1.本发明属于机械结构技术领域,尤其涉及一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构。

背景技术:

2.传统的卫星主结构采用圆形承力筒+蜂窝结构板形成的箱式构型形式。中心承力筒用于承受卫星发射段的主载荷。承力筒底面提供星箭对接接口,内壁提供贮箱接口,外壁提供蜂窝板安装接口,顶面提供主载荷接口。箱式蜂窝板用于安装仪器设备。

3.现有卫星构型形式有以下不足:一、中心筒式卫星结构顶面承受主载荷最大能力在3000kg左右,不满足超过6000kg以上的主载荷承载能力;二、箱式结构内部的仪器设备传力路径间接通过结构板传到中心承力筒,较为冗余;三、设备安装于箱体内部,不适用于在轨维修操作。

技术实现要素:

4.为解决上述问题,本发明提供一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构,能够适用于大承载、仪器设备直接安装于承力筒侧壁表面、可在轨维修的卫星结构构型体系。

5.一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构,包括星箭对接框1、蜂窝夹层锥壳结构2、过渡框3、载荷安装框8以及多块蜂窝板,其中,蜂窝板的块数n满足:n为不小于8的偶数,且n块蜂窝板可围成正n边形;

6.所述星箭对接框1与过渡框3分别固接于蜂窝夹层锥壳结构2的两端;每块蜂窝板以正n边形的排列方式固接于过渡框3上,同时,载荷安装框8固接于蜂窝板围成的正n边形的另一端。

7.进一步地,所述蜂窝板围成的正n边形外表面还设置有用于安装仪器设备的支架。

8.进一步地,所述蜂窝板与蜂窝夹层锥壳结构2为铝蜂窝碳蒙皮夹层结构。

9.进一步地,所述铝蜂窝碳蒙皮夹层结构中的蒙皮采用m55j碳纤维材料模压而成,碳纤维增强复合材料采用对称铺层[45/03/90/-45/03/-45/90/03/45]构成,其中,45、0、90表示碳纤维的铺设角度,且0

°

方向为蜂窝夹层锥壳结构2的母线方向,90

°

为蜂窝夹层锥壳结构2的环向方向,03表示连续铺设三层0

°

方向的碳纤维。

[0010]

进一步地,所述星箭对接框1与过渡框3分别通过碳纤维编织布10内外胶接复合连接方式来固接于蜂窝夹层锥壳结构2的两端。

[0011]

进一步地,每块蜂窝板之间通过连接条固接,每块蜂窝板的两端通过连接角盒分别固接于过渡框3与载荷安装框8上。

[0012]

进一步地,过渡框3上任意两块蜂窝板的衔接处通过连接角条加固;同时,载荷安装框8上任意两块蜂窝板的衔接处通过连接角条加固。

[0013]

进一步地,所述蜂窝夹层锥壳结构2为正锥式构型或倒锥式构型。

[0014]

进一步地,所述星箭对接框1与过渡框3为锻铝ld10cs材料。

[0015]

进一步地,所述正n边形正八边形、正十边形、正十二边形或者正十六边形分布。

[0016]

有益效果:

[0017]

1、本发明提供一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构,为了进一步提高卫星主载荷承载能力、优化主结构传力路径、适用于在轨维修操作,卫星结构采用了主承力和设备安装一体化设计,即主承力结构采用正多边形棱柱蜂窝壁板结构构型形式,可在承力筒质量一定的情况下尽可能增大承力筒的半径,进而增加受力半径,避免结构失稳,承受6000kg以上的承力筒顶面的主载荷;同时,蜂窝棱柱壁板通过蜂窝夹层圆锥筒过渡,有利于实现与运载火箭的对接。

[0018]

2、本发明提供一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构,主承力和仪器设备安装一体化设计的承力筒卫星结构,传力路径简单,通过传力路径的优化节省了传统卫星结构的外挂箱式蜂窝结构板的结构重量;同时,主载荷通过棱柱蜂窝壁板实现大承载,卫星仪器设备直接安装于棱柱外侧壁,可便于仪器设备的在轨维修操作。

附图说明

[0019]

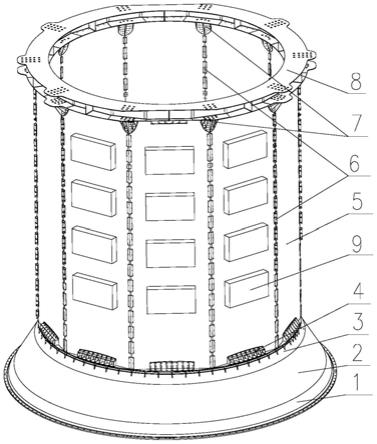

图1为本发明的卫星中心承力筒结构的整体装配示意图;

[0020]

图2为本发明的圆锥段连接安装示意图;

[0021]

图3为本发明的十棱柱蜂窝结构板底面间连接示意图;

[0022]

图4为本发明的十棱柱蜂窝结构板间连接示意图;

[0023]

图5为本发明的十棱柱蜂窝结构板顶面连接安装示意图;

[0024]

图6为本发明的锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒的正十二棱柱-正锥构型示意图;

[0025]

图7为本发明的锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒的正十二棱柱-倒锥构型示意图;

[0026]

1—星箭对接框、2—蜂窝夹层锥壳结构、3—过渡框、4—过渡框内外连接角盒、4-1—过渡框外连接角盒、4-2—过渡框内连接角盒、5—蜂窝板5-1—第一蜂窝板、5-2—第二蜂窝板、5-3—蜂窝板与角盒连接内埋单元、5-4—蜂窝板间连接点、6—内外板间连接角条、6-1—外连接角条、6-2—内连接角条、7—载荷安装框内外连接角条、7-1—载荷安装框外连接角条、7-2—载荷安装框内连接角条、7-3—载荷安装框连接角盒、8—载荷安装框、9—仪器设备、10—碳纤维编织布。

具体实施方式

[0027]

为了使本技术领域的人员更好地理解本技术方案,下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。

[0028]

为实现满足大承载、仪器设备直接安装于承力筒侧壁表面、可在轨维修的卫星平台结构构型体系,如图1所示,一种锥-棱柱过渡式蜂窝夹层承力筒结构,包括星箭对接框1、蜂窝夹层锥壳结构2、过渡框3、载荷安装框8以及多块蜂窝板,其中,蜂窝板的块数n满足:n为不小于8的偶数,且n块蜂窝板可围成正n边形。

[0029]

根据整星对承力筒的任务及功能要求,针对产品的结构形式,本发明通过采取以下措施,提出了一种兼顾结构承载、设备安装及在轨维修的承力筒结构,具体的,所述星箭对接框1与过渡框3分别固接于蜂窝夹层锥壳结构2的两端;每块蜂窝板以正n边形的排列方式固接于过渡框3上,同时,载荷安装框8固接于蜂窝板围成的正n边形的另一端。

[0030]

也就是说,本发明的中心承力筒底面为星箭对接框1,星箭对接框1与蜂窝夹层锥壳结构2连接,蜂窝夹层锥壳结构2与圆锥-棱柱过渡框3连接,过渡框3通过内外连接角盒4与棱柱蜂窝板5连接,棱柱蜂窝板5之间通过内外板间角条6连接,棱柱蜂窝板5顶面通过内外连接角盒7与载荷安装框8连接,在棱柱结构板5的外侧壁安装仪器设备9。

[0031]

下面以10块蜂窝板围成的正十边形为例,对本发明的承力筒结构进行进一步说明。根据本发明的中心承力筒结构,其主结构组成由星箭对接框1、蜂窝夹层圆锥壳2、圆锥-棱柱过渡框3、十棱柱蜂窝板5及载荷安装框9组成。其中,星箭对接框1、过渡框3与锥壳结构2通过碳纤维编织布10内外胶接复合连接方式,如图2所示。

[0032]

在过渡框3的上端面,安装十块直立的蜂窝板,拼接形成正十边形。类似地,结构板5-1通过外连接角盒4-1、内连接角盒4-2与过渡框3连接,如图3所示。类似地,结构板5-1通过外连接角条6-1、内连接角条6-2与第二结构板5-2连接。如图4所示。类似地,结构板5-1通过外连接角盒7-1,内连接角条7-2、连接角盒7-3与载荷安装框8连接,如图5所示。

[0033]

圆锥-棱柱式承力筒结构,棱柱结构板除了采用正十边形的结构以外,棱柱结构板还可以是正八边形、正十二边形、正十六边形分布,锥壳结构可以是正锥、倒锥式构型,如图6、图7所示。多种构型方式确保可以适用于多种运载火箭、多种主载荷设备接口。

[0034]

以十棱柱-正椎形式承力筒设计为例,承力筒锥段外形尺寸为下端面外径φ4100mm,上端面直径φ3100mm,锥台高度740mm;十块蜂窝板内接于φ3260mm圆,俯视图呈正十边形状,每块结构板宽度990mm,高度3400mm。

[0035]

承力筒锥段为由上下端框和蜂窝夹层锥壳组成的锥台结构,半锥角31.5

°

。主体采用铝蜂窝碳蒙皮夹层结构,上下端面胶接2个环框,分别为运载星箭对接框1与过渡框3,见图2所示。上下框为锻铝ld10cs材料。上下端框与蜂窝夹层锥壳对接处开u型减轻槽,减轻槽内填充蜂窝芯子。蜂窝夹层锥壳的内外蒙皮采用高强高模的m55j碳纤维材料模压而成,用于提供结构的大承载能力,碳纤维增强复合材料采用对称铺层[45/03/90/-45/03/-45/90/03/45]共15层,其中,45、0、90表示碳纤维的铺设角度,0

°

方向为锥段母线方向,90

°

为锥段环向,0

°

铺层以直线为基础,由上到下呈放射状,单层厚度0.1mm,总厚度1.5mm。铝蜂窝芯子为lf2y103-2-0.03x5,芯高为15mm,蜂窝芯子l向为母线方向。

[0036]

承力筒的十棱柱仪器板采用铝蒙皮的蜂窝夹层结构,为了满足高承载能力,蜂窝夹层厚度为26.6mm,其中内外铝蒙皮厚度0.8mm,蜂窝芯子厚度25mm。

[0037]

承力筒上端面为载荷安装框8,载荷安装框8下端面通过角盒与十棱柱蜂窝结构板连接,上端面提供6000kg的主载荷承载安装。载荷安装框8采用碳纤维模压而成工字型截面,工字型截面内嵌金属角盒提供载荷安装接口。

[0038]

承力筒下端框提供144个通孔,用于与运载火箭对接安装。承力筒锥段及十棱柱蜂窝结构板的内外表面提供设备安装面。十棱柱外表面的安装设备可在轨维修。

[0039]

由此可见,针对传统的承力筒+箱式卫星结构的仪器设备传力路径冗余、不适用于在轨维修,采用本发明的主承力和仪器设备安装一体化设计后,具有如下优点:

[0040]

①

由于仪器设备直接安装于棱柱承力筒侧壁,传力路径简单直接,节省了传统的箱式蜂窝壁板的结构重量;

[0041]

②

仪器设备直接安装于承力筒外壁面,避免在箱式壁板内部安装,适用于仪器设备的在轨拆卸、安装和维修;

[0042]

③

采用蜂窝夹层壁板以及蜂窝夹层锥壳过渡,提高了结构的稳定性,既可通过承力筒顶面承受大载荷,又可通过承力筒底面与运载火箭对接。

[0043]

当然,本发明还可有其他多种实施例,在不背离本发明精神及其实质的情况下,熟悉本领域的技术人员当然可根据本发明作出各种相应的改变和变形,但这些相应的改变和变形都应属于本发明所附的权利要求的保护范围。