1.本发明涉及鱼梯技术领域,尤其是一种便于溯河洄游鱼类翻越堤坝的装置。

背景技术:

2.修建水电站、水库或拦河蓄水时,需要在河道上采用钢筋、混凝土浇筑堤坝。堤坝建成后,由于河道阻断,会严重影响鲑鱼、鲟鱼、鳗鱼等溯河洄游性鱼类在丰水季节正常的溯河洄游产卵,甚至可能导致这些鱼类的灭绝。

3.为了解决这个问题,人们在堤坝的两侧搭建鱼梯。现有常见的鱼梯的结构是:包括由底板和前、后两端的边板围合成的

“”

形长槽槽体,

“”

形长槽槽体上的方形长槽内沿左右长度方向设有均布的隔板,隔板的顶端设有溢流口;

“”

形长槽槽体的左右两端分别固定连接在河道下游的河床的底部的条形基础上和河道上游的堤坝的顶端;方形长槽的底端的长槽出水口与进鱼槽之间相通,方形长槽的顶端的长槽入水口与堤坝的顶端的堤坝出水口之间相通。

4.溯河洄游性鱼类溯河洄游产卵时,河水通过堤坝的顶端的堤坝出水口流入方形长槽的顶端的长槽入水口,隔板的右侧的三角形蓄水池内蓄满河水后,河水通过溢流口流向下一个三角形蓄水池,最后流入进鱼槽内。溯河洄游性鱼类从河道下游逆流而上,汇集到进鱼槽内后进入长槽出水口,然后必须向上跃起,跃过最底端的隔板,落入三角形蓄水池内,在三角形蓄水池内休憩片刻后继续向上跃起,跃过上一块隔板,直到跃过最顶端的一块隔板,通过堤坝出水口游进堤坝内的水体中。

5.上述这种鱼梯对溯河洄游性鱼类在溯河洄游产卵过程中翻越堤坝障碍有一定的作用,但多年的实践表明,这种鱼梯存在如下明显的缺陷:一是溯河洄游性鱼类需要连续不断地向上跃起,跃过一块块隔板,花费大量的体力,鱼梯越高,能够最终完成整个溯河洄游产卵历程的鱼类越少;二是隔板过高时,一些溯河洄游性鱼类难以跃过隔板,鱼梯几乎形同虚设。

6.因此,堤坝建设工程中,急需一种便于溯河洄游鱼类轻松翻越堤坝的装置。

技术实现要素:

7.本发明的目的是提供一种装置,克服现有技术的不足,能够使溯河洄游性鱼类无需连续不断地向上跃起即可轻松翻越堤坝,轻松完成整个溯河洄游产卵历程。

8.本发明的技术方案是:设计制造一种便于溯河洄游鱼类翻越堤坝的装置,所述装置包括大圆柱形筒体、圆台形腔体、小圆柱形筒体和立柱。

9.所述的大圆柱形筒体的底端周圈向下延伸形成上大下小的圆台形腔体,圆台形腔体的底端周圈向下延伸形成小圆柱形筒体,小圆柱形筒体内的小圆柱形空腔、圆台形腔体内的圆台形空腔与大圆柱形筒体内的大圆柱形空腔之间相通,小圆柱形筒体、圆台形腔体的轴线与大圆柱形筒体的轴线相同且与水平面之间呈90

°

直角。

10.所述的大圆柱形筒体的内径与圆台形腔体的下底的内径之比设为5-15:1。

11.所述的大圆柱形筒体的下端的外径端周圈前、后、左、右四个方位分别设有一体成型的、均布的横梁,横梁的外端向下延伸形成立柱,立柱的底端固定连接在河道下游的河床的底部的方形基础上。

12.所述的大圆柱形筒体的右上端设有筒体入水口,筒体入水口的开口壁厚向右延伸形成

“”

形槽体,筒体入水口通过

“”

形槽体上的方形槽与堤坝的顶端的堤坝出水口之间相通,堤坝出水口上设有水闸。

13.所述的小圆柱形筒体的下端的外径端周圈前、后、左、右四个方位分别设有倒“u”字形出水口,小圆柱形空腔通过倒“u”字形出水口与河床上的圆柱形蓄水槽之间相通。

14.所述的小圆柱形筒体向下插入圆柱形蓄水槽内的河水中,小圆柱形筒体的轴线与圆柱形蓄水槽的轴线相同,圆柱形蓄水槽的槽底低于河床的底部,圆柱形蓄水槽位于立柱内,圆柱形蓄水槽的内径大于等于大圆柱形筒体的外径,圆柱形蓄水槽通过左上端的槽体出水口与河道下游相通。

15.通过水闸的调节,确保大圆柱形空腔内的水位不低于堤坝内的水位。溯河洄游性鱼类只需汇集到圆柱形蓄水槽内,通过倒“u”字形出水口进入小圆柱形空腔,然后向上穿过圆台形空腔和大圆柱形空腔,再从筒体入水口游向方形槽,即可通过堤坝出水口游入堤坝内的水体中,从而无需连续不断地向上跃起,轻松翻越堤坝。

16.本发明的有益效果是:提供的装置克服了现有技术的不足,能够使溯河洄游性鱼类无需连续不断地向上跃起即可轻松翻越堤坝,轻松完成整个溯河洄游产卵历程。同时具有结构简单、方便实施的优点,值得大力推广、应用。

附图说明

17.本发明的具体结构由以下的实施例及其附图给出。

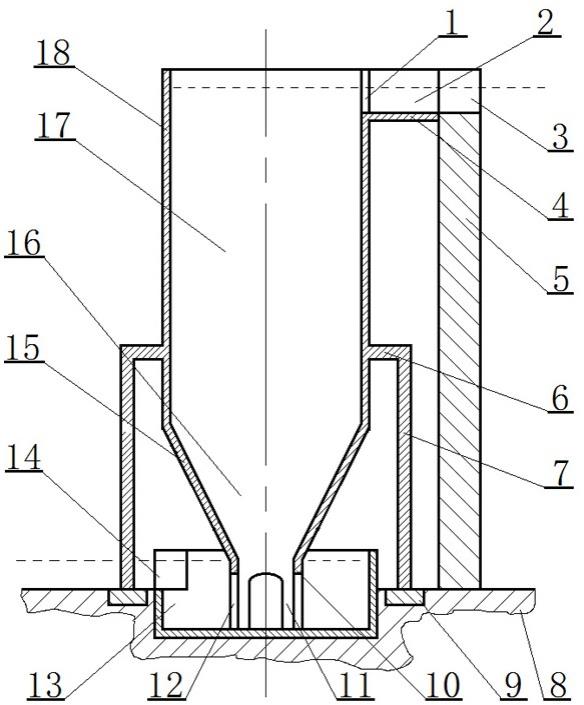

18.图1是本发明具体结构的结构示意图。

19.图中:1为筒体入水口,2为方形槽,3为堤坝出水口,4为

“”

形槽体,5为堤坝,6为横梁,7为立柱,8为河床,9为方形基础,10为小圆柱形筒体,11为小圆柱形空腔,12为倒“u”字形出水口,13为圆柱形蓄水槽,14为环状出水口,15为圆台形腔体,16为圆台形空腔,17为大圆柱形空腔,18为大圆柱形筒体。

具体实施方式

20.下面结合实施例对本发明做有针对性的说明。

21.实施例:如图1所示,设计制造一种便于溯河洄游鱼类翻越堤坝的装置,装置包括大圆柱形筒体18、圆台形腔体15、小圆柱形筒体10和立柱7。

22.本发明中,大圆柱形筒体18,用于设置大圆柱形空腔17和筒体入水口1;圆台形腔体15,用于设置圆台形空腔16;小圆柱形筒体10,用于设置小圆柱形空腔11和倒“u”字形出水口12;立柱7,用于支撑大圆柱形筒体18、圆台形腔体15和小圆柱形筒体10。

23.大圆柱形筒体18的底端周圈向下延伸形成上大下小的圆台形腔体15,圆台形腔体15的底端周圈向下延伸形成小圆柱形筒体10,小圆柱形筒体10内的小圆柱形空腔11、圆台形腔体15内的圆台形空腔16与大圆柱形筒体18内的大圆柱形空腔17之间相通,小圆柱形筒体10、圆台形腔体15的轴线与大圆柱形筒体18的轴线相同且与水平面之间呈90

°

直角。

24.本发明中,大圆柱形空腔17,用于盛装河水,由于采用上大下小的圆台形腔体15控制河水的流量,使大圆柱形空腔17内的水位保持与堤坝5内的水位齐平,确保从倒“u”字形出水口12进入小圆柱形空腔11内的溯河洄游鱼类向上穿过圆台形空腔16和大圆柱形空腔17后,能够顺利地再从筒体入水口1游向方形槽2,从而通过堤坝出水口3游入堤坝5内的水体中。

25.需要指出的是:本发明中,大圆柱形空腔17内的水位保持与堤坝5内的水位齐平是溯河洄游鱼类实现垂直翻越堤坝5的前提条件。

26.本发明中,圆台形空腔16,用于控制圆台形腔体15内的河水的流量,达到调节大圆柱形空腔17内的河水的水位的目的。如果圆台形空腔16的下底的内径过大,会导致河水的流量过大,无法保持大圆柱形空腔17内的水位与堤坝5内的水位齐平,也就无法实现溯河洄游鱼类垂直翻越堤坝5。

27.本发明中,小圆柱形空腔11,用于引导溯河洄游鱼类向上穿过圆台形空腔16和大圆柱形空腔17。

28.由于小圆柱形筒体10、圆台形腔体15和大圆柱形筒体18的轴线与水平面之间呈90

°

直角,能够最大限度地缩短溯河洄游性鱼类向上溯河洄游翻越堤坝的距离,同时能够降低施工成本,是本发明的突出特点之一。

29.大圆柱形筒体18的内径与圆台形腔体15的下底的内径之比设为5-15:1。

30.本发明中,大圆柱形筒体18的底端设置上大下小的圆台形腔体15,通过设置上大下小的圆台形空腔16,控制圆台形腔体15内的河水的流量,达到调节大圆柱形空腔17内的河水的水位的目的,是本发明的突出特点之一。

31.经试验、论证,当大圆柱形筒体18的内径与圆台形腔体15的下底的内径之比为5-15:1时,通过控制圆台形腔体15内的河水的流量,能够使大圆柱形空腔17内的水位保持与堤坝出水口3的水位齐平,达到本发明的设计要求。

32.本实施例中,大圆柱形筒体18的内径与圆台形腔体15的下底的内径之比设为10:1,在控制圆台形腔体15内的河水的流量和调节大圆柱形空腔17内的水位方面可以获得满意的效果。

33.同时,由于大圆柱形筒体18的底端设置上大下小的圆台形腔体15,能够有效地延缓水势,有助于溯河洄游性鱼类轻松地向上溯河洄游。

34.大圆柱形筒体18的下端的外径端周圈前、后、左、右四个方位分别设有一体成型的、均布的横梁6,横梁6的外端向下延伸形成立柱7,立柱7的底端固定连接在河道下游的河床8的底部的方形基础9上。

35.本发明中,横梁6,用于大圆柱形筒体18与立柱7之间的固定连接和承重;方形基础9,用于小圆柱形筒体10、圆台形腔体15和大圆柱形筒体18的承重。

36.大圆柱形筒体18的右上端设有筒体入水口1,筒体入水口1的开口壁厚向右延伸形成

“”

形槽体4,筒体入水口1通过

“”

形槽体4上的方形槽2与堤坝5的顶端的堤坝出水口3之间相通,堤坝出水口3上设有水闸。

37.本发明中,筒体入水口1,用于河水通过

“”

形槽体4上的方形槽2流入到大圆柱形空腔17内,同时,引导溯河洄游鱼类从大圆柱形空腔17内游向方形槽2内;

“”

形槽体4,用于设置方形槽2;方形槽2,用于堤坝出水口3的河水流向筒体入水口1;堤坝出水口3,用于河

水流向方形槽2。

38.本发明中,水闸,用于控制河水进入

“”

形槽体4的流量和调节大圆柱形空腔17内的水位。通过水闸的调节,确保大圆柱形空腔17内的水位与堤坝5内的水位齐平。水闸的结构、功能和使用属公知技术,在此不予重复记载。

39.小圆柱形筒体10的下端的外径端周圈前、后、左、右四个方位分别设有倒“u”字形出水口12,小圆柱形空腔11通过倒“u”字形出水口12与河床8上的圆柱形蓄水槽13之间相通。

40.本发明中,倒“u”字形出水口12,用于小圆柱形空腔11内的河水流出到圆柱形蓄水槽13内,同时引导溯河洄游鱼类从圆柱形蓄水槽13内游入小圆柱形空腔11内。

41.小圆柱形筒体10向下插入圆柱形蓄水槽13内的河水中,小圆柱形筒体10的轴线与圆柱形蓄水槽13的轴线相同,圆柱形蓄水槽13的槽底低于河床8的底部,圆柱形蓄水槽13位于立柱7内,圆柱形蓄水槽13的内径大于等于大圆柱形筒体18的外径,圆柱形蓄水槽13通过左上端的槽体出水口14与河道下游相通。

42.本发明中,由于小圆柱形筒体10向下插入圆柱形蓄水槽13内的河水中,圆柱形蓄水槽13内的河水也能够发挥延缓水势的作用,减少堤坝9内的河水向下的冲击力,有助于溯河洄游性鱼类轻松地向上溯河洄游。

43.本发明中,圆柱形蓄水槽13,用于汇集溯河洄游性鱼类。

44.本发明中,河道下游的河水的水位与小圆柱形筒体10的顶端齐平。

45.本实施例中,圆柱形蓄水槽13的内径与大圆柱形筒体18的外径相同。

46.本发明中,槽体出水口14,用于圆柱形蓄水槽13内的河水流出到河道下游,同时用于河道下游的溯河洄游性鱼类逆流而上、汇集到圆柱形蓄水槽13内。

47.本发明中,大圆柱形空腔17、圆台形空腔16、小圆柱形空腔11和圆柱形蓄水槽13的规格尺寸根据堤坝5的高度以及溯河洄游性鱼类的种类和体型大小的不同而定。

48.本发明中,大圆柱形筒体18、圆台形腔体15、小圆柱形筒体10、立柱7、横梁6和

“”

形槽体4由钢筋、混凝土浇筑而成。

49.本发明的工作情况是:第一步:根据堤坝9的高度和流域内溯河洄游性鱼类的种类及其体型大小等情况,计算好大圆柱形空腔17、圆台形空腔16、小圆柱形空腔11和圆柱形蓄水槽13的规格尺寸等相关参数,然后在堤坝9的两侧采用钢筋、混凝土浇筑成型,大圆柱形筒体18、圆台形腔体15、小圆柱形筒体10通过横梁6和立柱7固定连接在河道下游的河床13的底部的方形基础9上,

“”

形槽体4的右端固定连接在河道上游的堤坝9的顶端。

50.第二步:在丰水季节,打开水闸,河水通过堤坝9的顶端的堤坝出水口3流入

“”

形槽体4上的方形槽2,通过筒体入水口1流入大圆柱形空腔17内,然后通过圆台形空腔16流入小圆柱形空腔11内,小圆柱形空腔11内的河水通过倒“u”字形出水口12流出到圆柱形蓄水槽13内,圆柱形蓄水槽13内的河水通过槽体出水口14流出到河道下游。此时,河道下游的水位与小圆柱形筒体10的顶端齐平,大圆柱形空腔17内的水位经过圆台形空腔16的控制、调节,与堤坝5内的河水的水位齐平。

51.第三步:溯河洄游性鱼类从河道下游逆流而上,通过槽体出水口14汇集到圆柱形蓄水槽13内,然后通过倒“u”字形出水口12游入小圆柱形空腔11内,小圆柱形空腔11内的溯

河洄游性鱼类直接向上穿过圆台形空腔16和大圆柱形空腔17,通过筒体入水口1、方形槽2和堤坝出水口3,游入堤坝5内的水体中,从而轻松完成溯河洄游产卵过程中对堤坝9的快速翻越。