1.本实用新型涉及近视镜片技术领域,具体为一种适用于青少年近视控制的离焦眼镜片。

背景技术:

2.框架眼镜利用减少旁中心远视离焦或直接形成周边近视离焦的原理,以抑制戴镜青少年人群眼轴增长,从而达到延缓近视加深的目的,是当前业内较为认可的技术方案。但若设计镜片的离焦量不足,未能形成足量的近视离焦,有可能影响近视控制效果,而依据现有镜片设计的光学规律,如果离焦量比较大,则相应位置处的散光也会随之增大,而散光增加是导致配戴不舒适的重要原因,甚至可能完全无法适应。目前,使用微透镜阵列进行多点离焦的镜片的设计方法,解决了离焦量与散光的矛盾,但视线在两个焦点之间不停的转换,也会导致眩晕等不适应状况的产生。

技术实现要素:

3.本实用新型针对现有技术存在的不足,提供一种能有效抑制眼轴增长,镜片外观轻、薄,提高镜片配戴适应性的离焦眼镜片,用于青少年近视的控制。

4.为实现上述发明目的,本实用新型的技术方案是提供一种适用于青少年近视控制的离焦眼镜片,包括两个折射面,其中的一个折射面为离焦设计面,所述离焦设计面的光学中心向外依次包括中央明视区、减少周边远视离焦区、近视离焦区和美薄区;

5.所述的中央明视区,以光学中心为圆心,横轴8毫米为长轴、纵轴6毫米为短轴形成的椭圆形区域,其光焦度变化≤0.12d;

6.所述的减少周边远视离焦区为包围在中央明视区外围、外轮廓为类椭圆形的环状区域,它包括横轴大于8毫米至20毫米、纵轴大于6毫米至16毫米的环椭圆形区域和向下偏鼻侧5~15度延伸的近用鼻侧内偏走廊区域,所述环椭圆形区域内的纵轴离焦补偿变化速率为0.06d/mm~0.12d/mm,横轴离焦补偿变化速率为纵轴的75%~85%,近用鼻侧内偏走廊区域内的横向离焦补偿变化速率为纵轴的70%~85%;

7.所述的近视离焦区为包围在减少周边远视离焦区外围、外轮廓为横轴大于20毫米至30毫米,纵轴大于16毫米至24毫米的环椭圆形区域,近视离焦区内的纵轴离焦补偿变化速率为0.12d/mm~0.15d/mm,横轴离焦补偿变化速率为纵轴的75%~85%;

8.所述的美薄区为包围在近视离焦区外围的镜片区域。

9.本实用新型提供的一种适用于青少年近视控制的离焦眼镜片,眼镜片的光学中心与几何中心重合;眼镜片的另一面为球面或环曲面。

10.本实用新型提供的离焦镜片,在距离镜片中心较近的位置形成一个减少远视离焦矫正区,它包括纵向短轴16毫米,横向长轴20毫米的椭圆形状,同时在人眼看近时容易使用的下半部阅读区位置设置了向下侧和鼻侧延伸的内偏走廊,基本覆盖了人眼斜向视物正常旋转使用的范围。考虑到使用该区域时人眼对散光更为敏感,所以镜片针对性地将离焦量

补偿值的变化速率控制在0.06~0.08d之间,着重于形成减少旁中心远视离焦效果,不刻意追求近视离焦效果,降低了因散光过快增长带来的不适风险。

11.本实用新型在减少远视离焦矫正区外设有一个近视离焦区,其范围为纵向短轴16~24毫米,横向长轴20~30毫米的环椭圆区域,区域内的离焦量增加速度更快,能够迅速形成足量的近视离焦。由于人眼斜向视物在该区域相对较少,因离焦量补偿值增加带来的散光增加可能引发配戴不适的风险相对较低,所以适合加大近视离焦的功能性,保证镜片抑制眼轴增长的功能。

12.在镜片最外围的美薄区域,考虑到多数情况下该区域在镜片割边装框后留存的部分仅限于颞侧最边缘部分,基本不会对配戴的视光学功能性产生影响,因此,可加快矢高的变化速率,以满足镜片边缘更薄的需求。

13.与现有技术相比,本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供的镜片采用多区结合的结构,将镜片通过离焦补偿抑制眼轴增长、镜片外观轻、薄以及镜片配戴的适应性综合在一起,有效的发挥了在保证镜片延缓近视加深功能的同时,增强戴镜者的配戴舒适度和戴镜意愿的作用,适用于对青少年的近视控制。

附图说明

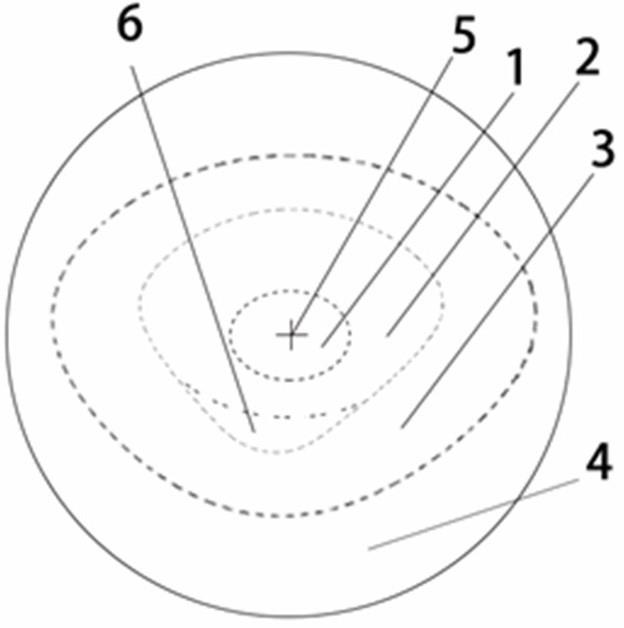

14.图1 为本实用新型实施例提供的一种适用于青少年近视控制的离焦眼镜片的结构示意图;

15.图2、3分别为本实用新型实施例1提供的离焦眼镜片横轴方向(x)和纵轴方向(y)的屈光度变化曲线图;

16.图4为本实用新型实施例1提供的离焦眼镜片近视鼻侧内偏走廊与垂直纵轴屈光度变化趋势图;

17.图5为本实用新型实施例2提供的离焦眼镜片与普通离焦镜片的散光变化趋势对比曲线图;

18.图6为本实用新型实施例3提供的离焦眼镜片与普通球面镜片美薄区的美薄结构示意图。

19.图中,1.中心明视区;2.减少周边远视离焦区;3.近视离焦区;4.美薄区;5.光学中心(镜片几何中心);6.近用鼻侧内偏走廊;7.本实用新型离焦镜片;8.对比例球面镜片。

具体实施方式

20.下面结合附图和实施例对本实用新型技术方案作进一步的描述。

21.实施例1

22.参见附图1,本实施例提供的离焦眼镜片的结构示意图;由图1可见,它为功能性分区结构的离焦眼镜片,眼镜片由中央明视区1、减少周边远视离焦区2、近视离焦区3和美薄区4构成。光学中心5与眼镜片的几何中心重合。

23.中央明视区为横轴8毫米、纵轴6毫米的椭圆形非球面设计,从光学中心到任意轴向位置的光焦度变化≤0.12d。

24.减少周边远视离焦区为包围在中央明视区外围、外轮廓为类椭圆形的环状区域,它包括横轴大于8毫米至20毫米、纵轴大于6毫米至16毫米的环椭圆形区域和向下偏鼻侧5

~15度延伸的近用鼻侧内偏走廊6区域,环椭圆形区域内的纵轴离焦补偿变化速率为0.06d/mm~0.12d/mm,横轴离焦补偿变化速率为纵轴的75%~85%,近用鼻侧内偏走廊区域内的横向离焦补偿变化速率为纵轴的70%~85%。

25.近视离焦区为包围在减少周边远视离焦区外围、外轮廓为横轴大于20毫米至30毫米,纵轴大于16毫米至24毫米的环椭圆形区域,近视离焦区内的纵轴离焦补偿变化速率为0.12d/mm~0.15d/mm,横轴离焦补偿变化速率为纵轴的75%~85%。

26.美薄区为设计面矢高快速变化区域,减少眼镜片本体的边缘厚度,相对同规格球面镜片,厚度大幅度变薄。

27.本实施例提供的离焦镜片,具有区域功能的结构,中央明视区1包围在光学中心5外围,形成用于矫正屈光不正的第一屈光区域;减少周边远视离焦区2包围在第一屈光区域的外围,形成用于矫正周边远视性离焦的第二屈光区域;近视离焦区3包围在第二屈光区域的外围,用于形成眼镜片周边近视性离焦的第三屈光区域;美薄区4包围在第三屈光区域外围,用于减少近视眼镜片周边厚度,形成美薄的第四屈光区域。

28.镜片的功能性分区结构,中心明视区在距离镜片中心较近的位置首先形成一个减少远视离焦矫正区这个区域为纵向短轴16毫米,横向长轴20毫米的椭圆形状,同时在人眼看近时容易使用的下半部阅读区位置设置了向下侧和鼻侧延伸的内偏走廊,基本覆盖了人眼斜向视物正常旋转使用的范围。考虑到使用该区域时人眼对散光更为敏感,所以镜片针对性地将离焦量补偿值的变化速率控制在0.06~0.08d之间,着重形成减少旁中心远视离焦效果,不刻意追求近视离焦效果,降低了因散光过快增长带来的不适风险。

29.在减少远视离焦矫正区外设置一个近视离焦区,其范围为纵向短轴16~24毫米,横向长轴20~30毫米的环椭圆形区域,区域内的离焦量增加速度更快,能够迅速形成足量的近视离焦。由于该区域人眼斜向视物相对较少,因离焦量补偿值增加带来的散光增加可能引发配戴不适的风险相对较低,所以适合加大近视离焦的功能性,保证镜片抑制眼轴增长的功能。

30.而在镜片最外围的美薄区域,考虑到多数情况下该区域在镜片割边装框后留存的部分仅限于颞侧最边缘部分,基本不会对配戴的视光学功能性产生影响,所以更多考虑加快矢高变化速率,使镜片边缘更薄。

31.按上述技术方案,本实施例提供一片屈光度为-1.75d的离焦眼镜片,眼镜片本体的一面为设计面,另一面是球面或环曲面,适用于青少年近视控制。

32.参见附图2、3,分别为本实施例提供的离焦眼镜片水平向横轴方向(x)和垂直向纵轴方向(y)的屈光度变化曲线图;由图2可见,中心明视区的屈光度变化不超过0.12d;减少周边远视离焦区,在横轴方向上的离焦量变化0.58d,平均每毫米变化0.05d,为纵轴周边远视离焦区离焦量变化量83%;近视离焦区离焦量变化0.96d,平均每毫米变化0.10d,为纵轴近视离焦区离焦量变化量83%。由图3可见,在减少周边远视离焦区,纵轴方向上的离焦量变化为0.60d,平均每毫米变化0.06d,其横轴变化量为纵轴变化量的83%。在近视离焦区,纵轴方向上的离焦量变化为0.96d,平均每毫米变化0.12d,近视离焦区横轴变化量为纵轴变化量的83%。

33.参见附图4,为本实施例提供的离焦眼镜片近视鼻侧内偏走廊与垂直纵轴屈光度变化趋势曲线图;由图4可见,离焦眼镜片在口径20mm处,纵轴屈光度变化为1.75d,近用鼻

侧内偏走廊的屈光度变化为1.31d,其变化量为纵轴屈光度变化的74%。

34.实施例2

35.本实施例提供一片屈光度为-2.10d,离焦量为-1.15d的离焦眼镜片,按实施例1技术方案提供的镜片结构,后表面为离焦设计面,前表面为环曲面。本实施例提供的离焦眼镜片的散光变化曲线与现有的普通离焦散光镜片相比较,结果参见附图5。由图5可见,与现有的普通离焦散光镜片变化趋势曲线相比,本实施例镜片的最大散光值为1.08d, 普通离焦散光镜片的最大散光值为1.92d,且本实施例的总体散光变化趋势小于普通镜片散光总体变化趋势。本实用新型由于采用了内偏走廊结构,离焦镜片的散光下降明显。

36.实施例3

37.本实施例以一片1.60折射率屈光度为-6.00d,离焦量为-1.20d的镜片为例,镜片前表面弯度为1.0d,后表面弯度为-7.0d,镜片的前表面采用实施例1提供的镜片结构,前表面为离焦设计面,后表面为球面;同时,以按现有技术制备的普通球面为对比例,其美薄区横截面纵向美薄结构参见附图6。由图6可见,与对比例球面镜片8相比,本实施例提供的离焦镜片7在半口径35mm处的边厚度为5.8740mm ,球面镜片在半口径35mm处的边厚度为7.6498mm,本实施例镜片比球面镜片半口径35mm处薄1.7758mm。