1.本实用新型涉及一种具有减压效果肩带的背包。

背景技术:

2.儿童在生长发育过程中,书包的舒适性对儿童在成长的过程中很关键的。现有的儿童书包多为双肩背包,包括包体和设置在包体上的左肩带和右肩带,为了改善肩带和肩部接触的舒适性,肩带一般包括带体和设置在带体上的减压块,减压块一般采用pe发泡棉,pe发泡棉的设置,会使得肩带的厚度增加,降低了肩带与身体之间的空间,影响散热,降低使用的舒适性,此外,现有的肩带采用pe泡棉,其减压效果还有待进一步改进。

3.鉴于此,本案发明人对上述问题进行深入研究,遂有本案产生。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种减压效果好、使用舒适的具有减压效果肩带的背包。

5.为了达到上述目的,本实用新型采用这样的技术方案:

6.一种具有减压效果肩带的背包,包括包体和设置在包体上的肩带,肩带包括左肩带和右肩带,在左肩带上设有第一减压块,在右肩带上设有第二减压块,以背包正常使用的方位为参照,肩带靠近肩部的一面为贴合面,相对的另一面为外面,所述第一减压块从所述左肩带的上端沿着左肩带向下延伸,所述第一减压块从所述左肩带的左端部延伸至右端部,所述第一减压块的左上端设有第一缺口部,所述第一减压块的右下端设有第二缺口部,所述第二减压块从所述右肩带的上端沿着右肩带向下延伸,所述第二减压块从所述右肩带的左端部延伸至右端部,所述第二减压块的右上端设有第三缺口部,所述第二减压块的左下端设有第四缺口部,第一减压块朝背离所述左肩带的外面方向延伸,第二减压块朝背离所述右肩带的外面方向延伸。

7.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块的上端部至所述左肩带的上端部的距离为1至2cm,所述第二减压块的上端部至所述右肩带的上端部的距离为1至2cm。

8.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块的下端部至所述左肩带的上端部的距离为26至28cm,所述第二减压块的下端部至所述右肩带的上端部的距离为26至28cm。

9.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一缺口部延伸至所述左肩带的左端部且向下延伸至所述第一减压块的中上部,所述第二缺口部延伸至所述左肩带的右端部且向上延伸至所述第一减压块的中下部。

10.作为本实用新型的一种优选方式,所述第三缺口部延伸至所述右肩带的右端部且向下延伸至所述第二减压块的中上部,所述第四缺口部延伸至所述右肩带的左端部且向上延伸至所述第二减压块的中下部。

11.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块和所述第二减压块均为高弹

eva,高弹eva的硬度为邵氏硬度22至30c,密度在0.09至0.15g/cm3,回弹率在30%至50%。

12.作为本实用新型的一种优选方式,所述左肩带包括缝合在一起的第一底布和第一网布,第二网布靠近人体的肩部设置,第一网布与第一底布之间设有第一支撑块,所述第一减压块形成在第一支撑块上,所述第一减压块位于第一网布与第一底布之间。

13.作为本实用新型的一种优选方式,所述右肩带包括缝合在一起的第二底布和第二网布,第二网布靠近人体的肩部设置,第二网布与第二底布之间设有第二支撑块,所述第二减压块形成在第二支撑块上,所述第二减压块位于第二网布与第二底布之间。

14.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块和所述第二减压块的厚度均为1.5cm,所左肩带和所述右肩带的宽度均为6至6.5cm。

15.作为本实用新型的一种优选方式,所述左肩带的上端部与所述右肩带的上端部通过连接带连接在一起。

16.采用本实用新型的技术方案后,通过在左肩带设置第一减压块,在右肩带设置第二减压块,让使用者在背背包的过程中,感觉到舒适,对肩部的压力会小,减轻使用者的负担,根据背包与人体接触的特点,第一缺口部、第二缺口部、第三缺口部、第四缺口部对应的位置不与肩部或者背部接触,能够增加肩带与身体之间的空间,有利于气流流动,改善散热性能,提升使用舒适性。进一步地,第一减压块和所述第二减压块均为高弹eva,高弹eva的硬度为邵氏硬度22至30c,密度在0.09至0.15g/cm3,回弹率在30%至50%,其具有更好的减压效果。

附图说明

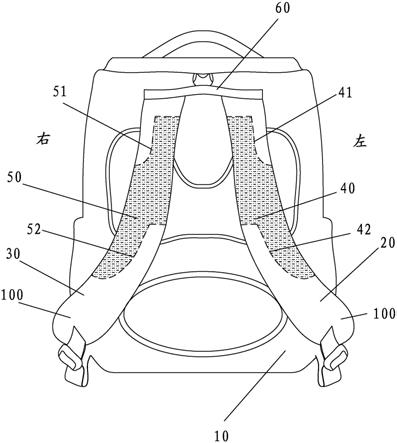

17.图1为本实用新型的结构示意图。

18.图中:

19.包体10

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

左肩带20

20.右肩带30

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第一减压块40

21.第一缺口部41

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第二缺口部42

22.第二减压块50

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

第三缺口部51

23.第四缺口部52

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

连接带60

24.外面100

具体实施方式

25.为了进一步解释本实用新型的技术方案,下面结合实施例进行详细阐述。

26.参照图1,一种具有减压效果肩带的背包,包括包体10和设置在包体10上的肩带,肩带包括左肩带20和右肩带30,左肩带20的上端连接在包体10的上部,下端通过调节扣连接在包体10的下部,右肩带30的上端连接在包体10的上部,下端通过调节扣连接在包体10的下部,调节扣采用现有双肩包的常规调节扣。在左肩带20上设有第一减压块40,在右肩带30上设有第二减压块50,以背包正常使用的方位为参照,肩带靠近肩部的一面为贴合面,相对的另一面为外面100,所述第一减压块40从所述左肩带20的上端沿着左肩带20向下延伸,所述第一减压块40从所述左肩带20的左端部延伸至右端部,所述第一减压块40的左上端设有第一缺口部41,所述第一减压块40的右下端设有第二缺口部42,所述第二减压块50从所

述右肩带30的上端沿着右肩带30向下延伸,所述第二减压块50从所述右肩带30的左端部延伸至右端部,所述第二减压块50的右上端设有第三缺口部51,所述第二减压块50的左下端设有第四缺口部52,第一减压块40朝背离所述左肩带20的外面方向延伸,第二减压块50朝背离所述右肩带30的外面方向延伸。本实用新型,在第一减压块40和第二减压块50位置进行加厚,在第一缺口部41、第二缺口部42、第三缺口部51以及第四缺口部52位置则不进行加厚,这些位置与背带不设置减压块的位置的厚度相同。

27.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块40的上端部至所述左肩带20的上端部的距离为1至2cm,所述第二减压块50的上端部至所述右肩带30的上端部的距离为1至2cm,在实施例中,背包为儿童背包,针对不同年龄的儿童,该距离进行相应的调整。

28.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块40的下端部至所述左肩带20的上端部的距离为26至28cm,所述第二减压块50的下端部至所述右肩带30的上端部的距离为26至28cm。

29.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一缺口部41延伸至所述左肩带20的左端部且向下延伸至所述第一减压块40的中上部,第一缺口部41的宽度约为左肩带20宽度的三分之一,所述第二缺口部42延伸至所述左肩带20的右端部且向上延伸至所述第一减压块40的中下部,第二缺口部42的宽度约为左肩带20宽度的三分之一。

30.作为本实用新型的一种优选方式,所述第三缺口部51延伸至所述右肩带30的右端部且向下延伸至所述第二减压块50的中上部,所述第四缺口部52延伸至所述右肩带30的左端部且向上延伸至所述第二减压块50的中下部。第三缺口部51的宽度约为右肩带30宽度的三分之一,第四缺口部52的宽度约为右肩带30宽度的三分之一。

31.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块40和所述第二减压块50均为高弹eva,高弹eva的硬度为邵氏硬度22至30c,密度在0.09至0.15g/cm3,回弹率在30%至50%。

32.作为本实用新型的一种优选方式,所述左肩带20包括缝合在一起的第一底布和第一网布,第二网布靠近人体的肩部设置,第一网布与第一底布之间设有第一支撑块(图中未示出),所述第一减压块40形成在第一支撑块上,所述第一减压块40位于第一网布与第一底布之间。

33.作为本实用新型的一种优选方式,所述右肩带30包括缝合在一起的第二底布和第二网布,第二网布靠近人体的肩部设置,第二网布与第二底布之间设有第二支撑块(图中未示出),所述第二减压块50形成在第二支撑块上,所述第二减压块50位于第二网布与第二底布之间。

34.本实用新型中,第一支撑块和第二支撑块可以采用pe发泡棉,也可以采用高弹eva,本实用新型可以通过缝线对第一减压块40和第二减压块50进行限位。

35.作为本实用新型的一种优选方式,所述第一减压块40和所述第二减压块50的厚度均为1.5cm,所左肩带20和所述右肩带30的宽度均为6至6.5cm。

36.作为本实用新型的一种优选方式,所述左肩带20的上端部与所述右肩带30的上端部通过连接带60连接在一起,连接带60缝制在包体10上。

37.以第一支撑块和第二支撑块为pe发泡棉为例,本实用新型与市面上普通背包(肩带内嵌装pe发泡棉)相比,测试结构对比如下:

38.肩带及背幅压力测试:7名受试者:中童(男4人,女1人),大童(女,两人)负5kg的书包,要求每名儿童的书包的下背幅位于身体腰部位置,并且保持两边肩带长度相等,采集儿童以自选的速度常速行走时的右肩的压力值。

39.测试者性别体重kga男28b男35c男30d女25e男26f女36g女31

40.肩带压力对比结果:普通背包的平均压强(n/cm2)0.4,本技术0.23;普通背包的压力(n)29.04,本技术22.86。

41.主观舒适性测试:

42.6名受试者:男2人,女4人,感受不同书包的肩带及背幅的主观舒适感受,对肩带的舒适性、书包的重量、背幅的舒适性指标进行打分。

[0043][0044]

舒适性测试对比:普通背包测试值为5,本技术测试值为6。

[0045]

本实用新型的产品形式并非限于本案实施例,任何人对其进行类似思路的适当变化或修饰,皆应视为不脱离本实用新型的专利范畴。