1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种折叠显示装置。

背景技术:

2.目前,可折叠显示设备已成为显示行业的一大发展方向,其中,为了解决可折叠显示设备折叠前后机构表面与柔性屏尺寸不匹配的问题,通常在内折叠显示设备的折叠机构中设计支撑板避让机构,利用支撑板的避让动作为折叠状态的柔性屏留出足够的容置空间,并且使柔性屏在弯折区形成“水滴型”;在外折叠显示机构中,需要使弯折机构与柔性屏接触的表面始终保持匹配,达到既不对柔性屏产生拉扯也不产生挤压的效果。

3.因而,在上述设计中,通常会设置壳体相对弯折机构进行滑动,从而补偿可折叠显示设备内、外折叠时,其柔性屏“多出”的尺寸,而壳体与弯折机构间隙的变化则会导致柔性屏边缘不容易封装,从而使得灰尘等杂质得以从侧面进入柔性屏内部,致使柔性屏出现显示不良等问题。

技术实现要素:

4.本技术实施例提供一种折叠显示装置,用于缓解目前折叠显示装置存在的壳体与弯折机构间隙变化而导致的柔性显示面板边缘不容易封装的技术问题。

5.本技术实施例提供一种折叠显示装置,包括:

6.壳体,包括第一壳体和第二壳体;

7.弯折机构,所述弯折机构容纳在所述壳体中并连接到所述第一壳体和所述第二壳体,所述弯折机构包括:弯折部、位于所述弯折部一侧且与所述第一壳体对应设置的第一支撑部、位于所述弯折部另一侧且与所述第二壳体对应设置的第二支撑部,所述第一支撑部包括可转动地连接于所述弯折部一侧的第一支撑板和第一运动机构,所述第一运动机构的一端滑动连接于所述第一支撑板、另一端固定连接于所述第一壳体,所述第二支撑部包括可转动地连接于所述弯折部另一侧的第二支撑板和第二运动机构,所述第二运动机构的一端滑动连接于所述第二支撑板、另一端固定连接于所述第二壳体;

8.柔性显示面板,所述柔性显示面板设置在所述壳体中,且位于所述第一壳体、所述第二壳体和所述弯折机构的一侧,其中,当所述柔性显示面板处于弯折状态,所述第一壳体和所述第二壳体均远离或靠近所述弯折部;

9.前框结构,设置在所述柔性显示面板远离所述壳体的一侧且覆盖所述柔性显示面板侧面的至少部分区域,所述前框结构包括:与所述第一壳体连接的第一前框部、与所述第一支撑部连接的第二前框部、与所述第二支撑部连接的第三前框部、与所述第二壳体连接的第四前框部。

10.本技术实施例的有益效果:本技术实施例通过将折叠显示装置设置成包括:壳体、设置于壳体中的弯折机构、设置于壳体中且位于弯折机构一侧的柔性显示面板、以及覆盖柔性显示面板侧面的至少部分区域的前框结构;其中,壳体包括第一壳体和第二壳体,弯折

机构包括弯折部、第一支撑部以及第二支撑部,第一支撑部包括可转动地连接于弯折部一侧的第一支撑板和第一运动机构,所述第一运动机构的一端滑动连接于所述第一支撑板、另一端固定连接于所述第一壳体,以驱动所述第一壳体远离或靠近所述弯折部,所述第二支撑部包括可转动地连接于所述弯折部另一侧的第二支撑板和第二运动机构,所述第二运动机构的一端滑动连接于所述第二支撑板、另一端固定连接于所述第二壳体,以驱动所述第二壳体远离或靠近所述弯折部;前框结构包括与第一壳体连接的第一前框部、与第一支撑板连接的第二前框部、与第二支撑板连接的第三前框部、以及与第二壳体连接的第四前框部;在折叠显示装置弯折过程中,第一前框部随着第一壳体一起远离或靠近所述弯折部,第二前框部与第一支撑板相连接,第三前框部与第二支撑板相连接,第二前框部随着第二壳体一起远离或靠近所述弯折部,从而实现了折叠显示装置可在其折叠成任意角度时,对柔性显示面板的侧边、及壳体与弯折机构间的间隙提供封装,避免其裸露在外而受到损伤的风险。

附图说明

11.下面结合附图,通过对本技术的具体实施方式详细描述,将使本技术的技术方案及其它有益效果显而易见。

12.图1为本技术实施例所提供的折叠显示装置的结构示意图;

13.图2为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于完全展平状态时的结构示意图;

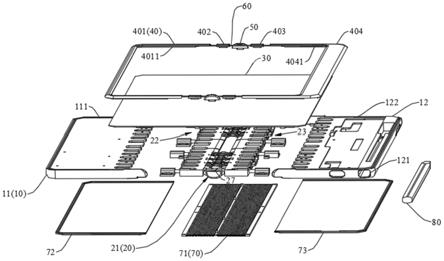

14.图3为本技术实施例所提供的折叠显示装置的爆炸图;

15.图4为本技术实施例提供的弯折机构处于展平状态时的背面结构示意图;

16.图5为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于第一种折叠状态的示意图;

17.图6为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于第二种折叠状态的示意图;

18.图7为本技术实施例所提供的前框结构在所述折叠显示装置处于展平状态下的结构示意图;

19.图8为本技术实施例所提供的第一前框部、第四前框部、防尘塞以及软质条的结构示意图;

20.图9为本技术实施例所提供的第二前框部和第三前框的结构示意图;

21.图10为本技术实施例所提供的遮挡机构在所述折叠显示装置处于展平状态的结构示意图。

具体实施方式

22.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

23.请结合图1~图10,本技术提供一种折叠显示装置,折叠显示装置包括壳体10、设置于壳体10中的弯折机构20、设置于壳体10中且位于弯折机构20一侧的柔性显示面板30、以及覆盖柔性显示面板30侧面的至少部分区域的前框结构40;壳体10包括第一壳体11和第二壳体12,弯折机构20包括弯折部21、位于所述弯折部21一侧且与所述第一壳体11对应设

置的第一支撑部22、位于所述弯折部21另一侧且与所述第二壳体12对应设置的第二支撑部23,所述第一支撑部22的一侧和所述弯折部21的一侧可转动连接,所述第一支撑部22的另一侧与所述第一壳体11可滑动连接,所述第二支撑部23的一侧和所述弯折部21的另一侧可转动连接,所述第二支撑部23的另一侧与所述第二壳体12可滑动连接;所述前框结构40包括与第一壳体11连接的第一前框部401、与第一支撑部22连接的第二前框部402、与第二支撑部23连接的第三前框部403、以及与第二壳体12连接的第四前框部404。本技术提供的折叠显示装置可在其折叠成任意角度时对柔性显示面板30的侧边、及壳体10与弯折机构20间的间隙提供封装,进而避免所述柔性显示面板30裸露在外而受到损伤。

24.下面结合具体实施例方式对本技术提供的折叠显示装置的特征进行说明。

25.请结合图1~图3;其中,图1为本技术实施例所提供的折叠显示装置的结构示意图;图2为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于完全展平状态时的结构示意图;图3是本技术实施例所提供的折叠显示装置的爆炸图。

26.本请实施例提供一种折叠显示装置,所述折叠显示装置包括壳体10、设置于所述壳体10中的弯折机构20、设置于所述壳体10中且位于所述弯折机构20一侧的柔性显示面板30、以及覆盖所述柔性显示面板30侧面的至少部分区域的前框结构40。

27.所述壳体10包括相对设置的第一壳体11和第二壳体12,所述弯折机构20容纳在所述壳体10中并连接到所述第一壳体11和所述第二壳体12,进一步地,在所述折叠显示装置处于完全展平状态下,所述弯折机构20朝向所述柔性显示面板30的表面与所述壳体10朝向所述柔性显示面板30的表面共平面,以形成所述柔性显示面板30的支撑平面。

28.具体地,请结合图3和图4;其中,图4为本技术实施例提供的弯折机构处于展平状态时的背面结构示意图。

29.在本实施例中,所述弯折机构20包括弯折部21、第一支撑部22以及第二支撑部23,所述第一支撑部22包括可转动地连接于所述弯折部21一侧的第一支撑板221和第一运动机构222,所述第一运动机构222的一端滑动连接于所述第一支撑板221、所述第一运动机构222的另一端固定连接于所述第一壳体11,以驱动所述第一壳体11远离或靠近所述弯折部21,所述第二支撑部23包括可转动地连接于所述弯折部21另一侧的第二支撑板231和第二运动机构232,所述第二运动机构232的一端滑动连接于所述第二支撑板231、所述第二运动机构232的另一端固定连接于所述第二壳体12,以驱动所述第二壳体12远离或靠近所述弯折部21。

30.具体地,所述第一运动机构222沿第一轴线可转动地连接于所述弯折部21的一侧,所述第二运动机构232与所述第一运动机构222相对设置,并沿第二轴线可转动地连接于所述弯折部21的另一侧,其中,当所述柔性显示面板30处于折叠状态,所述第一壳体11和所述第二壳体12均远离或靠近所述弯折部21。

31.本实施例通过设置所述第一运动机构222沿第一轴线可转动地连接于所述弯折部21的一侧,所述第二运动机构232沿第二轴线可转动地连接于所述弯折部21的另一侧,所述第一运动机构222和所述第二运动机构232相对设置,其中,当所述柔性显示面板30处于折叠状态,所述第一壳体11和所述第二壳体12均远离或靠近所述弯折部21,有利于使所述弯折机构20在内折叠状态下,所述第一支撑部22和所述第二支撑部23形成楔形,为所述柔性显示面板30在折叠状态下留出更大的容纳空间;同时,当所述弯折机构20在外折叠状态下,

所述第一壳体11和所述第二壳体12均靠近所述弯折部21,从而使所述壳体10的尺寸与所述柔性显示面板30的尺寸保持匹配,进而避免所述柔性显示面板30裸露在外而受到损伤。

32.进一步地,在本实施例中,所述弯折部21包括固定支架211,所述第一运动机构222的一端可转动地连接于所述固定支架211,所述第一运动机构222的另一端连接于所述第一支撑板221,所述第二运动机构232的一端可转动地连接与所述固定支架211,所述第二运动机构232的另一端连接于所述第二支撑板231。

33.所述第一运动机构222包括第一传动机构2221和第一滑板2222,所述第二运动机构232包括第二传动机构2321和第二滑板2322,其中,所述第一传动机构2221沿所述第一轴线可转动地连接于所述弯折部21,所述第一传动机构2221可滑动地连接于所述第一滑板2222,以驱动所述第一滑板2222远离或靠近所述弯折部21,所述第一滑板2222固定连接于所述第一壳体11;所述第二传动机构2321沿所述第二轴可转动地连接于所述弯折部21,所述第二传动机构2321可滑动地连接于所述第二滑板2322,以驱动所述第二滑板2322远离或靠近所述弯折部21,所述第二滑板2322固定连接于所述第二壳体12。

34.具体地,所述第一传动机构2221包括第一传动件22211、第一滑块22212和第一摆杆22213,所述第二传动机构2321包括第二传动件23211、第二滑块23212和第二摆杆23213。

35.其中,第一传动件22211的一端可转动地连接于固定支架211,第一传动件22211的另一端可转动地连接于第一滑块22212的一端,第一滑块22212的另一端可活动地连接于第一摆杆22213,第一摆杆22213的一端可转动地连接于第一支撑板221,第一摆杆22213的另一端可活动地连接于第一滑板2222,第一滑板2222固定连接于所述第一壳体11。

36.第二传动件23211的一端可转动地连接于固定支架211,第二传动件23211的另一端可转动地连接于第二滑块23212的一端,第二滑块23212的另一端可活动地连接于第二摆杆23213,第二摆杆23213的一端可转动地连接于第二支撑板231,第二摆杆23213的另一端可活动地连接于第二滑板2322,第二滑板2322固定连接于所述第二壳体12。

37.其中,所述第一支撑板221沿第三轴线可转动地连接于所述弯折部21,所述第一滑板2222可滑动地安装于所述第一支撑板221上,所述第二支撑板231沿第四轴线可转动地连接于所述弯折部21,所述第二滑板2322可滑动地安装于所述第二支撑板231上。具体地,所述第一支撑板221设有第一滑槽(图中未标记),所述第二支撑板231设有第二滑槽(图中未标记);其中,所述第一滑块22212可滑动地收容于所述第一滑槽,所述第二滑块23212可滑动地收容于所述第二滑槽。

38.在本实施例中,所述弯折机构20还包括沿第五轴线可转动地连接于所述弯折部21的第一转动机构24,沿第六轴线可转动地连接于所述弯折部21的第二转动机构25;所述第一转动机构24包括第一转动件241、第二转动件242、第三传动件243和第一联动固定件244,所述第二转动机构25包括第三转动件251、第四转动件252、第四传动件253和第二联动固定件254。可以理解的是,所述第一轴线、所述第三轴线和所述第五轴线相互平行设置,所述第二轴线、所述第四轴线和所述第六轴线相互平行设置。

39.其中,所述第一转动件241沿所述第五轴线可转动地连接于所述弯折部21,所述第三传动件243套设于所述第一转动件241上,所述第二转动件242沿所述第三轴线可转动地连接于所述第三传动件243,所述第一联动固定件244套设于所述第二转动件242上,并固定连接于所述第一支撑板221;所述第三转动件251沿所述第六轴线可转动地连接于所述弯折

部21,所述第四传动件253套设于所述第三转动件251上,所述第四转动件252沿所述第六轴线可转动地连接于所述第四传动件253,所述第二联动固定件254套设于所述第四转动件252上,并固定连接于所述第二支撑板231。具体地,所述第三传动件243具有第一齿轮部(图中未标记),所述第四传动件253具有第二齿轮部(图中未标记),所述第一联动固定件244具有第三齿轮部(图中未标记),所述第二联动固定件254具有第四齿轮部(图中未标记);其中,所述第一齿轮部与所述第二齿轮部啮合,所述第三齿轮部与所述第四齿轮部啮合。

40.所述弯折机构20还包括固定块26,所述第一转动件241和所述第三转动件251可转动地连接于所述固定块26,所述固定块26的相对侧设有齿条,所述第一联动固定件244具有第五齿轮部(图中未标记),所述第二联动固定件254设有第六齿轮部(图中未标记),所述第五齿轮部和所述第六齿轮部分别与所述齿条啮合。

41.可以理解的是,在本实施例中,所述弯折机构20还可以包括相对设置的第三转动机构和第四转动机构、及相对设置的第五转动机构以及第六转动机构,其结构与啮合关系与上述第一转动机构24和所述第二转动机构25相同,本实施例对此不在赘叙。

42.请结合图4、图5和图6;其中,图5为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于第一种折叠状态的示意图;图6为本技术实施例所提供的折叠显示装置处于第二种折叠状态的示意图。

43.在本实施例中,所述第一折叠状态和所述第二折叠状态中的一者为内折叠状态,另一者为外折叠状态。进一步地,本实施例以所述第一折叠状态为内折叠状态,所述第二折叠状态为外折叠状态为例进行说明,需要说明的是,当所述折叠显示装置为所述内折叠状态时,所述柔性显示面板30位于所述第一壳体11和所述第二壳体12之间,当所述折叠显示装置为所述外折叠状态时,所述第一壳体11和所述第二壳体12均位于所述柔性显示面板30内侧。

44.在本实施例中,所述第一传动机构2221还包括第一固定件22214,所述第二传动机构2321还包括第二固定件23214,所述第一摆杆22213设有第三滑槽(图中未标记),所述第二摆杆23213设有第四滑槽(图中未标记),所述第一固定件22214穿过所述第三滑槽并固定连接于所述第一滑块22212,所述第二固定件23214穿过所述第五滑槽并固定连接于所述第二滑块23212。需要说明的是,所述第一固定件22214和所述第二固定件23214包括但不限于轴销。

45.所述第一传动机构2221还包括第三固定件(图中未标记),所述第二传动机构2321还包括第四固定件(图中未标记),所述第一滑板2222设有第五滑槽(图中未标记),所述第二滑板2322设有第六滑槽(图中未标记),所述第三固定件穿过所述第五滑槽并固定连接于所述第一摆杆22213,所述第四固定件穿过所述第六滑槽并固定连接于所述第二摆杆23213。需要说明的是,所述第三固定件和所述第四固定件包括但不限于凸起结构。

46.具体地,当所述柔性显示面板30处于折叠状态时,通过所述第一转动件241和所述第三转动件251可转动地连接于所述固定块26,所述固定块26的相对侧设有齿条,所述第五齿轮部和所述第六齿轮部分别与所述齿条啮合,所述第一齿轮部与所述第二齿轮部啮合,所述第三齿轮部与所述第四齿轮部啮合,从而使所述弯折机构20保持对称旋转,其中,所述第一传动件22211推动所述第一滑块22212在所述第一滑槽内滑动,所述第二传动件23211推动所述第二滑块23212在所述第二滑槽内滑动,所述第一滑块22212通过所述第一固定件

22214推动所述第一摆杆22213转动第一角度,所述第二滑块23212通过所述第二固定件23214推动所述第二摆杆23213转动第二角度,且所述第一角度的大小和所述第二角度的大小相等。

47.进一步地,所述第一摆杆22213通过所述第三固定件推动所述第一滑板2222在所述第一支撑板221内滑动,以驱动所述第一壳体11远离或靠近所述弯折部21,所述第二摆杆23213通过所述第四固定件推动所述第二滑板2322在所述第二支撑板231内滑动,以驱动所述第二壳体12远离或靠近所述弯折部21,从而使所述柔性显示面板30处于折叠状态时,所述壳体10的尺寸与所述柔性显示面板30的尺寸保持匹配,进而使所述柔性显示面板30在弯折过程中不会受到较大的拉扯或挤压。

48.具体地,如图5所示,当所述柔性显示面板处于第一折叠状态时,所述第一壳体和所述第二壳体均远离所述弯折部;如图6所示,当所述柔性显示面板处于第二折叠状态时,所述第一壳体和所述第二壳体均靠近所述弯折部。

49.请结合图3和图7;其中,图7为本技术实施例所提供的前框结构在所述折叠显示装置处于展平状态下的结构示意图。

50.在本实施例中,所述前框结构40设置在所述柔性显示面板30远离所述壳体10的一侧且覆盖所述柔性显示面板30侧面的至少部分区域,所述前框结构40包括:与所述第一壳体11连接的第一前框部401、与所述第一支撑板221连接的第二前框部402、与所述第二支撑板231连接的第二前框部402、与所述第二壳体12连接的第三前框部403。

51.可以理解的是,本实施例通过将所述前框结构40设置为具有一定独立性的四个部分,所述第一前框部401与所述第一壳体11连接、所述第二前框部402与所述第一支撑板221连接、所述第三前框部403与所述第二支撑板231连接、所述第四前框部404与所述第二壳体12连接,其中,所述第一壳体11与所述第一前框部401之间保持固定距离,所述第一支撑板221与所述第二前框部402之间保持固定间距,所述第二支撑板231与所述第三前框部403之间保持固定间距,所述第二壳体12与所述第四前框部404之间保持固定距离,从而避免所述折叠显示装置在弯折过程中由于前框结构40与柔性显示面板30之间的间距扩大而导致杂质容易进入显示装置内部,有效降低杂质进入所述折叠显示装置内部的风险。

52.请结合图3、图8和图9;其中,图8为本技术实施例所提供的第一前框部、第四前框部、防尘塞以及软质条的结构示意图;图9为本技术实施例所提供的第二前框部和第三前框的结构示意图。

53.在本实施例中,所述第一前框部401靠近所述第一壳体11的一侧包括第一卡扣4011,所述第一壳体11上设置有与所述第一卡扣4011对应的第一卡槽111,所述第一卡扣4011与所述第一卡槽111固定连接,以实现所述第一前框部401与所述第一壳体11的固定连接。可以理解的是,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述第一壳体11靠近或远离所述弯折部21,所述第一前框通过所述第一卡扣4011随所述第一壳体11靠近或远离所述弯折部21。

54.所述第四前框部404靠近所述第二壳体12的一侧包括第二卡扣4041,所述第二壳体12上设置有与所述第二卡扣4041对应的第二卡槽122,所述第二卡扣4041与所述第二卡槽122固定连接,以实现所述第二前框部402与所述第二壳体12的固定连接。可以理解的是,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述

第二壳体12靠近或远离所述弯折部21,所述第二前框通过所述第二卡扣4041随所述第二壳体12靠近或远离所述弯折部21。

55.所述第二前框部402包括第一封装主体4021和设置于所述第一封装主体4021上的第一伸出部4022,所述第二前框部402通过所述第一伸出部4022与所述第一支撑板221连接;所述第三前框部403包括第二封装主体4031和设置于所述第二封装主体4031上的第二伸出部4032,所述第三前框部403通过所述第二伸出部4032与所述第二支撑板231连接。可以理解的是,所述第一伸出部4022可以为销状结构或钩状结构,所述第一支撑板221上设置有与所述第一伸出部4022对应的孔状结构,以实现所述第一伸出部4022与所述第一支撑板221的连接,所述第二伸出部4032可以为销状结构或钩状结构,所述第二支撑板231上设置有与所述第二伸出部4032对应的孔状结构,以实现所述第二伸出部4032与所述第二支撑板231的连接。

56.具体地,所述第一封装主体4021包括第一前端部40211和第一侧端部40212,所述第一前端部40211对应所述柔性显示面板30的出光面设置,所述第一侧端部40212对应所述柔性显示面板30的侧面设置,其中,所述第一侧端部40212包括所述第一伸出部4022;所述第二封装主体4031包括第二前端部40311和第二侧端部40312,所述第二前端部40311对应所述柔性显示面板30的出光面设置,所述第二侧端部40312对应所述柔性显示面板30的侧面设置,其中,所述第二侧端部40312包括所述第二伸出部4032。可以理解的是,所述第一前端部40211和所述第一侧端部40212可以一体化成型,所述第二前端部40311和所述第二侧端部40312可以一体化成型。

57.进一步地,所述第一前端部40211位于所述柔性显示面板30的出光面,所述第一侧端部40212位于所述柔性显示面板30的侧面,从而形成对所述柔性显示面板30边缘的包覆结构,所述第二前端部40311位于所述柔性显示面板30的出光面,所述第二侧端部40312位于所述柔性显示面板30的侧面,从而形成对所述柔性显示面板30边缘的包覆结构。

58.可以理解的是,在本实施例中,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述前框结构40与所述柔性显示面板30之间的间距始终保持恒定;其中,通过将所述第一前框部401与所述第一壳体11固定连接,限制了所述第一前框部401随所述第一壳体11同步运动,将所述第四前框部404与所述第二壳体12固定连接,限制了所述第四前框部404随所述第二壳体12同步运动,从而避免了所述折叠显示装置弯折过程中所述前框结构40与所述壳体10之间的间距增大;同时,将所述第二前框部402与所述第一支撑板221连接、将所述第三前框部403与所述第二支撑板231连接,限制了所述第二前框部402随所述第一支撑板221同步运动,所述第三前框部403随所述第二支撑板231同步运动,从而避免了弯折过程中所述前框结构40与所述柔性显示面板30之间的间距增大。

59.进一步地,在本实施例中,所述折叠显示装置还包括设置在所述柔性显示面板30出光面侧边上的软质条60,所述软质条60设置在所述前框结构40和所述柔性显示面板30之间,并且分别与所述第一前框部401和所述第四前框部404连接。可以理解的是,所述软质条60由柔性材料制作,在所述折叠显示装置的弯折过程中,所述软质条60随所述柔性显示面板30进行弯曲,从而进一步阻挡外界杂质进入显示装置内部。

60.进一步地,所述软质条60的相对两端分别设置有第一开孔61和第二开孔62,所述第一前框部401靠近所述第二前框部402的一端设置有第一钩体4012,所述第四前框部404

靠近所述第三前框部403的一端设置有第二钩体4042,所述第一钩体4012通过所述第一开孔61连接所述软质条60的一端,所述第二钩体4042通过所述第二开孔62连接所述软质条60的另一端,从而将所述软质条60连接在所述第一前框部401和所述第四前框部404之间。

61.所述软质条60还分别被所述第二前框部402和所述第三前框部403覆盖限位于所述柔性显示面板30的出光面上,具体地,所述第二前框部402靠近所述软质条60的一侧具有第一滑轨4023,所述软质条60至少部分位于所述第一滑轨4023内,且所述软质条60与所述第二前框部402滑动连接;所述第三前框部403靠近所述软质条60的一侧具有第二滑轨4033,所述软质条60至少部分位于所述第二滑轨4033内,且所述软质条60与所述第三前框部403滑动连接。

62.进一步地,所述第一前端部40211位于所述软质条60远离所述柔性显示面板30的一侧,所述第一侧端部40212位于所述软质条60的侧面,从而形成包覆所述软质条60边缘的所述第一滑轨4023,所述第二前端部40311位于所述软质条60远离所述柔性显示面板30的一侧,所述第二侧端部40312位于所述软质条60的侧面,从而形成包覆所述软质条60边缘的所述第二滑轨4033,进而使所述软质条60在所述第一滑轨4023和所述第二滑轨4033上滑动,且将所述软质条60固定在所述前框结构40与所述柔性显示面板30之间。

63.可以理解的是,所述第一前框部401、所述第二前框部402、所述第三前框部403和所述第四前框部404通过分别与所述第一壳体11、第一支撑板221、第二支撑板231和第二壳体12的连接关系将折叠状态下的所述柔性显示面板30和所述软质条60固定在所述弯折机构20上。

64.其中,如图5所示,当所述弯折机构20处于第一折叠状态时,所述第一前框部401、所述第二前框部402、所述第三前框部403、所述第四前框部404、所述软质条60和所述柔性显示面板30均位于所述第一壳体11和所述第二壳体12之间,且所述第一前框部401和所述第二前框部402均靠近所述弯折部21,所述软质条60处于压缩状态;如图6所示,当所述弯折机构20处于第二折叠状态时,所述第一前框部401和所述第二前框部402均位于所述柔性显示面板30远离所述第一壳体11的一侧,所述第三前框部403和所述第四前框404均位于所述柔性显示面板30远离所述第二壳体12的一侧,所述软质条60位于所述柔性显示面板30远离所述壳体10的一侧,且所述第一前框部401和所述第二前框部402均远离所述弯折部21,所述软质条60处于拉伸状态;从而使所述柔性显示面板30处于折叠状态时,所述软质条60始终位于所述前框结构40和所述柔性显示面板30之间。

65.在本实施例中,所述折叠显示装置还包括:位于所述柔性显示面板30侧面且与所述弯折部21对应设置的防尘塞50;所述防尘塞50包括第三滑轨501,所述软质条60至少部分位于所述第三滑轨501内,且所述软质条60与所述防尘塞50滑动连接。

66.具体地,所述防尘塞50包括主体部51和钩体部52,所述主体部51对应所述柔性显示面板30的侧面设置,所述钩体部52设置于所述软质条60的远离所述柔性显示面板30的一侧,且所述第三滑轨501开设于所述主体部51和所述钩体部52的连接处。

67.进一步地,所述折叠显示装置还包括与所述弯折部21对应设置的后盖27,所述后盖27与所述弯折部21连接;其中,所述后盖27位于所述弯折机构20远离所述柔性显示面板30的一侧,所述防尘塞50的主体部51与所述后盖27连接。

68.具体地,所述主体部51通过所述后盖27上的开孔与所述后盖27固定连接,从而使

所述钩体部52对所述柔性显示面板30及所述软质条60形成挤压固定效果。可以理解的是,所述防尘塞50用于进一步将所述软质条60固定在所述柔性显示面板30上,提升所述软质条60的防尘效率,并且所述防尘塞50本身也可以阻挡一部分外界杂质进入所述折叠显示装置的内部。

69.请结合图3和图10;其中,图10为本技术实施例所提供的遮挡机构在所述折叠显示装置处于展平状态的结构示意图。

70.在本实施例中,所述折叠显示装置还包括遮挡机构70,所述遮挡机构70设置在所述弯折机构20远离所述柔性显示面板30的一侧且覆盖所述柔性显示面板30。可以理解的是,所述遮挡机构70用于在所述折叠显示装置处于弯折状态时对所述弯折机构20进行遮挡和保护。

71.其中,所述遮挡机构70包括:覆盖所述弯折机构20的弹性遮挡件71、位于所述弹性遮挡件71一侧且与所述第一壳体11固定连接的第一遮挡件72、位于所述弹性遮挡件71另一侧且与所述第二壳体12固定连接的第二遮挡件73,其中,所述弹性遮挡件71与所述弯折机构20连接,所述第一遮挡件72朝向所述柔性显示面板30的表面和所述第二遮挡件73朝向所述柔性显示面板30的表面共面,以形成所述柔性显示面板30的支撑平面。

72.在本实施例中,所述第一遮挡件72靠近所述第一壳体11的一侧包括至少一第三卡扣721,所述第一壳体11上设置有与所述第三卡扣721对应的第三卡槽(图中未标记),所述第三卡扣721与所述第三卡槽固定连接,以实现所述第一遮挡件72与所述第一壳体11的固定连接。可以理解的是,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述第一壳体11靠近或远离所述弯折部21,所述第一遮挡件72通过所述第三卡扣721随所述第一壳体11靠近或远离所述弯折部21。

73.所述第二遮挡件73靠近所述第二壳体12的一侧包括至少一第四卡扣731,所述第二壳体12上设置有与所述第四卡扣731对应的第四卡槽(图中未标记),所述第四卡扣731与所述第四卡槽固定连接。可以理解的是,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述第二壳体12靠近或远离所述弯折部21,所述第二遮挡件73通过所述第四卡扣731随所述第二壳体12靠近或远离所述弯折部21。

74.可选地,所述第一遮挡件72包括第一边、第二边、第三边及第四边,所述第一边与所述第二边平行设置,所述第三边和所述第四边平行设置,其中,所述第三边靠近所述弹性遮挡件71,所述第三卡扣721设置于所述第一边、所述第二边以及所述第四边,所述第一壳体11上设置有与所述第三卡扣721对应的所述第三卡槽,所述第三卡扣721与所述第三卡槽固定连接;所述第二遮挡件73包括第五边、第六边、第七边及第八边上,所述第五边与所述第六边平行设置,所述第七边和所述第八边平行设置,其中,所述第七边靠近所述弹性遮挡件71,所述第四卡扣731设置于所述第五边、所述第六边以及所述第八边上,所述第二壳体12上设置有与所述第四卡扣731对应的所述第四卡槽,所述第四卡扣731与所述第四卡槽固定连接。

75.所述弹性遮挡件71包括位于中部的第一硬质部711、及位于相对两侧的第二硬质部712和第三硬质部713,所述第一硬质部711固定连接于所述弯折部21,所述第二硬质部712固定连接于所述第一支撑部22,所述第三硬质部713固定连接于所述第二支撑部23。

76.具体地,所述第二硬质部712与所述第一支撑板221远离所述弯折部21的一侧固定

连接,所述第一硬质部711与所述弯折部21的轴线固定连接,所述第三硬质部713与所述第二支撑板231远离所述弯折部21的一侧固定连接,所述第一软质部714位于所述第二硬质部712和所述第一硬质部711之间,所述第二软质部715位于所述第一硬质部711和所述第三硬质部713之间。可以理接的是,所述第二硬质部712可以通过螺丝固定在所述第一支撑板221上,所述第一硬质部711可以通过螺丝固定在所述弯折部21上,所述第三硬质部713可以通过螺丝固定在所述第二支撑板231上,本实施例对此不做具体限制。

77.进一步地,所述第一遮挡件72至少覆盖部分所述第一软质部714,所述第二遮挡件73至少覆盖部分所述第二软质部715,且所述第一遮挡件72与所述第一软质部714之间保持固定距离,所述第二遮挡件73与所述第二软质部715之间保持固定距离,从而当所述折叠显示装置在弯折过程中,所述第一遮挡件72和所述第二遮挡件73可以驱动所述弹性遮挡件71进行拉升或压缩。

78.进一步地,如图4所示,当所述弯折机构20处于所述第一折叠状态时,所述遮挡机构70位于所述壳体10远离所述柔性显示面板30的一侧,且所述第一软质部714和所述第二软质部715均处于拉升状态;如图5所示,当所述弯折机构20处于所述第二折叠状态时,所述弹性遮挡件71位于所述第一壳体11和所述第二壳体12之间,且所述第一软质部714和所述第二软质部715均处于压缩状态。

79.可以理解的是,在本实施例中,当所述折叠显示装置由完全展平状态向第一折叠状态或第二折叠状态的弯折过程中,所述遮挡机构70与所述柔性显示面板30之间的间距始终保持恒定;其中,通过将所述第一遮挡件72与所述第一壳体11固定连接,限制了所述第一遮挡件72随所述第一壳体11同步运动,将所述第二遮挡件73与所述第二壳体12固定连接,限制了所述第二遮挡件73随所述第二壳体12同步运动,从而避免了所述折叠显示装置弯折过程中所述遮挡机构70与所述壳体10之间的间距增大,同时,所述第二硬质部712与所述第一支撑板221远离所述弯折部21的一侧固定连接,限制了所述第二硬质部712随所述第一支撑板221同步运动,所述第三硬质部713与所述第二支撑板231远离所述弯折部21的一侧固定连接,限制了所述第三硬质部713随所述第二支撑板231同步运动,从而避免了所述折叠显示装置弯折过程中所述弹性遮挡件71与所述壳体10之间的间距增大,进而当所述折叠显示装置处于弯折过程中,所述遮挡机构70始终对所述柔性显示面板30起到支撑与遮挡的作用。

80.进一步地,在本技术实施例中,所述折叠显示装置还可以包括触控笔80,触控笔80可以对柔性显示面板30进行点按触控。所述第二壳体12上设置有笔槽121,在不使用该触控笔80时,触控笔80可收容于所述笔槽121内。在需要使用该触控笔80时,可从笔槽121内将触控笔80取出。

81.综上所述,本技术提供一种折叠显示装置,折叠显示装置包括壳体、设置于壳体中的弯折机构、设置于壳体中且位于弯折机构一侧的柔性显示面板、以及覆盖柔性显示面板侧面的至少部分区域的前框结构;壳体包括第一壳体和第二壳体,弯折机构包括弯折部、第一支撑部以及第二支撑部,第一支撑部包括可转动地连接于弯折部一侧的第一支撑板和第一运动机构,所述第一运动机构的一端滑动连接于所述第一支撑板、另一端固定连接于所述第一壳体,以驱动所述第一壳体远离或靠近所述弯折部,所述第二支撑部包括可转动地连接于所述弯折部另一侧的第二支撑板和第二运动机构,所述第二运动机构的一端滑动连

接于所述第二支撑板、另一端固定连接于所述第二壳体,以驱动所述第二壳体远离或靠近所述弯折部;前框结构包括与第一壳体连接的第一前框部、与第一支撑板连接的第二前框部、与第二支撑板连接的第三前框部、以及与第二壳体连接的第四前框部。本技术提供的折叠显示装置可在其折叠成任意角度时对柔性显示面板的边沿、及壳体与弯折机构间的间隙提供封装,降低其裸露在外而受到损伤。

82.需要说明的是,虽然本技术以具体实施例揭露如上,但上述实施例并非用以限制本技术,本领域的普通技术人员,在不脱离本技术的精神和范围内,均可作各种更动与润饰,因此本技术的保护范围以权利要求界定的范围为准。