1.本实用新型属于结构工程技术领域,具体涉及一种型钢部分包裹混凝土组合梁。

背景技术:

2.钢-混凝土组合结构是在钢结构和钢筋混凝土结构基础上发展起来的一种新型结构,这种结构是用型钢或钢板焊接钢截面,在其上面、四周或内部浇注混凝土与型钢形成整体,从而形成了共同受力的结构体系。型钢部分包裹混凝土组合结构是钢一混凝土组合结构的一种形式,是指在钢梁腹板及其上下翼缘所包围区域内配置纵向钢筋并浇筑混凝土的钢-混凝土组合梁,在钢梁腹板上一般采用设置焊接钢筋、栓钉、型钢或钻孔穿筋等方式,以保证钢梁与腹部混凝土能够作为一个整体共同参加工作,提高构件的抗火能力,同时钢梁上下翼缘和腹板与混凝土相互作用相互约束,使得腹部内部混凝土的剥落、开裂也受到抑制。

3.现有型钢部分包裹混凝土组合结构在大跨超高层结构中,梁截面高的情况下质量偏重,不利于超高层钢结构或钢混组合结构的施工与安装;混凝土部分增加额外结构自重,对水平结构抗震带来不利影响;组合梁在大跨结构跨中存在初始挠度,给结构带来安全隐患。组合梁的钢材部分防腐处理造价偏高,投入使用后长期存在维护的问题。

技术实现要素:

4.针对上述问题,本实用新型的目的是提供一种型钢部分包裹混凝土组合梁,通过对部件结构的合理设置,在不过多降低组合梁承载力及刚度的同时,解决现大跨梁中质量偏重,跨中存在初始挠度的问题,降低工程造价,可应用于高层大跨的钢结构建筑物中。

5.为实现上述目的,本实用新型采取的技术方案包括:

6.一种型钢部分包裹混凝土组合梁,包括h型钢梁和部分包裹h型钢梁的混凝土,h型钢梁包括钢梁腹板和垂直设在钢梁腹板两边的两个钢梁翼缘,还包括设在钢梁腹板两侧、且位于两个钢梁翼缘之间的抗火岩棉板,抗火岩棉板的高度小于两个钢梁翼缘之间的距离,抗火岩棉板的宽度小于钢梁翼缘宽度与钢梁腹板宽度差的一半。

7.进一步的,还包括设在两个钢梁翼缘与抗火岩棉板间的钢筋笼,钢筋笼的长度与h型钢梁长度相等,且钢筋笼被混凝土包裹。

8.优选的,钢筋笼包括沿h型钢梁纵向均匀分布的多个箍筋组件;

9.箍筋组件包括设在一钢梁翼缘内侧的第一矩形箍筋,第一矩形箍筋的共面垂直于钢梁翼缘和钢梁腹板,第一矩形箍筋的高度小于所在钢梁翼缘内侧与抗火岩棉板间的距离,第一矩形箍筋的宽度小于钢梁翼缘宽度与钢梁腹板宽度差的一半;箍筋组件还包括设在另一钢梁翼缘内侧、且与第一矩形箍筋相对称的第二矩形箍筋,第二矩形箍筋的结构与第一矩形箍筋结构一致;

10.箍筋组件还包括连设在第一矩形箍筋和第二矩形箍筋间、且垂直于钢梁翼缘的第三箍筋;抗火岩棉板位于箍筋组件内侧、且与箍筋组件间留有浇注混凝土的空间,抗火岩棉

板与第一矩形箍筋和第二矩形箍筋间的距离相等。

11.优选的,钢筋笼还包括沿h型钢梁纵向、且分别设于第一矩形箍筋和第二矩形箍筋内角的八个纵筋,纵筋的长度与h型钢梁长度相等。

12.进一步的,还包括沿h型钢梁纵向均匀且横向居中设在两个钢梁翼缘内侧的多个抗剪栓钉,任一个抗剪栓钉设在相邻的两个钢筋笼中点。

13.优选的,纵筋的直径为d,箍筋组件的直径为d2,d和d2均取6mm-8mm;箍筋组件的高度为h

g1

=h-2t

f-10mm,其中,h为h型钢梁的高度,tf为钢梁翼缘的厚度,10mm为预留误差;

14.第一矩形箍筋的宽度为其中,b为h型钢梁的宽度,tw为钢梁腹板的厚度,c为第一矩形箍筋外侧混凝土的厚度、且c取15-20mm,20mm为第一矩形箍筋与钢梁腹板间混凝土的厚度;

15.第一矩形箍筋的高度为h

g3

=h

1-10mm≥6d+2d2,其中,h1为钢梁翼缘内侧与抗火岩棉板间的距离,10mm为第一矩形箍筋与抗火岩棉板间混凝土的厚度;

16.抗剪栓钉的长度hs=h

1-15mm,15mm为抗剪栓钉自由端到抗火岩棉板间混凝土的厚度,抗剪栓钉的直径为

17.相邻箍筋组件间的距离和相邻抗剪栓钉间的距离均为150mm-200mm。

18.优选的,h型钢梁的高宽比为1.5,钢梁翼缘的厚度tf为8mm-10mm,钢梁腹板的厚度tw为10mm-12mm,钢梁翼缘内侧与抗火岩棉板间的距离h1为钢梁翼缘厚度tf的10倍,两个钢梁翼缘间的距离大于5倍钢梁翼缘内侧与抗火岩棉板间的距离h1;

19.抗火岩棉板的高度为h

k1

=h-2t

f-2h1,抗火岩棉板的宽度为

20.进一步的,组合梁的力学性能满足以下条件:

21.条件1,组合梁的正弯矩设计值md小于抗弯承载承载力设计值mu;

22.,其中2a

′s≤h1;

23.f

cw

为梁主钢件腹部混凝土抗压强度设计值(n/mm2);

24.x为组合截面中和轴至混凝土受压边缘的距离(mm);

25.α1为受压区混凝土压应力影响系数,当混凝土强度等级不超过c50时,α取1.0,当混凝土强度等级为c80时,α取0.94,其间按线性内插法确定;

26.fy为钢筋抗拉强度设计值(n/mm2);

27.f

′y为钢筋抗压强度设计值(n/mm2);

28.fa为梁主钢件抗拉强度设计值(n/mm2);

29.f

′a为梁主钢件抗压强度设计值(n/mm2);

30.as为受拉钢筋截面面积(mm2);

31.a

′s为受压钢筋截面面积(mm2);

32.ac为梁主钢件全截面面积(mm2);

33.a

ac

为梁主钢件受压区截面面积(mm2);

34.as为受拉区钢筋合力点至混凝土受拉边缘的距离(mm);

35.a

′s为受压区钢筋合力点至混凝土受压边缘的距离(mm);

36.s

at

为受拉区梁主钢件截面对组合截面塑性中和轴的面积矩(mm3);

37.s

ac

为受压区梁主钢件截面对组合截面塑性中和轴的面积矩(mm3);

38.条件2,组合梁的抗剪承载力设计值v≤hwt

wfv

;

39.hw为钢梁腹板的高度(mm);

40.fv为钢材的抗剪承载力(n/mm2);

41.条件3,组合梁的局部稳定性及整体稳定性采用换算截面法,换算截面法为或

42.σc为混凝土的应变;

43.σs为钢材的应变;

44.ec为混凝土的弹性模量(n/mm2);

45.es为钢材的弹性模量(n/mm2);

46.αe为钢材的弹性模量es与混凝土的弹性模量ec之比;

47.ac为混凝土单元的面积(mm);

48.a

′s为混凝土截面换算成与之等价的钢截面的面积(mm)。

49.与现有技术相比,本实用新型的优点为:

50.(1)本实用新型的型钢部分包裹混凝土组合梁,通过部件的合理设置,两个抗火岩棉板分别设在钢梁腹板两侧、且位于两个钢梁翼缘之间,质轻且占据空间,减少了混凝土的使用,降低整体结构质量的同时提高抗火能力,整体结构的设置,在不过多降低组合梁承载力及刚度的同时,降低整体组合梁的质量,降低初始挠度,降低工程造价,可应用于高层大跨的钢结构建筑物中。

51.(2)本实用新型的型钢部分包裹混凝土组合梁,通过部件的合理设置,钢筋笼用于承载抗火岩棉板并限位抗火岩棉板的同时,增加混凝土整体稳定性并提高整体组合梁的承载力及刚度;箍筋组件的结构设置,增加侧向刚度,防止平面外屈曲,增加混凝土整体稳定性,提高了h型钢梁与混凝土的共同工作能力。

52.(3)本实用新型的型钢部分包裹混凝土组合梁,设计合理,能够保证结构良好承载能力,简化施工,保证了施工质量,将混凝土和钢结构的优势充分互补,便于推广使用。

附图说明

53.附图是用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与下面的具体实施方式一起用于解释本实用新型,但并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

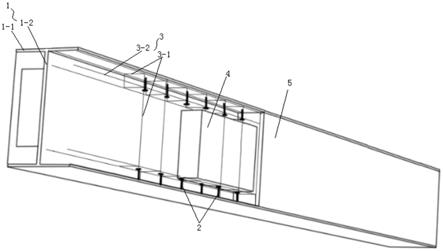

54.图1是本实用新型的一种型钢部分包裹混凝土组合梁的外观示意图;

55.图2是图1的结构示意图;

56.图3是图1的正立面剖面图;

57.图4是图1的侧视剖面图;

58.图5是图4的尺寸标注图;

59.图6是本实用新型实施例的组合梁内h型钢梁受力云图;

60.图7是本实用新型实施例的组合梁内混凝土受力云图;

61.图8是本实用新型实施例的组合梁内钢筋笼受力云图;

62.图9是本实用新型实施例的组合梁及对比钢梁的两点单调加载时跨中的荷载-挠度曲线图;

63.图中各标号表示为:

64.1 h型钢梁;1-1钢梁翼缘;1-2钢梁腹板;2抗剪栓钉;3钢筋笼;3-1箍筋组件;3-11第一矩形箍筋;3-12第二矩形箍筋;3-13第三箍筋;3-2纵筋;4抗火岩棉板;5混凝土

具体实施方式

65.下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,是对本实用新型的解释而不是限定,除非另有说明,本文中的术语根据本领域技术人员常规认识理解。

66.在本实用新型的描述中,需要解释的是,术语“端部”、“长度”、“高度”、“宽度”、“厚度”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

67.一种型钢部分包裹混凝土组合梁,包括h型钢梁1和部分包裹h型钢梁1的混凝土5,h型钢梁1包括钢梁腹板1-2和垂直设在钢梁腹板1-2两边的两个钢梁翼缘1-1,还包括设在钢梁腹板1-2两侧、且位于两个钢梁翼缘1-1之间的抗火岩棉板4,抗火岩棉板4的高度小于两个钢梁翼缘1-1之间的距离,抗火岩棉板4的宽度小于钢梁翼缘1-1宽度与钢梁腹板1-2宽度差的一半;

68.其作用为:h型钢梁1和部分包裹h型钢梁1的混凝土5共同组成钢-混凝土组合梁,形成共同受力的结构体系;两个抗火岩棉板4分别设在钢梁腹板1-2两侧、且位于两个钢梁翼缘1-1之间,质轻且占据空间,减少了混凝土5的使用,降低整体结构质量的同时提高抗火能力,整体结构的设置,在不过多降低组合梁承载力及刚度的同时,降低整体组合梁的质量,降低初始挠度,降低工程造价,可应用于高层大跨的钢结构建筑物中。

69.其中,h型钢梁1优选q345及以上的钢材型号,施工前做喷砂处理;混凝土5优选高强混凝土或高强灌浆料c60或c80;抗火岩棉板4选取防潮且外壳坚硬的类型。

70.具体的,还包括设在两个钢梁翼缘1-1与抗火岩棉板4间的钢筋笼3,钢筋笼3的长度与h型钢梁1长度相等,且钢筋笼3被混凝土5包裹;

71.其作用为:钢筋笼3用于承载抗火岩棉板4并限位抗火岩棉板4的同时,增加混凝土整体稳定性并提高整体组合梁的承载力;钢筋笼3被混凝土5包裹保护钢筋笼3的同时,间接连接上下钢梁翼缘1-1,增加混凝土整体稳定性,提高了组合梁整体的承载能力及刚度。

72.其中,钢筋笼3优选hrb335型光圆钢筋,施工前打磨光滑。

73.具体的,钢筋笼3包括沿h型钢梁1纵向均匀分布的多个箍筋组件3-1;箍筋组件3-1包括设在一钢梁翼缘1-1内侧的第一矩形箍筋3-11,第一矩形箍筋3-11的共面垂直于钢梁翼缘1-1和钢梁腹板1-2,第一矩形箍筋3-11的高度小于所在钢梁翼缘1-1内侧与抗火岩棉板4间的距离,第一矩形箍筋3-11的宽度小于钢梁翼缘1-1宽度与钢梁腹板1-2宽度差的一

半;箍筋组件3-1还包括设在另一钢梁翼缘1-1内侧、且与第一矩形箍筋3-11相对称的第二矩形箍筋3-12,第二矩形箍筋3-12的结构与第一矩形箍筋3-11结构一致;箍筋组件3-1还包括连设在第一矩形箍筋3-11和第二矩形箍筋3-12间、且垂直于钢梁翼缘1-1的第三箍筋3-13;抗火岩棉板4位于箍筋组件3-1内侧、且与箍筋组件3-1间留有浇注混凝土的空间,抗火岩棉板4与第一矩形箍筋3-11和第二矩形箍筋3-12间的距离相等;

74.其作用为:沿h型钢梁1纵向均匀分布的多个箍筋组件3-1以及箍筋组件3-1的结构设置,在限位抗火岩棉板4的同时,增加侧向刚度,防止平面外屈曲,增加混凝土整体稳定性,提高了h型钢梁1与混凝土5的共同工作能力。

75.具体的,钢筋笼3还包括沿h型钢梁1纵向、且分别设于第一矩形箍筋3-11和第二矩形箍筋3-12内角的八个纵筋3-2,纵筋3-2的长度与h型钢梁1长度相等;

76.其作用为:纵筋3-2用于承受由于温度变化及混凝土收缩所引起的应力,并抑制混凝土裂缝的开展。

77.具体的,还包括沿h型钢梁1纵向均匀且横向居中设在两个钢梁翼缘1-1内侧的多个抗剪栓钉2,任一个抗剪栓钉2设在相邻的两个钢筋笼3中点;

78.其作用为:抗剪栓钉2增加了结构与混凝土5的接触面积,降低了组合梁中h型钢梁1与混凝土5的滑移,提高承载力,提高了h型钢梁1与混凝土5的共同工作能力。

79.其中,抗剪栓钉2可先焊接于两个钢梁翼缘1-1内侧,再将箍筋组件3-1点焊于上下钢梁翼缘1-1之间,亦或反之;纵筋3-2须晚于前两道工序再连接固定于箍筋组件3-1,其中,绑扎成型钢筋笼3。

80.其中,抗火岩棉板4可先于钢筋笼3的形成及抗剪栓钉2的焊接,提前用工业粘结胶固定于钢梁腹板1-2两侧正中心;亦可在钢筋笼3的绑扎及抗剪栓钉2的焊接后,从h型钢梁两侧插入钢筋笼3,再调整至钢梁腹板1-2两侧正中心,端头固定。

81.具体的,纵筋3-2的直径为d,箍筋组件3-1的直径为d2,d和d2均取6mm-8mm;箍筋组件3-1的高度为h

g1

=h-2t

f-10mm,其中,h为h型钢梁1的高度,tf为钢梁翼缘1-1的厚度,10mm为预留误差;第一矩形箍筋3-11的宽度为其中,b为h型钢梁1的宽度,tw为钢梁腹板1-2的厚度,c为第一矩形箍筋3-11外侧混凝土5的厚度、且c取15-20mm,20mm为第一矩形箍筋3-11与钢梁腹板1-2间混凝土5的厚度;第一矩形箍筋3-11的高度为h

g3

=h

1-10mm≥6d+2d2,其中,h1为钢梁翼缘1-1内侧与抗火岩棉板4间的距离,10mm为第一矩形箍筋3-11与抗火岩棉板4间混凝土的厚度;抗剪栓钉2的长度hs=h

1-15mm,15mm为抗剪栓钉2自由端到抗火岩棉板4间混凝土的厚度,抗剪栓钉2的直径为相邻箍筋组件3-1间的距离和相邻抗剪栓钉2间的距离均为150mm-200mm。

82.其中,钢筋笼3是由箍筋组件3-1和纵筋3-2用钢丝绑扎而成。

83.其中,第一矩形箍筋3-11的高度h

g3

≥6d+2d2,以保证其大于最小配箍率。

84.具体的,h型钢梁1的高宽比为1.5,钢梁翼缘1-1的厚度tf为8mm-10mm,钢梁腹板1-2的厚度tw为10mm-12mm,钢梁翼缘1-1内侧与抗火岩棉板4间的距离h1为钢梁翼缘1-1厚度tf的10倍,两个钢梁翼缘1-1间的距离大于5倍钢梁翼缘1-1内侧与抗火岩棉板4间的距离h1;

抗火岩棉板4的高度为h

k1

=h-2t

f-2h1,抗火岩棉板4的宽度为

85.进一步的,组合梁的力学性能满足以下条件:

86.条件1,组合梁的正弯矩设计值md小于抗弯承载承载力设计值mu;

87.,其中2a

′s≤h1;

88.f

cw

为梁主钢件腹部混凝土抗压强度设计值n/mm2;

89.x为组合截面中和轴至混凝土受压边缘的距离mm;

90.α1为受压区混凝土压应力影响系数,当混凝土强度等级不超过c50时,α取1.0,当混凝土强度等级为c80时,α取0.94,其间按线性内插法确定;

91.fy为钢筋抗拉强度设计值n/mm2;

92.f

′y为钢筋抗压强度设计值n/mm2;

93.fa为梁主钢件抗拉强度设计值n/mm2;

94.f

′a为梁主钢件抗压强度设计值n/mm2;

95.as为受拉钢筋截面面积mm2;

96.a

′s为受压钢筋截面面积mm2;

97.ac为梁主钢件全截面面积mm2;

98.a

ac

为梁主钢件受压区截面面积mm2;

99.as为受拉区钢筋合力点至混凝土受拉边缘的距离mm;

100.a

′s为受压区钢筋合力点至混凝土受压边缘的距离mm;

101.s

at

为受拉区梁主钢件截面对组合截面塑性中和轴的面积矩mm3;

102.s

ac

为受压区梁主钢件截面对组合截面塑性中和轴的面积矩mm3;

103.条件2,组合梁的抗剪承载力设计值v≤hwt

wfv

;

104.hw为钢梁腹板的高度mm;

105.fv为钢材的抗剪承载力n/mm2;

106.条件3,组合梁的局部稳定性及整体稳定性采用换算截面法,换算截面法为或

107.σc为混凝土的应变;

108.σs为钢材的应变;

109.ec为混凝土的弹性模量n/mm2;

110.es为钢材的弹性模量n/mm2;

111.αe为钢材的弹性模量es与混凝土的弹性模量ec之比;

112.ac为混凝土单元的面积mm;

113.a

′s为混凝土截面换算成与之等价的钢截面的面积mm。

114.实施例1

115.本实施例提供了一种型钢部分包裹混凝土组合梁,如图1-图5所示。

116.本实施例的组合梁包括h型钢梁1、抗剪栓钉2、钢筋笼3、抗火岩棉板4和混凝土5。其中,h型钢梁1和部分包裹h型钢梁1的混凝土5,h型钢梁1包括钢梁腹板1-2和垂直设在钢梁腹板1-2两边的两个钢梁翼缘1-1,抗火岩棉板4设在钢梁腹板1-2两侧、且位于两个钢梁翼缘1-1之间,抗火岩棉板4的高度小于两个钢梁翼缘1-1之间的距离,抗火岩棉板4的宽度小于钢梁翼缘1-1宽度与钢梁腹板1-2宽度差的一半。钢筋笼3设在两个钢梁翼缘1-1与抗火岩棉板4间,钢筋笼3的长度与h型钢梁1长度相等,且钢筋笼3被混凝土5包裹;钢筋笼3包括沿h型钢梁1纵向均匀分布的多个箍筋组件3-1,箍筋组件3-1由第一矩形箍筋3-11、第二矩形箍筋3-12和第三箍筋3-13组成;钢筋笼3还包括沿h型钢梁1纵向、且分别设于第一矩形箍筋3-11和第二矩形箍筋3-12内角的八个纵筋3-2。抗剪栓钉2沿h型钢梁1纵向均匀且横向居中设在两个钢梁翼缘1-1内侧,任一个抗剪栓钉2设在相邻的两个钢筋笼3中点。

117.该具体示例组合梁总长为3300mm,根据总梁长和钢结构设计原理,确定截面尺寸h

×b×

tw×

tf为400mm

×

250mm

×

10mm

×

8mm;抗剪栓钉2选取直径d1=14mm,长度hs=60mm,共计46根;箍筋组件3-1选取hrb335型钢材,箍筋直径d2=6mm,h

g1

=384mm,h

g2

=85mm,h

g3

=60mm,共44根;纵筋3-2选取hrb335型钢材,纵筋4直径d=8mm,长度为3300mm,共8根。抗火岩棉板4三个方向尺寸l

×b×

h=3300mm

×

90mm

×

244mm,由于抗火岩棉板4在结构中为受力构件的非承重结构,在受力分析仿真中可不设置,只占空间。混凝土5选取c60型高强混凝土。

118.本实施例的组合梁设置为简支梁,两端受力面采用铰接;本实施例的组合梁采用两点单向对称加载机制,剪跨比λ=3.12,两加载之间的距离为500mm。

119.同时组合梁的力学性能满足以下条件,计算可得:

120.条件1,x=114.7mm,s

at

=909214.7mm3,s

ac

=270289mm3[0121][0122][0123]

条件2,组合梁的抗剪承载力设计值v≤hwt

wfv

=384

×

10

×

180=691.2kn

[0124]

条件3,组合梁的局部稳定性及整体稳定性采用换算截面法;

[0125][0126][0127]

即换算后翼缘厚度变为12.3+8=20.3mm,截面尺寸变为400mm

×

250mm

×

8mm

×

20.3mm,查阅《部分填充钢-混凝土结构技术规程》得,截面尺寸满足要求。

[0128]

图6-图8分别为实施例1组合梁、混凝土和钢筋笼的受力云图,显示了组合梁、混凝土和钢筋笼的受力情况良好。

[0129]

对比例

[0130]

选取长度3300mm,其截面尺寸h

×b×

tw×

tf为400mm

×

250mm

×

10mm

×

8mm的对比h型钢梁试件,其约束、边界条件及加载机制同实施例1的组合梁。

[0131]

如图9为实施例1的组合梁与本对比例h型钢梁试件的荷载-位移曲线图,可以看出,实施例1组合梁的抗弯承载力相较于对比例h型钢梁试件提高了16.67%,表现出良好塑性及延性。

[0132]

以上结合附图详细描述了本公开的优选实施方式,但是,本公开并不限于上述实施方式中的具体细节,在本公开的技术构思范围内,可以对本公开的技术方案进行多种简单变型,这些简单变型均属于本公开的保护范围。

[0133]

另外需要说明的是,在上述具体实施方式中所描述的各个具体技术特征,在不矛盾的情况下,可以通过任何合适的方式进行组合,为了避免不必要的重复,本公开对各种可能的组合方式不再另行说明。

[0134]

此外,本发公开的各种不同的实施方式之间也可以进行任意组合,只要其不违背本公开的思想,其同样应当视为本公开所实用新型的内容。