1.本实用新型涉及过滤机构,特别涉及一种复合循环式净化过滤机构,属于过滤机构技术领域。

背景技术:

2.家用净水机也叫家用净水器、水质净化器,是按对水的使用要求对水质进行深度过滤、净化处理的水处理设备。平时所讲的净水器,一般是指用作家庭使用的小型净化器。其技术核心为滤芯装置中的过滤膜,目前主要技术来源于超滤膜和ro反渗透膜两种。但是现有的净水器中的净化过滤机构基本都是单向的,无论水质过滤的干不干净,都直接排出,供用户使用,且现有的滤芯一旦使用时间过长或者就难以一次性将水过滤干净,从而不得不更换滤芯,因此需要一种复合循环式净化过滤机构来对水进行循环过滤,从而提升水的净化效果提升滤芯的使用寿命。

技术实现要素:

3.本实用新型要解决的技术问题是克服现有技术的缺陷,提供一种复合循环式净化过滤机构。

4.为了解决上述技术问题,本实用新型提供了如下的技术方案:

5.本实用新型一种复合循环式净化过滤机构,包括外壳,所述外壳的内壁顶部固定连接有滤前水箱,所述外壳的内壁底部固定连接有滤后水箱,所述滤前水箱的顶部固定连接有进水管,所述滤前水箱的底部设有滤水结构,所述滤后水箱的内部设有切向机构,所述滤后水箱的底部对称固定连接有中空支脚,其中一个所述中空支脚的一侧固定连接有出水管,另一个所述中空支脚且远离出水管的一侧固定连接有反流管,所述反流管的内部且靠近中空支脚的一端固定连接有单向阀,所述滤前水箱的内壁顶部一端固定连接有液位计,所述滤后水箱的内壁底部固定连接有水质传感器,所述外壳的内壁中部且远离滤水结构的一端固定连接有主控板,所述主控板的顶部固定安装有控制芯片。

6.作为本实用新型的一种优选方案,所述滤水结构包括pp棉滤芯、活性炭滤芯、反渗透滤芯、第一安装板、增压泵,所述外壳的内壁且位于滤前水箱的下方固定连接有pp棉滤芯,所述滤前水箱通过短管与pp棉滤芯相连通,所述外壳的内壁且位于pp棉滤芯的下方固定连接有活性炭滤芯,所述pp棉滤芯通过短管与活性炭滤芯相连通,所述外壳的内壁且位于活性炭滤芯的下方固定连接有反渗透滤芯,所述外壳的内壁且位于反渗透滤芯的一侧固定连接有第一安装板,所述第一安装板的顶部固定连接有增压泵,所述活性炭滤芯通过短管与增压泵的输入端相连通,所述增压泵的输出端通过短管与反渗透滤芯的一端相连通。

7.作为本实用新型的一种优选方案,所述切向机构包括第二安装板、电磁铁、滑杆、铁块、推力弹簧、连接杆、第一堵块、第二堵块,所述外壳的内壁且位于滤后水箱的一侧固定连接有第二安装板,所述第二安装板的顶部固定连接有电磁铁,所述电磁铁远离第二安装板的一侧固定连接有滑杆,所述滑杆的外侧滑动连接有铁块,所述滑杆的外侧且位于电磁

铁和铁块之间套设有推力弹簧,所述铁块远离电磁铁的一侧对称固定连接有连接杆,所述连接杆远离铁块的一端延伸至滤后水箱的内部且固定连接有第一堵块,两个所述连接杆的外侧且远离第一堵块的一端固定连接有第二堵块。

8.作为本实用新型的一种优选方案,所述反流管为c字型结构,且所述反流管远离中空支脚的一端延伸至滤前水箱的顶部且与滤前水箱固定连接,所述滤后水箱通过反流管与滤前水箱相连通。

9.作为本实用新型的一种优选方案,所述第二安装板为l型结构。

10.作为本实用新型的一种优选方案,所述第一堵块和第二堵块之间的距离略大于两个中空支脚之间的距离,且所述第一堵块和第二堵块的尺寸与滤后水箱的内壁尺寸相匹配。

11.作为本实用新型的一种优选方案,所述液位计、水质传感器、增压泵、电磁铁均与控制芯片电性连接。

12.本实用新型所达到的有益效果是:本实用新型结构紧凑,实用性强,通过滤水结构便于更好的对水进行过滤,通过增压泵可以增加水压,从而提高水通过反渗透滤芯的速度,进而提高整体设备的净水效率,通过设置切向机构以及和水质传感器相配合便于更好的对水质进行检测,将过滤后合格的水排出,而不合格的水通过反流管输送至滤前水箱中对其进行重新过滤,提升了设备的净水效果,并提升了滤芯的使用寿命。

附图说明

13.附图用来提供对本实用新型的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本实用新型的实施例一起用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的限制。在附图中:

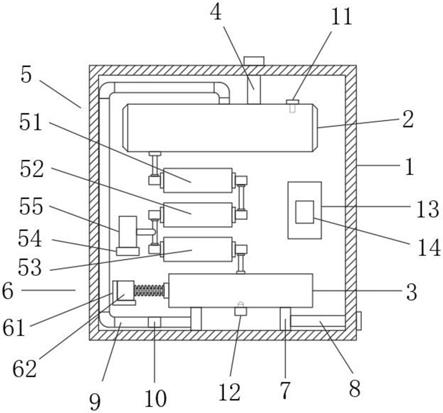

14.图1是本实用新型的内部结构示意图;

15.图2是本实用新型切向机构出水时的结构示意图;

16.图3是本实用新型切向机构返流时的结构示意图。

17.图中:1、外壳;2、滤前水箱;3、滤后水箱;4、进水管;5、滤水结构;51、pp棉滤芯;52、活性炭滤芯;53、反渗透滤芯;54、第一安装板;55、增压泵;6、切向机构;61、第二安装板;62、电磁铁;63、滑杆;64、铁块;65、推力弹簧;66、连接杆;67、第一堵块;68、第二堵块;7、中空支脚;8、出水管;9、反流管;10、单向阀;11、液位计;12、水质传感器;13、主控板;14、控制芯片。

具体实施方式

18.以下结合附图对本实用新型的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

实施例

19.如图1-3所示,本实用新型提供一种复合循环式净化过滤机构,包括外壳1,外壳1的内壁顶部固定连接有滤前水箱2,外壳1的内壁底部固定连接有滤后水箱3,滤前水箱2的顶部固定连接有进水管4,滤前水箱2的底部设有滤水结构5,滤后水箱3的内部设有切向机构6,滤后水箱3的底部对称固定连接有中空支脚7,其中一个中空支脚7的一侧固定连接有出水管8,另一个中空支脚7且远离出水管8的一侧固定连接有反流管9,反流管9的内部且靠

近中空支脚7的一端固定连接有单向阀10,滤前水箱2的内壁顶部一端固定连接有液位计11,滤后水箱3的内壁底部固定连接有水质传感器12,外壳1的内壁中部且远离滤水结构5的一端固定连接有主控板13,主控板13的顶部固定安装有控制芯片14。

20.进一步的,滤水结构5包括pp棉滤芯51、活性炭滤芯52、反渗透滤芯53、第一安装板54、增压泵55,外壳1的内壁且位于滤前水箱2的下方固定连接有pp棉滤芯51,滤前水箱2通过短管与pp棉滤芯51相连通,外壳1的内壁且位于pp棉滤芯51的下方固定连接有活性炭滤芯52,pp棉滤芯51通过短管与活性炭滤芯52相连通,外壳1的内壁且位于活性炭滤芯52的下方固定连接有反渗透滤芯53,外壳1的内壁且位于反渗透滤芯53的一侧固定连接有第一安装板54,第一安装板54的顶部固定连接有增压泵55,活性炭滤芯52通过短管与增压泵55的输入端相连通,增压泵55的输出端通过短管与反渗透滤芯53的一端相连通,便于更好的对水进行过滤,通过增压泵55可以增加水压,从而提高水通过反渗透滤芯53的速度,进而提高整体设备的净水效率。

21.进一步的,切向机构6包括第二安装板61、电磁铁62、滑杆63、铁块64、推力弹簧65、连接杆66、第一堵块67、第二堵块68,外壳1的内壁且位于滤后水箱3的一侧固定连接有第二安装板61,第二安装板61的顶部固定连接有电磁铁62,电磁铁62远离第二安装板61的一侧固定连接有滑杆63,滑杆63的外侧滑动连接有铁块64,滑杆63的外侧且位于电磁铁62和铁块64之间套设有推力弹簧65,铁块64远离电磁铁62的一侧对称固定连接有连接杆66,连接杆66远离铁块64的一端延伸至滤后水箱3的内部且固定连接有第一堵块67,两个连接杆66的外侧且远离第一堵块67的一端固定连接有第二堵块68,通过设置切向机构6以及和水质传感器12相配合便于更好的对水质进行检测,将过滤后合格的水排出,而不合格的水通过反流管9输送至滤前水箱2中对其进行重新过滤。

22.进一步的,反流管9为c字型结构,且反流管9远离中空支脚7的一端延伸至滤前水箱2的顶部且与滤前水箱2固定连接,滤后水箱3通过反流管9与滤前水箱2相连通,便于更好的将水质不合格的水进行返流重新过滤。

23.进一步的,第二安装板61为l型结构,便于更好的对电磁铁62进行固定。

24.进一步的,第一堵块67和第二堵块68之间的距离略大于两个中空支脚7之间的距离,且第一堵块67和第二堵块68的尺寸与滤后水箱3的内壁尺寸相匹配,便于更好的进行堵孔操作,使滤后水箱3底部的出水管8和反流管9最多只能同时有一个开启。

25.进一步的,液位计11、水质传感器12、增压泵55、电磁铁62均与控制芯片14电性连接,便于更好的对设备进行控制。

26.具体的,进水管4的外侧设有电磁阀,且其电磁阀以及液位计11、水质传感器12、增压泵55、电磁铁62和控制芯片14均通过导线与外部电源电性连接,其中水质传感器12是cod水质浊度数字传感器,型号为cod-210,在使用时,首先将设备移动至指定位置,然后将设备通电,将外部水源于进水管4连接,接通水源后,水流至滤前水箱2内,然后流至pp棉滤芯51内,水经过pp棉滤芯51后流至活性炭滤芯52中,从活性炭滤芯52流出后经过增压泵55加压后流至反渗透滤芯53中,并流出至滤后水箱3中,水流至滤后水箱3后,从出水管8流出,当水质传感器12检测到水质不够清澈时,则电磁铁62开启,将铁块64向左侧吸引,通过连接杆66拉动第一堵块67和第二堵块68向左移动,如图3所示,第一堵块67堵住通向出水管8的通孔,水从滤后水箱3底部左侧通孔流向反流管9内,通过滤水结构5中增压泵55施压的压力水一

直返流至滤前水箱2中,然后循环重新过滤,直到水质合格为止。

27.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。