1.本实用新型涉及废水处理设备技术领域,具体涉及一种高效的复合型臭氧反应装置。

背景技术:

2.臭氧具有极强的氧化性和杀菌性能,是自然界最强的氧化剂之一,在水中氧化还原电位仅次于氟而居第二位。臭氧具有的强氧化性是因为臭氧分子中氧原子具有强亲电子或亲质子性;臭氧分解后产生新生态氧原子,在水中可形成具有强氧化作用基团——羟基自由基。同时,臭氧在消毒氧化的过程中,多余的氧原子在30min后又结合成为分子氧,所以臭氧是高效的无二次污染的氧化剂。其特点如下:

①

可用作选择氧化、主产品得率高;

②

氧化温度低,常压下氧化能力也较强,且对敏感物质的氧化有利;

③

反应速度快,可定量氧化;

④

使用与制造方便。臭氧的应用按其作用分类,可分为:杀菌、脱色、脱臭、脱味及氧化分解。按其应用领域分,主要应用在以下领域:水处理;食品加工、存储、保鲜;家用电器;医疗卫生;化学氧化。臭氧在水处理领域的应用,主要起到两个作用,一是臭氧高级氧化作用,这部分主要是为了降低大分子难降解有机污染物;第二是用于污水、净水处理中的消毒杀菌等作用。

3.但臭氧是一种气体,只有把臭氧溶解到水中,使水中含有一定浓度的臭氧,并维持一定的反应时间,才能达到良好的反应处理效果。臭氧行业推荐的ct值为1.6,c为臭氧水溶液浓度(mg/l),t为反应时间(min),最经济的运行为臭氧水溶浓度为0.4mg/l,反应时间4min。而要想使水达到一定的臭氧浓度,除保证臭氧发生器有足够的臭氧产量和浓度,还需要保证气液混合效率。臭氧与水混合的方式常用的一般有鼓泡法、射流法、混合泵法等几种;1、鼓泡法是把臭氧发生器所产生的臭氧气体通过管道通入到氧化塔或氧化池的底部,经微孔鼓泡器散发出微气泡,气泡在上升的过程中把臭氧溶于水。采用鼓泡法混合臭氧的效率一般为20%-30%。2、射流法是在射流器内的气腔在高速水流作用下形成负压,吸进臭氧气体,高速水流再把臭氧气体粉碎,形成微气泡而与水充分接触混合。采用射流法混合臭氧的效率一般为25%-40%。3、混合泵一般为涡流式,在泵内形成负压,吸气口吸入气体(或液体),并通过多个叶轮的搅拌可以进行气-液、液-液混合。采用混合泵溶解臭氧的效率一般为40%-60%。由此可见臭氧与水常用的混合方式效率偏低,造成臭氧的浪费以及能耗成本偏高。

技术实现要素:

4.针对现有技术的不足,本实用新型提出了一种高效的复合型臭氧反应装置,通过设置管道混合器、栅型穿孔管、折流板和正压反应环境,将溶气泵管路系统相对独立分开等措施;稳定保证臭氧与水的混合效率在70%以上;并达到减少臭氧尾气,节省能耗的效果。

5.为实现上述技术方案,本实用新型提供了一种高效的复合型臭氧反应装置,包括:管道混合器、带压通气管、多级折流反应池、出水槽、栅型穿孔管、溶气泵和溶气罐,其中多

级折流反应池内通过多个折流板分隔成多个独立的且相连通的反应室,管道混合器通过栅型穿孔管连接至第一个反应室的底部,出水槽的底部与最后一个反应室的底部连通,出水槽的顶部与最后一个反应室的顶部之间通过带压通气管连通,出水槽的底部出水口与溶气泵的进水口之间通过管道连接,溶气泵的进气口与臭氧管道连接,溶气泵的出水口与溶气罐的进水口之间通过管道连接,溶气罐的出水口通过管道连接至管道混合器的进水口。

6.在上述技术方案中,实际工作时,首先原水连续或间歇按设计流量协同溶气泵打过来的高浓度臭氧水经过管道混合器和栅型穿孔管进入到多级折流反应池的第一个反应室的底部,然后水流按上下折流的方式依次流经其它的反应室直到出水槽,最后经出水管自流进入下一处理单元。氧发生器主设备在溶气泵系统运行稳定后再启动,臭氧气体溶于水的流程主要如下:臭氧气体进入溶气泵与泵内液体进行混合反应,然后臭氧水依次通过溶气罐在管道混合器与进水进行混合反应,最后通过多级折流反应池的第一个反应室底部的栅型穿孔管而释放。通过增设了管道混合器,设置了栅型穿孔管,将反应室设置成多格折流形式;通过增加紊流条件,延长水流路线,增加气水接触机会与时间等都有助于提高臭氧与水的混合效率。通过将反应装置设置为相对密闭的正压环境,减少臭氧尾气的外排、提高臭氧尾气的利用率。通过将溶气泵管路系统相对独立分开;可将反应装置里面的水制成高浓度臭氧水后再与原进水进行混合、反应以及释放。既能保证臭氧气源与水混合系统的稳定性,又提高了臭氧与水的混合效率。

7.优选的,出水槽的底部出水口与溶气泵的进水口连接的管道上安装有泵前截止阀和泵前真空表,用于控制溶气泵的进水流量及压力。

8.优选的,溶气泵的进气口处安装有气体流量计,用于控制臭氧的进气量。

9.优选的,溶气罐出水口与管道混合器进水口连接的管道上安装有压力表、单向阀和泵后截止阀,压力表用于监测溶气罐出水的压力,单向阀用于防止臭氧水的倒流。

10.优选的,所述溶气罐上安装有自动排气阀,用于控制溶气罐内的压力。

11.优选的,带压通气管的出口处安装有不锈钢球阀,通过正压通气管及不锈钢球阀(可设置成压力自动开关),减少臭氧尾气的外排、提高臭氧尾气的利用率。

12.优选的,多级折流反应池上安装有多个检查口,方便对多级折流反应池的检修。

13.本实用新型提供的一种高效的复合型臭氧反应装置的有益效果在于:

14.1)本高效的复合型臭氧反应装置结构简单,通过增设了管道混合器,设置了栅型穿孔管,将反应室设置成多格折流形式;通过增加紊流条件,延长水流路线,增加气水接触机会与时间等都有助于提高臭氧与水的混合效率。

15.2)本高效的复合型臭氧反应装置通过将反应装置设置为相对密闭的正压环境,减少臭氧尾气的外排、提高臭氧尾气的利用率。

16.3)本高效的复合型臭氧反应装置通过将溶气泵管路系统相对独立分开;可将反应装置里面的水制成高浓度臭氧水后再与原进水进行混合、反应以及释放。既能保证臭氧气源与水混合系统的稳定性,又提高了臭氧与水的混合效率。

附图说明

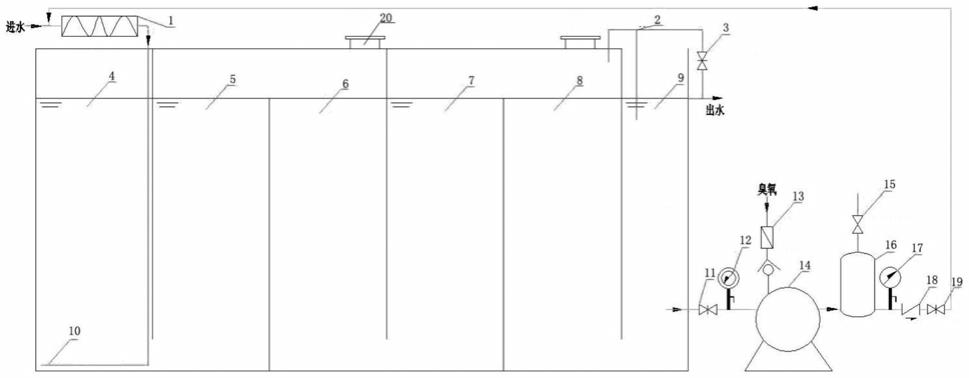

17.图1为本实用新型的结构连接示意图。

18.图中:1、管道混合器;2、带压通气管;3、不锈钢球阀;4、一号反应室;5、二号反应

室;6、三号反应室;7、四号反应室;8、五号反应室;9、出水槽;10、栅型穿孔管;11、泵前截止阀;12、泵前真空表;13、气体流量计;14、溶气泵;15、自动排气阀;16、溶气罐;17、压力表;18、单向阀;19、泵后截止阀;20、检查口。

具体实施方式

19.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。本领域普通人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,均属于本实用新型的保护范围。

20.实施例:一种高效的复合型臭氧反应装置。

21.参照图1所示,一种高效的复合型臭氧反应装置,包括:管道混合器1、带压通气管2、多级折流反应池、出水槽9、栅型穿孔管10、溶气泵14和溶气罐16,其中多级折流反应池内通过四块折流板分隔成五个独立的且相连通的反应室,分别为依次连通的一号反应室4、二号反应室5、三号反应室6、四号反应室7和五号反应室8,多级折流反应池上安装有多个检查口20,方便对多级折流反应池的检修,管道混合器1通过栅型穿孔管10连接至一号反应室4的底部,出水槽9的底部与五号反应室8的底部连通,出水槽9的顶部与五号反应室8的顶部之间通过带压通气管2连通,带压通气管2的出口处安装有不锈钢球阀3,通过正压通气管2及不锈钢球阀3(可设置成压力自动开关),减少臭氧尾气的外排、提高臭氧尾气的利用率,出水槽9的底部出水口与溶气泵14的进水口之间通过管道连接,出水槽9的底部出水口与溶气泵14的进水口连接的管道上安装有泵前截止阀11和泵前真空表12,用于控制溶气泵14的进水流量及压力,溶气泵14的进气口与臭氧管道连接,溶气泵14的进气口处安装有气体流量计13,用于控制臭氧的进气量,溶气泵14的出水口与溶气罐16的进水口之间通过管道连接,溶气罐16的出水口通过管道连接至管道混合器1的进水口,溶气罐16出水口与管道混合器1进水口连接的管道上安装有压力表17、单向阀18和泵后截止阀18,压力表17用于监测溶气罐16出水的压力,单向阀18用于防止臭氧水的倒流,溶气罐16上安装有自动排气阀15,用于控制溶气罐16内的压力。

22.本实施例中,实际工作时,首先原水连续或间歇按设计流量协同溶气泵14打过来的高浓度臭氧水经过管道混合器1和栅型穿孔管10进入到多级折流反应池的一号反应室4的底部,然后水流按上下折流的方式依次流经二号反应室5、三号反应室6、四号反应室7、五号反应室8到出水槽9;最后经出水槽9出水管自流进入下一处理单元。氧发生器主设备在溶气泵14系统运行稳定后再启动,臭氧气体溶于水的流程主要如下:臭氧气体进入溶气泵14与泵内液体进行混合反应,然后臭氧水依次通过溶气罐16在管道混合器1与进水进行混合反应,最后通过多级折流反应池的一号反应室4底部的栅型穿孔管10而释放。

23.本高效的复合型臭氧反应装置结构简单,通过增设了管道混合器1,设置了栅型穿孔管10,将反应室设置成多格折流形式;通过增加紊流条件,延长水流路线,增加气水接触机会与时间等都有助于提高臭氧与水的混合效率。通过将反应装置设置为相对密闭的正压环境,并通过正压通气管2及不锈钢球阀3(可设置成压力自动开关),减少臭氧尾气的外排、提高臭氧尾气的利用率。通过将溶气泵14管路系统相对独立分开;可将反应装置里面的水制成高浓度臭氧水后再与原进水进行混合、反应以及释放。既能保证臭氧气源与水混合系

统的稳定性,又提高了臭氧与水的混合效率。

24.以上所述为本实用新型的较佳实施例而已,但本实用新型不应局限于该实施例和附图所公开的内容,所以凡是不脱离本实用新型所公开的精神下完成的等效或修改,都落入本实用新型保护的范围。