1.本发明涉及防护材料领域,具体而言,涉及一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法。

背景技术:

2.在防护材料领域,抗菌膜,负离子健康膜等功能防护性材料已经成为现代社会人们不可或缺的基础性材料之一,而目前市场上现有技术中的各种防护膜,虽然在一定环境下对完整细胞结构的细菌具有抑菌和杀菌效果,但是,仍存在抗菌效果差、抗菌时效短、仅对单一菌种有效和对病毒无抵抗效果等问题。具体地比如,现有技术采用二氧化钛粉料,复合聚氨酯丙烯酸树脂和氨基树脂,经精密涂布生产,形成抗菌类保护膜产品,此结构单一,本身不具备抗菌及抗病毒功能,仅有轻微释放负离子、净化空气作用;又比如,现有技术中采用氧化锌为抗菌剂,颗粒直径为50-150微米,此类颗粒直径较大,易产生凹凸坑/点等缺点,存在涂层表观厚度较厚、易脱落,抗菌效果差等问题。

技术实现要素:

3.本发明的目的在于提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法,用于解决目前现有技术中抗菌涂层结构单一、抗菌效果差、抗菌效果时间短以及无抗病毒效果等问题,旨在推进涂层行业的升级换代。

4.本发明解决其技术问题是采用以下技术方案来实现。

5.本发明提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,所述涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;所述抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮。

6.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述纳米三氧化钼、所述纳米氧化银、所述聚氨酯-丙烯酸、所述乙酸乙酯、所述甲苯以及所述丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.1:1.0-25.0:30.0-80.0:10.0-50.0:0.0-50.0:10.0-60.0。

7.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮。

8.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述纳米氧化锌、所述4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、所述聚氨酯-丙烯酸、所述氨基树脂、所述光引发剂以及所述丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.04-0.15:3.0-12.0:25.0-37.5:3.0-10.0:0.01-0.4:30.0-70.0。

9.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂。

10.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述聚氨酯-丙烯酸和所述光引发剂按重量份计,对应组分配比为:10.0-70:0.1-10.0。

11.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述基材层、所述硬化树脂层、所述抗菌层

和所述抗病毒层的厚度分别为5.0-200.0微米、1.0-5.0微米、0.2-1.5微米和0.1-2.0微米。

12.本发明还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化;其中,所述抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成。

13.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;所述硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

14.进一步地,在本发明较佳实施例当中,所述混合过程中,搅拌时长为5-60min,转速为50-600rpm;所述抗病毒涂层液中,所述纳米三氧化钼、所述纳米氧化银、所述聚氨酯-丙烯酸、所述乙酸乙酯、所述甲苯以及所述丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.1:1.0-25.0:30.0-80.0:10.0-50.0:0.0-50.0:10.0-60.0;所述抗菌涂层液中,所述纳米氧化锌、所述4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、所述聚氨酯-丙烯酸、所述氨基树脂、所述光引发剂以及所述丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.04-0.15:3.0-12.0:25.0-37.5:3.0-10.0:0.01-0.4:30.0-70.0;所述硬化树脂层液中,所述聚氨酯-丙烯酸和所述光引发剂按重量份计,对应组分配比为:10.0-70:0.1-10.0。

15.本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法的有益效果是:通过在基材层上依次涂布设置硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层,使得涂层同时具备抗菌和抗病毒的效果;通过控制硬化树脂层、抗菌层以及抗病毒层它们各自涂层中组分的组成和比例,使得本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层具备抗菌效果佳、抗菌时间长、抗菌菌种适用范围广的优点;另外,本涂层在厚度薄的基础上,还具备制备工艺简单、成型效果稳定等优点,故其具备重要的工业量产推广应用价值。

附图说明

16.为了更清楚地说明本发明实施例的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本发明的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

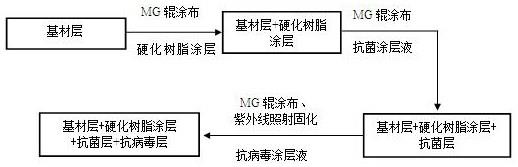

17.图1为本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层结构示意图;图2为本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法流程示意图。

具体实施方式

18.为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。实施例中未注明具体条件者,按照常规条件或制造商建议的条件进行。所用试剂或仪器未注明生产厂商者,均为可以通过市售购买获得的常规产品。

19.下面对本发明实施例的具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法进行具体说

明。

20.本发明实施例提供的一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法,其能够解决目前现有技术中抗菌涂层结构单一、抗菌效果差、抗菌效果时间短以及无抗病毒效果等问题,具体地:请参照图1,本发明实施例提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,该涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;其中,抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮。需要说明的是,在乙酸乙酯和醋酸乙酯中,优选地选择乙酸乙酯。

21.进一步地,在本发明最佳实施例中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.1:1.0-25.0:30.0-80.0:10.0-50.0:0.0-50.0:10.0-60.0。优选地,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮的配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0。

22.进一步地,在本发明最佳实施例中,抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮。需要说明的是,在本发明最佳实施例中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.04-0.15:3.0-12.0:25.0-37.5:3.0-10.0:0.01-0.4:30.0-70.0。优选地,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的配比关系为:0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0。

23.进一步地,在本发明最佳实施例中,硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂。需要说明的是,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂按重量份计,对应组分配比为:10.0-70:0.1-10.0。优选地,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的配比为10.0:0.1。

24.进一步地,在本发明较佳实施例当中,基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层的厚度分别为5.0-200.0微米、1.0-5.0微米、0.2-1.5微米和0.1-2.0微米。需要说明的是,通过限制不同层的厚度大小,一方面保持整体涂层的厚度薄的特点,另外一方面,不同层的厚度较为相近可降低层与层之间的应力集中,使其界面应力更加均匀,保证涂层整体的力学性能和长时间保持抗菌和抗病毒的功能效果。

25.需要强调的是,本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层,通过在基材层上依次涂布设置硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层,并限制其厚度,使得涂层在薄的基础上同时具备抗菌和抗病毒的功能效果;通过控制硬化树脂层、抗菌层以及抗病毒层它们各自涂层中组分的组成和比例,使得本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层具备抗菌效果佳、抗菌时间长、抗菌菌种适用范围广的优点。

26.本发明实施例还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,请结合参照图1和图2,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化。需要说明的是,抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成。还需要说明的是,抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

27.需要强调的是,抗病毒涂层液中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.1:1.0-25.0:30.0-80.0:10.0-50.0:0.0-50.0:10.0-60.0。优选地,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮的配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0。

28.进一步地,抗菌涂层液中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮按重量份计,对应组分配比为:0.04-0.15:3.0-12.0:25.0-37.5:3.0-10.0:0.01-0.4:30.0-70.0;优选地,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的配比关系为:0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0。

29.进一步地,硬化树脂层液中,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂按重量份计,对应组分配比为:10.0-70:0.1-10.0。优选地,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的配比为10.0:0.1。

30.进一步具体优选地,混合过程中,搅拌时长为5-60min,转速为50-600rpm。需要说明的是,通过限制混合过程中的搅拌时间和转速大小,使其各自涂层液中的各个组分混合更加均匀,保证最终涂层的整体抗菌抗病毒效果。

31.以下结合实施例对本发明的特征和性能作进一步的详细描述。

32.实施例1本实施例提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,该涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;其中,抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0。

33.进一步地,抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮,且各组分配比关系为0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0。

34.进一步地,硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂且其对应配比为10.0:0.1。

35.进一步地,基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层的厚度分别为5.0微米、1.0微米、0.2微米和0.5微米。

36.本实施例还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化。需要说明的是,抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成;抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

37.需要强调的是,抗病毒涂层液中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮重量配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0;抗菌涂层液中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的重量配比为0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0;硬化树脂层液中,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的重量配比为10.0:0.1。另外,还需要说明的是看,上述每种涂层液的各种化学物质混合过程

中,搅拌时长为60min,搅拌转速为600rpm。

38.实施例2本实施例提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,该涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;其中,抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、醋酸乙酯、甲苯以及丁酮,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、醋酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0。

39.进一步地,抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮,且各组分配比关系为0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0。

40.进一步地,硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂且其对应配比为10.0:0.1。

41.进一步地,基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层的厚度分别为5.0微米、1.0微米、0.2微米和0.5微米。

42.本实施例还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化。需要说明的是,抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、醋酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成;抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

43.需要强调的是,抗病毒涂层液中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、醋酸乙酯、甲苯以及丁酮重量配比为0.1:1.0:30.0:10.0:1.0:10.0;抗菌涂层液中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的重量配比为0.04:3.0:25.0:3.0:0.01:30.0;硬化树脂层液中,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的重量配比为10.0:0.1。另外,还需要说明的是看,上述每种涂层液的各种化学物质混合过程中,搅拌时长为60min,搅拌转速为600rpm。

44.实施例3本实施例提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,该涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;其中,抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为0.1:25.0:80.0:50.0:50.0:60.0。

45.进一步地,抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮,且各组分配比关系为0.15:12.0:37.5:10.0:0.4:70.0。

46.进一步地,硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂且其对应配比为70.0:10.0。

47.进一步地,基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层的厚度分别为200.0微米、5.0微米、1.5微米和2.0微米。

48.本实施例还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化。需要说明的是,抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成;抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

49.需要强调的是,抗病毒涂层液中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮重量配比为0.1:25.0:80.0:50.0:50.0:60.0;抗菌涂层液中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的重量配比为0.15:12.0:37.5:10.0:0.4:70.0;硬化树脂层液中,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的重量配比为70.0:10.0。另外,还需要说明的是看,上述每种涂层液的各种化学物质混合过程中,搅拌时长为60min,搅拌转速为600rpm。

50.实施例4本实施例提供一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层,该涂层沿厚度方向依次包括基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层;其中,抗病毒层的材料组成包括纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮按重量份计,对应组分配比为0.1:13.0:55.0:30.0:25.0:35.0。

51.进一步地,抗菌层的材料组成包括纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮,且各组分配比关系为0.10:8.0:31.5:7.0:0.25:50.0。

52.进一步地,硬化树脂层的材料组成包括聚氨酯-丙烯酸和光引发剂且其对应配比为40.0:6.0。

53.进一步地,基材层、硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层的厚度分别为105.0微米、3.0微米、0.9微米和1.5微米。

54.本实施例还提出一种具有抗菌和抗病毒效果的涂层制备方法,其包括以下步骤:在基材层上采用mg辊涂布的方式依次涂布硬化树脂层液、抗菌涂层液和抗病毒涂层液后,再采用紫外线照射进行固化。需要说明的是,抗病毒层液是由纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯/醋酸乙酯、甲苯以及丁酮混合而成;抗菌涂层液是由纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮混合而成;硬化树脂层液是由聚氨酯-丙烯酸和光引发剂混合而成。

55.需要强调的是,抗病毒涂层液中,纳米三氧化钼、纳米氧化银、聚氨酯-丙烯酸、乙酸乙酯、甲苯以及丁酮重量配比为0.1:13.0:55.0:30.0:25.0:35.0;抗菌涂层液中,纳米氧化锌、4,5-二氯-2-正辛基-3-异噻唑啉酮、聚氨酯-丙烯酸、氨基树脂、光引发剂以及丁酮的重量配比为0.10:8.0:31.5:7.0:0.25:50.0;硬化树脂层液中,聚氨酯-丙烯酸和光引发剂的重量配比为40.0:6.0。另外,还需要说明的是看,上述每种涂层液的各种化学物质混合过程中,搅拌时长为40min,搅拌转速为300rpm。

56.试验例为了对本发明实施例中得到的具有抗菌和抗病毒效果的涂层进行技术效果的验

证和佐证,本发明试验例采用实施例1作为试验例的样品进行分析测试和表征,具体如下:1、抗菌性能效果方面的表征。依据gb/t 31402-2015《塑料塑料表面抗菌性能试验方法》标准,采用大肠杆菌和金黄色葡萄球菌对保护膜涂层进行测试,如下表1:表1对本发明试验例中样品的抗菌性能效果表征数据结果说明:对大肠杆菌和金黄色葡萄球菌抗菌率为99.9%.2、抗病毒性能效果方面的表征。依据iso 21702-2019 《塑料和其他非多孔表面抗病毒活性的测定》标准,采用甲型流感病毒h1n1毒株对保护膜涂层进行测试:试验器材:毒株:甲型流感病毒h1n1;细胞:mdck细胞试验条件:环境温度:(23-25)℃;环境湿度:(63-69)%rh;作用时间:120min试验结果如表2:表2对本发明试验例中样品的抗病毒性能效果表征数据结果说明:对甲型流感病毒h1n1的抗病毒率≥98.0%。

57.综上所述,本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层及其制备方法,通过在基材层上依次涂布设置硬化树脂层、抗菌层和抗病毒层,使得涂层同时具备抗菌和抗病毒的效果;通过控制硬化树脂层、抗菌层以及抗病毒层它们各自涂层中组分的组成和比例,使得本发明实施例提供的具有抗菌和抗病毒效果的涂层具备抗菌效果佳、抗菌时间长、抗菌菌种适用范围广的优点;另外,本发明实施例提供的涂层在厚度薄的基础上,还具备制备工艺简单、成型效果稳定等优点,故其具备重要的工业量产推广应用价值。

58.以上所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。本发明的实施例的详细描述并非旨在限制要求保护的本发明的范围,而是仅仅表示本发明的选定实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。