1.本发明属于飞行器设计技术领域,具体涉及基于气流引射效应产生升力、推力的翼面及飞行器。

背景技术:

2.具有垂直起降能力的飞行器具有广阔的应用前景,目前实现垂直起降的飞行器有直升机、倾转旋翼和垂直起降型固定翼飞行器等。直升机和倾转旋翼都属于旋翼类飞行器,使用了具有较多、较重旋转动部件的较大直径的旋翼,实现垂直起降不会消耗太高功率,但具有较复杂的动力学问题,具有较大的振动。垂直起降类固定翼飞行器,其代表为“鹞”式战斗机和f35b战斗机,使用喷气式发动机或升力风扇的升力来克服重力,实现垂直起降消耗太高的功率,不适合长时间悬停或低速飞行。

技术实现要素:

3.本发明提供的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面及飞行器,使用气流引射效应,将小流量的高速气流转换为大流量的低速气流,从而消耗较低的功率来产生足够克服重力的升力,以实现飞行器的垂直起降或短距离起降。飞行器升空起飞后,还可以利用气流引射效应产生推力,以实现飞行器的前飞等。

4.基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,包括:蒙皮、骨架、气管;

5.所述骨架设置在蒙皮内以支撑蒙皮外形;

6.翼面后缘处蒙皮开有狭长气缝或n个气孔;

7.所述气管设置在蒙皮内且沿展向从翼根延伸至翼尖;所述气管还与所述狭长气缝或多个气孔连通;

8.所述气管翼根端连接高压气体;进入气管的高压气体从所述狭长气缝或多个气孔喷射以产生升力和/或推力。

9.进一步,所述狭长气缝为等宽度缝隙,从翼根贯穿至翼尖,缝隙宽度为机翼厚度1%~50%。

10.进一步,所述狭长气缝为不等宽度缝隙,从翼根贯穿至翼尖;缝隙宽度最大值为机翼厚度50%;缝隙宽度最小值为机翼厚度1%。

11.进一步,所述不等宽度缝隙截面为连续的波浪形、椭圆形、圆形、六边形等。

12.进一步,所述所述气孔直径为:机翼厚度1%~50%;n不小于20。

13.进一步,所述等宽度缝隙边缘设有波浪形切口。

14.进一步,所述机翼翼型弦长变化从机翼根部到翼尖最大弦长变化相对最大弦长的1%~30%。

15.基于气流引射效应产生升力、推力的飞行器,其特征在于:所述飞行器上对称设有多个所述的翼面;且所述翼面可绕展向转动。

16.有益效果:

17.本发明的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面及飞行器使用气流引射效应,将小流量的高速气流转换为大流量的低速气流,从而消耗较低的功率来产生足够克服重力的升力,以实现飞行器的垂直起降或短距离起降。飞行器升空起飞后,还可以利用气流引射效应产生推力,以实现飞行器的前飞等。

附图说明

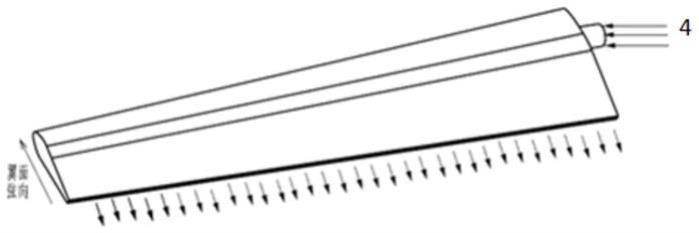

18.图1为等宽度缝隙翼面示意图;

19.图2为波浪形缝隙翼面示意图;

20.图3为n个气孔翼面示意图;

21.图4为波浪形切口翼面示意图;

22.图5为飞行器垂直升降示意图;

23.图6为飞行器水平飞行示意图;

24.1-翼面;2-机身;3-垂直安定面/方向舵;4-压气机或高压储气罐。

具体实施方式

25.本发明提出了基于气流引射效应产生升力、推力的翼面及飞行器。基于引射效应产生升力、推力的翼面内部有中空结构,来自压气机或高压储气罐4的压缩空气可以在翼面1内部的中空结构中流动,压缩空气流动至翼面后缘的缝隙高速喷射出去,产生引射效应带动缝隙附近的空气流动,从而实现将小流量的高速气流转换为大流量的低速气流,产生较大的升力、推力。使用基于气流引射效应产生升力、推力的翼面的飞行器具有两个或两个以上翼面1,垂直起飞、垂直着陆或短距起降状态翼面1倾转为弦向处于约竖直方向,升空以后随着飞行器前飞速度增加翼面逐渐转为约弦向水平状态。

26.翼面1内部有中空结构,来自压气机或高压储气罐4的压缩空气可以在翼面1内部的中空结构流动,压缩空气流动至翼面后缘的缝隙高速喷射出去。

27.翼面后缘的缝隙高速喷射出去的小流量高速气流由于引射效应带动缝隙附近的空气流动,从而实现将小流量的高速气流转换为大流量的低速气流。

28.使用基于气流隐身效应产生升力、推力的翼面的飞行器具有两个或两个以上翼面1,翼面1可倾斜,以适应垂直起飞、垂直着陆、短距起降或前飞等不同飞行状态。

29.如图1所示,图中以实心箭头表示空气流动,来自压气机或高压储气罐4的压缩空气流入翼面1的中空结构中,然后从翼面1的后缘缝隙流出。以实心箭头的数量代表空气流量,流入翼面1的小流量高速气流,在翼面1的后缘缝隙流出时,由于气流的引射效应,带动了后缘缝隙附近的空气,从而产生了大流量低速气流。忽略气流的引射效应带来的能量损失,将小流量高速气流转换为大流量低速气流产生的升力、推力远大于小流量高速气流无引射效应直接喷射带来的升力、推力。

30.如图2、图3和图4所示,为了增强翼面后缘缝隙产生的引射效应,翼面后缘缝隙可以从简单的直线构成的缝隙改进成如图2所示的波浪状缝隙,或如图3所示的小管状缝隙,或如图4所示的带边缘波浪状切口的缝隙。以上增强翼面后缘缝隙产生的引射效应的缝隙构型仅为举例,实现基于气流引射效应产生升力、推力的翼面不限于以上缝隙构型。

31.如图5和图6所示,使用基于气流引射效应产生升力、推力的翼面的飞行器具有多

个翼面,飞行器除具有翼面结构外,还可以具有机身、垂直安定面/方向舵等结构。图5和图6中飞行器均有8个翼面1,该翼面1数量仅为示例,实际飞行器可以具有2个或2个以上翼面。如图5所示,垂直起飞、垂直着陆或短距起降状态翼面1倾转为弦向处于约竖直方向。如图6所示,升空以后随着飞行器前飞速度增加翼面1逐渐转为约弦向水平状态。

32.以上所述,仅为本发明的具体实施例,对本发明进行详细描述,未详尽部分为常规技术。但本发明的保护范围不局限于此,任何熟悉本技术领域的技术人员在本发明揭露的技术范围内,可轻易想到的变化或替换,都应涵盖在本发明的保护范围之内。本发明的保护范围应以所述权利要求的保护范围为准。

技术特征:

1.基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述翼面包括:蒙皮、骨架、气管;所述骨架设置在蒙皮内以支撑蒙皮外形;所述翼面后缘处蒙皮开有狭长气缝或n个气孔;所述气管设置在蒙皮内且沿展向从翼根延伸至翼尖;所述气管还与所述狭长气缝或多个气孔连通;所述气管翼根端连接高压气体;进入气管的高压气体从所述狭长气缝或多个气孔喷射以产生升力和/或推力。2.根据权利要求1所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述狭长气缝为等宽度缝隙,从翼根贯穿至翼尖,缝隙宽度为机翼厚度1%~50%。3.根据权利要求1所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述狭长气缝为不等宽度缝隙,从翼根贯穿至翼尖;缝隙宽度最大值为机翼厚度50%;缝隙宽度最小值为机翼厚度1%。4.根据权利要求3所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述不等宽度缝隙截面为连续的波浪形、椭圆形、圆形、六边形等。5.根据权利要求1所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述气孔直径为:机翼厚度1%~50%;n不小于20。6.根据权利要求2所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述等宽度缝隙边缘设有波浪形切口。7.根据权利要求6所述的基于气流引射效应产生升力、推力的翼面,其特征在于:所述机翼翼型弦长变化从机翼根部到翼尖最大弦长变化相对最大弦长的1%~30%。8.基于气流引射效应产生升力、推力的飞行器,其特征在于:所述飞行器上对称设有多个权利要求1-7中任一权利要求所述的翼面;且所述翼面可绕展向转动。

技术总结

本发明属于飞行器设计技术领域,公开了基于气流引射效应产生升力、推力的翼面及飞行器,翼面包括:蒙皮、骨架、气管;骨架设置在蒙皮内以支撑蒙皮外形;翼面后缘处蒙皮开有狭长气缝或N个气孔;气管设置在蒙皮内且沿展向从翼根延伸至翼尖;所述气管还与所述狭长气缝或多个气孔连通;气管翼根端连接高压气体;进入气管的高压气体从所述狭长气缝或多个气孔喷射以产生升力和/或推力。将小流量的高速气流转换为大流量的低速气流,从而消耗较低的功率来产生足够克服重力的升力,以实现飞行器的垂直起降或短距离起降。飞行器升空起飞后,还可以利用气流引射效应产生推力,以实现飞行器的前飞等。飞等。飞等。

技术研发人员:王鉴 吴文敏 林展

受保护的技术使用者:中国直升机设计研究所

技术研发日:2021.10.09

技术公布日:2022/1/18