1.本实用新型涉及房车的技术领域,特别涉及一种房车的折叠式车顶。

背景技术:

2.房车是集住宿、餐饮、运输、娱乐等为一体的总成,集中了房子和车子的双重功能,其车内具有必备的基本设施,如卧具、炉具、冰箱、橱柜、卫生间组件、沙发、餐桌椅、空调、电视、音响等家具和电器,由于房车使用方便,近几年,房车在旅游方面得到了迅速的发展,尤其是使房车露营得到了迅速的建立和发展,给人们提供了走进自然与亲近自然的机会,丰富了人们的生活,但是现有的房车虽然居家设备齐全,这样导致挡车空间局促,使车内人员活动不便。

技术实现要素:

3.本实用新型实施例所要解决的技术问题在于,提供一种房车的折叠式车顶,结构简单、密封性好,房车的车顶能够进行展开、折叠,有效提高房车内的生活空间。

4.为达到上述目的,本实用新型公开了一种房车的折叠式车顶,包括车箱、车顶、扩展组件,所述扩展组件设置于所述车箱上,所述车顶设置于所述扩展组件上,所述扩展组件包括前折板、后折板、左折板、右折板,所述前、后折板的底部分别铰接于所述车箱的前、后侧壁的顶部,所述左、右折板的底部分别铰接于所述车箱的两侧顶部,所述前、后折板与所述左、右折板分别之间铰接设置有三角折板,所述前、后折板的端面两侧与所述车顶的底部之间铰接设置有连接杆,且所述车箱与所述车顶的前、后端之间设置有一对升降机构,由所述升降机构分别驱动所述车顶下降,使所述前、后折板相对折叠并联动所述左、右折板相对折叠。

5.优选地,所述前、后折板的底部分别铰接设置有第一导雨板,所述第一导雨板分别固定设置于所述车箱的顶部。

6.优选地,所述左、右折板的底部分别铰接设置有第二导雨板,所述第二导雨板分别固定设置于所述车箱的顶部。

7.优选地,所述升降机构包括第一斜杆、第二斜杆、驱动装置,所述第一斜杆的中部与所述第二斜杆的中部之间转动连接,且所述第一、第二斜杆之间交叉设置,所述第一、第二斜杆的顶部分别与所述车箱的底面滑动连接,所述第一、第二斜杆的底部分别与所述车顶的底面滑动连接,通过所述驱动装置驱动所述第一、第二斜杆联动所述车顶升降。

8.优选地,所述车箱与所述车顶的两侧之间倾斜设置有支撑杆,所述支撑杆的顶部与所述车顶的底面滑动连接,所述支撑杆的底部与所述车箱的顶面铰接,所述支撑杆的中部铰接设置有连杆,所述连杆的另一端与所述车箱的顶面滑动连接。

9.优选地,所述前折板、后折板、左折板、右折板、三角折板均采用铝蜂窝板。

10.优选地,所述前、后折板的中部设置有窗口。

11.相比于现有技术,本实用新型的有益效果在于:

12.本实用新型采用多块硬板的结构代替软帐篷,从而提高车顶的稳定性及密封性,硬板采用铝蜂窝板,使车顶的抗冲击、缓冲性能好,且质量轻、密度小、隔热、隔音。通过多个硬板之间的铰接,使车顶能够自由展开、折叠,便于用户的行驶或休息,通过将车顶向上移动,使硬板之间分别展开从而增加了车箱的生活空间。

附图说明

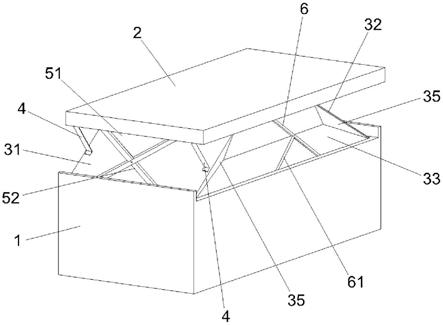

13.图1为本实用新型的车顶展开状态图;

14.图2为本实用新型的车顶折叠状态图i;

15.图3为本实用新型的车顶折叠状态图ii;

16.图4为本实用新型的车顶缩回状态图;

17.图5为车顶折叠状态的俯视图;

18.图6为前、后折板的结构示意图;

19.图7为左、右折板的结构示意图。

具体实施方式

20.为使本实用新型的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合附图对本实用新型作进一步地详细描述。

21.参照图1、图5所示,一种房车的折叠式车顶,包括车箱1、车顶2、扩展组件3,扩展组件3设置于车箱1上,车顶2设置于扩展组件3上。

22.参照图5所示,扩展组件3包括前折板31、后折板32、左折板33、右折板34,前折板31、后折板32、左折板33、右折板34、三角折板均采用铝蜂窝板,铝蜂窝板强度高、刚性好、抗冲击、缓冲性能好,且质量轻、密度小、隔热、隔音。

23.参照图6所示,前、后折板31、32的底部分别铰接设置有第一导雨板311、321,前、后折板31、32的第一导雨板311、321分别固定设置于车箱1的前、后侧壁的顶部上,避免下雨天车顶展开时出现进水的情况。

24.参照图7所示,左、右折板33、34的底部分别铰接设置有第二导雨板331、341,左、右折板33、34的第二导雨板331、341分别固定设置于车箱1的两侧顶部上。避免下雨天车顶展开时出现进水的情况。

25.参照图1、图5所示,前、后折板31、32与左、右折板33、34之间分别铰接设置有三角折板35,使前折板31、后折板32、左折板33、右折板34之间能够相对折叠,便于车顶的扩展与收纳。

26.前、后折板31、32的端面两侧与车顶2的底部之间铰接设置有连接杆4,使前、后折板31、32折叠时联动车顶2升降。

27.参照图1所示,车箱1与车顶2的前、后端之间分别设置有升降机构5,升降机构5包括第一斜杆51、第二斜杆52、驱动装置,第一斜杆51的中部与第二斜杆52的中部之间转动连接,且第一、第二斜杆51、52之间交叉设置,第一、第二斜杆51、52的顶部分别转动设置有第一滑块,车顶2的前、后端底面设置有与第一滑块滑动配合的第一滑轨,第一、第二斜杆51、52的底部分别转动设置有第二滑块,车箱1的前、后端顶面设置有与第二滑块滑动配合的第二滑轨,本实施例中驱动装置优选采用气缸,驱动装置固定设置于车箱1上,其伸缩杆与第

一斜杆51的中部固定连接,通过驱动装置驱动第一、第二斜杆51、52联动车顶2升降,使前、后折板31、32相对折叠并联动左、右折板33、34相对折叠。

28.车箱1与车顶2的两侧之间倾斜设置有支撑杆6,支撑杆6的顶部转动设置有第三滑块,车顶2的侧边底面设置有与第三滑块滑动配合的第三滑轨,支撑杆6的底部转动设置有第四滑块,车箱1的侧边顶面设置有与第四滑块滑动配合的第四滑轨,支撑杆6的中部铰接设置有连杆61,连杆61的另一端转动设置有第五滑块,第五滑块与第四滑轨滑动配合,在车顶2上升过程中支撑杆6与连杆61随之摆动,并对车顶2的两侧进行支撑,使车顶的稳定性更高。

29.参照图5所示,前、后折板31、32的中部设置有窗口312、322,从而使车顶展开时内部的光线更加充足。

30.参照图1-图4所示,具体地工作过程如下:

31.当原地休息时,用户可控制驱动装置53驱动车顶上升,使前、后折板31、32在车顶1的带动下向上翻转90

°

,前、后折板31、32随之联动左、右折板33、34向上翻转90

°

,从而增加车箱的内部空间。

32.要行驶时,用户可控制驱动装置驱动车顶2下降,使前、后折板31、32在车顶1的带动下向下翻转90

°

,随之联动左、右折板33、34向下翻转90

°

,从而缩小车箱的内部空间,便于行驶。

33.当然上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点,其目的在于让熟悉此项技术的人能够了解本实用新型的内容并据以实施,并不能以此限制本实用新型的保护范围,凡根据本实用新型主要技术方案的精神实质所做的修饰,都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。