1.本发明涉及列车控制技术领域,更具体地说,它涉及基于列车内部空间分析的上下车控制方法、系统及终端。

背景技术:

2.地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行,位于中心城区的线路基本设在地下隧道内,中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上,所以不存在堵车的情况发生。

3.地铁运行过程中,从整体来看,受运行时间、运行地方影响,部分站点高峰期运行存在上下车流量较大的情况;从局部来看,受站内电梯、楼梯、转站通道等设施的分布影响,导致部分车厢上下车流量居高不下。为了克服上述缺陷,现有技术中已有通过启闭或更换电梯、楼梯、转站通道等设施的运行方式进行引流,解决不同车厢上下车人流量不均衡的问题。此外,还有通过传感器技术、图像处理技术分析站台人流量和车厢内人流的具体情况,通过在站台控制指示灯进行引流,避免部分车厢人员上下车拥堵的情况发生。

4.然而,上述的地铁引流方式均是从站台层面进行调控的,当人流量达到一定程度时,其引流所能够产生的运载效果并不理想。而由于上下车时间有限,较低效率的上下车也是影响运载效果的主要因素之一。例如,车厢内乘客不提前准备,导致下车时间较长,从而影响了上车时间;又例如,车厢门口处的乘客密度大,而内部的乘客密度相对较小,导致待上车乘客无法快速进入车厢,一方面导致上车效率低,另一方面过于拥挤也容易存在踩踏和车门夹持等情况发生。因此,如何研究设计一种基于列车内部空间分析的上下车控制方法、系统及终端是我们目前急需解决的问题。

技术实现要素:

5.为解决现有技术中的不足,本发明的目的是提供基于列车内部空间分析的上下车控制方法、系统及终端。

6.本发明的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

7.第一方面,提供了基于列车内部空间分析的上下车控制方法,包括以下步骤:

8.获取列车车厢的实时分布密度和标准分布密度;

9.根据列车车厢的车厢号和到站时间从数据库中匹配出相应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度;

10.根据实时分布密度与历史分布密度的差值占比对历史上车流量、历史下车流量进行偏差校正,得到相应的参考上车流量、参考下车流量;

11.根据实时分布密度、标准分布密度、参考上车流量和参考下车流量分析得到列车内部显示的实际等待区域;

12.根据实际等待区域与当前等待区域的差异生成调控显示部件的调控信号。

13.进一步的,所述实时分布密度的获取过程具体为:

14.以阵列方式在车厢底部布置光感应探头或在车厢顶部布置红外测距探头,阵列布置的行列间距不超过单位占用面的边长;

15.接收到探头启动信号后采集探头的启动响应概率;

16.根据单位占用面对启动响应概率进行转换,得到实时分布密度。

17.进一步的,所述启动响应概率转换为实时分布密度的公式具体为:

[0018][0019]

其中,ρ表示实时分布密度;p表示启动响应概率;a表示单位占用面的边长;b表示阵列布置的行列间距。

[0020]

进一步的,所述历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度的匹配过程具体为:

[0021]

选取历史有效期内所对应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度进行波动性分析;

[0022]

选取波动性较小所对应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度作为最终匹配的数据。

[0023]

进一步的,所述历史上车流量、历史下车流量的偏差校正公式具体为:

[0024][0025][0026]

其中,c0表示参考上车流量;c表示历史上车流量;m表示实时分布密度;n表示历史分布密度;d0表示参考下车流量;d表示历史下车流量。

[0027]

进一步的,所述实际等待区域的分析过程具体为:

[0028]

根据参考下车流量和单位占用面之积计算得到第一区域;

[0029]

根据参考上车流量和单位占用面之积计算得到第二区域;

[0030]

选取第一区域、第二区域中的最大值所对应的轮廓线作为上下车提示线,最小值所对应的轮廓线作为上下车警示线。

[0031]

进一步的,该方法还包括:

[0032]

根据实时分布密度、标准分布密度之间的差值与单位占用面之积计算得到可占用区域;

[0033]

若第一区域、第二区域中的最大值超出可占用区域,则以可占用区域替换最大值所对应的区域。

[0034]

进一步的,所述显示部件显示等待区域的具体过程为:

[0035]

车厢底部布置以并联方式集成的阵列感应灯;

[0036]

将调控信号转换成表征二维坐标的矩阵信号;

[0037]

阵列感应灯响应于矩阵信号后作相应的启闭动作,实现等待区域显示。

[0038]

第二方面,提供了基于列车内部空间分析的上下车控制系统,包括:

[0039]

信息采集模块,用于获取列车车厢的实时分布密度和标准分布密度;

[0040]

信息匹配模块,用于根据列车车厢的车厢号和到站时间从数据库中匹配出相应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度;

[0041]

偏差校正模块,用于根据实时分布密度与历史分布密度的差值占比对历史上车流量、历史下车流量进行偏差校正,得到相应的参考上车流量、参考下车流量;

[0042]

区域分析模块,用于根据实时分布密度、标准分布密度、参考上车流量和参考下车流量分析得到列车内部显示的实际等待区域;

[0043]

信号生成模块,用于根据实际等待区域与当前等待区域的差异生成调控显示部件的调控信号。

[0044]

第三方面,提供了一种计算机终端,包含存储器、处理器及存储在存储器并可在处理器上运行的计算机程序,所述处理器执行所述程序时实现如第一方面中任意一项所述的基于列车内部空间分析的上下车控制方法。

[0045]

与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

[0046]

1、本发明提出的基于列车内部空间分析的上下车控制方法,通过实时分布密度、标准分布密度以及依据历史上车流量、历史下车流量偏差校正后得到的参考上车流量、参考下车流量综合分析得到实际等待区域,并在相应车厢门内侧处进行显示,一方面提醒车内乘客作出合适的占位选择,另一方面在乘客下车后能够空出足够空间供站台乘客快速上车,有效提高了列车运载效率;

[0047]

2、本发明通过光感应探头或红外测距探头等感应设备对车厢内乘客占位进行基础信息采集,并综合考虑了一位乘客同时对四个探头、同时对两个探头以及仅对一个探头其作用的情况,能够准确还原出车厢内实际的乘客数,以及依据探头的分布设计和乘客的单位占用面比值将得到乘客数以实时分布密度体现,实现了启动响应概率与实时分布密度之间精准转换;

[0048]

3、本发明一方面通过选取波动小较小的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度作为最终匹配的数据,另一方面依据实时分布密度与历史分布密度的差值分布在实时分布密度、历史分布密度的占比情况,对历史上车流量、历史下车流量与历史分布密度的关联进行等比例偏差校正,以此得到更加符合实际情况的参考信息;

[0049]

4、本发明通过依据参考下车流量、参考上车流量分析的第一区域、第二区域,能够形成一个起缓冲作用的等待区域,可以有效应对事件的突发性;同时,考虑了标准分布密度对实际等待区域的限制,避免出现车厢内过渡拥挤的情况发生。

附图说明

[0050]

此处所说明的附图用来提供对本发明实施例的进一步理解,构成本技术的一部分,并不构成对本发明实施例的限定。在附图中:

[0051]

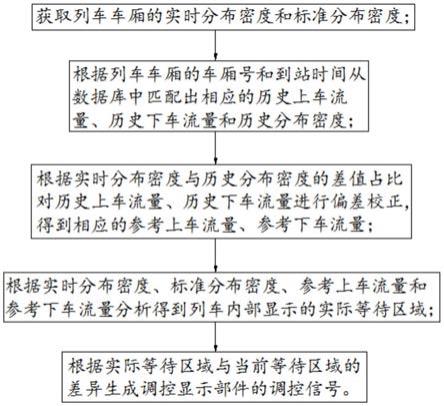

图1是本发明实施例中的整体流程图;

[0052]

图2是本发明实施例中启动响应概率转换的一种分析示意图;

[0053]

图3是本发明实施例中启动响应概率转换的另一种分析示意图;

[0054]

图4是本发明实施例中实际等待区域的显示示意图;

[0055]

图5是本发明实施例中的系统框图。

具体实施方式

[0056]

为使本发明的目的、技术方案和优点更加清楚明白,下面结合实施例和附图,对本发明作进一步的详细说明,本发明的示意性实施方式及其说明仅用于解释本发明,并不作为对本发明的限定。

[0057]

实施例1:基于列车内部空间分析的上下车控制方法,如图1所示,包括以下步骤:

[0058]

s1:获取列车车厢的实时分布密度和标准分布密度;

[0059]

s2:根据列车车厢的车厢号和到站时间从数据库中匹配出相应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度;

[0060]

s3:根据实时分布密度与历史分布密度的差值占比对历史上车流量、历史下车流量进行偏差校正,得到相应的参考上车流量、参考下车流量;

[0061]

s4:根据实时分布密度、标准分布密度、参考上车流量和参考下车流量分析得到列车内部显示的实际等待区域;

[0062]

s5:根据实际等待区域与当前等待区域的差异生成调控显示部件的调控信号。

[0063]

本发明通过实时分布密度、标准分布密度以及依据历史上车流量、历史下车流量偏差校正后得到的参考上车流量、参考下车流量综合分析得到实际等待区域,并在相应车厢门内侧处进行显示,一方面提醒车内乘客作出合适的占位选择,另一方面在乘客下车后能够空出足够空间供站台乘客快速上车,有效提高了列车运载效率。

[0064]

在步骤s1中,实时分布密度的获取过程具体为:以阵列方式在车厢底部布置光感应探头或在车厢顶部布置红外测距探头,阵列布置的行列间距不超过单位占用面的边长;接收到探头启动信号后采集探头的启动响应概率;根据单位占用面对启动响应概率进行转换,得到实时分布密度。

[0065]

启动响应概率转换为实时分布密度的公式具体为:

[0066][0067]

其中,ρ表示实时分布密度;p表示启动响应概率;a表示单位占用面的边长;b表示阵列布置的行列间距。

[0068]

另外,表征了一位乘客同时对四个探头的分析,如图2所示。表征了一位乘客同时对两个探头的分析,如图3所示。

[0069]

需要说明的是,实时分布密度的获取还可以采用图像识别方式、压力检测等方式进行获取。而本发明通过光感应探头或红外测距探头等感应设备对车厢内乘客占位进行基础信息采集,并综合考虑了一位乘客同时对四个探头、同时对两个探头以及仅对一个探头其作用的情况,能够准确还原出车厢内实际的乘客数,以及依据探头的分布设计和乘客的单位占用面比值将得到乘客数以实时分布密度体现,实现了启动响应概率与实时分布密度之间精准转换。

[0070]

历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度的匹配过程具体为:选取历史有效期内所对应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度进行波动性分析;选取波动性

较小所对应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度作为最终匹配的数据。

[0071]

需要说明的是,历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度还可以通过历史数据的均值、依据历史数据建立的拟合曲线等方式计算得到。

[0072]

历史上车流量、历史下车流量的偏差校正公式具体为:

[0073][0074][0075]

其中,c0表示参考上车流量;c表示历史上车流量;m表示实时分布密度;n表示历史分布密度;d0表示参考下车流量;d表示历史下车流量。

[0076]

需要说明的是历史上车流量、历史下车流量的偏差校正还可以依据实时分布密度与历史分布密度的比值直接做乘积进行偏差校正。而本发明一方面通过选取波动小较小的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度作为最终匹配的数据,另一方面依据实时分布密度与历史分布密度的差值分布在实时分布密度、历史分布密度的占比情况,对历史上车流量、历史下车流量与历史分布密度的关联进行等比例偏差校正,以此得到更加符合实际情况的参考信息。

[0077]

例如,假定实时分布密度的值为100人/车厢,历史分布密度的值为70人/车,历史上车流量为20人,历史下车流量为30。根据偏差校正公式计算得到参考上车流量为27人、参考下车流量为41人(四舍五入取整)。而采用实时分布密度与历史分布密度的比值直接校正,所得到的参考上车流量为29人、参考下车流量为43人(四舍五入取整)。通过大量数据对比,采用偏差校正公式的计算结果更接近实际值。

[0078]

实际等待区域的分析过程具体为:根据参考下车流量和单位占用面之积计算得到第一区域;根据参考上车流量和单位占用面之积计算得到第二区域;选取第一区域、第二区域中的最大值所对应的轮廓线作为上下车提示线,最小值所对应的轮廓线作为上下车警示线。需要说明的是,最大值对应的区域应全面覆盖最小值对应的区域。

[0079]

实际等待区域的分析过程还包括:根据实时分布密度、标准分布密度之间的差值与单位占用面之积计算得到可占用区域;若第一区域、第二区域中的最大值超出可占用区域,则以可占用区域替换最大值所对应的区域。本发明通过依据参考下车流量、参考上车流量分析的第一区域、第二区域,能够形成一个起缓冲作用的等待区域,可以有效应对事件的突发性;同时,考虑了标准分布密度对实际等待区域的限制,避免出现车厢内过渡拥挤的情况发生。

[0080]

显示部件显示等待区域的具体过程为:车厢底部布置以并联方式集成的阵列感应灯;将调控信号转换成表征二维坐标的矩阵信号;阵列感应灯响应于矩阵信号后作相应的启闭动作,实现等待区域显示。

[0081]

现以8

×

8的阵列感应灯进行说明,矩阵信号与阵列感应灯的行列分布一致。

[0082]

矩阵信号如下:

[0083][0084]

当矩阵信号中项为1时,表示对应点的感应灯启动,反之,矩阵信号中项为0时,表示感应灯处于关闭状态。实际等待区域的显示如图4所示。需要说明的是,上下车警示线和上下车提示线是可以存在部分重叠。

[0085]

实施例2:基于列车内部空间分析的上下车控制系统,如图5所示,包括信息采集模块、信息匹配模块、偏差校正模块、区域分析模块和信号生成模块。

[0086]

其中,信息采集模块,用于获取列车车厢的实时分布密度和标准分布密度。信息匹配模块,用于根据列车车厢的车厢号和到站时间从数据库中匹配出相应的历史上车流量、历史下车流量和历史分布密度。偏差校正模块,用于根据实时分布密度与历史分布密度的差值占比对历史上车流量、历史下车流量进行偏差校正,得到相应的参考上车流量、参考下车流量。区域分析模块,用于根据实时分布密度、标准分布密度、参考上车流量和参考下车流量分析得到列车内部显示的实际等待区域。信号生成模块,用于根据实际等待区域与当前等待区域的差异生成调控显示部件的调控信号。

[0087]

工作原理:通过实时分布密度、标准分布密度以及依据历史上车流量、历史下车流量偏差校正后得到的参考上车流量、参考下车流量综合分析得到实际等待区域,并在相应车厢门内侧处进行显示,一方面提醒车内乘客作出合适的占位选择,另一方面在乘客下车后能够空出足够空间供站台乘客快速上车,有效提高了列车运载效率。

[0088]

本领域内的技术人员应明白,本技术的实施例可提供为方法、系统、或计算机程序产品。因此,本技术可采用完全硬件实施例、完全软件实施例、或结合软件和硬件方面的实施例的形式。而且,本技术可采用在一个或多个其中包含有计算机可用程序代码的计算机可用存储介质(包括但不限于磁盘存储器、cd

‑

rom、光学存储器等)上实施的计算机程序产品的形式。

[0089]

本技术是参照根据本技术实施例的方法、设备(系统)、和计算机程序产品的流程图和/或方框图来描述的。应理解可由计算机程序指令实现流程图和/或方框图中的每一流程和/或方框、以及流程图和/或方框图中的流程和/或方框的结合。可提供这些计算机程序指令到通用计算机、专用计算机、嵌入式处理机或其他可编程数据处理设备的处理器以产生一个机器,使得通过计算机或其他可编程数据处理设备的处理器执行的指令产生用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的装置。

[0090]

这些计算机程序指令也可存储在能引导计算机或其他可编程数据处理设备以特定方式工作的计算机可读存储器中,使得存储在该计算机可读存储器中的指令产生包括指令装置的制造品,该指令装置实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能。

[0091]

这些计算机程序指令也可装载到计算机或其他可编程数据处理设备上,使得在计算机或其他可编程设备上执行一系列操作步骤以产生计算机实现的处理,从而在计算机或其他可编程设备上执行的指令提供用于实现在流程图一个流程或多个流程和/或方框图一个方框或多个方框中指定的功能的步骤。

[0092]

以上的具体实施方式,对本发明的目的、技术方案和有益效果进行了进一步详细说明,所应理解的是,以上仅为本发明的具体实施方式而已,并不用于限定本发明的保护范围,凡在本发明的精神和原则之内,所做的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。