1.本实用新型涉及净水器技术领域,特别指一种净水机滤芯。

背景技术:

2.净水器是指通过过滤材料对水进行过滤处理的设备,其通常包括有多个不同材质和级别的滤芯,如复合滤芯、反渗透膜滤芯、活性炭滤芯等等,从而分别针对水体中的有害物质进行过滤,使用户获得纯净和健康的饮用水。各种滤芯的材质和过滤机制不同,其使用寿命也不尽相同。常见的净水器一般使用多个独立滤芯器串联使用,各滤芯可分别进行更替以保证净化效果,但是这样也导致净水器内部结构复杂,难以实现紧凑和小型化。

3.中国专利cn210278451u公开了一种净水器及其复合滤芯,包括二次过滤部和套于二次过滤部外周且沿二次过滤部的轴向错开分布的一次过滤部和三次过滤部,一次过滤部滤出的一次过滤净水流入二次过滤部,二次过滤部滤出的二次过滤净水流入三次过滤部。由于一次过滤部滤芯寿命短于二次过滤部和三次过滤部;若一次过滤部滤芯寿命到期,二次和三次过滤部滤芯还未到期情况下使用,会影响过滤速度,用户体验差;若此时换滤芯,则会造成资源浪费。

4.因此,现有技术还有待于改进和发展。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于针对现有技术的缺陷和不足,提供一种结构合理、布局紧凑、使各级滤材寿命匹配度接近的净水机滤芯。

6.为了达到上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

7.本实用新型所述的一种净水机滤芯,包括滤瓶,滤瓶内设有一次过滤部、二次过滤部和三次过滤部,所述一次过滤部设于二次过滤部的下方,三次过滤部的上部穿设于二次过滤部内,三次过滤部的下部穿设于一次过滤部内;所述滤瓶的上端设有分水接头,滤瓶内设有水路分隔结构,分水接头上设有进水口、纯水出口和废水出口,水路分隔结构使进水口、一次过滤部、二次过滤部和三次过滤部依次连通设置,且三次过滤部分别连通纯水出口和废水出口。所述一次过滤部和二次过滤部沿轴向设置并分别套设在三次过滤部上,使一次过滤部的滤材体积可以加大比例,使各级滤材的比例配比更加合适,各级滤材的使用寿命接近一致,从而避免滤材的浪费,整体结构布局紧凑,使净水机的体积更加小型化。

8.根据以上方案,所述水路分隔结构包括中心管、ro筒体和分层隔板,ro筒体固定设置在滤瓶内腔的上部,ro筒体的下端设有分层隔板;所述中心管的上端穿设于ro筒体内,中心管的下端穿过分层隔板从而穿设于滤瓶内腔的下部。所述中心管、ro筒体和分层隔板将滤瓶内腔分隔为三个相对独立的空间,一次过滤部、二次过滤部和三次过滤部依次设置在滤瓶下部内腔、ro筒体内和中心管内,从而建立多级过滤结构,整体结构布局紧凑合理。

9.根据以上方案,所述一次过滤部设于分层隔板下方的滤瓶内腔中,且一次过滤部套设于中心管的外侧;所述二次过滤部设于分层隔板上方的ro筒体内,且二次过滤部套设

于中心管的外侧;所述三次过滤部沿轴向穿设于中心管内。所述中心管穿设于分层隔板上从而在滤瓶内建立十字分隔结构,将滤瓶内腔分成上部、下部和中心部三个独立空间以设置三个过滤部,所述分层隔板用于建立ro筒体内独立空间,且ro筒体内设置二次过滤部,并建立一次过滤部和三次过滤部之间的中间通道,可以使整体结构更加紧凑合理,保证各级滤材分别具有合理的空间平衡耗材配比,使各级过滤部的使用寿命更加接近。

10.根据以上方案,所述ro筒体与滤瓶侧壁间隔设置构成进水通道,中心管的下端设有分水盖板,一次过滤部的上下两端分别连接分层隔板和分水盖板,进而一次过滤部将其所处的滤瓶内腔分割成进水腔和初滤腔;所述进水通道的上端连通进水口,进水通道的下端与进水腔连通,进水腔内的水可透过一次过滤部进入初滤腔。所述ro筒体和分层隔板配合构成二次过滤部的独立配置空间,且ro筒体与滤瓶间隔设置形成进水通道,水从进水口经过进水通道进入滤瓶下部内腔的进水腔中,水透过一次过滤部的进入初滤腔,一次过滤部具有折叠pp+活性炭+阻垢材料的多重过滤效果以获得初级纯净水。

11.根据以上方案,所述分层隔板上设有通道孔,初滤腔通过通道孔连通ro筒体和中心管之间的二次过滤部;所述分层隔板上方的中心管侧壁上设有透水孔,透水孔将中心管内外的二次过滤部和三次过滤部连通设置;所述ro筒体的上端设有排水孔,排水孔与废水出口连通设置。初滤腔通过通道孔连通ro筒体内腔,二次过滤部为反渗透滤芯,初级纯净水经过二次过滤部的过滤后,产生的废水通过排水孔从废水出口排出,而净水则通过透水孔进入中心管内由三级过滤部处理。

12.根据以上方案,所述三次过滤部的下端与分水盖板固定连接,中心管的上端设有出水接头,三次过滤部的上端与出水接头固定连接,从透水孔进入中心管内的水经过三次过滤部过滤后流向出水接头,出水接头与纯水出口连通设置。所述三级过滤部为后置碳棒+抑菌无纺布滤芯,进入中心管内的水透过三级过滤部经过出水接头从纯水出口排出。

13.本实用新型的一种净水机滤芯,一次过滤部和二次过滤部沿轴向设置并分别套设在三次过滤部上,使一次过滤部的滤材体积可以加大比例,使各级滤材的比例配比更加合适,各级滤材的使用寿命接近一致,从而避免滤材的浪费,整体结构布局紧凑,使净水机的体积更加小型化。

附图说明

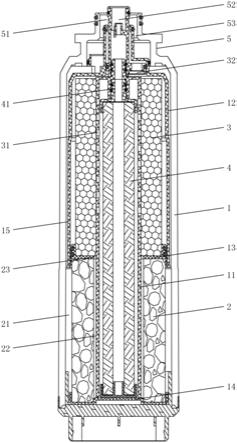

14.图1是本实用新型的整体结构示意图;

15.图2是本实用新型的过滤路径原理示意图;

16.图3是本实用新型的水流过滤路径示意图。

17.图中:

18.1、滤瓶;2、一次过滤部;3、二次过滤部;4、三次过滤部;5、分水接头;11、中心管;12、ro筒体;13、分层隔板;14、分水盖板;15、进水通道;21、进水腔;22、初滤腔;23、通道孔;31、透水孔;32、排水孔;41、出水接头;51、进水口;52、纯水出口;53、废水出口。

具体实施方式

19.下面结合附图与实施例对本实用新型的技术方案进行说明。

20.如图1-3所示,本实用新型所述的一种净水机滤芯,包括滤瓶1,滤瓶1内设有一次

过滤部2、二次过滤部3和三次过滤部4,所述一次过滤部2设于二次过滤部3的下方,三次过滤部4的上部穿设于二次过滤部3内,三次过滤部4的下部穿设于一次过滤部2内;所述滤瓶1的上端设有分水接头5,滤瓶1内设有水路分隔结构,分水接头5上设有进水口51、纯水出口52和废水出口53,水路分隔结构使进水口51、一次过滤部2、二次过滤部3和三次过滤部4依次连通设置,且三次过滤部4分别连通纯水出口52和废水出口53。所述一次过滤部2和二次过滤部3沿轴向设置并分别套设在三次过滤部4上,使一次过滤部2的滤材体积可以加大比例,使各级滤材的比例配比更加合适,各级滤材的使用寿命接近一致,从而避免滤材的浪费,整体结构布局紧凑,使净水机的体积更加小型化。

21.所述水路分隔结构包括中心管11、ro筒体12和分层隔板13,ro筒体12固定设置在滤瓶1内腔的上部,ro筒体12的下端设有分层隔板13;所述中心管11的上端穿设于ro筒体12内,中心管11的下端穿过分层隔板13从而穿设于滤瓶1内腔的下部。所述中心管11、ro筒体12和分层隔板13将滤瓶1内腔分隔为三个相对独立的空间,一次过滤部2、二次过滤部3和三次过滤部4依次设置在滤瓶1下部内腔、ro筒体12内和中心管11内,从而建立多级过滤结构,整体结构布局紧凑合理。

22.所述一次过滤部2设于分层隔板13下方的滤瓶1内腔中,且一次过滤部2套设于中心管11的外侧;所述二次过滤部3设于分层隔板13上方的ro筒体12内,且二次过滤部3套设于中心管11的外侧;所述三次过滤部4沿轴向穿设于中心管11内。所述中心管11穿设于分层隔板13上从而在滤瓶1内建立十字分隔结构,将滤瓶1内腔分成上部、下部和中心部三个独立空间以设置三个过滤部,所述分层隔板13用于建立ro筒体12内独立空间,且ro筒体12内设置二次过滤部3,并建立一次过滤部2和三次过滤部4之间的中间通道,可以使整体结构更加紧凑合理,保证各级滤材分别具有合理的空间平衡耗材配比,使各级过滤部的使用寿命更加接近。

23.如图3所示,所述ro筒体12与滤瓶1侧壁间隔设置构成进水通道15,中心管11的下端设有分水盖板14,一次过滤部2的上下两端分别连接分层隔板13和分水盖板14,进而一次过滤部2将其所处的滤瓶1内腔分割成进水腔21和初滤腔22;所述进水通道15的上端连通进水口51,进水通道15的下端与进水腔21连通,进水腔21内的水可透过一次过滤部2进入初滤腔22。所述ro筒体12和分层隔板13配合构成二次过滤部3的独立配置空间,且ro筒体12与滤瓶1间隔设置形成进水通道15,水从进水口51经过进水通道15进入滤瓶1下部内腔的进水腔21中,水透过一次过滤部2的进入初滤腔22,一次过滤部2具有折叠pp+活性炭+阻垢材料的多重过滤效果以获得初级纯净水。

24.所述分层隔板13上设有通道孔23,初滤腔22通过通道孔23连通ro筒体12和中心管11之间的二次过滤部3;所述分层隔板13上方的中心管11侧壁上设有透水孔31,透水孔31将中心管11内外的二次过滤部3和三次过滤部4连通设置;所述ro筒体12的上端设有排水孔32,排水孔32与废水出口53连通设置。初滤腔22通过通道孔23连通ro筒体12内腔,二次过滤部3为反渗透滤芯,初级纯净水经过二次过滤部3的过滤后,产生的废水通过排水孔32从废水出口53排出,而净水则通过透水孔31进入中心管11内由三级过滤部处理。

25.所述三次过滤部4的下端与分水盖板14固定连接,中心管11的上端设有出水接头41,三次过滤部4的上端与出水接头41固定连接,从透水孔31进入中心管11内的水经过三次过滤部4过滤后流向出水接头41,出水接头41与纯水出口52连通设置。所述三级过滤部为后

置碳棒+抑菌无纺布滤芯,进入中心管11内的水透过三级过滤部经过出水接头41从纯水出口52排出。

26.以上所述仅是本实用新型的较佳实施方式,故凡依本实用新型专利申请范围所述的构造、特征及原理所做的等效变化或修饰,均包括于本实用新型专利申请范围内。