用于乐器的共鸣台

1.对相关申请的引用

2.本技术要求于2019年4月30日提交的名称为“弦乐独奏家的共鸣台”的美国临时专利申请62/840,695的优先权,该临时专利申请的全部公开内容通过引用明确结合在此。

技术领域

3.本公开总体涉及用于乐器的演奏台,更具体地说,涉及一种用于增强乐器的声学特性的共鸣台。

背景技术:

4.传统上,用于大提琴等乐器的矮平台或演奏台是一个主要用于视觉美观作用的支撑乐器的中空木箱。例如,大提琴的尾柱驱动演奏台的共鸣顶面,这可能在声学投射的质量和数量方面起到建设性或破坏性作用。虽然演奏台在视觉上增强了演奏者的演奏效果,但很少有研究考察演奏台的物理、尺寸和/或声学能力如何使演奏者想要的音色更完美。

5.一种演奏台设计源自建筑师麦克斯韦

·

金博尔在1963年的作品。这种特定的演奏台被大提琴家莫里斯

·

艾森伯格在新泽西交响乐团的演出中多次使用。大提琴家们知道的一个常见问题是,大多数演奏台仅强化大提琴的最低谐波,因此听起来相当沉闷(例如清晰度和投射不足)。虽然该设计试图解决这个问题,但是仍然未能充分解决大提琴的高频投射问题。

6.乐器独奏家在管弦乐队前面演奏时坐在演奏台上是一种常见惯例。另一种情况是,一组乐器演奏者使用一个演奏台进行演奏。传统演奏台的声学设计很差和/或由对乐器的声音有不良影响的劣质材料制成。例如,这些演奏台通常由胶合板制成,呈倒置的五面箱体的形式,其尺寸变化很大。但是,大多数传统演奏台仅提供视觉美观效果和/或便携性,但很少或根本未考虑到声学效果。

7.对于大提琴来说,演奏者通常会坐在摆放在演奏台的顶板上的椅子/长凳上。该顶板是一个支撑演奏者的脚、椅子/长凳的脚和大提琴的尾柱的连续表面。这样,通过投射大提琴的结构传递的振动,顶板间接地起到声学功能。但是,由于从大提琴通过演奏者和/或椅子/长凳传递的振动对声学投射没有效果,因此这种振动对演奏台的顶板有不利影响。这种效果在与变化范围很大的演奏台尺寸相结合时,会对演奏者试图达到的声音效果产生不一致且无益的声学作用。此外,在演奏台较小的情况下,演奏者还会担心椅子/长凳从后端滑落。因此,仍然需要设计能够增强乐器的声学特性并为演奏者提供舒适性的更好演奏台。

技术实现要素:

8.根据一些实施例,本公开提供了一种共鸣台,该共鸣台包括限定共鸣台的框架的多个壁。一块顶板联接至所述多个壁,以形成支撑在共鸣台上演奏乐器的演奏者的顶面。一块共鸣板也联接至所述多个壁,并与顶板隔离。该共鸣板配置为接收乐器的一部分,并投射乐器的结构传递的振动,以实现声学放大。

9.根据某些实施例,本公开提供了一种共鸣板,该共鸣板包括第一表面和与第一表面相对的第二表面。所述第一表面包括沿着第一表面的长度设置并配置为接收乐器的一部分的第一支架。所述共鸣板配置为联接至支撑演奏乐器的演奏者的共鸣台,并投射乐器的结构传递的振动,以实现声学放大。

10.在一些实例中,所述第二表面包括第二支架,该第二支架具有以平行模式、网格模式、同心模式、对称模式和/或不对称模式设置在第二表面上的多个支架。在某些实例中,所述第一支架包括配置为接收所述乐器的一部分的接口。作为一个实例,所述乐器的一部分是尾柱,并且所述接口包括多个间隔开的插孔,这些插孔适于接收尾柱,以将乐器联接至共鸣板。

11.在一些实例中,所述多个壁包括前壁、后壁、第一侧壁、以及与第一侧壁相对的第二侧壁。在某些实例中,所述多个壁之中的至少一个包括开口。例如,第一侧壁包括贯穿第一侧壁设置的第一侧壁开口。作为一个实例,第二侧壁包括贯穿第二侧壁设置的第二侧壁开口。例如,前壁包括贯穿前壁设置的前壁开口。在一些实例中,所述共鸣板经由安装轨道联接至所述多个壁。在某些实例中,所述顶板包括开口,共鸣板通过该开口联接至所述多个壁。

12.在一些实例中,所述共鸣板由单种材料构成。在某些实例中,所述共鸣板由两种或更多种不同的材料构成。在一些实例中,所述共鸣板与共鸣台的框架结合成一体,而在某些实例中,所述共鸣板是可附接至共鸣台的框架的独立部件。

13.根据一些实施例,本公开提供了一种制造共鸣台的方法。该方法包括组装共鸣台的框架,其中该框架包括前壁、后壁、第一侧壁和第二侧壁。该方法还包括将顶板联接至框架,以形成支撑在共鸣台上演奏乐器的演奏者的顶面。此外,该方法包括将共鸣板联接至框架。该共鸣板与顶板隔离,并配置为接收乐器的一部分,以投射乐器的结构传递的振动,以实现声学放大。

附图说明

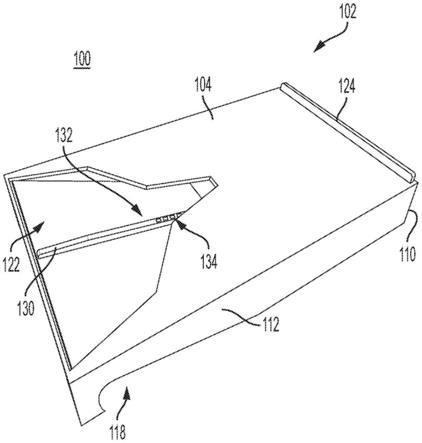

14.图1示出了共鸣台的透视图;

15.图2示出了图1的共鸣台的另一个透视图;

16.图3示出了共鸣台的框架的透视图;

17.图4示出了图3的框架带有安装轨道时的透视图;

18.图5示出了图4的框架带有顶板时的前视透视图;

19.图6示出了图4的框架带有顶板时的后视透视图;

20.图7示出了图4的框架带有顶板时的仰视透视图;

21.图8示出了图4的框架带有共鸣板时的透视图;

22.图9示出了共鸣台的不同构造;

23.图10示出了共鸣板的不同构造;

24.图11示出了上侧支架的透视图;

25.图12示出了图11的上侧支架联接至共鸣板时的透视图;

26.图13示出了联接至上侧支架的乐器的一部分的透视图;

27.图14示出了上侧支架的不同构造;

28.图15示出了用于上侧支架的插孔的不同构造;

29.图16示出了以网格模式布置的下侧支架的透视图;

30.图17示出了图16的下侧支架联接至共鸣板时的透视图;

31.图18示出了以平行模式布置的下侧支架的透视图;

32.图19示出了图18的下侧支架联接至共鸣板时的透视图;

33.图20示出了下侧支架的不同构造;以及

34.图21示出了在共鸣台上演奏乐器的演奏者的透视图。

35.在多个视图中,相应的附图标记表示相应的部件。虽然附图示出了本公开的多种特征和部件的实施例,但是附图不一定是按比例的,并且某些特征可能是夸张地示出的,以更好地说明和解释本公开。在本文中阐述的范例说明了本公开的实施例,并且这样的范例不应理解为以任何方式限制本公开的范围。

具体实施方式

36.为了促进对本公开的原理的理解,在下文中将参照附图中示出的实施例进行说明。在本文中公开的实施例不是详尽无遗的,也并非旨在将本公开限制于以下详细说明中公开的精确形式。相反,说明这些实施例的目的是为了使本领域其它技术人员能够利用它们的教导。

37.要设计用于大提琴等乐器的共鸣台,理解演奏者、大提琴和共鸣台支撑面之间的机械相互作用非常重要。研究表明,最集中的能量是从大提琴的尾柱传递的,几乎没有有用的能量从演奏者传递至支撑表面。

38.利用穿过大提琴的尾柱的能量进行声学放大类似于在具有一根振动的弦的乐器上向音板传递振动的音桥。如此,对利用音桥的各种乐器(例如音乐会钢琴、音乐会竖琴、古典吉他和扬琴)的转导方法和材料进行了分析。在这些研究中发现了多个重要的特征。首先,材料的选择和结构在结构上对支撑振动弦的重量或压力很重要。其次,材料的类型和形状应选择为能够增强结构传递的振动的声学输出。还有,传递声音的结构在振动的弦上施加的质量应尽可能小。

39.表现出这些特征的最成功的乐器是音乐会大钢琴。虽然钢琴的琴桥是由致密木材和金属制成的大型结构,但是钢琴采用处于高张力下的重规格琴弦来驱动琴桥和大云杉音板,由此克服了这个问题。音板的宽度还沿其长度变化,从而允许在很宽频率范围内发生共鸣。就大提琴的尾柱而言,这种驱动音板的张力优点并不存在。相反,只能依靠大提琴的重量和演奏者引起的向下压力。

40.音乐会竖琴有高度张紧的琴弦和支撑良好的琴桥,该琴桥连接至由云杉制成的梯形音板。像音乐会钢琴一样,梯形音板的宽度沿着乐器长度的转变允许竖琴具有很宽范围的共鸣频率。在早期的木琴和现代的扬琴中也能看到梯形音板的实施。

41.与钢琴或竖琴相比,古典吉他音板的特点是弦的张力较低,振动质量较小。吉他的音板同样支持很大范围的频率放大,这是因为从顶端到尾端的宽度是变化的。但是,由于振动质量小,吉他在利用能量方面效率较低。

42.对于所研究的各种乐器来说,选择适当的材料和具有适当的支撑技术是成功利用这些乐器的能量的重要因素。在所有情况下,音板都在边缘处被牢固地支撑和撑拉,以最大

限度地增加支撑接口处的阻抗,从而将尽可能多的能量反射回面板中。目标是在顶部尽可能轻,在边缘处尽可能柔顺以允许振动,结构的大部分尽可能坚硬以帮助投射高次谐波并抵抗琴弦在琴桥上的任何扭转或弯曲运动。

43.传统的演奏台存在的一个问题是,从乐器通过演奏者传递的振动对演奏者试图达到的声音效果产生不一致且无益的声学作用。为了解决这个问题,本公开提出了一种用于主动投射乐器的结构传递的振动的演奏台设计。具体而言,本公开的实施例说明了一种用于大提琴演奏家坐在其上的共鸣台。该共鸣台是一个机械和无源的声学装置,不包含电子或人工放大。该共鸣台承接大提琴的尾柱,将尾柱联接至振动共鸣板或“音板”。该共鸣板与演奏者所坐的表面隔离,以防止由演奏者的身体和/或演奏者所坐的椅子/长凳造成的任何有害影响。在演奏时承载乐器的重量的大提琴尾柱由通过尾柱机械地联接的共鸣板支撑。大提琴产生的结构传递的振动驱动共鸣板,而共鸣板又有助于大提琴向周围环境声学投射。

44.如本文所述,共鸣板的设计理念源自钢琴、竖琴、古典吉他或扬琴中的音板,即,一块由轻质材料制成并从一侧支撑的用于最佳地增强和投射琴弦在张力下的振动的大木板。当用于共鸣台时,与大提琴的连接点承受的压力或张力明显小于钢琴或竖琴的情况。因此,应特别注意产生具有以下特征的共鸣板。首先,共鸣板应尽可能轻,以允许通过大提琴的尾柱放大振动。在一些实例中,这是通过使用欧洲西提卡云杉来实现的,因为这种材料具有刚性、规则间隔的纹理和较低整体密度的综合特性。其次,共鸣板应顺应振动运动,从而能将大提琴发出的能量传递到空气中,但是共鸣板应足够坚硬,能支撑大提琴的重量,并在很宽的频率范围内共鸣。在一些实例中,这是通过在由木材、碳纤维和/或其它合成材料(例如凯夫拉尔、诺梅克斯)的压层构成的共鸣板的背面使用多种支架来实现的。另外,共鸣台的框架支撑共鸣板的接口应尽可能坚硬,使得振动能量被反射回共鸣板中,而不会被框架损耗或衰减。

45.在某些实施例中,共鸣板不是永久地安装在共鸣台上。相反,共鸣板是可互换的,这取决于不同乐器和/或演奏者的声学要求。虽然本公开是在大提琴的背景下说明的,但是应理解,本公开也适用于具有尾柱或尾托的其它乐器,例如双低音贝斯、竖琴、管乐器等。

46.请参考图1和2,其中示出了共鸣台100,该共鸣台包括框架102、顶板104和共鸣板106。框架102是由多个壁限定的支撑结构,包括前壁108、后壁110、第一侧壁112和第二侧壁114。前壁108与后壁110相对,而第一侧壁112与第二侧壁114相对。顶板104联接至所述壁,以形成一个倒置的五面箱体,第六面是敞开的,并面向地板。通过这种方式,顶板104提供了一个支撑表面,演奏者可在演奏乐器时坐在或站在该支撑表面上。共鸣板106与顶板104隔离,并且配置为投射乐器的结构传递的振动,以实现声学放大。

47.根据某些实施例,所述壁之中的至少一些壁具有端口或开口,以促进声学投射。根据期望的设计和/或声学响应,可能不需要这些开口中的一些或全部开口。例如,所述壁之中的至少一个壁具有开口。作为一个实例,前壁108包括贯穿前壁设置的前壁开口116,第一侧壁112包括贯穿第一侧壁设置的第一侧壁开口118,第二侧壁114包括贯穿第二侧壁设置的第二侧壁开口120。在一些实施例中,后壁110包括开口。根据多个实施例,壁的任何组合都可具有开口。例如,前壁108和后壁110具有开口。例如,后壁110和侧壁112、114具有开口。例如,只有侧壁112、114具有开口。作为一个实例,侧壁112、114之中只有一个具有开口。例

如,侧壁112、114和前壁108之中只有一个具有开口。作为一个实例,侧壁112、114和后壁110之中只有一个具有开口。例如,所有的壁108

‑

114都具有开口。

48.在一些实施例中,前壁开口116是用于促进向演奏台的前部投射声音的椭圆形孔。在某些实施例中,第一和第二侧壁开口118、120是用于促进向演奏台的侧面投射声音的泪滴形孔。应理解,在其它实施例中,可考虑所述壁开口的其它形状、尺寸和位置。

49.根据一些实施例,顶板104包括开口122,共鸣板106通过该开口122设置并联接至框架的壁。例如,开口122是与共鸣板106的形状对应的梯形孔。但是,在其它实施例中,可考虑与共鸣板的形状对应的任何适当形状的开口。

50.根据某些实施例,顶板104包括设置在顶板后端的座椅轨道124。例如,座椅轨道124横跨后壁110的顶部设置。座椅轨道124用于防止演奏者的椅子/长凳移动到超出演奏台的后面并从演奏台的后面滑落。

51.根据一些实施例,共鸣板106包括上侧表面126和下侧表面128(参见图17和19)。为了将乐器联接至共鸣板106,在上侧表面126上设有上侧支架130。例如,上侧支架130沿着上侧表面126的长度设置。上侧支架130包括具有多个间隔开的插孔134的接口132,这些插孔134配置为接收乐器的一部分。作为一个实例,所述乐器的一部分是大提琴的尾柱,并且所述多个插孔134之中的每一个均适于接收尾柱,以将大提琴联接至共鸣板106,从而有效地扩大或加倍大提琴的表面积。在一些实例中,共鸣板106由厚度为5

‑

7毫米的欧洲西提卡云杉制成。

52.图3

‑

8示出了共鸣台100的制造。根据多个实施例,可使用任何适当的紧固装置组装演奏台100的部件,例如螺钉、钉子、螺栓、粘合剂等。在图3

‑

4中,框架102由外壁108

‑

114以及内壁302、304构成,这些壁为置于框架上的重物(例如演奏者的重量)提供支撑。在一些实施例中,框架102的各个壁由对于温度和湿度变化稳定的致密坚硬材料制成,例如不同类型的胶合板(例如9层桦木/杨木胶合板、13层全俄罗斯桦木胶合板等)。

53.在图4中,利用相应的支撑壁406、408构造安装轨道402、404,并将其设置在前壁108与内壁302之间,这些支撑壁406、408稳固地支撑安装轨道,以产生能够将振动能量反射回共鸣板的稳定刚性结构。作为一个实例,安装轨道402、404由枫木制成。共鸣板106经由安装轨道402、404联接至框架102的壁。这样,安装轨道402、404的尺寸使其能够接收共鸣板106并将共鸣板联接至框架102的壁。通过这种方式,共鸣板包含在共鸣台前部的框架内并由框架支撑。这种布置使演奏者与支撑大提琴的表面隔离,从而消除了演奏者的椅子和脚的任何衰减效应。

54.在图5

‑

7中,顶板104构造并联接至框架102,而在图8中,共鸣板106构造并联接至框架102。图5

‑

6还示出了横跨后壁110的顶部设置的座椅轨道124。在图7中,在安装轨道402、404上分别示出了用于在其上搁置共鸣板106的横档702、704。图8示出了安装轨道402、404之间的共鸣板106,未示出顶板104。在共鸣板106的前部与前壁108之间存在气隙802,而在共鸣板106的后部与内壁302之间存在气隙804。这些气隙允许共鸣板的振动运动。共鸣板106具有固有的柔韧性,以实现声学放大。在一些实施例中,使用较硬的面板构造以帮助强化高频并提高音调的清晰度,但是可能以声音输出衰减为代价。共鸣板106在结构上是与顶板104隔离的。在一些实施例中,共鸣板106与共鸣台100的框架结合成一体。在某些实施例中,共鸣板106是可附接至共鸣台100的框架的单独或独立部件。

55.请参考图9和10,其中示出了配有多种共鸣板形状的共鸣台的不同构造,包括梯形902、三角形904、圆形906、椭圆形908、910、正方形/矩形912、菱形914、以及其它适当的对称或不对称形状。这些共鸣板可由任何适当的材料制成,例如木材、金属、塑料、玻璃纤维、碳纤维、其它复合材料、蜂窝结构等。

56.如图10所示,为了促进声音传播,使用不同材料的压层来构造共鸣板。在一些实施例中,共鸣板由单种材料构成。例如,共鸣板1002包括由不同种类的相同材料(例如三种不同的木材)构成的三层1004

‑

1006。在某些实施例中,共鸣板由两种或更多种不同的材料组成。例如,共鸣板1008包括三层不同的材料,例如由木材构成的第一层1010、由诺梅克斯材料构成的第二层1011、以及由碳纤维构成的第三层1012。作为一个实例,共鸣板1014包括两层不同的材料,例如由木材构成的第一层1016和由玻璃纤维构成的第二层1017。

57.图11

‑

15示出了上侧支架130的结构。根据一些实施例,上侧支架130是由云杉木(3层)和碳纤维(2层)构成的5层层压结构,具有至少六个插孔134。在一些实例中,插孔134用预浸有树脂的碳纤维增强,以使可用振动能够在共鸣板的表面上传播,而不会发生不必要的动力学损耗和/或对频谱的衰减。

58.为了构造图11所示的上侧支架,从云杉木制成两个侧面层1102、1104,并在其上层压碳纤维(例如使用真空袋成型工艺)。中心层1106也由云杉木制成,并蚀刻有凹槽以形成插孔134,插孔134可覆有任何适当的增强材料(例如碳纤维、玻璃纤维、环氧树脂等)。然后,将侧面层1102、1104和中心层1106连接到一起,以形成上侧支架130。虽然图11示出了中心层1106具有六个插孔,但是在其它实施例中可考虑任何数量的插孔。

59.在图12中,上侧支架130联接(例如通过粘合剂)至共鸣板106的上侧表面126。插孔134朝向梯形共鸣板106的窄端排列。这提供了一种更有利于较高分音而不是较低频率的机械优点,以提高投射的音调的清晰度。

60.图13示出了设置在一个插孔134中以将大提琴联接至共鸣板106的大提琴尾柱1302。大提琴与共鸣板之间的接口很重要。大提琴演奏者习惯于将尾柱压入典型的演奏台的软木中。虽然这能有效地防止大提琴滑落,但软木并不能提供用于将尾柱中的振动(尤其是高次谐波)传递至演奏台的支撑面的良好接口。

61.请参考图14和15,其中示出了具有不同类型的插孔的上侧支架的不同构造。上侧支架的设计允许操作乐器的演奏者进行舒适的运动,同时能够将乐器的结构传递的振动传递至共鸣板。上侧支架可由任何适当的材料制成,例如木材、金属、塑料、玻璃纤维、碳纤维、其它复合材料、蜂窝结构等。例如,如图14所示,联接至共鸣板1404的上侧支架1402由包括中心层1406和侧面层1408、1410的单种材料(例如木材)制成。在中心层1406上设有一系列方形插孔1412。或者,联接至共鸣板1404的上侧支架1414由不同材料的组合制成,其中中心层1416由第一种材料(例如玻璃纤维)组成,而侧面层1418、1420由第二种材料(例如木材)组成。在此,设置在中心层1416上的插孔1412是圆形的。

62.在图15中,插孔1412被示为具有不同类型的槽,例如v形槽1502和凹槽1504,这些槽配置为接收和支撑乐器的尾柱1506。在一些实施例中,v形槽1502层压有一层增强材料1508(例如碳纤维)。该增强材料还可用来防止尾柱的任何滑动。根据多个实施例,所述插孔包括任何形式的一个或一系列槽、杯、凹口、孔、凹部和/或其它缺口。

63.图16

‑

19示出了共鸣板106的下侧表面128上的下侧支架1602的构造。虽然支撑对

于任何给定的共鸣板来说可能不是必需的,但是可使用具有不同形状和/或材料的支架来提升期望的声学特性。例如,在使用蜂窝结构或多层共鸣板时,可能不需要支撑。在图16和17中,下侧支架1602包括多个按网格模式(“网格式”)彼此相交的独立支架。在各个支架相交的位置,每个独立支架在其下侧包括一个或多个扇形切口1604。这样做是为了减轻整体重量,同时保持高刚度。在图17中,“网格式”下侧支架1602联接(例如通过粘合剂)至共鸣板106的下侧表面128。在一些实施例中,在附接之前,在“网格式”下侧支架1602上面层压一层增强材料1702(例如碳纤维)。

64.在图18和19中,下侧支架1602包括多个按平行模式(“钢琴肋式”)布置的独立支架。每个独立支架均由云杉/碳纤维/云杉层压板制成。每个独立支架在端部附近均有一个锥形轮廓,以提高边缘处的柔韧性。在图19中,“钢琴肋式”下侧支架1602联接至共鸣板106的下侧表面128。每个支架相对于下侧表面128垂直布置,以提供刚性,同时使增加的质量最少。在一些实例中,使用真空袋成型工艺来附接“钢琴肋式”下侧支架1602,从而在附接至共鸣板106期间在每个支架上施加一致且均匀的力。

65.请参考图20,其中示出了用于不同共鸣板形状的下侧支架的不同构造,包括网格模式2002、平行模式2004、同心模式2006、对称模式2008、不对称模式2010(例如扇形、x形、曲线形、星形、蜗牛形等)、以及其它适当的模式。这些下侧支架可由任何适当的材料制成,例如木材、金属、塑料、玻璃纤维、碳纤维、其它复合材料、蜂窝结构等。此外,各个支架的宽度、长度和总数量可根据需要改变,以便为不同的乐器和/或音乐环境提供最佳效果。

66.图21示出了处于坐姿的演奏者正在共鸣台100上演奏大提琴。大提琴的尾柱联接至共鸣板106。有为大提琴赋予独特声音的多个共振峰区。其中包括250、300

‑

500、600

‑

900和2khz关键频率。通过使用具有图17和19所示的构造的共鸣板106,可投射500hz与2khz之间的振动,这增加了大提琴声音的存在感和清晰度。共鸣台100可改造为供乐器独奏家和/或一组乐器演奏者使用。

67.根据多个实施例,可如下进行操作来制造共鸣台(例如100)。这些操作可手动进行,也可使用自动组装机和夹具进行。操作时,首先组装框架(例如102),该框架包括前壁(例如108)、后壁(例如110)、第一侧壁(例如112)和第二侧壁(例如114)(参见图3)。然后将顶板(例如104)联接至框架以形成支撑在共鸣台上演奏乐器的演奏者的顶面(参见图5和6)。随后将共鸣板(例如106)联接至框架(参见图1和2)。该共鸣板与顶板隔离,并配置为接收乐器的一部分,以投射乐器的结构传递的振动,以实现声学放大(参见图13)。例如,共鸣板经由安装轨道(例如402、404)联接至框架(参见图7和8)。

68.根据一些实施例,操作需要将第一支架(例如130)设置在共鸣板的第一表面(例如126)上(参见图12)。例如,第一支架包括具有多个间隔开的插孔(例如134)的接口(例如132),这些插孔配置为接收所述乐器的一部分。

69.根据某些实施例,操作需要在共鸣板的第二相对表面(例如128)上设置多个第二支架(例如1602)(参见图17和19)。例如,将多个第二支架按平行模式、网格模式、同心模式、对称模式和/或不对称模式设置在第二表面上。

70.虽然本公开是以确立发明人的拥有权并使本领域普通技术人员能够制造和使用本公开的方式说明的,但是应理解和认识到,在本文中公开的实施例有许多等同形式,并且可对其做出各种修改、改造和变化而不会脱离本公开的范围和精神,本公开的范围和精神

不受实施例的限制,仅由所附权利要求限定。