1.本发明属于土壤改良领域,涉及利用工业废弃物和高分子化合物改良土壤领域,具体涉及一种针对于石灰性紫色土的复合土壤改良剂及其施用方法。

背景技术:

2.由于人口的持续增加,人类对土壤资源不断索取和破坏,化肥和农药等农用化学品过度使用,导致土壤肥力失调,耕地土壤质量下降,干旱缺水、水肥利用效率低下和面源污染,限制了我国农业生产高效和可持续发展。施加改良剂,是现代农业中从源头控制水土和养分流失的一种有效途径。

3.粉煤灰是燃煤企业在生产过程中排放出的固体废渣,粉煤灰的不恰当处理不仅占用了大面积土地,还可能对环境造成污染。现阶段,对粉煤灰研究的重点主要集中在农业、建材和建筑、化学工业、环境保护等方面,而粉煤灰作为常见的土壤改良剂原料,具有粒细质轻、多孔松散、比表面积大、活性基团较多且吸附能力较强的特点,能够促进土壤颗粒的团聚作用,粉煤灰的理化性质决定了粉煤灰可以用作土壤改良剂及肥料填充剂,为农作物生长发育创造良好的条件,提高农作物的品质。

4.羧甲基纤维素钠(carboxymethylcellulose sodium,cmc)是天然纤维素经碱化反应和醚化反应改性得到的一种具有羧甲基结构的纤维素醚衍生物,作为一种纤维素衍生物,由于亲水基团羧甲基的存在使得cmc非常容易与水结合,在氢键与范德华力的作用下高分子聚合物相互交错形成网状结构,从而可与大量的水结合形成水凝胶。cmc的水溶液具有很好的增稠、悬浮、黏合、持水等特性,因此广泛应用于石油、地质、食品、纺织、印染、造纸、陶瓷、化妆品、医药等工业,而且cmc来源丰富,成本低,易被土壤中微生物所降解,且无毒,因此可以将其作为土壤改良剂。

5.石灰性紫色土主要分布在四川盆地及滇中等地,土壤有机质在10g

·

kg

‑1左右,总氮、总磷含量低,土体浅薄,土壤质地多为砂质土,土粒孔隙大,通气透水性强,毛管作用弱。由于土壤颗粒大,比表面小,吸附、保持养分及水分的能力差。近年来,这种类型的耕地开始退化,土壤有机质含量急剧下降,加上风侵、水侵的加剧,形成了恶性循环,肥料、水分流失严重,水、肥利用率下降,不利于植物的正常生长,急需提供可以治理的手段。

6.目前已有学者对cmc及粉煤灰单独施用对土壤的改良效果进行了研究,但目前并无将其用于石灰性紫色土的研究,从现有研究结果来看主要可以存在以下几方面的问题:(1)由于粉煤灰中几乎不含氮元素和有机质,单一施用粉煤灰改良沙化土壤无法均衡供应土壤营养;粉煤灰与其他固体废弃物联合使用可弥补其单一施用的不足,但固体废弃物的种类、配比及联合使用方式均会影响改良效果,因而将其用于石灰性紫色土的改良效果如何有待进一步研究;(2)对于cmc作为改良剂施加于土壤的研究对土壤养分保持和土壤稳定性团聚体的研究少有提及,因而将cmc应用于石灰性紫色土的改良效果未知,需要进行具体研究;(3)不同试验之间的供试土壤的理化性质有较大差异,目前试验所得的有关粉煤灰和cmc的研究成果不具备普遍性,对于具体问题还需要具体分析,因而在复配型改良型配方下

对于四川地区常见的石灰性紫色土的改良研究也较少仍需要开展大量工作,目前无任何相关研究可供参考。

7.因此,有关复合改良剂用于石灰性紫色土的改良方案,有待进一步开展研究。

技术实现要素:

8.本发明的目的就是为了解决上述技术问题,而提供一种针对于石灰性紫色土进行高效改良的复合土壤改良剂及其施用方法,本发明的复合改良剂是专门针对于四川地区常见的石灰性紫色土,经研究发现该复合改良剂组合可以大大提高该土壤的保水保肥性能,并显著改良该石灰性紫色土的沙化性质、减少土壤容重、增大孔隙度,且能够显著提高其水稳定性团聚体中>0.3mm粒级团聚体的含量。

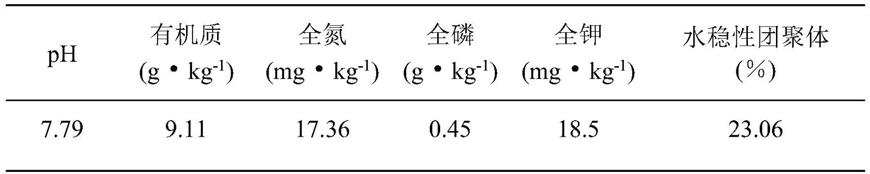

9.本发明的目的之一是提供一种针对于石灰性紫色土的复合土壤改良剂,所述复合土壤改良剂是由羧甲基纤维素钠和粉煤灰按照重量比1:10组合而成,所述石灰性紫色土的理化性质为:全氮17.36mg

·

kg

‑1,总磷0.45g

·

kg

‑1,全钾18.5mg

·

kg

‑1,有机质9.11g

·

kg

‑1,水稳性团聚体含量23.06%,ph=7.79。

10.本发明的上述复合土壤改良剂是针对四川地区常见的石灰性紫色土,通过大量研究获得了将羧甲基纤维素钠和粉煤灰按照重量比1:10组合而成的复合土壤改良剂,发现该复合土壤改良剂对石灰性紫色土的保水保肥性能效果较佳,并能很好改良该石灰性紫色土的沙化性质、减少土壤容重、增大孔隙度,更重要的是该复合土壤改良剂能够显著提高其水稳定性团聚体的含量,对>0.3mm粒级团聚体含量的提高了108%。

11.进一步的是,所述粉煤灰的粒径为320目,含水量0.5%。

12.本发明的目的之二是提供上述复合土壤改良剂在石灰性紫色土改良方面的具体施用方法,其是将该复合土壤改良剂直接施撒于土壤,或是通过对土壤淋洗的方式进行改良,所述复合土壤改良剂的施用量为30g

·

改良剂/kg

·

土壤。

13.本发明的有益效果如下:

14.本发明的土壤改良剂能够实现废弃物的资源化利用,一定程度上可以解决粉煤灰堆放的问题。而且,这种复合改良剂对土壤的保水保肥性能有显著的提升作用,并能够减少土壤容重、增大孔隙度,和提高其水稳定性团聚体中>0.3mm粒级团聚体的含量,可以很好应对土壤过度侵蚀后的土壤退化问题,且其应该方法简单。

附图说明

15.图1为本发明实施例所采用的土柱示意图;

16.图2为不同处理团聚体的平均重量直径(a)和几何平均直径(b);

17.图3为不同处理土壤团聚体的不稳定团粒指数(a)和分形维数(b);

18.图4为不同处理全氮淋失量变化,图中不同字母代表相同天数不同处理间存在显著差异p<0.05,下同;

19.图5为不同处理总磷淋失量变化;

20.图6为不同处理全钾淋失量变化;

21.图7为不同处理淋溶液体积变化;

22.图8为不同处理淋溶液ph变化。

具体实施方式

23.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例对本发明进行具体描述,有必要指出的是,以下实施例仅仅用于对本发明进行解释和说明,并不用于限定本发明。本领域技术人员根据上述发明内容所做出的一些非本质的改进和调整,仍属于本发明的保护范围。

24.实施例1

25.1.材料和方法

26.1.1实验材料

27.①

塑料桶:直径200mm,高200mm,共27个。

28.②

土柱淋滤试验装置:直径5cm,高30cm的pvc圆柱管(见图1),在其底部设置一个出水口,用来收集淋溶液,共27个。

29.③

供试土壤

30.供试土壤为石灰性紫色土,采集于2020年10月,地点为成都市龙泉驿区龙泉山城市森林公园(该地年平均气温16.5℃,年平均相对湿度81%,平均年降水量895.2mm)。采土时利用土钻,按照五点取样法采集0

‑

20cm的表层土壤,带回实验室风干。将风干后的土壤混匀,利用四分法取一部分土壤,经人工去除枯枝落叶后,用研钵研磨,过100目筛,用于测定土壤基本理化性质,结果如表1。可见该供试土壤理化性质如下:全氮17.36mg

·

kg

‑1,总磷0.45g

·

kg

‑1,全钾18.5mg

·

kg

‑1,有机质9.11g

·

kg

‑1,水稳性团聚体含量23.06%,ph=7.79。

31.表1供试土壤理化性质

[0032][0033]

④

供试羧甲基纤维素钠及粉煤灰

[0034]

供试粉煤灰(fa)为水泥色粉状,粒径为320目左右,含水量0.5%。供试羧甲基纤维素钠(cmc)购于生工生物工程,化学分析纯。

[0035]

⑤

供试肥料共计3种,详情见表2。

[0036]

表2供试肥料

[0037][0038]

1.2药品仪器

[0039]

实验药品:

[0040]

除非另有说明,以下试剂均为分析纯。

[0041]

氢氧化钠、盐酸、硫酸、磷酸、硼酸、甲基红、溴甲酚绿、无水乙醇、高锰酸钾、碳酸

钠、过硫酸钾、2,6

‑

二硝基酚、酒石酸钾钠、氯化镧、硫酸铜、硫酸钾、l(+)

‑

抗坏血酸(优级纯)、钼酸铵、磷酸二氢铵、氯化钾、氯化铵、无氨水、硝酸钾。

[0042]

试验仪器设备:

[0043]

可调温电炉、自动凯氏定氮仪、天平、酸度计、镍坩埚、马弗炉、分光光度计、火焰光度计、高压灭菌锅、其它常用玻璃仪器。

[0044]

1.3试验方法设计

[0045]

(1)试验处理

[0046]

称取1kg风干后的石灰性紫色土于塑料桶(直径200mm,高200mm)中,加入一定量的粉煤灰(fa)和羧甲基纤维素钠(cmc),倒入少量蒸馏水,混匀后静置7天,静置完成后将混合土倒出,风干15天,去除杂质后备用。试验共设置9个处理:不添加土壤改良剂(ck)、1%fa、3%fa、0.1%cmc、0.2%cmc、1%fa+0.1%cmc、1%fa+0.2%cmc、3%fa+0.1%cmc、3%fa+0.2%cmc。每个处理设置3次重复,进行土柱淋溶试验,处理方法如下:

[0047]

表3试验处理方法

[0048][0049]

(2)土壤水稳定性团聚体试验

[0050]

通过湿筛法来测定土壤水稳性团聚体含量:称取50g风干土样于烧杯中,在烧杯中加入100ml蒸馏水将其浸泡30min,再倒入5mm筛子中,同时下置2mm、1mm、0.45mm、0.25mm的4个筛子,将套筛连接紧密并盖好盖子后慢慢地放到一个塑料桶中,桶内装有约2/3的蒸馏水,浸泡5min后上下振荡,振荡时间超过5min,完成后捞起,将各个筛子中的土样洗至已知重量的锡箔纸盒中,于105℃的烘箱中烘至恒重,冷却后称重,即得到>0.25mm粒径的土壤团聚体含量和各粒径组成。计算各处理组的水稳性团聚体质量百分比、平均重量直径(mwd)、几何平均直径(gmd)、不稳定团粒指数和分形维数(d)。

[0051]

(3)土柱淋溶试验

[0052]

土柱淋溶试验装置设计为一个上方开口,底部封闭且直径5cm,高30cm的pvc圆管,在其底部通过打孔来作为出水口,用于淋溶液的收集(如图1)。在出水孔表面铺设一层滤布,并在滤布上铺一层石英砂,起到过滤淋溶液的作用,每柱装入500g处理后的风干土壤,并将表2中的氯化铵、磷酸二氢铵、氯化钾三种肥料都以600mg

·

kg

‑1的施用量混施于土壤,土壤表面再加2

‑

3cm厚的石英砂层覆盖。试验按照上述9个处理,每个处理设3次重复。在安

装土柱时,加入的土壤尽量压实并紧贴土柱管壁,防止在加水时土壤出现空洞或水流直接顺管壁流出,在土柱最下方放置一个漏斗并连接一个250ml锥形瓶用于承接淋溶液。进行淋溶实验前为了使土壤水分接近饱和先加入250ml蒸馏水,培养三天之后进行第一次土柱淋溶,即缓慢倒入100ml蒸馏水,收集此后24h内的淋溶液,中间间隔四天,再加入100ml蒸馏水进行第二次淋溶,之后每次操作步骤相同,共淋溶五次,即分别在第1、5、9、13d和17d淋溶土柱。每次收集淋溶液后,测定淋溶液的体积、ph、总氮及总磷含量。淋溶液体积直接用量筒测定,ph值用ph计测定,土柱淋溶液测定总氮含量采用过硫酸钾氧化

‑

紫外分光光度法,总磷含量采用过硫酸钾氧化

‑

钼锑抗分光光度法,全钾含量采用火焰光度法。

[0053]

1.4数据处理与统计

[0054]

采用excel

‑

2016进行数据整理,origin

‑

8.5进行作图,spss

‑

27.0对试验数据进行单因素方差分析、相关性分析和主成分分析,差异显著性水平(p<0.05)通过邓肯法(duncan

‑

法)进行检验。

[0055]

2.结果与讨论(一)施用fa和cmc对水稳性团聚体的影响

[0056]

2.1不同处理对土壤水稳性团聚体组成的影响

[0057]

施用改良剂后,主要对土壤中>0.3mm粒级团聚体的含量有显著影响,同时能够降低<1mm粒级团聚体含量并增加≥1mm粒级团聚体含量,其中施用0.1%cmc的处理组2

‑

1mm粒级团聚体含量较ck显著增加了91%,而以1%fa和0.1%cmc复合施用的处理组1

‑

0.45mm粒级团聚体较ck显著降低了82%,0.45

‑

0.3mm粒级团聚体含量较ck显著降低了77%(表4)。fa和cmc复合施用与单一施用相比,复合施用对>0.3mm粒级团聚体含量的提高效果更明显,其中1%fa和0.1%cmc复合施用的处理组对>0.3mm粒级团聚体含量的提高幅度最大,达到了108%。在同一fa施用水平下,随着cmc配施量的增加,土壤中>0.3mm粒级团聚体的含量增加。而在同一cmc施用量下,随着fa施用量的增加,土壤中>0.3mm粒级团聚体的含量的变化趋势表现为先增大后降低,但降低后依然大于ck。

[0058]

表4不同处理对土壤水稳性团聚体组成的影响

[0059][0060][0061]

注:不同字母代表同一指标不同处理间存在显著差异p<0.05,下同。

[0062]

2.2不同处理对土壤团聚体平均重量直径和几何平均直径的影响

[0063]

团聚体平均重量直径(mwd)和几何平均直径(gmd)是反映土壤团聚体分布情况的指标,值越大说明土壤团聚作用越大,团聚体的稳定性越强,抗蚀性越高。结果表明,与ck相比,施用改良剂能显著地提高土壤水稳性团聚体的mwd和gmd,其中以3%fa和0.2%cmc复合施用的处理mwd显著提高了117%,以1%fa和0.1%cmc复合施用的处理gmd显著提高了112%。fa和cmc复合施用与单一施用相比,复合施用对mwd和gmd的提高效果更为明显,在fa施用水平为0%和3%时,随着cmc配施量的增加,mwd和gmd显著增大。单独施用fa时,随着fa的施用量增加,mwd和gmd都呈现先增大后降低的趋势。

[0064]

2.3不同处理对土壤团聚体的不稳定团粒指数(elt)和分形维数(d)的影响

[0065]

elt可直接评价耕作措施对水稳定性团聚体的破坏程度及其结构的稳定性,其值越小,表明土壤结构越稳定。d值是评价不规则形体结构特征的指标,可以表征土壤团聚体的通透性和抗蚀性,分形维数值越小,土壤通透性和抗蚀性越高,团聚体越稳定。结果表明,与ck相比,施用改良剂均能降低elt和d值,其中,以1%fa和0.1%cmc复合施用的处理elt显著降低了32%,单一施用0.2%cmc的处理d值降低了11%;fa和cmc复合施用与单一施用相比,复合施用对elt和d值降低效果更显著,且单独施用cmc对elt和d值的降低效果比单独施用fa更好,在fa施用水平为0%和3%时,随着cmc配施量的增加,elt和d值依次降低。

[0066]

(二)施用fa和cmc对土壤养分的影响

[0067]

(1)土壤全氮淋失特征

[0068]

不同处理下淋溶液tn浓度随淋溶时间的变化如图4所示,随着淋溶时间的变化,ck的淋溶液中tn浓度呈下降趋势,而施用改良剂的处理组的淋溶液中tn浓度变化表现为先减小后增大再减小,从第1天到第9天淋溶液tn浓度一直减小,而第13天的浓度有所提高,甚至有个别处理组超过了第1天的浓度,到第17天的浓度又有所下降,整体呈下降趋势。与ck相比,施用改良剂能减少淋溶液中tn含量,在第1天时,以1%fa和0.1%cmc复合施用的处理淋溶液tn含量较ck显著减少了38%,第5天时,以1%fa和0.2%cmc复合施用的处理淋溶液tn含量较ck显著减少了43%。与单独施用fa或cmc相比,复合施用对这17天内淋溶液中tn淋失总量的降低效果更显著,尤其以1%fa和0.2%cmc复合施用对淋溶液tn淋失总量的降低幅度最大,达到了40%。在单次淋溶过程中,单独施用cmc时,随着cmc的施用量增加,淋溶液tn含量依次降低,而单施fa时呈现先降低后升高的趋势,其中3%fa处理组的淋溶液tn含量在第1天和第17天较ck分别增加了5%和1%。

[0069]

(2)土壤全磷淋失特征

[0070]

不同处理下淋溶液中tp随淋溶时间的变化如图5所示,随着淋溶时间的变化,ck淋溶液中的tp浓度呈先增大再降低再增大的趋势,施用改良剂的处理组淋溶液tp浓度逐渐升高。在单次淋溶过程中,与ck相比,施用改良剂能降低淋溶液中的tp含量,且复合施用对淋溶液tp的降低效果比单独施用的效果更好,在第1天时,以3%fa和0.2%cmc复合施用对淋溶液tp的降低幅度最大,达到了39%,但有个别组出现了升高的现象,以3%fa单独施用的处理组较ck增加了10%。当fa施用量为3%时,随着cmc施用量的增加,淋溶液tp含量依次下降,与ck的这17天内淋溶液中tp淋失总量相比,以3%fa和0.2%cmc复合施用处理组tp淋失总量降低了26%,而以3%fa单独施用的处理组较ck增加了6%。

[0071]

(3)土壤全钾淋失特征

[0072]

不同处理下淋溶液中全钾含量随淋溶次数的变化如图6所示,随着淋溶时间的变化,所有试验组淋溶液中全钾浓度整体呈下降趋势,其中ck的淋溶液中全钾含量呈先降低再升高再降低的趋势,施用改良剂的组别淋溶液中全钾含量逐渐降低,到了第17天的浓度又有所上升。在单次淋溶过程中,与ck相比,部分施加改良剂的组别对淋溶液中全钾含量有降低的作用,但也有施用改良剂后土壤出现全钾淋失量增加的现象,在1天时,以1%fa和0.2%cmc复合施用的处理组淋溶液中全钾含量较ck减少15%,但以0.1%cmc单独施用的处理组较ck增加了31%;在同一fa施用水平下,随着cmc施用量的增加,淋溶液的全钾含量先增大,后减小。与ck相比,以1%fa单独施用的处理组对这17天内淋溶液中全钾的淋失总量降低幅度最大,降幅达到16%。

[0073]

(三)施加改良剂对土壤水分保持和ph的影响

[0074]

(1)对土壤水分保持的影响

[0075]

不同处理下淋溶液体积随淋溶时间的变化如图7所示,随着淋溶次数增加,淋溶液体积整体变化不太显著,主要变化在前两次淋溶体积呈下降趋势,但之后几次淋溶体积变化不明显,在第1天,以1%fa和0.2%cmc复合施用的处理组的淋溶液以及较ck显著减少了5%,在第5天,以3%fa单施的处理组较ck显著减少了8%。与ck相比,施加改良剂的组别水分淋出总量有所减少,以1%fa和0.1%cmc复合施用的处理组在这17天内的淋溶液总体积较ck减少了3%。

[0076]

(2)对土壤淋溶液ph的影响

[0077]

不同处理下淋溶液ph随淋溶时间的变化如图8所示,随着淋溶次数的增加,淋溶液的ph呈增大的趋势,但整体变化不大,主要在7.5~8.2之间,最大值和最小值之差不超过0.7。在单次淋溶过程中,与ck相比,施用改良剂能降低淋溶液的ph,但有个别组出现整体ph比ck大的情况,其中以0.2%cmc单独施用的处理组淋溶液ph较ck显著减少了5%,而以3%fa单施的处理组较ck增加了2%。在同一fa施用水平下,随着cmc施用量的增加,淋溶液的ph逐渐降低,而在cmc施用量相同时,随着fa配施量的增加,淋溶液ph出现增大的趋势。

[0078]

综上表明:与单独施用fa和cmc相比,两者复合施用对土壤水稳性团聚体形成有部分提升效果,尤其是1%fa和0.1%cmc复合施用的处理组对>0.3mm粒级团聚体含量的提高了108%,复合施用实验组的mwd和gmd整体水平也高于单独施用,对elt和d值的降低效果更明显。在养分方面,复合施用对这17天内淋溶液中养分淋失总量的降低效果更显著,以1%fa和0.2%cmc复合施用对淋溶液tn淋失总量降低了40%,3%fa和0.2%cmc复合施用处理组tp淋失总量降低了26%,这是因为两种改良剂复合后,更能促进土壤结构的形成,对水分和养分的吸附作用更强。

[0079]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。