1.本发明涉及船舶建造技术领域,尤其涉及一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法。

背景技术:

2.船坞是船舶建造的最重要的基础设施之一,船舶坞内建造周期是整个建造周期的重中之重。提高船坞的年船舶下水批次,合理统筹进行船坞利用规划是提升船厂整体产能的关键。

3.在一个船坞内可同时在建多艘船舶,船舶建造基本完成后应进行倾斜试验,其试验目的是确定空船实际重量及重心实际位置,以便完成船舶的完工完整稳性计算和破舱稳性计算。若其中一船舶需要进行倾斜试验时,需要进行坞内各船进行压载配载(调整浮态)

–

坞内注水

–

开启坞门

–

试验船舶出坞及其他船舶的起浮

–

关闭坞门抽水

–

其他船舶定位落墩,如此需要大量的工作量和工期。

技术实现要素:

4.(一)要解决的技术问题

5.为了解决现有技术的上述问题,本发明提供一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法,能够节省坞门开启次数,减少了工作量和工期。

6.(二)技术方案

7.为了达到上述目的,本发明采用的技术方案为:一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法,在船坞内有多只在建的船舶,将待船舶倾斜试验的船舶设为船舶a,其他未进行船舶倾斜试验的船舶设为船舶b,各船舶b的总数量≥1,对船舶a进行船舶倾斜试验包括如下准备步骤:

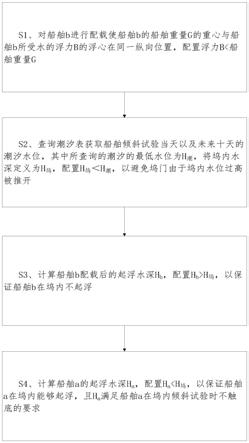

8.s1、对船舶b进行配载使船舶b的船舶重量g的重心与船舶b所受水的浮力b的浮心在同一纵向位置,配置浮力b<船舶重量g;

9.s2、查询潮汐表获取船舶倾斜试验当天以及未来十天的潮汐水位,其中所查询的潮汐的最低水位为h

潮

,将坞内水深定义为h

坞

,配置h

坞

<h

潮

,以避免坞门不会被潮汐推开;

10.s3、计算船舶b配载后的起浮水深h

b

,配置h

b

>h

坞

,以避免坞门由于坞内水位过高被推开;

11.s4、计算船舶a的起浮水深h

a

,配置h

a

<h

坞

,以保证船舶a在坞内能够起浮,且h

a

满足船舶a在坞内倾斜试验时不触底的要求。

12.(三)有益效果

13.本发明的有益效果是:通过对各船舶的配载以及坞内水深的配置,能够保证待试验船舶起浮进行船舶倾斜试验,同时保证其他在建船舶不起浮,从而使得其他在建船舶无需起浮、落墩等操作,实现了不出坞即可完成船舶的倾斜试验,解决了常规操作下需要耗费大量的工作量和工期的问题,即节省了坞门开启次数和其他船舶的定位落墩步骤,减少了

工作量和工期。而且坞内进行倾斜试验船舶不受水流、潮汐、风浪的影响,降低了试验失败率,且试验结果更加准确。由于坞内设施较码头更为完善,船舶在倾斜试验后在坞内进行收尾建造工作更为顺利,更加缩短船舶建造周期。

附图说明

14.图1为本发明实施例中船舶b的船舶重量g的重心与浮力b的浮心不在同一纵向位置的受力图;

15.图2为本发明实施例中船舶b的液舱示意图;

16.图3为计算图2船舶b的船舶重量g的示意图;

17.图4为本发明实施例中船舶b为艉半船时进行配载的液舱示意图;

18.图5为图4的三号压载水舱左/右的正面剖视图;

19.图6为图4的四号压载水舱左/右的正面剖视图;

20.图7为图4的五号压载水舱左/右的正面剖视图;

21.图8为本发明一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法的流程图;

22.【附图标记说明】

23.1、端部坞墩;2、第一压载水舱;3、第二压载水舱;4、第三压载水舱;5、第四压载水舱;6、艉垂线;

24.7、三号压载水舱左/右;71、三号压载水舱左;72、三号压载水舱右;

25.8、四号压载水舱左/右;81、四号压载水舱左;82、四号压载水舱右;

26.9、五号压载水舱左/右;91、五号压载水舱左;92、五号压载水舱右;

27.10、三号货油舱左/右;101、三号货油舱左;102、三号货油舱右;

28.11、四号货油舱左/右;111、四号货油舱左;112、四号货油舱右;

29.12、五号货油舱左/右;121、五号货油舱左;122、五号货油舱右;

30.13、坞内水位。

具体实施方式

31.为了更好的解释本发明,以便于理解,下面结合附图,通过具体实施方式,对本发明作详细描述。

32.实施例一

33.请参照图1至图8所示,一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法,在船坞内有多只在建的船舶,将待船舶倾斜试验的船舶设为船舶a,其他未进行船舶倾斜试验的船舶设为船舶b,各船舶b的总数量≥1,对船舶a进行船舶倾斜试验包括如下准备步骤:

34.s1、对船舶b进行配载使船舶b的船舶重量g的重心与船舶b所受水的浮力b的浮心在同一纵向位置,配置浮力b<船舶重量g;

35.s2、为统一计量标尺,本发明中水深计量为水面高出平底坞墩上表面的高度,即船舶未起浮时水面高出船舶平底外板的高度。查询潮汐表获取船舶倾斜试验当天以及未来十天的潮汐水位,其中所查询的潮汐的最低水位为h

潮

,将坞内水深定义为h

坞

,配置h

坞

<h

潮

,以避免坞门由于坞内水位过高被推开;

36.s3、计算船舶b配载后的起浮水深h

b

,配置h

b

>h

坞

,以保证船舶b在坞内不起浮;

37.s4、计算船舶a的起浮水深h

a

,配置h

a

<h

坞

,以保证船舶a在坞内能够起浮,以避免坞门由于坞内水位过高被推开,且h

a

满足船舶a在坞内倾斜试验时不触底的要求。

38.其中,若船舶b进行配载后船舶重量g的重心与浮力b的浮心不在同一纵向位置,即使浮力b<船舶重量g,船舶b也可能会出现艏部起浮或者艉部起浮。

39.其中,设m

b

为浮力b以端部坞墩1为支点对船舶b的力矩;

40.lcb为浮力b以端部坞墩1为支点对船舶b的力臂;

41.m

g

为船舶重量g以端部坞墩1为支点对船舶b的力矩;

42.lcg为船舶重量g以端部坞墩1为支点对船舶b的力臂;

43.所述s1还包括:

44.浮力b以端部坞墩1为支点对船舶b的力矩m

b

=b*lcb,船舶重量g以端部坞墩1为支点对船舶的力矩m

g

=g*lcg,配置m

b

<m

g

。如图1所示,船舶重量g的重心与浮力b的浮心不在同一纵向位置,且m

g

<m

b

,则船舶b将会产生一端起浮(船舶b远离坞墩的一端起浮)的情况。

45.通过图2和图3来解释船舶重量g的算法,图2中的船舶b设有4个压载水舱,由左至右分别为第一压载水舱2、第二压载水舱3、第三压载水舱4和第四压载水舱5,在第一、第三和第四压载水舱5中分别配载压载水,其中:

46.g1

‑‑

船舶b的空船重量;

47.g2

‑‑

第一压载水舱2配载压载水重量;

48.g3

‑‑

第三压载水舱4配载压载水重量;

49.g4

‑‑

第四压载水舱5配载压载水重量;

50.g

‑‑

船舶压载后的总重量;

51.l1

‑‑

船舶b的空船重心到艉垂线6的纵向距离;

52.l2

‑‑

第一压载水舱2配载压载水到艉垂线6的纵向距离;

53.l3

‑‑

第三压载水舱4配载压载水到艉垂线6的纵向距离;

54.l4

‑‑

第四压载水舱5配载压载水到艉垂线6的纵向距离;

55.l

‑‑

船舶压载后总重心到艉垂线6的纵向距离;

56.参照图3所示,g=g1+g2+g3+g4;

57.g*l=g1*l1+g2*l2+g3*l3+g4*l4;

58.上述l为lcg=lcb。

59.其中,对船舶b配载的方式包括在船舶b的液舱内进行加水压载。

60.其中,所述s2中配置h

坞

<h

潮

具体为:配置h

坞

≤h

潮

‑

0.5(m)。

61.如上所述,考虑到潮汐表的数据误差,因而要考虑到h

坞

的裕量保证坞门不会被推开。

62.其中,所述s3中配置h

b

>h

坞

具体为:配置h

b

‑

0.5(m)>h

坞

。

63.如上所述,考虑到h

b

的裕量,以避免船舶b在坞内起浮。

64.其中,所述s4中h

a

<h

坞

具体为:h

a

+0.5(m)<h

坞

。

65.如上所述,考虑到h

a

的裕量,以保证船舶a在坞内起浮。

66.其中,若存在船舶b为艉半船,由于艉半船的艏部切面为敞开状态,则对船舶b配载过程中,不采取封堵措施,让船舶b的艏部液舱自然进水进行局部配载。由于艉半船的主机等设备位于艉部,半船的重心偏于艉部,且艉部水线面面积较小导致半船浮心偏于艏部。参

考图4至图7所示,艏部三号压载水舱左/右7和三号压载货油舱左/右10自然进水,四号压载水舱左/右8部分加水压载,五号压载水舱左/右9满水压载,以满足配载要求。让艏部三号压载水舱左/右7和三号压载货油舱左/右10自然进水好处是:

67.1.无需人力加水配载,可以让艏部增加压载重量,使艉半船的起浮吃水增大,且缩减重心与浮心纵向位置距离,避免艉倾;

68.2.此处自然进水在坞内放入水前(艏部液舱未发生自然进水)和坞内抽水后(艏部液舱内的水也随之抽走),也不存在有额外的压载力压载船舶的情况,船舶下方墩木受力较轻,坞内放入水时由于水本身浮力作用也不对下方墩木产生压力作用,整个过程均能减轻船舶下方墩木受力。

69.综上所述,本发明提供的一种船坞内多船建造并进行船舶倾斜试验的方法,通过对各船舶的配载以及坞内水深的配置,能够保证待试验船舶起浮进行船舶倾斜试验,同时保证其他在建船舶不起浮,从而使得其他在建船舶无需起浮、落墩等操作,实现了不出坞即可完成船舶的倾斜试验,解决了常规操作下需要耗费大量的工作量和工期的问题,即节省了坞门开启次数和其他船舶的定位落墩步骤,减少了工作量和工期。而且坞内进行倾斜试验船舶不受水流、潮汐、风浪的影响,降低了试验失败率,且试验结果更加准确。由于坞内设施较码头更为完善,船舶在倾斜试验后在坞内进行收尾建造工作更为顺利,更加缩短船舶建造周期。

70.以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。