1.本发明属于智能无人机设计及制造技术领域,尤其涉及一种利用气窗实现转向的涵道无人机及控制方法。

背景技术:

2.传统无人机,一般包括无人直升机、固定翼飞行器、多旋翼飞行器等飞行器,具有机体结构复杂,气动效率差,噪音大,耗能大等缺点,而涵道式无人机则具有传统无人机无法比拟的优点,如机动性能好,机体结构紧凑,气动效率高,噪音屏蔽性好等优点。目前,也正是因为涵道无人机有以上的优点所以日益成为无人机领域研究的新方向。在螺旋桨直径一样、螺距相同的前提条件下,涵道式动力装置会比普通旋翼动力装置额外产生一些附加升力。涵道式无人机尺寸小,重量轻,结构紧凑,易于操纵,安全性能高,在复杂环境中也能够具有良好的稳定性,因此,在军用和民有领域涵道式无人机在未来都会有更好的发展前景。

3.然而现有的涵道无人机一般采用多个涵道风扇来实现无人机的转向,或在涵道内设置导流板来实现无人机的转向,多个涵道风扇或导流板的设置使得涵道无人机体积较大、重量较重。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种利用气窗实现转向的涵道无人机及控制方法,以解决现有技术中由于多个涵道风扇或导流板的设置使得体积较大的问题。

5.本发明的技术方案为:一种利用气窗实现转向的涵道无人机,包括:外壳和设于所述外壳内的动力部,所述动力部包括旋翼和旋翼驱动器,所述旋翼驱动器固连于所述外壳上,其输出端与所述旋翼连接,用于驱动所述旋翼旋转;所述外壳内壁面形成涵道,所述外壳侧壁设有开口,所述外壳上转动连接有与所述开口相匹配的气窗;气窗控制组件,固连于所述外壳,并与所述气窗连接,用于控制所述气窗开合。

6.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述气窗控制组件包括气窗驱动器、万向节和连杆组件,所述气窗驱动器固连于所述外壳的内壁,所述气窗驱动器的输出端与所述万向节的输入节叉连接,所述万向节的输出节叉与所述连杆组件的输入端连接,所述连接组件的输出端与所述气窗连接。

7.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述连杆组件包括第一连杆和第二连杆,所述第一连杆的第一端与所述输出节叉连接,所述第一连杆的第二端与所述第二连杆的第一端连接,所述第二连杆的第二端与所述气窗连接。

8.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述气窗通过旋转轴与所述外壳连接。

9.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述旋转轴与

所述外壳固定连接,所述气窗上设有套环结构,所述套环结构套设于所述旋转轴并与所述旋转轴转动连接。

10.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述气窗上端与所述外壳转动连接,所述气窗相对所述开口上下旋转开合。

11.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述外壳为两端开口的圆柱形壳体,所述开口设于所述圆柱形壳体的侧壁上。

12.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述圆柱形壳体的侧壁沿周向均布有若干所述开口,并分别设有与所述开口一一对应的若干所述气窗和若干所述气窗控制组件。

13.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述开口为扇形开口,所述扇形开口的弧形角度为40~50度。

14.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述气窗的活动角度为所述气窗与重力方向的夹角角度,所述活动角度为90~135度。

15.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,还包括防坠毁系统,所述防坠毁系统包括坠毁感应装置和降落伞;所述坠毁感应装置设于所述外壳上,所述降落伞的伞绳连接于所述外壳,所述降落伞的伞面收拢于所述坠毁感应装置上,所述坠毁感应装置用于检测是否有坠机风险,并当检测到具有坠机风险时释放所述伞面,以使所述降落伞打开。

16.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述防坠毁系统还包括卡扣,所述卡扣的第一端转动动连接于所述坠毁感应装置,第二端与所述坠毁感应装置锁定连接,所述伞面被收拢于所述坠毁感应装置和所述卡扣之间;所述坠毁感应装置检测到具有坠机风险时解除所述卡扣的第二端与所述坠毁感应装置的锁定连接,以打开所述降落伞。

17.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述坠毁感应装置设于所述外壳的外壁上,所述伞绳通过连接件固连于所述外壳上方的中心,并从所述外壳的上方绕至所述外壳的外壁,从而将所述伞面收拢于所述坠毁感应装置。

18.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述旋翼包括上旋翼和下旋翼,所述旋翼驱动器包括上电机、下电机,所述外壳的中轴线上设有安装圆盘,所述上电机和所述下电机分别固连于所述安装圆盘的上下表面,所述上电机的输出端与所述上旋翼连接,所述下电机的输出端与所述下旋翼连接,所述上电机和所述下电机分别用于驱动所述上旋翼和所述下旋翼旋转。

19.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述安装圆盘包括上圆盘、下圆盘以及连接所述上圆盘和所述下圆盘的中轴,所述中轴通过若干支柱固定连接在所述外壳的中轴线上,所述上电机安装于所述上圆盘,所述下电机安装于所述下圆盘。

20.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,若干所述支柱均布于所述外壳的水平面内,所述支柱的一端与所述外壳的内壁连接,另一端与所述中轴连接。

21.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述涵道的上

端设有上防护网格,所述涵道的下端设有下防护网格,所述动力部位于所述上防护网格和所述下防护网格之间。

22.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机, 还包括视觉组件,所述视觉组件设于所述外壳的外壁上,用于获得所述外壳周侧场景画面。

23.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述视觉组件包括至少一个相机,所述外壳的外壁上设有与所述相机相对应的相机安置孔,所述相机安装于所述相机安置孔内。

24.优选地,本发明一实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机,所述视觉组件包括若干相机,所述外壳的外壁上沿周侧均布有若干所述相机安置孔,所述相机分别安装于所述相机安置孔内。

25.一种控制方法,用于如权利要求1至20任意一项所述的利用气窗实现转向的涵道无人机,包括:降落步骤:驱动所述气窗控制组件打开所有所述气窗,并控制所述旋翼控制器的转速,使所述涵道无人机受到的升力小于所述涵道无人机的重力,从而使得所述涵道无人机缓慢降落;悬浮步骤:驱动所述气窗控制组件关闭所有所述气窗,并控制所述旋翼控制器的转速,使所述涵道无人机受到的升力等于所述涵道无人机的重力,从而使得所述涵道无人机悬浮空中;上升步骤:驱动所述气窗控制组件关闭所有所述气窗,并控制所述旋翼控制器的转速,使所述涵道无人机受到的升力大于所述涵道无人机的重力,从而使得所述涵道无人机上升;转向步骤:驱动所述气窗控制组件打开某一方向上的一个或若干个相邻所述气窗,使得所述涵道无人机朝着所述方向相反的方向水平移动。

26.本发明由于采用以上技术方案,使其与现有技术相比具有以下的优点和积极效果:本发明采用了一种全新的转向结构:在外壳的四周设置了可以开合的气窗。当某一个方向的气窗打开时,气流所产生的不平衡力会驱使涵道无人机朝与所打开的气窗的同一方向水平移动;同时,打开气窗后涵道无人机整体重心发生偏移,使机身中轴线与重力方向产生小幅度的倾斜。所以通过控制不同方向气窗的开合,本发明可保持稳定悬停的状态或往任意水平方向移动。本发明的气窗和气窗控制组件可以直接设置在原本的外壳上,不会增加额外的体积,因此解决了现有技术中由于多个涵道风扇或导流板的设置使得体积较大的问题。

27.附图说明

28.通过阅读下文优选实施方式的详细描述,各种其他的优点和益处对于本领域普通技术人员将变得清楚明了。附图仅用于示出优选实施方式的目的,而并不认为是对本发明的限制。

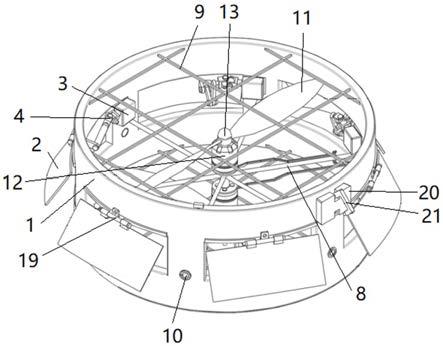

29.图1 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的等轴侧结构示意图;

图2 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的45度角俯视示意图;图3 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的俯视示意图;图4 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的左视示意图;图5 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的正剖视示意图;图6 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的气窗全关闭状态下的等轴测示意图;图7 为本发明的一种利用气窗实现转向的涵道无人机的所有气窗均打开至最大角度(45度)状态下的等轴测示意图;图8 为本发明的一种外壳的等轴测示意图;图9 为本发明的一种外壳的垂直平面剖视示意图;图10 为本发明的一种气窗控制组件的结构示意图;图11 为本发明的一种降落伞处于收纳状态时的等轴测示意图;图12 为本发明的一种降落伞打开时的等轴测示意图;图13 为本发明的一种防坠毁系统的降落伞处于收纳状态时的结构示意图;图14 为本发明的一种防坠毁系统的降落伞打开时的结构示意图;图15 为本发明的一种降落伞打开时伞绳的局部示意图。

30.附图标记说明:1:外壳;2:气窗;3:伺服电机;4:万向节;5:第一连杆;6:第二连杆;7:安装圆盘;8:支柱;9:上防护网格;10:全景相机;11:上旋翼;12:上电机;13:旋翼帽;14:飞行控制器;15:电子速度控制单元;16:上电机导线组;17:下电机导线组;18:esc导线组;19:旋转轴;20:坠毁感应装置;21:卡扣;22:伞绳;23:伞面;24:电池。

具体实施方式

31.为了更清楚地说明本发明实施例或现有技术中的技术方案,下面将对照附图说明本发明的具体实施方式。显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他的附图,并获得其他的实施方式。

32.为使图面简洁,各图中只示意性地表示出了与本发明相关的部分,它们并不代表其作为产品的实际结构。另外,以使图面简洁便于理解,在有些图中具有相同结构或功能的部件,仅示意性地绘示了其中的一个,或仅标出了其中的一个。在本文中,“一个”不仅表示“仅此一个”,也可以表示“多于一个”的情形。

33.实施例1参看图1至图10,本实施例提供一种利用气窗实现转向的涵道无人机,包括外壳1、动力部和气窗控制组件。动力部设于外壳1内,包括旋翼和旋翼驱动器,旋翼驱动器固连于外壳1上,其输出端与旋翼连接,用于驱动旋翼旋转。外壳1内壁面形成涵道,外壳1侧壁设有开口,外壳1上转动连接有与开口相匹配的气窗2。气窗控制组件固连于外壳1,并与气窗2连接,用于控制气窗2开合。

34.通过将某一方向上的气窗2打开,气流产生不平衡力驱使涵道无人机朝向锁打开气窗2的同一方向水平移动;同时,打开气窗2后涵道无人机整体中心发生偏移,使得机身中

轴线与重力方向产生小幅度的倾斜。本实施例通过控制不同方向气窗2的开合,使得能够保持稳定的悬停状态或任意水平方向移动。

35.现对本实施例的结构进行说明。

36.本实施例提供是利用气窗实现转向的涵道无人机具体构造为涵道式共轴双旋翼无人机,包括结构飞行控制系统、支撑系统、动力系统和转向系统。

37.所述结构支撑系统主要包括外壳1和设于外壳1上的各种用于安装其他机构的零件。外壳1主要起到三种作用,分别为:1. 支撑结构:如附图1所示,除了外壳1自身,本实施例中所有其他机构全部与外壳1连接。为了防止旋翼在旋转时振动幅度过大,外壳1必须能够为驱动器提供良好的固定与支撑。除了动力部设于外壳1中心,其他零部件都安装在外壳1上,因此大大简化了本实施例的结构,降低了使用过程中机器发生故障的概率。

38.2. 保护周围人员及物品、建筑:外壳1将旋翼包围在内部,起到与外界隔离的作用。

39.3. 形成涵道:涵道是在孤立螺旋桨周围设置的一种可提高空气动力效率的气流通道。相比孤立螺旋桨,带有涵道的旋翼在旋转时产生的冲击噪声较低,从而提高气动效率。在相同的驱动力下,涵道旋翼产生的升力比相同尺寸的孤立旋翼产生更大的升力。由于其气动噪声低,气动效率高,本实施例应用涵道设计作为辅助推进装置。

40.由于外壳1需要同时具备结构支撑、保护和涵道三种功能,因此本实施例选择了较佳的外壳1形状——两端开口的圆柱形壳体,开口设于圆柱形壳体的侧壁上。外壳1结构经过精心设计,为了使涵道达到最佳效率,旋翼叶尖与涵道内壁的距离必须非常小,然而旋翼在旋转过程中难免产生小幅度振动,叶尖与涵道内壁不得不保持一定距离。若采用鼓形外壳,气流会在外壳多余的空间内形成涡流,严重影响气动效率;若采用双曲线形外壳,气流会与外壳内壁发生摩擦,不仅消耗能量,且抵消了旋翼产生的一部分升力,所以采用圆柱形外壳是最优选择。如图6所示,在本实施例中外壳1采用空心圆柱形设计,其内径为304mm,外径为324mm,高度为135mm。在涵道也就是外壳1的上下端沿水平面分别设置上防护网格9和下防护网格,动力系统(也就是动力部)和转向系统均设于所述上防护网格9和下防护网格之间。

41.转向系统包括气窗2和气窗控制组件。在本实施例中,圆柱形壳体的侧壁沿轴向均布有六个开口,并分别设有与六个开口对应的六个气窗2和六个气窗控制组件;在其他实施例中,开口、气窗2和气窗控制组件的数量、分布位置可以有其他选择,不做限制。开口即为气流通道,由于分布在圆柱形壳体的侧壁上,因此开口设置为扇形开口,其弧形角度可以选择在40~50

°

,当然此处不做限制。如图6所示,外壳1侧壁上均布六个扇形开口,优选地在本实施例中扇形开口的弧形角度为45

°

,高为50mm。

42.气窗2的上端与外壳1转动连接,气窗2相对开口上下旋转开合。在本实施例中,气窗2通过旋转轴19与外壳1连接。旋转轴19中部固连于外壳1上,且设于外壳1外壁的对应开口上沿。气窗2的上端设置两个套环结构,两个套环结构分布从旋转轴19的两端分别套设在旋转轴19上,并与旋转轴19转动连接。具体安装过程中可以是先将两个套环机构安装旋转轴19上,然后将气窗2与两个套环结构连接固定。

43.与扇形开口对应,气窗2也为扇形,可以恰好覆盖住外壳1上的扇形开口,能精准地

控制气流出入。气窗2的活动角度为所述气窗2与重力方向的夹角角度,具体可以在90度(垂直于地面)到135度(向外打开45度)之间。

44.气窗控制组件包括气窗驱动器、万向节4和连杆组件,气窗驱动器固定连接在所述外壳1的内壁上,其的输出端与万向节4的输入节叉连接,万向节4的输出节叉又与连杆组件的输入端连接,连接组件的输出端与气窗2连接。气窗驱动器驱动万向节4通过连杆组件推动气窗2打开或拉动气窗2关闭。具体在本实施例中,万向节4包括输入节叉、输出节叉和十字轴,连杆组件包括第一连杆5和第二连杆6,气窗驱动器采用伺服电机3。在外壳1内壁设置凸起平台,伺服电机3可以安装在凸起平台上。输入节叉的长宽高分别为12mm、8mm和16.5mm,节叉两侧设有两个直径为4mm的圆孔,用以与十字轴连接。第一连杆5的第一端与输出节叉连接,第一连杆5的第二端与第二连杆6的第一端连接,第二连杆6的第二端与气窗2连接。

45.动力系统主要包括动力部,具体,旋翼包括上旋翼11和下旋翼,旋翼驱动器包括上电机12和下电机,此外动力部还包括旋翼帽13。动力部安装于外壳1的中轴线上,具体通过安装圆盘7和若干支柱8实现。安装圆盘7包括上圆盘、下圆盘以及连接上圆盘和下圆盘的中轴。所有支柱8均布设于外壳1的中心水平面内,支柱8的一端与外壳1的内壁面连接,另一端与中轴连接,中轴位于外壳1的中轴线上。在本实施例中具体有六根支柱8。上电机12和下电机分别安装于上圆盘和下圆盘上,具体,上电机12和下电机上分别有四个小圆孔,采用电机螺丝通过所述小圆孔将上电机12固定在上圆盘上、将下电机固定在下圆盘上。上电机12和下电机的输出端分别与上旋翼11和下旋翼连接,分别用于驱动上旋翼11和下旋翼旋转。具体,如图5所示,将上旋翼11和下旋翼的中心圆孔分别套入上电机12和下电机的中心轴(也就是输出轴),在分别套入旋翼帽13,将上旋翼11和上电机12、下旋翼和下电机固定。

46.具体的,在本实施例中,上旋翼11采用直径为300mm的旋翼,单个旋翼在转速为8750rpm的转速下提供的升力约为11n,在5300rpm的转速下提供的升力约为7.15n。旋翼中心设有6mm的孔,用于把旋翼固定在上电机12的中心轴也就是输出轴上。下旋翼为上旋翼11关于支柱8所在水平面的镜像。旋翼冒为半椭圆球形,其长短轴分别为7.5mm和9.5mm,底部圆孔深为5mm,直径为的圆孔6mm。上电机12和下电机的型号采用cobra cm-2217,主体长度为33mm,外直径为27.7mm,重量为76g,kv值为950。当装有上旋翼11或下旋翼、负载为60%时,实际转速约为4635rpm。

47.因此,相对于传统的四旋翼无人机,本实施例使用共轴双旋翼结构,以共轴电机为动力源,节约电池24及电机的重量成本,延长续航时间,减少涵道无人机往返机柜充电的次数,提高工作效率。同时,具有双旋翼结构的涵道无人机在完成工作任务时占有的空间相对四旋翼无人机较小,面对如仓库室内货物堆叠等的密集场景时,在行进过程中不易与周围人员、物品、建筑等发生刮蹭。

48.飞行控制系统包括飞行控制器14、电子速度控制单元15(esc)和三个导线组16-18。在本实施例中,飞行控制器14为长方形柔性电路板,会与伺服电机3连接;电子速度控制单元15分别与上电机12、下电机和飞行控制器14连接,主要用于控制上电机12和下电机转速。在外壳1的内壁中间靠上的位置,设置高为30.5mm的扇形凹槽,凹槽圆弧角度为75度,厚度为8mm,用以放置飞行控制器14和电子速度控制单元15。飞行控制器14和电子速度控制单元15在涵道无人机工作中起到关键作用,它们都镶嵌在外壳1内壁的凹槽中,即可避免涵道

无人机的中枢与周围坚硬物品发生碰撞。

49.导线组包括上电机导线组16、下电机导线组17和esc导线组18。如图2所示,本实施例将上电机导线组16和下电机导线组17分别从上电机12和下电机处通过支柱8牵引至外壳1边缘。外壳1内壁上设有小孔,通过小孔,上电机导线组16和下电机导线组17穿过外壳1内部,连接至esc导线组18。

50.电池24用于给本实施例中所有需要电的构件提供电力。在本实施例中,电池24采用22.2v锂离子聚合物电池。所述电池24具有6个单元,每个单元的电压为3.7v。电池24给上电机12和下电机分配的电压为11.1v。本实施例使用重量约为450g的锂离子电池,由此可得其总能量为90wh,所占体积为0.18l,电池24容量为4050mah。电池24内置于外壳1下沿的内壁与外壁之间,具体在外壳1内部的下方设置中空区域,将电池24安装至中空区域,与飞行控制器14连接。当装有旋翼、上电机12和下电机负载为60%时,实际功率为61.37w,双旋翼产生的升力为1.1kg。假设电池24的实际可用容量为最大值的80%,本实施例的续航时间可达35分钟。

51.进一步地,本实施例还可以具有堆叠式充电功能,当需要给多个无人机充电时,可将多个机身垂直堆叠起来,电池24正负极上下两两对应,形成串联,再将正充电极与最上方的机身连接,充电负极与最下方的机身连接,形成连通的充电回路。这种充电方式可大大节约充电时间,提高多个无人机同时作业的效率。

52.在本实施例中,气窗2通过飞行控制器14控制开合,根据各个气窗2不同的开合情况,转向机构分为三个状态:1. 悬停/上升状态:此时所有气窗2均为闭合状态,旋翼仅产生垂直向上的推力。在同样的转速下,所有气窗2闭合的状态下产生的推力最大。

53.2. 转向状态:当飞行控制器14发出转向指令时,伺服电机3改变角度,通过万向节4与连杆组件的传动,打开某一方向上一个或相邻两个气窗2,机身会沿着此方向水平移动。

54.3. 下降状态:当所有气窗2打开时,旋翼所产生的升力降低,由于重力作用,机身会朝垂直方向缓慢下落。

55.因此,本实施例的控制方法为:降落步骤:驱动气窗控制组件打开所有气窗2,并控制旋翼控制器的转速,使涵道无人机受到的升力小于涵道无人机的重力,从而使得涵道无人机缓慢降落;悬浮步骤:驱动气窗控制组件关闭所有气窗2,并控制旋翼控制器的转速,使涵道无人机受到的升力等于涵道无人机的重力,从而使得涵道无人机悬浮空中;上升步骤:驱动气窗控制组件关闭所有气窗2,并控制旋翼控制器的转速,使涵道无人机受到的升力大于涵道无人机的重力,从而使得涵道无人机上升;转向步骤:驱动气窗控制组件打开某一方向上的一个或若干个相邻气窗2,使得涵道无人机朝着该方向相反的方向水平移动。

56.本实施例通过利用涵道设计,减小气流在外壳1内的能量损耗,促进气流在外壳1内外的循环,将空气动力的效率提升到最佳。本实施例独有的气窗转向机构(也就是上文中的转向系统)反应时间迅速,利用气流的不平衡性产生水平加速度,可使机身迅速完成转向动作。

57.实施例2

参看图1至图15,本实施例提供一种基于实施例1的利用气窗实现转向的涵道无人机,该涵道无人机在实施例1的基础上增设了防坠毁系统。

58.防坠毁系统包括坠毁感应装置20和降落伞。坠毁感应装置20设在外壳1上,降落伞的伞绳22连接于外壳1,降落伞的伞面23收拢于坠毁感应装置20上,坠毁感应装置20用于检测是否有坠机风险(也就是涵道无人机是否正常运行),并当检测到具有坠机风险时释放伞面23,以使降落伞打开。其中坠机风险包括如遇到断电、剧烈碰撞、丢失平衡等紧急情况而失去动力等。

59.具体地,防坠毁系统还包括卡扣21。卡扣21的第一端转动动连接于坠毁感应装置20,第二端与坠毁感应装置20锁定连接,伞面23被收拢于坠毁感应装置20和卡扣21之间。当坠毁感应装置20检测到具有坠机风险时,解除卡扣21的第二端与坠毁感应装置20的锁定连接,从而打开所述降落伞。本实施例中的坠毁感应装置20可以感应高度变化,加速度变化以及电池24供电状态。当电池24发生异常断电、涵道无人机受外界撞击失去平衡快速坠落、或是下降到一定危险高度时,坠毁感应装置20会迅速释放卡扣21,降落伞随之打开。

60.在本实施例中,降落伞的伞面23为正六边形,边长为0.7米,中心开有直径为20cm的中心孔,可增加无人机下落时的稳定性。降落伞的伞绳22包括六个小伞绳,与正六边形伞面的每一定点对应,小伞绳长为1.2米,小伞绳的一端与正六边形伞面对应一个顶点连接,而六个小伞绳的另一端连接在一起形成伞绳连接点。较优的,伞绳连接点需位于外壳1上方平面的中心,而伞绳22需从外壳1上方绕制外壳1的外壁,从而将伞面23收拢于卡扣21和坠毁感应装置20之间。而伞绳连接点通过连接件固定于外壳1上方平面的中心,具体,连接件可以上六根连接绳,连接绳的一端固定于伞绳连接点,另一端连接至外壳1,具体可以是在旋转轴19的中部上端连接安装板,安装板上设置圆孔,将连接绳的另一端固定在圆孔上。当然,可以是小伞绳和连接绳合为一根绳,即六根小伞绳和六根连接绳共合为六根绳,绳的一端与伞面23的顶点连接,另一端与旋转轴19上的圆孔连接,在绳的适合位置,将六根绳约束汇合至一点,使其上部与伞面23配合形成降落伞,下部作为帮助降落伞设于外壳1上方平面中心的连接件。当然,降落伞的形式和安装方式还可以有其他形式和方式,此处不做限制。

61.因此,当本实施例正常工作时,降落伞处于折叠状态并收纳于坠毁感应装置20的卡扣21上;而当遇到紧急情况(断电,剧烈碰撞,丢失平衡)而失去动力时,坠毁感应装置20能够及时感应并释放卡扣21,降落伞随之弹出。打开后的降落伞可以显著降低无人机的下落速度,从而起到保护周围人群和涵道无人机自身的效果。

62.实施例3参看图1至图15,本实施例提供一种基于实施例1的利用气窗实现转向的涵道无人机,该涵道无人机在实施例1的基础上增设了视觉系统,具体地,视觉系统包括视觉组件,设于外壳1的外壁上,用于获得外壳1周侧场景画面。

63.视觉组件包括至少一个相机,外壳1的外壁上设有与相机相对应的相机安置孔,相机安装于相机安置孔内。在本实施例中,视觉组件包括若干相机,相机采用全景相机10。在外壳1的外壁上沿周侧均布设置若干放置全景相机10的圆孔(也就是相机安置孔),每个圆孔的直径为10mm,圆孔中心低于外壳1中心平面20mm。若干全景相机10分别安装于对应的圆孔内。六个相机所拍摄的画面经过视频处理,可生成360度全景画面。具体,在本实施例中,具体可以设置里六个相机和六个防止全景相机10的圆孔。

64.实施例4参看图1至图15,本实施例提供一种基于实施例1的利用气窗实现转向的涵道无人机,该涵道无人机在实施例1的基础上同时增设了实施例2中的防坠毁系统和实施例3中的视觉系统。

65.国内零售业及物流市场规模不断扩大,2018年社会物流总费用已经超过13万亿元。现如今,行业已逐渐跨过规模增长时期,智慧物流成为了物流市场的主风向标,质量与服务是在行业内竞争的资本。数据化、网络化是整个行业发展的趋势。本实施例为物流仓储智能化管理与效率优化提供全方位支持。

66.仓库是存放商品的主要场所,对于仓库的日常管理及监视是必不可少的。大型仓库室内巡检依靠人力来回行走费时费力,由于高度受限,监视盲点多。尤其在夏季,仓库内气温普遍较高,必须十分注意安全隐患。本实施例显著提高了大型物流中心仓库巡检的效率,同时为仓库的安全给予保障。涵道无人机的360度视觉系统可全面覆盖仓库内场景,无监视死角。面对高度较高和面积较大的仓库,本实施例依靠双旋翼动力和气窗转向支持,也可以轻松胜任巡检任务。另外,多台无人机可同时负责巡视不同的仓库,将数据实时统一反馈到物流管理中心,节约信息传达的时间。遇到应急情况时,管理人员可根据视频信息,迅速高效地做出应对决策。如配合实地无人机柜满足用电需求,无人机可实现全天候作业,24小时保证仓库正常运作。

67.因此,本实施例提供的利用气窗实现转向的涵道无人机可应用于仓库智能化巡检,能够解决大型仓库人力巡检费时费力、效率较低的问题。

68.本实施例的工作步骤为:s1:将充电装置与所述电池24的正极与负极相连,将电池24充满后,拔掉充电装置。

69.s2:进入准备工作状态,完成自动起飞,飞向目标巡视区域。

70.s3:按预定巡检路径,对仓库内货物存放区完成注意巡检,将视频于图像信号传输到管理中心。

71.s4:当本实施例完成巡检任务或电池24容量接近20%时,启用自动返航程序,返回实地无人机库。

72.s5:返航后,检查机身是否完好无所,若各部件工作正常,将本实施例与充电装置连接,为下一次巡检任务做好准备。

73.本实施例可用于物流中心大型仓库室内巡检场景。仓库内有货物堆叠,有通风及照明设备,也有管理人员等移动目标。无人机可完成的具体巡检任务包括但不限于:1、仓库地面是否整洁。

74.2、仓库照明设备是否正常工作。

75.3、货物堆放是否整齐,有无破损现象。

76.4、货物标签是否清晰可见。

77.5、同种类的货物是否对方在相近的区域。本实施例利用涵道设计,减小气流在外壳1内的能量损耗,促进气流在外壳1内外的循环,将空气动力的效率提升到最佳。同时,本实施例具有极高的保护性,现有的四旋翼无人机通过旋翼高速旋转产生动力,螺旋桨暴露在外部,容易对管理人员造成安全隐患,也

增大了旋翼对商品造成破坏的可能。且为了防止意外,四旋翼无人机作业时不得不与物品保持一定距离,无法保证视频信号准确高质量地传输到管理中心。而本实施例采用较大直径的旋翼,避免了过快地旋转。外壳1上方及下方的上防护网格9和下防护网格在保证了气流的正常循环的同时,也避免了周围人群与无人机旋翼的接触。外壳1将旋翼全方位地包裹在内部,支撑无人机结构的同时,避免旋翼割伤周围的工作人员或者对仓库的物品造成破损。在大型仓库内巡检时,本实施例所使用的共轴电机提供的动力支持可使机身很快达到目标高度,全面覆盖仓库内所有巡视盲点。本实施例独有的气窗转向机构反应时间迅速,利用气流的不平衡性产生水平加速度,可使机身迅速完成转向动作。相比常见的四旋翼无人机,本实施例占有的空间较小。即使巡检路程长,巡检路径复杂,本实施例依靠小巧灵活的优势,也可在仓库内穿梭自如。对于相当于20个足球场面积大小的物流仓库而言,由管理人员完成一次全面巡检通常需要一个月的时间,而使用本实施例仅需一天就能完成这项工作。

78.除此之外,本实施例还具有自主起飞、悬停与降落、图像及视频回传、视觉处理等功能。本实施例所配备的360度全景相机10拍摄的实时彩色画面可通过智能巡检系统传送到物流管理中心。管理人员可通过视频信息辨别货物是否摆放整齐,相同的货物是否摆放在相近的区域,统计货物数量,查询缺货状况,及时做出汇报及补货。同时,管理人员对仓库状态的实时全方位监控可以很好的避免安全隐患的发生。

79.上面结合附图对本发明的实施方式作了详细说明,但是本发明并不限于上述实施方式。即使对本发明作出各种变化,倘若这些变化属于本发明权利要求及其等同技术的范围之内,则仍落入在本发明的保护范围之中。