1.本实用新型涉及无人机技术领域,具体涉及一种无人机的发动机减震座。

背景技术:

2.无人机目前在航拍、农业、植保、微型自拍、快递运输、灾难救援、观察野生动物、监控传染病、测绘、新闻报道、电力巡检、救灾、影视拍摄、制造浪漫等等领域有广泛的应用。

3.当前的固定翼和复合翼无人机一般采用活塞式发动机作为其动力源,活塞式发动机本身不能输出拉力/推力,需要安装螺旋桨,通过发动机驱动螺旋桨旋转从而产生拉力/推力。然而,活塞发动机在工作时的不规则点火以及螺旋桨质量的不均匀分布都会引起整个动力系统振动,如果在动力系统(发动机)与无人机机体之间不采取减振措施,可能引起机载传感器采集数据不准确或者机体结构疲劳损伤。因此,有必要提供一种无人机发动机减震座以有效降低振动带来的技术问题。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的在于提供一种无人机的发动机减震座,旨在克服现有技术中活塞发动机直接与机身固定而缺乏有效减振措施带来的机载传感器采集数据不准及机体结构疲劳损伤等不足。

5.本实用新型解决上述技术问题的技术方案如下:一种无人机的发动机减震座,其包括第一减震支撑板和第二减震支撑板,所述第一减震支撑板的外围沿周向均匀间隔的设有三个以上向下方延伸的下凸台,所述第一减震支撑板的内侧沿周向均匀间隔的设有三个以上向上方延伸的上凸台,所述上凸台和下凸台的顶面和底面分别均设有上凹槽和下凹槽,所述上凹槽内设有第一橡胶减震环块,所述下凹槽内设有第二橡胶减震环块,所述第二减震支撑板上设有与所述上凸台一一对应的第一固定孔,相邻的两所述第一固定孔之间设有用于与发动机固定的第二固定孔,所述第二减震支撑板通过穿过所述第一固定孔及对应的所述上凸台的第一螺栓压紧固定于所述第一减震支撑板上,所述第一减震支撑板通过穿过所述下凸台的第二螺栓压紧固定于下方的无人机机身上。

6.在上述技术方案的基础上,本实用新型还可以做如下改进。

7.进一步,所述第二减震支撑板的周边设有多个向外延伸的凸耳,相邻两个凸耳上依次设有所述第一固定孔和第二固定孔,所述第二减震支撑板一侧还具有向外伸展至所述第一减震支撑板板面以外的外延部,所述外延部上开孔以形成便于手握持的把手。

8.采用上述进一步方案的有益效果是,各凸耳外延伸后形成与上凸台及发动机机射连接位对应的区域,可有效减少第二减震支撑板的面积,即保证有效连接,又能够减重,保证不影响无人机的飞行性能;把手的形成有利于将减震座整体的转移,或者先将发动机与减震座固定,则通过把手可提起整个发动机与减震座,便于转移及下一步的安装。

9.进一步,所述下凸台有四个,所述第一减震支撑板外围周边均匀间隔的设有四个外延角,每个所述外延角上对应设有一个所述下凸台。

10.采用上述进一步方案的有益效果是,各外延角外延伸至第一和第二减震支撑板的重叠区域以外,便于通过螺栓穿过各外延角上的下凸台后与无人机机身固定,不受上方第二减震支撑板和发动机遮挡影响。

11.进一步,所述上凸台有四个,相邻两个所述下凸台之间设有一个所述上凸台,所述上凸台和下凸台分别位于所述第一减震支撑板的上表面和下表面。

12.采用上述进一步方案的有益效果是,上下凸台错位设置可保证能够合理利用空间,同时保证更好的固定效果及减震效果。

13.进一步,所述第一减震支撑板和第二减震支撑板的板面上均设有起减重作用的镂空孔。

14.采用上述进一步方案的有益效果是,节省材料,同时减轻自重,保证无人机较好的飞行性能。

15.进一步,所述第一减震支撑板、下凸台和上凸台由同种材料一体成型。

16.采用上述进一步方案的有益效果是,生产方便,易加工且整体性好。

17.进一步,所述上凹槽和下凹槽在槽底中心处通过透过孔连通,所述透过孔的直径小于所述上凹槽或下凹槽槽口直径。

18.采用上述进一步方案的有益效果是,保证上下橡胶减震环块得到槽底的有效支撑,方便安装,同时抵抗挤压变形的能力更强。

19.与现有技术相比,本实用新型的技术效果和优点:

20.具有第一减震支撑板和第二减震支撑板,其中第一减震支撑板在上表面和下表面内侧和外围错开设置有多个上凸台和多个下凸台,上下凸台的上下表面对应设置上下凹槽以便第一和第二橡胶减震环块对应装入,第一螺栓穿第二减震支撑板的第一固定孔后依次穿过上凸台上的第一和第二橡胶减震块后与第一减震支撑板直接压紧固定,发动机机身则与第二减震支撑板上的各第二固定孔连接,从而保证发动机的震动先直接传递至第二减震支撑板,经其整合吸收后再经由各上凸台及其内的第一和第二减震环块向第一减震支撑板传递,过程中各上凸台内的第一和第二减震环块能够有效吸收震动,随后第一减震支撑板再通过其下方的各下凸台及下凸台内对应设置的第一和第二减震环块向无人机机身传递,再次进行震动吸收,保证多级吸收后,发动机震动最终传递至无人机机身已有效衰减,从而避免发动机震动带来的各种问题。

附图说明

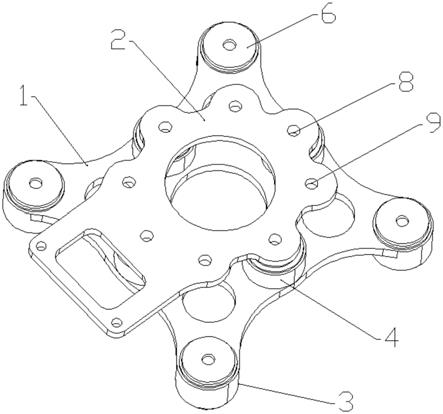

21.图1为本实用新型提供的提供的一种无人机的发动机减震座的轴测图;

22.图2为图1所示发动机减震座另一视角的轴测图;

23.图3为图1所示发动机减震座中第一减震支撑板、上下凸台及第一和第二橡胶减震环块组装后的装配图;

24.图4为图3装配图中未装入第一和第二橡胶减震环块时的示意图;

25.图5为第一和第二橡胶减震环块对应装入上下凹槽后的状态示意图;

26.图6为图5所示第一和第二橡胶减震环块的主视图;

27.图7为第二减震支撑板的轴测图。

28.附图中,各标号所代表的部件列表如下:

29.1、第一减震支撑板;2、第二减震支撑板;3、下凸台;4、上凸台;5、上凹槽;6、第一橡胶减震环块;7、第二橡胶减震环块;8、第一固定孔;9、第二固定孔;10、把手。

具体实施方式

30.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

31.在本实用新型的描述中,若用到“上”、“下”、“左”、“右”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示方位的术语,其指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

32.如图1至7所示,本实用新型提供一种无人机的发动机减震座,其包括第一减震支撑板1和第二减震支撑板2,所述第一减震支撑板1的外围沿周向均匀间隔的设有三个以上向下方延伸的下凸台3,所述第一减震支撑板1的内侧沿周向均匀间隔的设有三个以上向上方延伸的上凸台4,所述上凸台4和下凸台3的顶面和底面分别均设有上凹槽5和下凹槽,所述上凹槽5内设有第一橡胶减震环块6,所述下凹槽内设有第二橡胶减震环块7,所述第二减震支撑板2上设有与所述上凸台4一一对应的第一固定孔8,相邻的两所述第一固定孔8之间设有用于与发动机固定的第二固定孔9,所述第二减震支撑板2通过穿过所述第一固定孔8及对应的所述上凸台4的第一螺栓压紧固定于所述第一减震支撑板1上,所述第一减震支撑板1通过穿过所述下凸台3的第二螺栓压紧固定于下方的无人机机身上。

33.在本实用新型的一个实施例中,所述第二减震支撑板2的周边设有多个向外延伸的凸耳,相邻两个凸耳上依次设有所述第一固定孔8和第二固定孔9,所述第二减震支撑板2一侧还具有向外伸展至所述第一减震支撑板1板面以外的外延部,所述外延部上开孔以形成便于手握持的把手10。

34.在本实用新型的一个实施例中,所述下凸台3有四个,所述第一减震支撑板1外围周边均匀间隔的设有四个外延角,每个所述外延角上对应设有一个所述下凸台3。

35.在本实用新型的一个实施例中,所述上凸台4有四个,相邻两个所述下凸台3之间设有一个所述上凸台4,所述上凸台4和下凸台3分别位于所述第一减震支撑板1的上表面和下表面。

36.可以理解的是,上、下凸台的数量也可以为三个、五个或六个等,根据需要可灵活选择。另外,上、下凸台的数量也一定相等。

37.在本实用新型的一个实施例中,所述第一减震支撑板1和第二减震支撑板2的板面上均设有起减重作用的镂空孔。

38.在本实用新型的一个实施例中,所述第一减震支撑板1、下凸台3和上凸台4由同种材料一体成型。

39.在本实用新型的一个实施例中,所述上凹槽5和下凹槽在槽底中心处通过透过孔连通,所述透过孔的直径小于所述上凹槽5或下凹槽槽口直径。

40.本实用新型的基本原理为:第一减震支撑板1在上表面和下表面内侧和外围错开

设置有多个上凸台4和多个下凸台3,上下凸台的上下表面对应设置上下凹槽以便第一和第二橡胶减震环块(6,7)对应装入,第一螺栓穿第二减震支撑板2的第一固定孔8后依次穿过上凸台4上的第一和第二橡胶减震块后与第一减震支撑板1直接压紧固定,发动机机身则与第二减震支撑板2上的各第二固定孔9连接,从而保证发动机的震动先直接传递至第二减震支撑板2,经其整合吸收后再经由各上凸台及其内的第一和第二减震环块向第一减震支撑板传递,过程中各上凸台内的第一和第二减震环块能够有效吸收震动,随后第一减震支撑板再通过其下方的各下凸台及下凸台内对应设置的第一和第二减震环块向无人机机身传递,再次进行震动吸收,保证多级吸收后,发动机震动最终传递至无人机机身已有效衰减,从而避免发动机震动带来的各种问题。

41.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。