1.本实用新型涉及无人飞行器技术领域,尤其涉及一种惯性传感器限位结构。

背景技术:

2.惯性传感器(inertial measurement unit,imu),是一种常用的检测仪器,其内部包括加速度计和陀螺;其中,加速度计用于检测物体的加速度分量,陀螺用于检测物体的角度信息;一般imu安装在物体的重心位置,由于具有测量物体三轴姿态角(或角速率)以及加速度的功能,imu通常作为导航和制导的核心部件,并且广泛应用于车辆、轮船、机器人以及无人飞行器等需要进行运动控制的设备中;

3.在无人飞行器中,惯性传感器用于反馈无人飞行器的机身姿态;现有技术中的惯性传感器一般安装在支架上,自惯性传感器上引出一导电线与无人飞行器内的电子元器件连接,然而,由于无人机的高速运动会使惯性传感器处于环境中,过大的震动量会导致惯性传感器的陀螺和加速度计的漂移量过大,难以保证其测量精度的准确性;因此,为减少机身震动对imu的影响,支架上会设置减震球与机身进行连接,从而起到一定的减震效果,但由于减震球普遍质地较软,使得支架容易发生摆动,在一些极限情况下(如炸机、外部碰撞、撞击等),支架的过度位移会导致导电线断裂,从而造成imu失效。

技术实现要素:

4.本实用新型所要解决的技术问题是:提供一种惯性传感器限位结构,以解决现有技术中无人飞行器在极限情况下imu容易失效的问题。

5.为了解决上述技术问题,本实用新型采用的技术方案为:一种惯性传感器限位结构,包括飞行器壳体、惯性传感器和支架,所述惯性传感器安装于所述支架,所述惯性传感器引出一导电线与所述飞行器壳体内的电子元器件连接,所述支架设有与所述飞行器壳体连接的减震球,所述飞行器壳体设有限位件,所述限位件位于所述支架外侧。

6.进一步的,所述飞行器壳体包括上壳、下壳和中框,所述上壳与所述下壳相连,所述中框与所述上壳之间形成第一腔体,所述支架位于所述第一腔体内并通过所述减震球与所述中框连接;所述中框与所述下壳之间形成第二腔体,所述第二腔体内安装有电子元器件。

7.进一步的,所述限位件设于所述上壳或所述中框。

8.进一步的,所述支架的四角位置分别设有连接臂,所述减震球安装于所述连接臂上。

9.进一步的,相邻两个所述连接臂之间形成凹陷区域,所述导电线位于其中一个所述凹陷区域内,至少一个其他所述凹陷区域内设有所述限位件。

10.进一步的,所述连接臂远离所述支架的一端设有夹持部,所述减震球夹持于所述夹持部。

11.进一步的,所述限位件为阻挡块或限位柱。

12.进一步的,所述导电线为fpc。

13.进一步的,还包括缓冲件,所述缓冲件设于所述支架靠近所述限位件的一侧和/或所述限位件靠近所述支架的一侧。

14.本实用新型的有益效果在于:本实用新型提供的惯性传感器限位结构能够降低无人飞行器在极限情况下导致惯性传感器失效的风险;在支架的外侧设置限位件,当支架摆动到一定位置时,限位件能够对支架进行阻挡,从而避免由于支架摆动位移过大而导致导电线断裂的现象。

附图说明

15.图1为本实用新型实施例的惯性传感器限位结构的爆炸图;

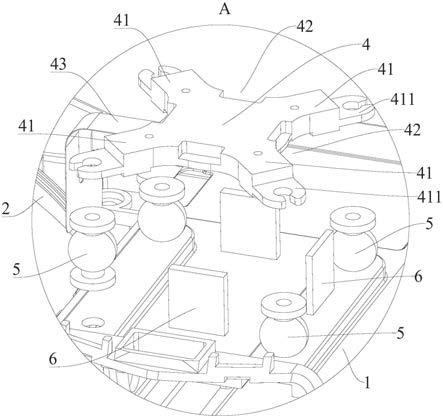

16.图2为图1中a处的细节图;

17.图3为本实用新型实施例的惯性传感器限位结构的上壳的结构示意图。

18.标号说明:

19.1、上壳;2、下壳;3、中框;4、支架;41、连接臂;411、夹持部;42、凹陷区域;43、导电线;5、减震球;6、限位件。

具体实施方式

20.为详细说明本实用新型的技术内容、所实现目的及效果,以下结合实施方式并配合附图予以说明。

21.请参照图1至图3,一种惯性传感器限位结构,包括飞行器壳体、惯性传感器和支架4,所述惯性传感器安装于所述支架4,所述惯性传感器引出一导电线43与所述飞行器壳体内的电子元器件连接,所述支架4设有与所述飞行器壳体连接的减震球5,所述飞行器壳体设有限位件6,所述限位件6位于所述支架4外侧。

22.从上述描述可知,本实用新型的有益效果在于:在支架4的外侧设置限位件6,当支架4摆动到一定位置时,限位件6能够对支架4进行阻挡,从而避免由于支架4摆动位移过大而导致导电线43断裂的现象。

23.进一步的,所述飞行器壳体包括上壳1、下壳2和中框3,所述上壳1与所述下壳2相连,所述中框3与所述上壳1之间形成第一腔体,所述支架4位于所述第一腔体内并通过所述减震球5与所述中框3连接;所述中框3与所述下壳2之间形成第二腔体,所述第二腔体内安装有电子元器件。

24.由上述描述可知,所述第一腔体便于安装支架4,所述第二腔体便于安装所述电子元器件,所述第一腔体与所述第二腔体使得所述惯性传感器与电子元器的安装位置分开,便于惯性传感器性能的有效发挥。

25.进一步的,所述限位件6设于所述上壳1或所述中框3。

26.由上述描述可知,可根据实际的应用需求对所述限位件6的安装位置进行设置,丰富了结构的多样性。

27.进一步的,所述支架4的四角位置分别设有连接臂41,所述减震球5安装于所述连接臂41上。

28.由上述描述可知,所述连接臂41便于安装所述减震球5。

29.进一步的,相邻两个所述连接臂41之间形成凹陷区域42,所述导电线43位于其中一个所述凹陷区域42内,至少一个其他所述凹陷区域42内设有所述限位件6。

30.由上述描述可知,所述限位件6设于所述凹陷区域42内,便于所述限位件6对所述支架4进行限位,使得结构更加紧凑;还可根据实际的应用需求对所述限位件6的数量进行设置。

31.进一步的,所述连接臂41远离所述支架4的一端设有夹持部411,所述减震球5夹持于所述夹持部411。

32.由上述描述可知,所述夹持部411便于对所述减震球5进行夹持,提升了所述减震球5与所述支架4拆装的便捷性。

33.进一步的,所述限位件6为阻挡块或限位柱。

34.进一步的,所述导电线43为fpc。

35.由上述描述可知,采用fpc作为所述导电线43,使得所述导电线43具有良好的柔性,进一步降低了所述导电线43断裂的风险。

36.进一步的,还包括缓冲件,所述缓冲件设于所述支架4靠近所述限位件6的一侧和/或所述限位件6靠近所述支架4的一侧。

37.由上述描述可知,所述缓冲件能够对所述支架4与所述限位件6之间产生的碰撞力进行缓冲,降低了所述限位件6以及所述支架4损坏的风险。

38.实施例一

39.请参照图1至图3,本实用新型的实施例一为:一种惯性传感器限位结构,应用于无人飞行器,包括飞行器壳体、惯性传感器(图未示)和支架4,所述惯性传感器安装于所述支架4,所述惯性传感器引出一导电线43与所述飞行器壳体内的电子元器件连接,所述支架4设有与所述飞行器壳体连接的减震球5,所述飞行器壳体设有限位件6,所述限位件6位于所述支架4外侧,具体的,所述飞行器壳体包括上壳1、下壳2和中框3,所述上壳1与所述下壳2相连,所述中框3与所述上壳1之间形成第一腔体,所述支架4位于所述第一腔体内并通过所述减震球5与所述中框3连接;所述中框3与所述下壳2之间形成第二腔体,所述第二腔体内安装有电子元器件。

40.更具体的,所述上壳1与所述下壳2通过卡扣和螺丝进行连接,所述中框3可拆卸连接与所述下壳2内;所述中框3上还开设有供所述导电线43贯穿的走线孔(图未示),以便于所述导电线43穿入所述第二腔体内与所述电子元器件建立电连接。

41.优选的,为进一步降低所述导电线43断裂的风险,采用fpc(柔性线路板)作为所述导电线43。

42.可选的,所述限位件6可以设于所述上壳1内侧(如图3所示),也可以设置于所述中框3上(如图2所示),具体可根据实际的应用需求对所述限位件6的安装位置进行设置,丰富了结构的多样性;进一步的,所述限位件6可以是阻挡块(如图2所示),也可以是限位柱(如图3所示);此外,所述限位件6的数量也可根据实际的应用需求进行设置。

43.在本实施例中,所述支架4的四角位置分别设有连接臂41,所述减震球5安装于所述连接臂41上;具体的,所述连接臂41远离所述支架4的一端设有夹持部411,所述减震球5夹持于所述夹持部411,如此,提升了所述减震球5与所述支架4拆装的便捷性;更具体的,相邻两个所述连接臂41之间形成凹陷区域42,也就是说,所述支架4的外侧具有四个所述凹陷

区域42;具体的,所述导电线43位于其中一个所述凹陷区域42内,其他三个所述凹陷区域42内均设有所述限位件6;如此,便于所述限位件6对所述支架4进行限位,使得结构更加紧凑。

44.在其他一些实施例中,除设有所述导电线43的其他三个所述凹陷区域42中的一个所述凹陷区域42设有所述限位件6,优选的,所述限位件6设于导电线43的对侧的所述凹陷区域42内;此外,还可以是除设有所述导电线43的其他三个所述凹陷区域42中的两个所述凹陷区域42设有所述限位件6;具体可根据实际的应用需求进行设置。

45.可选的,本惯性传感器限位结构还可设置缓冲件(图未示),所述缓冲件设于所述支架4靠近所述限位件6的一侧和/或所述限位件6靠近所述支架4的一侧,如此,能够对所述支架4与所述限位件6之间产生的碰撞力进行缓冲,降低了所述限位件6以及所述支架4损坏的风险;进一步可选的,所述缓冲件的材质可以是橡胶材质会硅胶材质。

46.综上所述,本实用新型提供的惯性传感器限位结构能够降低无人飞行器在极限情况下导致惯性传感器失效的风险;在支架的外侧设置限位件,当支架摆动到一定位置时,限位件能够对支架进行阻挡,从而避免由于支架摆动位移过大而导致导电线断裂的现象;采用fpc(柔性线路板)作为导电线,进一步降低了导电线断裂的风险;相邻两个连接臂之间形成的凹陷区域,便于收容导电线和限位件,使得结构更加紧凑。

47.以上所述仅为本实用新型的实施例,并非因此限制本实用新型的专利范围,凡是利用本实用新型说明书及附图内容所作的等同变换,或直接或间接运用在相关的技术领域,均同理包括在本实用新型的专利保护范围内。