1.本实用新型属于车辆工程技术领域,尤其是涉及一种用于全地形车的货箱及具有该货箱的全地形车。

背景技术:

2.全地形车常常用于野外运输、野外救援、野外勘探、野外施工等用途,而野外地形复杂,如沙滩、河床、林道、溪流,以及恶劣的沙漠地形等,这些复杂的野外地形往往没有平整的道路,全地形车在行驶过程中会出现严重的颠簸,这就要求用于装载货物的货箱不仅货物的装卸比较方便快捷,而且货箱与车身之间的连接牢固,不会意外分离,降低野外行驶的意外与风险。

技术实现要素:

3.本实用新型的目的在于提供一种货物装卸方便且与车身连接稳固的用于全地形车的货箱。

4.一种用于全地形车的货箱,包括货箱骨架和货箱箱体,货箱骨架由管件拼接形成;所述货箱骨架上固定有货箱扳手,该货箱扳手相比货箱的载物区域更靠近全地形车的座椅;货箱扳手与全地形车的车架之间设置货箱连接机构,该货箱连接机构包括挂钩组件和钩扣件,挂钩组件设置于货箱扳手上,钩扣件设置于车架上;挂钩组件和钩扣件结合时,货箱的底面与地面基本平行;挂钩组件和钩扣件分离时,货箱的底面与地面之间具有40

°

~60

°

的夹角。通过挂钩组件实现与车辆车架的连接固定,不容易意外分离,更为安全牢固;且货箱扳手靠近座椅,驾驶员可以十分方便的扳动,使用方便快捷,且货箱与地面之间可以形成夹角,方便货物卸下,更为省力。

5.进一步,所述货箱连接机构有一对,两个连接机构与车宽方向的中分面的距离相同。

6.进一步,所属货箱箱体靠近第一基准面的货箱底板底面设置有与所属货箱骨架匹配、并容纳货箱骨架的骨架安装槽;所述货箱的底板底面设有向第一基准面延伸的肋板,该肋板交错形成网状或格状;骨架安装槽由肋板围成。

7.进一步,所述货箱扳手包括沿车宽方向设置的杆件和沿车长方向设置的扳手部,该扳手部从后向前延伸、与杆件相连,杆件从任意一侧的扳手部开始、沿车宽方向、向靠近车宽方向的中分面的方向延伸、而后先向前再沿着车宽方向延伸,接着再向后、而后再沿着车宽方向延伸,直到靠近车体外侧;货箱扳手的运动方向与杆件的最靠近座椅的部位的运动方向相反。

8.进一步,所述杆件上设有凹部,该凹部的最大宽度与杆件的长度比为1:3.3~1:3.6.

9.进一步,所述挂钩组件安装于杆件上,挂钩组件包括钩件、杆件固定块、杆件连接件及杆件复位件,钩件设置在杆件上,杆件固定块设置在杆件上、且与杆件连接件联接,杆

件连接件与货箱骨架可拆卸连接,杆件复位件一端与货箱骨架联接,另一端与钩件联接。

10.进一步,所述货箱扳手相比货箱骨架更靠近驾驶舱,货箱骨架具有前梁,前梁沿车宽从车体外侧向靠近车宽方向的中分面的方向延伸、在接近车宽方向的中分面但尚未到达车宽方向的中分面的部位、先向远离驾驶舱的方向延伸、而后再沿车宽跨过车宽方向的中分面、再向靠近驾驶舱的方向延伸,然后再从此沿车宽向另一侧的车体外延伸;前梁的靠近驾驶舱的一侧具有前肋板,前梁的远离驾驶舱的一侧具有后肋板,该后肋板的最底部相比前肋板的最底部更靠近第一基准面。

11.进一步,所述货箱的底板具有与被载物品接触的底板上表面,该底部上表面上设置有多个底板凸部,该底板凸部沿车长方向延伸,多个底板凸部沿车宽方向依次排布,相邻两底板凸部之间设置有底板凹槽;和/或所述货箱骨架上设置有货箱门,该货箱门上设置的货箱门转轴与货箱骨架转动连接、且也可以从货箱骨架上取下,货箱门上设置有标尺;和/或所述货箱箱体的内侧壁上和货箱门靠近货箱箱体一侧的表面上均设置有分隔滑槽。

12.本实用新型的第二方面,目的在于提供一种货箱与车架结合牢固,且货物装卸方便的全地形车。

13.一种全地形车,包括:

14.车轮组件,该车轮组件包括前轮和后轮,以车轮组件与地面接触的点所形成的平面作为第一基准面,以车宽方向中心线所在的与第一基准面垂直的面作为第二基准面;

15.车架,由所述前轮和后轮支撑;

16.驾驶舱,由所述车架支撑,驾驶舱内设置有至少一个座椅和控制组件;

17.动力系统,由所述车架支撑,其包括发动机、与发动机耦合的第一变速组件及与第一变速组件相连的第二变速组件,所述发动机具有至少一个气缸,该气缸内设有燃烧室;

18.进排气系统,包含第一进气管、第一排气管、第二进气管、第二排气管,其中第一进气管和第一排气管与所述燃烧室联接,第二进气管和第二排气管与所述第一变速组件联接;

19.所述货箱为上述的用于全地形车的货箱。

20.进一步,所述发动机上设有前动力输出端和后动力输出端,前动力输出端和后动力输出端在第二基准面的投影的距离与前轮接地部位和后轮接地部位在第二基准面的投影的距离的比为1:3.8~1:4.1。

21.本实用新型的优点在于:货箱扳手使用方便,卸货方便省力,且货箱与车架结合稳固。

附图说明

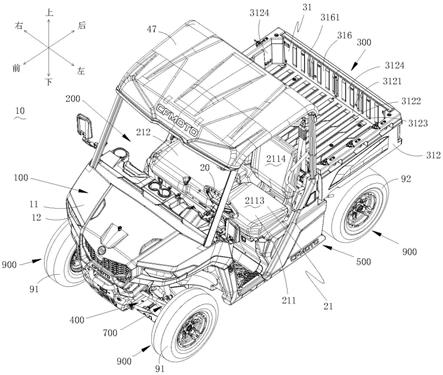

22.图1为本实用新型的全地形车的立体图。

23.图2为图1中全地形车去掉货箱的立体图。

24.图3为图1中动力系统的立体图。

25.图4为图1中去掉货箱和顶棚的立体图。

26.图5为图1中车架和顶棚的立体图。

27.图6为图5中车架的部分结构立体图。

28.图7为图1中座椅的立体图。

29.图8为图1中储物箱与座椅支架的立体图。

30.图9为图7中座椅的部分结构立体图。

31.图10为图1中副靠垫的部分结构立体图。

32.图11为图1中变速器空滤器的立体图。

33.图12为图1中燃烧室空滤器立体图。

34.图13为图1中燃烧室空滤器的剖视图。

35.图14为图1中燃烧室空滤器的部分结构俯视图。

36.图15为图1中传动系统、动力系统、油箱的俯视图。

37.图16为图1中燃烧室空滤器进气口部分的俯视图。

38.图17为图13中a处的放大图。

39.图18为图1中碳罐的立体图。

40.图19为图1中动力系统、传动系统、座椅支架的侧视图。

41.图20为图1中悬置组件的立体图。

42.图21为图1中第二外侧罩的立体图。

43.图22为图1中前盖和货箱翻起的侧视图。

44.图23为图1中货箱骨架和发动机的立体图。

具体实施方式

45.下面参照附图,对本实用新型的优选方式详细地进行说明,为了使本技术领域的人员更好的理解本实用新型方案,下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型中实施例中的技术方案进行清楚、完整的描述。在本实用新型中出现的“第一”、“第二”等用语仅是为了方便描述,以区分具有相同名称的不同组成部件,并不表示先后或主次关系。在接下来的说明中,前后方向、左右方向以及上下方向对应基于驾驶者的视角的方向,且将前、后、左、右、上、下的方向的描述为图1中所示的方向。

46.如图1~3所示,一种全地形车10,从前向后依次包括车头100、驾驶舱200和货箱300,该车辆包括由管件拼接形成的车架400及车体覆盖件500、动力系统600、传动系统700、进排气系统800及支撑所述车架400的车轮组件900;驾驶舱200内设置有至少一个座椅21和用于把控车辆方向的方向控制组件20;车轮组件900包括一对前轮91和一对后轮92;传动系统700与动力系统600耦合,传动系统700可以驱动前轮91或后轮92中的至少一个;进排气系统800包括第一进气管621、第一排气管622、第二进气管641及第二排气管642。

47.在一些实施例中,动力系统600由车架400支撑,该动力系统600包括发动机60、第一变速组件64及第二变速组件63,第一变速组件64与发动机60耦合,第二变速组件63与第一变速组件64联接;发动机60具有至少一个气缸61及位于气缸61一端的缸头,气缸61包括气缸盖611和气缸体612,气缸61内设有燃烧室62和活塞组件,燃烧室62联接第一进气管621和第一排气管622;第一变速组件64联接第二进气管641和第二排气管642。在本实施例中,第一变速组件64为cvt变速箱,第二变速组件63为减速齿轮组。

48.在一些实施例中,所述发动机上设有第一定位基点6001(如图19所示),所述座椅上设有第二定位基点4001(如图19所示),第一定位基点6001到第二定位基点4001的距离与轴距的比值为0.22~0.49。优选的,该比值为0.27~0.44。最优的,该比值为0.32~0.38。以

车轮组件900与地面接触的点所形成的平面作为第一基准面,以车宽方向中心线所在的与第一基准面垂直的面作为第二基准面,所述第一定位基点6001为活塞组件的中心轴线与气缸盖 611的交点在第二基准面的投影,所述第二定位基点4001为座椅支撑主梁412靠近所述前轮 91一侧的端面在第二基准面上的投影的中点。

49.所述气缸61比第二变速组件63更靠近后轮92,第二变速组件63相比气缸61更靠近座椅21;第一进气管621相比第一排气管622更靠近座椅21,第二排气管642相比第二进气管 641更靠近座椅21,气缸61相比第一变速组件64更靠近第二基准面。由于气缸61高出发动机的其他部件,且温度很高,所以上述设置,使座椅21远离发动机热源,提高驾驶的舒适性。同时,气缸61避让座椅21,使在驾驶舱200内设置大容量储物、收纳空间成为可能。

50.如图3所示,在一些实施例中,第二进气管641和第二排气管642位于第二基准面的相同侧,第一进气管621和第一排气管622位于第二基准面的相同侧,第二进气管641和第一进气管621位于第二基准面的相反侧。

51.如图3所示,在一些实施例中,气缸体612联接燃油输入管道613和冷却介质输入管道 614,燃油输入管道613和冷却介质输入管道614相比气缸盖611更靠近座椅21。

52.如图2和图3所示,在一些实施例中,冷却介质输入管道614相比燃油输入管道613更靠近第一变速组件64,冷却介质输入管道614从气缸体612向前下方延伸,到达座椅21下方后、在驾驶舱200覆盖的区域内向前延伸、然后在车头100区域内向前向上延伸、与车头100部位的散热器10相连。通过该种设置,减小对驾驶舱200空间的占用,使得空间排布更合理。

53.如图2~3所示,在一些实施例中,冷却介质输入管道614在驾驶舱200区域通过限位件与车架400固定;驾驶舱200区域内的冷却介质输入管道614位于第二基准面的一侧。

54.如图2和图3所示,在一些实施例中,发动机联接冷却介质输出管道,冷却介质输出管道从发动机向前延伸,然后在车头100区域内向上向前延伸、与车头100部位的散热器10相连;冷却介质输入管道614相比冷却介质输出管道更靠近第二基准面。吸收散逸到空气中的热量,降低热源对驾驶员的影响,提高舒适度。

55.如图2~4所示,在一些实施例中,座椅21下方设有储物空间22,第二变速组件63相比气缸61更接近储物空间22;第二变速组件63相比座椅21更靠近第一基准面。减少发动机对储物空间22的占用,使得储物空间22大大增加的同时,热源远离了座椅21,使得驾驶员的驾驶舒适度提升。

56.如图2、图4所示,在一些实施例中,储物空间22具有储物箱23,储物箱23为上开口的箱体,储物箱23和座椅21之间设置储物箱盖,或者座椅21具有能够封闭储物箱23开口的封口部。物体收纳稳定,不易泄漏,且取放方便。

57.如图2、图4、图5、图6所示,在一些实施例中,车架400上设置有座椅支架41,座椅支架41包括与车架400固定连接的座椅支撑横梁411、设置在座椅支撑横梁411上的座椅支撑主梁412及一端与支撑座椅支撑主梁412联接的座椅支撑脚413;该座椅支撑脚413另一端与车架400联接,且多个所述座椅支撑脚413分别位于座椅支撑主梁412两侧。

58.在一些实施例中,储物箱23放置于座椅支架41上,座椅支架41位于驾驶舱200内;车架400具有与座椅支架41联接的一对边架42,边架42沿驾驶舱200的地板先向车头100方向延伸、而后向前上方延伸;车架400上设有斜支撑臂415,座椅支撑脚413向车顶方向延伸,

斜支撑臂415与座椅支撑脚413形成三角支撑,座椅支撑脚413相比斜支撑臂415靠后,每个边架42上安装各自的座椅支撑脚413和斜支撑臂415。

59.如图4、图6所示,在一些实施例中,座椅支架41内部设有将收纳区域分离的分隔梁414,座椅支架41的四角均设有斜肋板416;分隔梁414包括梁部4141和翼部4142,分隔梁414 从座椅支撑主梁412向后延伸、与座椅支撑横梁411相连,翼部4142位于分隔梁414与座椅支撑主梁412和、或座椅支撑横梁411的连接处,翼部4142向远离梁部4141的方向延伸。分隔梁414不但将收纳空间分开,还起到提高座椅支架41刚性的作用。斜肋板416同时起到提高座椅支架41刚性和支撑储物箱23的作用。

60.如图6所示,在一些实施例中,梁部4141设有多个孔。翼部4142沿梁部4141向外延伸,再向下延伸形成折耳,翼部4142具有孔。翼部4142的折耳提高支撑刚度。

61.如图2、图7所示,在一些实施例中,驾驶舱200内具有主驾驶位2001和副驾驶位2002,座椅21包括主驾驶座椅211和副驾驶座椅212,主驾驶位2001具有主驾驶座椅211,副驾驶位2002具有副驾驶座椅212。

62.如图1、图6、图7、图9所示,在一些实施例中,主驾驶座椅211包括主座横梁2111、与主座横梁2111联接的主座骨架2112、设置在主座骨架2112上的主座靠垫2114和主座坐垫2113及联接主座横梁2111与主动骨架2112的座椅调节组件215,主座横梁2111设置在座椅支架41上,主座骨架2112设置在主座横梁2111上方,主座骨架2112与主座横梁2111 之间设置座椅调节组件215,该座椅调节组件215包括第一调节滑轨2151、第二调节滑轨2152 及座椅调节手柄2153,第一调节滑轨2151与主座骨架2112联接,第二调节滑轨2152与主座横梁2111联接,且第一调节滑轨2151可以相对于第二调节滑轨2152滑动,座椅调节手柄 2153能够令第一调节滑轨2151和第二调节滑轨2152在滑动状态和锁定状态之间切换。实现了主驾驶座椅211位置的调节,适应不同驾驶人员的使用需求。

63.本实施例中,座椅调节手柄2153上设置有卡齿,第二调节滑轨2152上开设有多个卡槽,当卡齿与卡槽结合或分离时,实现两调节滑轨在锁定状态与滑动状态之间的切换。在其他实施例中,也可以采用其他结构或方式实现第一调节滑轨2151和第二调节滑轨2152在滑动状态和锁定状态之间的切换。

64.如图2、图4、图6~9所示,在一些实施例中,为了方便主驾驶座椅211的拆装,主驾驶座椅211与车架400之间设置主座连接结构216,该主座连接结构216包括主座限位座2161、主座固定销2162、主座连接件2163及主座锁紧部件2164,主座限位座2161设置于坐垫框架 4132靠近车头100的一侧上,主座连接件2163设置于靠近车头100的主座横梁2111上,主座连接件2163可以置入主座限位座2161内,使得主座连接件2163可以相对于主座限位座 2161转动,实现主驾驶座椅211的翻转,方便使用主架储物箱231,同时主座连接件2163也可以从主座限位座2161中取出,实现两者的可拆卸连接;主座固定销2162设置于座椅支撑横梁411上,主座锁紧部件2164设置于靠近货箱300的主座横梁2111上,主座固定销2162 与主座锁紧部件2164插接过盈配合,使得在没有外力作用时,主驾驶座椅211不会发生翻转或与座椅支架41分离。

65.如图2、图6~8、图10所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212包括副座垫2121、副靠垫2122、副底板2123及副靠板2124,副座垫2121设置于副底板2123上,副底板2123与座椅支架41可拆卸连接,副靠垫2122设置于副靠板2124上,副靠板2124设置于座椅21后方的背板

213上,副座垫2121与副靠垫2122分离,副驾储物箱232设置于副座垫2121下方。使得副座垫2121可以单独取下,方便启闭副驾储物箱232。

66.如图4、图6~10所示,在一些实施例中,为了方便副驾驶座椅212的拆装,副驾驶座椅 212与车架400之间设置副座连接结构214,该副座连接结构214包括设置在副底板2123上的副板限位件2141和副板插孔2142、设置在座椅支架41上的副固销件2143和座椅限位件 2144及设置在副靠板2124上的靠板挂钩2145和靠板插杆2146;座椅限位件2144至少部分可以嵌入副板限位件2141内,使得座椅限位件2144与副板限位件2141形成转动配合,继而使得副底板2123可以绕座椅限位件2144翻转,副固销件2143可插入副板插孔2142内,使得副固销件2143与副板插孔2142形成可拆卸连接,方便副底板2123的翻转和固定,以便于使用副驾储物箱232。在副板插孔2142外侧安装有副板卡件2147,副板卡件2147与副固销件2143过盈配合,防止副固销件2143从副板插孔2142中脱出。本实施例中,该副板卡件 2147由橡胶材料制成。

67.如图1、图8所示,在一些实施例中,该全地形车具有油箱24,主驾驶座椅211的重心与油箱24的重心位于第二基准面的相反侧。远离油箱24,更为安全。

68.如图7、图8所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212和主驾驶座椅211分离,油箱24 位于副驾驶座椅212下方。

69.如图2、图7、图8所示,在一些实施例中,副驾驶座椅212下方设有副驾储物箱232,副驾储物箱232的顶部相比油箱24的顶部更靠近座椅21,油箱24的底部相比副驾储物箱232 的底部更接近第一基准面,这样能够提高空间利用率。

70.如图8所示,在一些实施例中,副驾储物箱232包括第一储物区域2321和第二储物区域 2322,第一储物区域2321相比油箱24更靠近第二基准面,第二储物区域2322位于油箱24 之上。

71.如图2、图8所示,在一些实施例中,第二储物区域2322具有固定漏斗的卡位,第二储物区域2322与座椅21之间的空间能够容纳漏斗置入其内。收纳方便,便于野外自行加油。

72.如图7、图8所示,在一些实施例中,主驾驶座椅211下方设有主驾储物箱231,主驾储物箱231和副驾储物箱232分离。主驾储物箱231的底部相比副驾储物箱232的底部更靠近第一基准面。储物空间更大。

73.如图3、图4、图8所示,在一些实施例中,为了提高主驾驶位的储物空间22利用率,主驾储物箱231的底部相比第一变速组件64的最低点更靠近第一基准面。主驾储物箱231的底部具有第一底面区域2311和第二底面区域2312,第一底面区域2311相比第二底面区域 2312更靠近第一基准面,第二底面区域2312相比第一底面区域2311更靠近第二基准面。

74.如图8所示,在一些实施例中,主驾储物箱231的靠近第一基准面的表面设置有向靠近第一基准面的方向延伸的肋板,肋板呈网格状。肋板提高储物箱23的牢固性和耐撞击性能。

75.如图3、图4、图11、图12、图13所示,在一些实施例中,背板213上设有变速器空滤器65和燃烧室空滤器66,变速器空滤器65和燃烧室空滤器66位于第二基准面的相对侧;燃烧室空滤器66具有进气口6622,进气口6622设有第一滤芯6623;燃烧室空滤器66的进气口6622和背板213形成开口朝向车外的第一夹角6621(图16);车体覆盖件500包括第一外侧罩,第一外侧罩相比车架400远离第二基准面;第一外侧罩上设有可拆装的第一挡板,在该

侧的正视方向上,第一挡板跟燃烧室空滤器66的进气口6622和背板213形成的第一夹角6621覆盖区域重叠。

76.如图3、图4、图11和图21所示,在一些实施例中,变速器空滤器65具有进气入口652,进气入口652设有第二滤芯653;变速器空滤器65的进气入口652和背板213之间形成开口朝向车外的第二夹角6521(图14);车体覆盖件500包括第二外侧罩51,第二外侧罩51相比车架400远离第二基准面;第二外侧罩51上设有可拆装的第二挡板52,在该侧的正视方向上,第二挡板52跟变速器空滤器65的进气入口652和背板213形成的第二夹角6521覆盖重叠。

77.如图12所示,在一些实施例中,燃烧室空滤器66包括主空滤器661和进气通道662,进气口6622位于进气通道662上,进气通道662具有第一壳体6620,主空滤器661具有第二壳体6610,第一壳体6620和第二壳体6610分离,第一壳体6620和第二壳体6610通过管道连通;第二壳体6610相比第一壳体6620更靠近第二基准面。

78.如图13所示,在一些实施例中,第二壳体6610具有第一滤腔6610a和第二滤腔6610b,第一滤腔6610a与进气通道662连通,第二滤腔6610b与第一滤腔6610a连通,第一滤腔6610a 的容积大于第二滤腔6610b的容积,第二滤腔6610b位于第一滤腔6610a内更靠近第二基准面的一侧。

79.如图13、图17所示,在一些实施例中,第二滤腔6610b与第一滤腔6610a之间设置次级过滤结构663,该次级过滤结构663包括次级滤板6631、次级滤架6632及设置在次级滤板 6631与次级滤架6632之间的次级滤芯6633。

80.如图12、图15~16所示,在一些实施例中,第一壳体6620上设置有具备第一滤芯的第一导流面6620a,燃烧室空滤器66的进气口6622设置于第一导流面6620a上,以其中一个前轮91与第一基准面接触的点作为第一基点91a,以另一个前轮91与第一基准面接触的点作为第二基点91b,以第一基点91a和第二基点91b的连线的平行线作为第一投影线91c,以与第一投影线91c平行的直线为第二投影线91d,以第一导流面6620a在第一基准面的投影作为第四投影线6620b,以第四投影线6620b与第一投影线91c的夹角为z,z=18.2

°

~49.6

°

;优选的,z=20.2

°

~43.1

°

;最优的,z=22.5

°

~37.5

°

。

81.如图1、图11、图14~15所示,在一些实施例中,变速器空滤器65上设置有第二导流面 651,变速器空滤器65的进气入口652设置第二导流面651上,以第二导流面651在第一基准面的投影作为第三投影线6511,以第三投影线6511与第一投影线91c的夹角为y,y=18.2

°

~49.6

°

;优选的,y=20.2

°

~43.1

°

;最优的,y=22.5

°

~37.5

°

。

82.如图4所示,在一些实施例中,背板213上设有车辆控制器217(即ecu)。

83.如图3、图4所示,在一些实施例中,车辆控制器217与燃烧室空滤器66位于第二基准面的相反侧。燃烧室空滤器66相比于车辆控制器217更靠近第二基准面。

84.如图3所示,在一些实施例中,动力系统600具有变速器膨胀腔69,变速器膨胀腔69 包括第一腔室691和第二腔室692,第一腔室691与第二腔室692连通,第二腔室692与第二排气管642连通,第一腔室691的容积与第二腔室692的容积的比值范围为1:6~1:10。

85.如图1~3、图5、图8所示,在一些实施例中,全地形车具有通过管道与油箱24相连的碳罐67,碳罐67设置于座椅21之后;车架400具有一对向斜后方延伸的后架43,后架43 的后端相比后架43的前端更靠近第二基准面,后架43的前端跟座椅支架41相连;碳罐67 设置

于其中一个后架43上。后架43的斜向后延伸为后轮92的安装预留空间,继而使得车身宽度较小,空间利用率更高。

86.如图18所示,在一些实施例中,油箱24通过第一燃油蒸发管道671与碳罐67相连,碳罐67上具有与第一燃油蒸发管道671相连的第一接头672,第一接头672朝上;第一燃油蒸发管道671从碳罐67开始、先向下再向前延伸与油箱24相连。

87.如图18所示,在一些实施例中,发动机通过第二燃油蒸发管道673与碳罐67相连,碳罐67上具有与第二燃油蒸发管道673相连的第二接头674,第二接头674朝上;第二燃油蒸发管道673从碳罐67开始、先向下再向前、然后再向后与发动机相连。如此设置,避免发动机的振动影响发动机与碳罐67的连接可靠性。

88.如图4、图6、图18所示,在一些实施例中,座椅支撑横梁411或者背板213上设有定位第二燃油蒸发管道673的燃油蒸发管道限位件。

89.如图6、图18所示,在一些实施例中,油箱24具有补气管,补气管和第一燃油蒸发管道671通过控制阀与油箱24相连,油箱24向发动机送油时,控制阀通过补气管向油箱24内补气;座椅支撑横梁411是空心管,补气管插入空心管内并被定位,座椅支撑横梁411上有通孔。

90.如图6所示,在一些实施例中,座椅支撑横梁411上设有导气套筒,导气套筒在补气管的附近。

91.如图8、图15所示,在一些实施例中,该全地形车10具有蓄电池25,蓄电池25的重心与油箱24的重心位于第二基准面的相反侧。

92.如图1、图15所示,在一些实施例中,蓄电池25的重心相比主驾驶座椅211的重心靠后。蓄电池25的重心相比发动机的重心更远离第二基准面。

93.如图19所示,在一些实施例中,以任意一个前轮91与第一基准面接触的点作为第一点 910,以跟该前轮同侧的后轮与第一基准面接触的点作为第二点920,第一点910和第二点920 之间的距离作为h1,以活塞组件的轴线作为第一轴线6110,以第一轴线6110与气缸盖611的交点在第一基准面的投影作为第一投影点6111,第一投影点6111与第二点920之间的距离为h2,h2:h1为0.11~0.27;优选的,h2:h1为0.13~0.24;最优的,h2:h1为0.16~0.21。

94.在一些实施例中,h2与主驾驶位2001下方的主驾储物容量比不多于14mm:1l。优选的,该比值不多于10.8mm:1l。最优的,该比值不多于9.4mm:1l。主驾驶位2001下方的储物容积为25.5~41.4l。优选的,主驾驶位下方的储物容积为27.9~38.5l。最优的,主驾驶位下方的储物容积为30~36l。而在其他实施例中,h2与副驾驶位2002下方的副驾储物容积比不多于11mm:1l。优选的,该比值不多于9.4mm:1l。最优的,该比值不多于7.7mm:1l。副驾驶位2002下方的储物容积为29~37l。如图8所示,主驾驶位2001下方的储物容积比副驾驶位2002的储物容积小,副驾驶位2002下方具有副驾储物箱232,副驾储物箱232具有排水或排沙口。主驾驶位2001下方具有主驾储物箱231和储物箱盖233,主驾储物箱和储物箱盖之间有密封结构。

95.如图19所示,在一些实施例中,以同时经过第一点910和第二点920的竖直平面作为竖直投影面,以同侧的第一点910和第二点920的连线在竖直投影面上的投影与第一轴线6110 在竖直投影面上的投影之间的夹角为n,n为0

°

~25

°

。

4574分别与后梁452固定,第一外侧延展部4573的顶部具有第一折耳4575,第二外侧延展部4574的顶部具有第二折耳4576,第一折耳4575和第二折耳4576位于后梁452的相反侧,第一折耳4575和第二折耳4576分别与后梁452固定。

105.如图20所示,在一些实施例中,第一折耳4575和第二折耳4576的其中一个是先向上再向下延伸,另一个是先向斜后方延伸再向外延伸。

106.如图20所示,在一些实施例中,后固定架457的底延展部4571和后延展部4572之间设有斜支撑板4577,斜支撑板4577与发动机底部接触,后固定架457的第一外侧延展部4573 和第二外侧延展部4574在斜支撑板4577之前的部位设置螺孔,螺栓通过螺孔旋入发动机。

107.如图20所示,在一些实施例中,后固定架457的底延展部4571和斜支撑板4577都设有通孔。通孔用于散热和减重。

108.如图5所示,在一些实施例中,纵向梁441相比边架42更靠近第二基准面,每个纵向梁 441都有一个边架42跟它一起位于第二基准面的同一侧;纵向梁441和边架42之间有多个连接梁443。

109.如图20所示,在一些实施例中,柔性或弹性件4552由橡胶材料制成,柔性或弹性件4552 与定位件4551硫化一体。

110.如图20所示,在一些实施例中,定位件4551包括定位主体4551a和定位柱4551b,柔性或弹性件4552安装在定位主体4551a上,定位主体4551a下表面的至少部分表面向外延伸,形成了定位柱4551b。方便定位件4551的定位安装。

111.如图22所示,在一些实施例中,该全地形车10限定发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比值为0.17~0.29;货箱300翻转到最大角度时,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为40

°

~60

°

。同时,座椅下方的储物空间能够达到63~72l。

112.如图22所示,在一些实施例中,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为45

°

~55

°

,发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比为0.19~0.27。同时,座椅下方的储物空间能够达到65~71l。

113.如图22所示,在一些实施例中,货箱300与第二基准面相交的线与第一基准面之间的夹角为48

°

~53

°

,发动机中心到后轮轮心的距离与前后轮轴距的比为0.2~0.25。同时,座椅下方的储物空间能够达到67~70l。

114.如图1、图2所示,在一些实施例中,货箱300包括货箱骨架311和货箱箱体312,货箱骨架311由管件拼接形成,货箱箱体312靠近第一基准面(或地面)的货箱底板3121的底面设置有与货箱骨架311匹配、并容纳货箱骨架311的骨架安装槽;货箱底板3121底面设有向第一基准面延伸的肋板,肋板交错形成网状或格状;骨架安装槽由肋板围成。

115.如图1、图5、图21所示,在一些实施例中,货箱骨架311上固定有货箱扳手313,货箱扳手313相比货箱300的载物区域更靠近座椅21;货箱扳手313与车架400之间设置货箱连接机构314,货箱连接机构314包括挂钩组件3141和钩扣件3142,挂钩组件3141设置于货箱扳手313上,钩扣件3142设置于车架400上;挂钩组件3141和钩扣件3142结合时,货箱300的底面与第一基准面基本平行;挂钩组件3141和钩扣件3142分离时,货箱300的底面与第一基准面之间具有夹角,该夹角的范围在40

°

~60

°

。

116.如图23所示,在一些实施例中,货箱扳手313包括沿车宽方向设置的杆件3131和沿

车长方向设置的扳手部3132,扳手部3132从后向前延伸、与杆件3131相连,杆件3131从一侧的扳手部3132开始、沿车宽方向、向靠近第二基准面(或称之为车宽方向的中分面)的方向延伸、而后先向前再沿着车宽方向延伸,接着再向后、而后再沿着车宽方向延伸,直到靠近车体外侧;货箱扳手313的运动方向与杆件3131的最靠近座椅21的部位的运动方向相反。

117.如图21、图23所示,在一些实施例中,挂钩组件3141安装于杆件3131上,挂钩组件 3141包括钩件3141a、杆件固定块3141b、杆件连接件3141c及杆件复位件3141d,钩件3141a 设置在杆件3131上,杆件固定块3141b设置在杆件3131上、且与杆件连接件3141c联接,杆件连接件3141c与货箱骨架311可拆卸连接,杆件复位件3141d一端与货箱骨架311联接,另一端与钩件3141a联接。

118.如图23所示,在一些实施例中,货箱连接机构314有一对,两个货箱连接机构314与第二基准面的距离相同。

119.如图23所示,在一些实施例中,货箱扳手313相比货箱骨架311更靠近驾驶舱200,货箱骨架311具有货箱前梁3111,货箱前梁3111沿车宽从车体外侧向靠近第二基准面的方向延伸、在接近第二基准面但尚未到达第二基准面的部位、先向远离驾驶舱200的方向延伸、而后再沿车宽跨过第二基准面、再向靠近驾驶舱200的方向延伸,然后再从此沿车宽向另一侧的车体外延伸;货箱前梁3111的靠近驾驶舱200的一侧具有前肋板,货箱前梁3111的远离驾驶舱200的一侧具有后肋板,后肋板的最底部相比前肋板的最底部更靠近第一基准面。

120.如图1所示,在一些实施例中,货箱底板3121具有与被载物品接触的底板上表面,底部上表面上设置有多个底板凸部3122,底板凸部3122沿车长方向延伸,多个底板凸部3122沿车宽方向依次排布,相邻两底板凸部3122之间设置有底板凹槽3123。

121.如图1、图3、图23所示,在一些实施例中,货箱300的底板底面设有金属板315,从俯视方向看,金属板315与第一排气管622和与燃烧室62联接的消音器至少部分重叠,金属板315相比货箱300更靠近第一基准面。

122.如图5、图23所示,在一些实施例中,杆件3131上设有凹部3133,凹部3133的最大宽度与杆件3131的长度比为1:3.3~1:3.6。如此,杆件与发动机不干涉。货箱与发动机不干涉。

123.如图1、图2所示,在一些实施例中,货箱骨架311上设置有货箱门316,货箱门316上设置的货箱门转轴与货箱骨架311转动连接、且也可以从货箱骨架311上取下,货箱门316 上设置有标尺3161。

124.如图1所示,在一些实施例中,货箱箱体312的内侧壁上和货箱门316靠近货箱箱体312 一侧的表面上均设置有分隔滑槽3124。

125.如图23所示,在一些实施例中,货箱骨架311的尾部设置有货箱后梁3113,货箱后梁 3113的两侧设置有立柱3114,该立柱3114与货箱后梁3113焊接,后梁肋板3115同时与立柱3114和货箱后梁3113联接。

126.本实用新型的任意实施例既可以作为独立的技术方案,也可以跟其他实施例相互组合。本实用新型说明书中提到的所有专利和出版物都表示这些是本领域的公开技术,本实用新型可以使用。这里的本实用新型可以在缺乏任何一种元素或多种元素,一种限制或多种限制的情况下实现,这里这种限制没有特别说明。