基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层

技术领域

1.本实用新型涉及高铁防护层技术领域,具体涉及一种基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层。

背景技术:

2.现有的高铁装饰件外的保护层一般由半光镍层、光镍层、无裂纹铬层,或者半光镍、光镍、微孔镍、无裂纹铬层,或者半光镍层、光镍层、微裂纹镍层、无裂纹铬层构成,这种结构自身应力大,工业上很难得到一种完全没有裂纹或孔隙的铬电镀保护层,暴露在空气中的铬电镀保护层被钝化后,当遇到大气中的腐蚀介质时,容易腐蚀电池,造成装饰性的铬电镀保护层在极端环境中出现大量不规则的腐蚀,甚至铬电镀保护层完全溶解,防腐蚀效果不佳;除此之外,现有的高铁外饰保护层产生碰撞或者车壁高温时容易起火燃烧,造成更大的安全事故,阻燃性不佳,而阻燃性好的防护层则结构复杂,成本高昂。

3.为了解决现有技术存在的不足,人们进行了长期的探索,提出了各式各样的解决方案。例如,中国专利文献公开了一种汽车装饰件外覆盖保护层结构[cn201520402496.5],它包括第一层、第二层、第三层、第四层以及第五层,第一层为半光镍层,第二层为全光镍层,第三层为微裂纹镍层,第四层为微孔镍层,第五层为装饰层,微裂纹镍层和微孔镍层两层复合在一起组成耐腐蚀保护层,微孔镍层与微裂纹镍层的电位差范围为10-120mv。

[0004]

上述方案在一定程度上解决了现有技术中高铁装饰件保护层容易腐蚀的问题,但是该方案依然存在着诸多不足,例如:结构复杂、成本高昂,且产生碰撞或者车壁高温时容易起火燃烧,造成更大的安全事故,阻燃性不佳。

技术实现要素:

[0005]

本实用新型的目的是针对上述问题,提供一种设计合理,成本低廉且阻燃性好的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层。

[0006]

为达到上述目的,本实用新型采用了下列技术方案:本基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层,包括防护外层,防护外层底部设有注液组件,且注液组件与远离防护外层的一侧设有与车身外壁接触的防护内层,注液组件与防护内层之间形成导热通道,且导热通道内径向设有若干一端与注液组件相互接触,另一端与防护内层相互接触的换热机构,换热机构之间通过排液横管连接,排液横管周向延伸至导热通道周向外侧。同时设置防护外层和防护内层,利用防护外层防止碰撞起火,利用防护内层吸取车身热量,并通过换热机构降温,防止内热起火现象,阻燃效果好。

[0007]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,防护外层包括耐磨层,耐磨层下侧设有由smc材料制成的外阻燃结构层。利用外阻燃结构层可以防止碰撞时产生大量摩擦导致的起火现象。

[0008]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,耐磨层及外阻燃机构层上径向设有呈竖直设置的注液孔,注液孔一端外露于耐磨层,另一端与注液组件相

互连通,且注液孔外露于耐磨层的一端通过盖体可开封闭。通过注液孔可以朝向注液组件注入冷却液,对内部进行降温。

[0009]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,注液组件包括设置在外阻燃结构层下侧的装配内层,装配内层设有储液部,储液部与注液孔之间相互连通,且储液部与装配内层周向之间形成散热腔。

[0010]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,防护内层包括导热层,导热层上设有由smc材料制成的内阻燃结构层。内阻燃结构层的设置主要用于降低车身温度。

[0011]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,换热机构包括插接筒体,插接筒体周向内侧轴向设有导流管体,导流管体与排液横管之间相互连通,插接筒体靠近注液组件的一端设有与导流管体相互连通的进液组件,另一端设有插入内阻燃结构层内的出液组件。通过导流管体将进液组件导入的冷却液导入出液组件,由出液组将注入内阻燃结构层内,提高降温效果。

[0012]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,出液组件包括设置在插接筒体一端的出液头,出液头内侧设有与导流管体一端相互连通的导液盘体,导液盘体通过出液分流管连接有位于出液头内侧且远离导液盘体一端的出液盘体,且出液盘体通过滑动出液机构与内阻燃结构层插接相连。这样设置使冷却液注入时更加均匀。

[0013]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,滑动出液机构包括与设置在出液盘体上的环形导槽,环形导槽内的滑动设有一端受力时能够与出液盘体相互连通,另一端能够插入内阻燃结构层的排液管体,排液管体呈靠近内阻燃结构层的一端呈环形状,且具有排液孔。滑动出液机构的设置可以防护外侧受力时插入内阻燃结构层进行冷却液的注入,日常情况下不会自动输入冷却液影响行车温度,使用灵活。

[0014]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,进液组件包括设置在呈插接筒体一端的进液头,进液头内侧设有与导流管体一端相互连通的集液盘体,集液盘体通过进液分流管连接有位于进液头内侧其远离集液盘体一端的进液盘体,且进液盘体通过进液管与注液组件相互连通。进液组件的设置可以使冷却液线性进液,避免溢出。

[0015]

在上述的基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层中,装配内层周向设有上密封条,上密封条上设有导气孔,且散热腔通过导气孔与外部相互连通,且储液部周向通过上密封条密封;导热通道周向通过下密封条封闭,且下密封条上设有可开封闭排液横管的排液盖体。导气孔的设置能够对且散热腔快速降温,且排液盖体打开可以对冷却液进行排出。

[0016]

与现有的技术相比,本实用新型的优点在于:设计合理、结构简单,成本低廉;通过外阻燃结构层和阻燃结构层能够有效提高防火效果,且当产生碰撞时,防护外层受力对储液部形成挤压,并且使排液管体的排液孔插入内阻燃结构层,从而使储液部的冷却液快速注入内阻燃结构层,降低碰撞或摩擦产生的热量,提高阻燃效果,阻燃效果好,安全性佳。

附图说明

[0017]

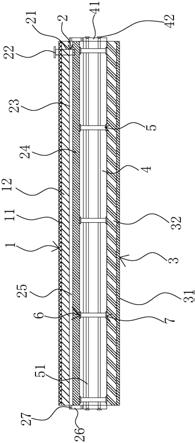

图1是本实用新型的整体结构剖视图;

[0018]

图2是本实用新型中换热机构示意图;

[0019]

图3是图2中a处的结构放大图。

[0020]

图中,防护外层1、耐磨层11、外阻燃结构层12、注液组件2、注液孔21、盖体22、装配内层23、储液部24、散热腔25、上密封条26、导气孔27、防护内层3、导热层31、内阻燃结构层32、导热通道4、下密封条41、排液盖体42、换热机构5、排液横管51、插接筒体52、导流管体53、进液组件6、进液头61、集液盘体62、出液分流管63、进液盘体64、进液管65、出液组件7、出液头71、导液盘体72、进液分流管73、出液盘体74、滑动出液机构8、环形导槽81、排液管体82、排液孔83。

具体实施方式

[0021]

下面结合附图和具体实施方式对本实用新型做进一步详细的说明。

[0022]

如图1-3所示,本基于smc材料的低成本高阻燃性的高铁外饰保护层,包括防护外层1,防护外层1底部设有注液组件2,且注液组件2与远离防护外层1的一侧设有与车身外壁接触的防护内层3,注液组件2与防护内层3之间形成导热通道4,且导热通道4内径向设有若干一端与注液组件2相互接触,另一端与防护内层3相互接触的换热机构5,换热机构5之间通过排液横管51连接,排液横管51周向延伸至导热通道4周向外侧。通过设置防护外层1和防护内层3,当防护外层1碰撞受力时对注液组件2产生挤压从而使换热机构5将冷却液注入防护内层3,降低防护内层3摩擦、受力产生的热量,降低燃烧条件,从而起到阻燃效果,而且结构简单,成本低廉。

[0023]

其中,防护外层1包括耐磨层11,耐磨层11下侧设有由smc材料制成的外阻燃结构层12。smc材料制成的外阻燃结构层12具有耐高温、防腐蚀、热稳定性佳的特点,对外层具有更好的防护效果。

[0024]

显然地,耐磨层11及外阻燃机构层上径向设有呈竖直设置的注液孔21,注液孔21一端外露于耐磨层11,另一端与注液组件2相互连通,且注液孔21外露于耐磨层11的一端通过盖体22可开封闭。注液孔21主要用于注入冷却液。

[0025]

可见地,注液组件2包括设置在外阻燃结构层12下侧的装配内层23,装配内层23设有储液部24,储液部24与注液孔21之间相互连通,且储液部24与装配内层23周向之间形成散热腔25。散热腔的设置可以将储液部24内冷却液变热后进行通风降温。

[0026]

进一步地,防护内层3包括导热层31,导热层31上设有由smc材料制成的内阻燃结构层32。内阻燃结构层32主要用于将车身碰撞、摩擦产生高热量降低,阻断燃烧条件。

[0027]

具体地,换热机构5包括插接筒体52,插接筒体52周向内侧轴向设有导流管体53,导流管体53与排液横管51之间相互连通,插接筒体52靠近注液组件2的一端设有与导流管体53相互连通的进液组件6,另一端设有插入内阻燃结构层32内的出液组件7。排液横管51可以将冷却液排出进行定期更换。

[0028]

更进一步地,出液组件7包括设置在插接筒体52一端的出液头71,出液头71内侧设有与导流管体53一端相互连通的导液盘体72,导液盘体72通过出液分流管73连接有位于出液头71内侧且远离导液盘体72一端的出液盘体74,且出液盘体74通过滑动出液机构8与内阻燃结构层32插接相连。出液组件7的设置用于对冷却液的受力流出进行均匀分流。

[0029]

更具体地,滑动出液机构8包括与设置在出液盘体74上的环形导槽81,环形导槽81内的滑动设有一端受力时能够与出液盘体74相互连通,另一端能够插入内阻燃结构层32的

排液管体82,排液管体82呈靠近内阻燃结构层32的一端呈环形状,且具有排液孔83。正常状态下,排液管体82的排液孔83抵靠于内阻燃结构层32外壁,冷却液不产生流动,当受力产生挤压时,排液管体82插入内阻燃结构层32内且冷却液由排液孔83排出至内阻燃结构层32内的冷却流道内。

[0030]

优选地,进液组件6包括设置在呈插接筒体52一端的进液头61,进液头61内侧设有与导流管体53一端相互连通的集液盘体62,集液盘体62通过出液分流管63连接有位于进液头61内侧其远离集液盘体62一端的进液盘体64,且进液盘体64通过进液管65与注液组件2相互连通。

[0031]

详细地,装配内层23周向设有上密封条26,上密封条26上设有导气孔27,且散热腔25通过导气孔27与外部相互连通,且储液部24周向通过上密封条26密封;导热通道4周向通过下密封条41封闭,且下密封条41上设有可开封闭排液横管51的排液盖体42。导气孔27用于对散热腔25进行通风换热,且排液盖体42可以防止排液横管51的冷却液流出,不使用时,打开可以排出冷却液。

[0032]

综上所述,本实施例的原理在于:当防护外层1产生碰撞受到挤压挤压作用力,储液部24受到挤压后内部的冷却液通过进液组件6进入导流管体53并经过出液组件7流入排液管体82内,且出液组件7受力时使排液管体82插入内阻燃结构层32内且冷却液由排液孔83排出至内阻燃结构层32内的冷却流道内,从而实现对防护内层3的降温,达到阻燃的目的。

[0033]

本文中所描述的具体实施例仅仅是对本实用新型精神作举例说明。本实用新型所属技术领域的技术人员可以对所描述的具体实施例做各种各样的修改或补充或采用类似的方式替代,但并不会偏离本实用新型的精神或者超越所附权利要求书所定义的范围。

[0034]

尽管本文较多地使用了防护外层1、耐磨层11、外阻燃结构层12、注液组件2、注液孔21、盖体22、装配内层23、储液部24、散热腔25、上密封条26、导气孔27、防护内层3、导热层31、内阻燃结构层32、导热通道4、下密封条41、排液盖体42、换热机构5、排液横管51、插接筒体52、导流管体53、进液组件6、进液头61、集液盘体62、分流管63、进液盘体64、进液管65、出液组件7、出液头71、导液盘体72、分流管73、出液盘体74、滑动出液机构8、环形导槽81、排液管体82、排液孔83等术语,但并不排除使用其它术语的可能性。使用这些术语仅仅是为了更方便地描述和解释本实用新型的本质;把它们解释成任何一种附加的限制都是与本实用新型精神相违背的。