1.本实用新型涉及污水处理技术领域,具体地说,涉及一种污水处理系统及用于构建该污水处理系统的高效沉淀池。

背景技术:

2.高效沉淀池作为一种污水处理装置,适用于饮用水生产、污水处理、工业废水处理等领域,其主要基于载体絮凝技术,具体结构通常如图1所示,具体为沿水流的行进方向,包括依序连通的混凝池01、絮凝池02与沉淀池03,在絮凝池02的出水口与沉淀池03的进水口之间布设有由沿竖向布置的上端侧过水式挡水墙04与下端侧过水式挡水墙05组成的过水通道06,对于沉淀池03的结构可具体参照公开号为cn2743011y的专利文献所公开的技术方案。

3.在污水处理过程中:(1)通过向进入混凝池01的原水中投加pac等混凝剂,并基于搅拌器011的搅拌,而使原水与混凝剂快速混合并流入絮凝池02内;(2)在絮凝池02内投加pam等絮凝剂,并基于搅拌器021的搅拌,而反应生成絮凝体,并通过过水通道06而进入沉淀池03内;(3)絮凝物经填料区07而沉淀并滑入池底,并借助刮泥机09刮入排泥斗0100内回流或排出;经沉淀之后的清水从出水渠08排出;从而通过化学的方法实现对原水中tp、ss等污染物的去除。

4.但是,前述结构的高效沉淀池在污水处理过程中,存在沉淀池不同位置处的沉淀效率不同而使整体的沉淀效率偏低,且从进水口进入沉淀池03内的水流存在一定的漩涡,而降低沉淀池03内絮凝物的沉淀效果。

技术实现要素:

5.本实用新型的主要目的是提供一种结构改进的高效沉淀池,以提高其对絮凝物的沉淀处理效率;

6.本实用新型的另一目的是提供一种由上述高效沉淀池所构建的污水处理系统。

7.为了实现上述主要目的,本实用新型提供的高效沉淀池的结构具体为沿水流在污水处理过程中的行进方向,包括依序连通布置的混凝池、絮凝池及沉淀池;在絮凝池的出水口与沉淀池的进水口之间,布设有由沿竖向布置的下端侧过水式挡水墙与上端侧过水式挡水墙所限定的过水通道,过水通道的长度方向沿与水流的行进方向相正交的方向延伸布置;其中,上端侧过水式挡水墙的上端缘部构成沉淀池的进水口的边缘部,在沉淀池的进水口区域处覆盖有布水单元,用于在过水通道的长度方向上,对进入沉淀池的水流量分布进行调节;该布水单元包括多片长度方向沿与过水通道的长度方向相正交的方向布置的导流板;导流板的一端部安装在上端侧过水式挡水墙上。

8.在上述技术方案中,通过在沉淀池的进水口区域处布设由导流板所构建的布水单元,从而有效地提高从过水通道进入沉淀池内的水流量分布均匀性,从而有效地均衡沉淀池内不同位置处的沉淀效率;而且能够有效地抑制从进水口进入沉淀池内的水流的漩涡程

度,以更好地确保沉淀过程的进行,从而有效地提高整体污水处理效率。

9.具体的方案为导流板的导流面的倾斜角度可调地安装在沉淀池进水口区域处;布水单元包括倾角调节机构,倾角调节机构用于调节导流面的倾斜角度。在该技术方案中,通过将导流板的导流面的倾斜角度设置成可调,从而能够根据沉淀效果而调节倾斜角度,以控制由两块相邻导流板所限定布水口的大小,从而调节流量,以控制水流的分布。

10.更具体的方案为在布水单元中,所有导流板的导流面的倾斜角度相同;倾角调节机构包括与每块导流板铰接且沿过水通道的长度方向延伸布置的推拉杆,及用于驱使推拉杆沿过水通道的长度方向往复移动的直线位移输出装置。在该技术方案中,有效地简化了倾角调节机构的结构。

11.更具体的方案为在布水单元中,所有导流板分成多组导流板组;在每组导流板组中,所有导流板的导流面的倾斜角度相同;倾角调节机构包括多个倾角调节单元,每个倾角调节单元用于独立地调节一组导流板组;倾角调节单元包括沿过水通道的长度方向延伸布置的推拉杆,及用于驱使推拉杆沿过水通道的长度方向往复移动的直线位移输出装置;同组导流板组中的每块导流板均与推拉杆铰接。在该技术方案中,可以根据实际需要调节不同位置处的过水口的大小,从而可以控制进入沉淀池内水流在不同位置处的流速,从而可以利用局部水流流速增大而冲击位于其上方侧填料区的污泥,有效地避免污泥局部堵塞问题。

12.进一步的方案为在布水单元中,所有导流板等分而构成多组导流板组。

13.进一步的方案为直线位移输出装置的动子沿竖向往复移动,并通过连杆而与推拉杆铰接连接;且直线位移输出装置的定子与机架铰接。在该技术方案中,能便于对倾角调节机构的布局与安装。

14.优选的方案为在布水单元中,所有导流板的上端部通过铰接机构而铰接至进水口上,导流板的下端部与推拉杆铰接。

15.优选的方案为在布水单元中,所有导流板的下端部通过铰接机构而铰接至进水口上,导流板的上端部与推拉杆铰接;直线位移输出装置位于导流板的上方侧。

16.优选的方案为高效沉淀池的控制系统包括控制模块,及沿长度方向均匀布设地位于导流板的出水口或出水口下方至填料支撑隔离墙体末端处的流速监测传感器,即布设在导流板出水口的下游侧处;流速监测传感器向控制模块输出流速监测信号,控制模块依据流速监测信号而向直线位移输出装置输出伸缩动作驱动信号。在该技术方案中,可以根据流速监测器而根据预设规律进行过流口大小的自动调节。

17.为了实现上述另一目的,本实用新型提供的污水处理系统包括高效沉淀池及用于向高效沉淀池输送待处理原水的管路系统;其中,高效沉淀池为上述任一技术方案所描述的高效沉淀池。

附图说明

18.图1为现有技术中高效沉淀池的结构示意图;

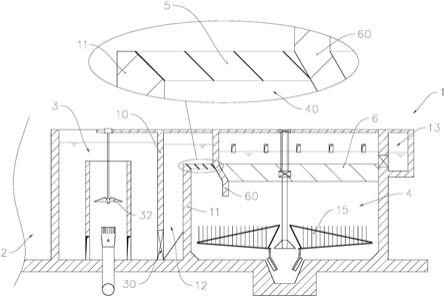

19.图2为本实用新型实施例1中高效沉淀池的结构示意图;

20.图3为本实用新型实施例1中高效沉淀池的结构示意图;

21.图4为本实用新型实施例2中布水单元的结构示意图;

22.图5为本实用新型实施例3中布水单元的结构示意图;

23.图6为本实用新型实施例5中布水单元的俯视结构示意图;

24.图7为本实用新型实施例5中布水单元的竖向剖面结构示意图;

25.图8为本实用新型实施例5中布水单元在区别于图7所示结构时的竖向剖面结构示意图。

具体实施方式

26.以下结合实施例及其附图对本实用新型作进一步说明。

27.在下述实施例中,主要通过在高效沉淀池的絮凝池与沉淀池之间的水路通道上增设布水单元,以提高进入沉淀池内水流的分布均匀性,从而提高沉淀池的整体处理效率;对于高效沉淀池上混凝池、絮凝池及沉淀池的结构根据现有产品进行设计,并不局限于下述实施例的结构。

28.实施例1

29.参见图2及图3,本实用新型高效沉淀池1包括混凝池2、絮凝池3、沉淀池4及加药系统,且沿水流污水处理过程中的行进方向,混凝池2、絮凝池3与沉淀池4依序连通布置。

30.如图2所示,在絮凝池3的出水口30与沉淀池4的进水口40之间,布设有由沿竖向布置的下端侧过水式挡水墙10与上端侧过水式挡水墙11所限定的过水通道12,该过水通道12的长度方向沿与水流的行进方向相正交的方向延伸布置,即沿图2所示的垂直于纸面的方向。

31.在本实施例中,上端侧过水式挡水墙11的上端缘部构成进水口40的边缘部,而下端侧过水式挡水墙10构成絮凝池3的池壁墙体,且在其端部与池底面之间布设有用于构建出水口30的过水孔,且该过水孔沿垂直于纸面方向与絮凝池3同宽。在沉淀池4的进水口区域处覆盖有布水单元5,用于在过水通道12的长度方向上,对进入沉淀池4的水流量分布进行调节,主要用于使进入沉淀池4内的水流量分布较为均匀;在本实施例中,该进水口区域包括沉淀池4的进水口40,并向下延伸至由上端侧过水式挡水墙11与填料区6的挡水墙60所限定的水流通道的下端处,从而使布水单元5上的导流板的一端部安装在上端侧过水式挡水墙11上,即在本实施例中,沉淀池的进水口区域为与过水通道12连通的进水通道,具体由上端侧过水式挡水墙11上端边缘区域朝下延伸至挡水墙60的下端边缘处。

32.如图3所示,在本实施例中,布水单元5具体布设在进水口40处,包括多片长度方向沿与过水通道12的长度方向相正交的方向布置的导流板50,即导流板50的长度方向沿图2所示的水平横向布置;导流板50的一端部固定支撑在上端侧过水式挡水墙11的上端缘部上,另一端部固定支撑在用于安装填料区6的支撑隔离墙体60上,填料区6为斜管填料区或斜板填料区。此外,可将布水单元5布设在进水口区域的中间段或靠近挡水墙60的下段。

33.在进水口区域的长度方向上,即沿过水通道12的长度方向,相邻两块导流板50之间的间距可根据实际需要进行设置,优选设置为当导流板50可倾斜至摆动端部抵靠在相邻导流板上而对该相邻两块导流板之间的过水通道进行阻挡阻塞,而大致封闭该过水通道,从而可在沿竖向布置的最大开度至大致沿横向布置的闭合堵塞之间进行调节,从而调节水流速度。

34.在本实施例中,所有导流板50的导流面500的倾斜角度均固定保持不变,且所有导

流面500的倾斜角度相同。

35.如图2及图3所示,对于本实用新型污水处理系统,其具体结构参照现有产品进行设计,主要包括上述高效沉淀池1及用于向混凝池2提供原水的管路系统。

36.在污水处理过程中:(1)通过加药系统向进入混凝池2的原水中投料pac等混凝剂,并基于搅拌器的搅拌,而使原水与混凝剂快速混合并流入絮凝池3内;(2)通过加药系统而在絮凝池3内投料pam等絮凝剂,并基于搅拌器32的搅拌,而反应生成絮凝体,并通过过水通道12而进入沉淀池4内;(3)絮凝物经填料区6而沉淀并滑入池底,并借助刮泥机15刮入排泥斗而回流或排出,其中,填料区6为斜管填料区或斜板填料区;经沉淀之后的清水从出水渠13排出;从而通过化学的方法实现对原水中tp、ss等污染物的去除。

37.在上述技术方案中,通过在沉淀池4的进水口40处布设由导流板50所构建的布水单元5,从而有效地提高从过水通道12进入沉淀池4内的水流均匀性,从而有效地均衡沉淀池4内不同位置处的沉淀效率;而且能够有效抑制水流进入沉淀池所产生的漩涡程度,有效地确保絮凝物沉淀过程的进行,从而有效地提高污水处理系统的整体污水处理效率。

38.实施例2

39.作为对本实用新型实施例2的说明,以下仅对与上述实施例1的不同之处进行说明,主要为将所有导流板的导流面设置成倾斜角度能同步调整。

40.具体结构改进之后的布水单元如图4所示,参照图2所示的高效沉淀池1的结构,导流板50的导流面500的倾斜角度可调地安装在沉淀池4的进水口40处;为了能够对导流面500的倾斜角度的调节,本实施例中的布水单元5还包括倾角调节机构8,该倾角调节机构8用于调节导流面的倾斜角度同步调节。

41.具体地,在布水单元5中,所有导流板50的导流面500的倾斜角度相同;而倾角调节机构8包括与每块导流板50铰接且沿过水通道12的长度方向延伸布置的推拉杆80,及用于驱使该推拉杆80沿图4所示的左右方向往复移动的直线位移输出装置81。对于直线位移输出装置81具体可以采用具有防水功能的气缸、油缸等直线位移输出装置进行构建。此外,还可采用置于水中的牵引绳与滑轮配合,再利用置于水面上的牵引装置拉动牵引绳,从而拉动布水单元5上的导流板50的导流面500的倾斜角度,此时可以采用两根牵引绳各朝两个方向拉动而控制导流面500的倾斜角度,也可采用一根牵引绳与一个弹簧等复位机构配合进行构建。

42.实施例3

43.作为对本实用新型实施例3的说明,以下仅对与上述实施例2的不同之处进行说明,主要为将原本同步调整倾斜角度的导流板分割成多组独立调整的导流板组,并基于同一角度调整驱动装置而对同组导流板的倾斜角度进行同步调整。

44.具体结构改进之后的布水单元如图5所示,参照图2所示的高效沉淀池1的结构,在该布水单元5中,所有导流板等分地组成多组导流板组55;在每组导流板组55中,所有导流板50的导流面500的倾斜角度相同;而倾角调节机构也包括多个倾角调节单元88,且每个倾角调节单元88用于独立地调节一组导流板组55;该倾角调节单元88包括沿过水通道12的长度方向延伸布置的推拉杆880,及用于驱使推拉杆880沿过流通道12的长度方向往复移动的直线位移输出装置881;在同一组导流板组55中,每块导流板50均与对应的推拉杆880铰接。

45.如图5所示,所有导流板50的下端部通过铰接机构而铰接至进水口40上,而导流板

50的上端部与推拉杆880铰接;直线位移输出装置881的动子8810沿竖向往复移动,并通过连杆883而与推拉杆880铰接连接;且直线位移输出装置881的定子882与机架铰接,从而利用直线位移输出装置881的竖向位移驱使导流板50绕底部铰轴505转动,而调节导流面500的倾斜角度。

46.在工作过程中,可以根据沿如图5所示的推拉杆的延伸方向判断不同位置处的水流速度,从而调整不同导流板组上不同两个导流板之间的间距而调整不同位置处的水流速度,从而提高布水均匀性,及可能利用集中水流对某一位置的污泥进行冲洗处理。

47.在本实施例中,对于不同组导流板组上导流板的数量不一定需要进行等分配置,还可以根据实际需要配置成不同数量;根据历史监测数据,水流速度较为均匀的地方可以排布板数量较多的导流板组,而水流速度变化较大地方布设板数量较少的导流板组;也可以根据历史监测数据,污泥淤积较少的位置可以排布板数量较多的导流板组,而污泥淤积较多的位置需要布设板数量较少的导流板组。此外,可以定期的开启不同位置而关闭其他位置处,从而进行轮候冲淤处理。

48.实施例4

49.作为对本实用新型实施例4的说明,以下仅对与上述实施例3的不同之处进行说明。

50.在本实施例中,为了提高污水处理的自动化程度,将高效沉淀池的控制系统设置成包括控制模块,还包括过流通道的沿长度方向均匀布设地位于导流板的出水口或出水口下方至填料支撑隔离墙体末端处的流速监测传感器,即沿水流的行进方向,流速监测传感器位于导流板出口的下游侧;该流速监测传感器向控制模块输出流速监测信号,控制模块依据流速监测信号而向直线位移输出装置输出伸缩动作驱动信号。从而根据流速监测数据判断在过水通道的长度方向上,水流分布是否均匀及部分位置水流流速小于预设阈值而判断该位置可能有污泥淤积,从而按照上述实施例3的方案进行出水口的调节。

51.实施例5

52.作为对本实用新型实施例5的说明,以下仅对与上述实施例2的不同之处进行说明。

53.如图6至图8所示,在本实施例中,挡水墙98、挡水墙99与挡水墙60与上端侧过水式挡水墙11邻接构成沉淀池的进水口区域的进水通道;导流板50的上端部通过铰轴505铰接至安装在沉淀池的进水口区域处的机架上,而所有导流板50的下端部与推拉杆80通过铰轴506铰接,从而能利用直线位移输出装置81同步驱使导流板50进行导流面500的倾斜角度调整,直线位移输出装置81的定子铰接在机架上;其中,直线位移输出装置81与推拉杆80一起构成本实施例中的倾角调节单元8,铰轴505的一端支撑地安装在上端侧过水式挡水墙11上,另一端支撑地安装在挡水墙60上。