1.本发明属于生态修复技术领域,具体涉及一种水生植物生态景观系统。

背景技术:

2.随着城市建设的发展,住宅小区犹如雨后春笋,然而,人口高密度聚集,废气、富营养化水体污染严重,城市成了“灰色森林”,绿地、水面这些友好的自然环境严重不足,影响着人们的生活。人居环境建设是人类社会与经济发展重要因素,随着人类生活水平的不断进步,人类对环境生态的要求也越来越高,如何有效提高人类居住环境的健康度和舒适度,成为人们十分关注的要素。

3.近年来,地景观建设在园林中的应用目前已经非常广泛,在园林绿化尤其是湿地景观建设工作中,水生植物生态景观系统的建立更是一项很重要的环节,直接影响水生植物的生长和湿地景观建成后的稳定性。

技术实现要素:

4.本发明的目的是:旨在提供一种水生植物生态景观系统,可以实现更好的保障水生植物的生长和湿地景观建成后的稳定性。

5.为实现上述技术目的,本发明采用的技术方案如下:

6.本技术提供了一种水生植物生态景观系统,其包括养护池、护坡结构和石笼围堰;

7.护坡结构设置在养护池的坡面上,所述护坡结构包括若干植生袋及填充在植生袋内的种植土,所述植生袋自上之下呈阶梯状堆叠在所述坡面上;

8.所述石笼围堰设置在所述养护池的靠近坡面的区域,所述石笼围堰包括钢筋石笼及填充在钢筋石笼内的石料碎块;所述钢筋石笼至少设置两个,并呈阶梯状布置在养护池的靠近坡面的区域,石料碎块的缝隙中填充养殖土。

9.进一步的,养护池的池底自上之下依次铺设有上透气砖层、沙石层和下透气砖层及粗砂层。

10.进一步的,还包括输气管道,所述输气管道的一端连接有鼓风机,另一端连接有多个的曝气管,所述曝气管设置在所述下透气砖层和粗砂层之间。

11.进一步的,所述钢筋石笼包括若干分体石笼和连接组件,所述分体石笼包括矩形的笼体框架、盖体框架和隔板,所述笼体框架和盖体框架上通过网丝缠设有若干网孔,所述盖体框架通过铰接件与笼体框架连接,所述隔板设置在所述笼体框架内,并与笼体框架的侧壁固定连接,所述连接组件采用由金属丝围成的卡箍。

12.进一步的,若干分体石笼之间穿设有杆状的加强筋。

13.进一步的,所述石料碎块包括混凝土块、碎砖块、卵石、砾石或废弃石料碎块。

14.进一步的,还包括设置在水面上的生态浮床,所述生态浮床包括框架、床体、连接装置和固定装置;

15.所述床体设置在框架内,所述床体上设置有若干用于种植水生植物的种植孔,所

述固定装置埋设于养护池底部,所述连接装置连接在所述框架和固定装置之间。

16.进一步的,所述床体采用轻质泡沫材质。

17.采用上述技术方案,相比于现有技术,本技术提供的水生植物生态景观系统,具有如下技术效果:

18.该生态景观系统中,主要包括养护池、护坡结构和石笼围堰;护坡结构设置在养护池的坡面上,护坡结构包括若干植生袋及填充在植生袋内的种植土,植生袋自上之下呈阶梯状堆叠在坡面上,利用植生袋和种植土,可供水生植物进行生长,进而起到对坡面的保护作用,同时,利用不同阶层的植生袋,可以种植不同高度的水生植物,形成对水质的层级改善效果;石笼围堰设置在所述养护池的靠近坡面的区域,石笼围堰包括钢筋石笼及填充在钢筋石笼内的石料碎块;钢筋石笼至少设置两个,并呈阶梯状布置在养护池的靠近坡面的区域,石料碎块的缝隙中填充养殖土,本方案中,对碎石废料的循环再利用,块石之间的缝隙有利于植物、微生物及动物的生长,保障湿地景观建成后的稳定性。

附图说明

19.本发明可以通过附图给出的非限定性实施例进一步说明;

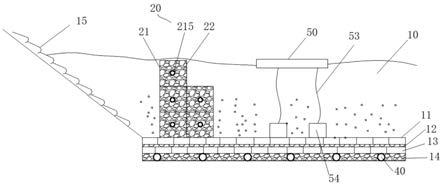

20.图1为本发明实施例中提供的水生植物生态景观系统的结构示意图;

21.图2为本发明实施例中提供的笼体框架的结构示意图;

22.图3为本发明实施例中提供的连接组件的结构示意图;

23.图4为本发明实施例中提供的生态浮床的结构示意图。

24.标号:10-养护池;11-上透气砖层;12-沙石层;13-下透气砖层;14-粗砂层;15-植生袋;20-石笼围堰;21-钢筋石笼;211-笼体框架;212-盖体框架;213-隔板;214-连接组件;215-加强筋;22-石料碎块;40-曝气管;50-生态浮床;51-框架;52-床体;521-种植孔;53-连接装置;54-固定装置。

具体实施方式

25.为了使本领域的技术人员可以更好地理解本发明,下面结合附图和实施例对本发明技术方案进一步说明。

26.如图1至图4所示,本实施例中提供了一种水生植物生态景观系统,包括养护池10、护坡结构和石笼围堰20;

27.其中,养护池10在挖设完成后,池底部做防水处理,然后在养护池10的池底自上之下依次铺设上透气砖层11、沙石层12和下透气砖层13及粗砂层14。

28.上透气砖层11和下透气砖层13均由若干透气砖体铺设而成,由于透气砖体具有若干透气孔,便于通过透气砖体向养护池10内通入空气。

29.护坡结构设置在养护池10的坡面上,护坡结构包括若干植生袋15,以及及填充在植生袋15内的种植土,植生袋15自上之下呈阶梯状堆叠在坡面上;植生袋15采用阶梯状堆叠的方式,使若干植生袋15之间稳定性更好,同时,可以根据不同的种植高度,利用植生袋15种植不同的水生植物,进而净化水体。

30.石笼围堰20设置在养护池10的靠近坡面的区域,石笼围堰20包括钢筋石笼21及填充在钢筋石笼21内的石料碎块22;

31.优选地,石料碎块22可以包括混凝土块、碎砖块、卵石、砾石或废弃石料碎块等。

32.优选地,钢筋石笼21至少设置两个,两个钢筋石笼21并呈阶梯状布置在养护池10的靠近坡面的区域,石料碎块22的缝隙中填充养殖土。

33.参照图2和图3,具体的,钢筋石笼21包括若干分体石笼和连接组件214,分体石笼包括矩形的笼体框架211、盖体框架212和隔板213,笼体框架211和盖体框架212分别通过钢筋焊接而成,笼体框架211和盖体框架212上通过网丝缠设有若干网孔,盖体框架212通过铰接件(例如合页等)与笼体框架211连接,可以相对笼体框架211旋转,隔板213设置在笼体框架211内,隔板213设置多个,可以沿着笼体框架211的长度方向间隔布置,起到提高笼体框架211的强度作用,并且,隔板213与笼体框架211的侧壁固定连接,例如,可以采用焊接形式连接,连接组件214采用由金属丝围成的卡箍,利用卡箍将若干个分体石笼绑扎在一起。

34.优选地,若干分体石笼之间穿设有杆状的加强筋215,利用杆状的加强筋215,可以同时穿过多个分体石笼,进而提升多个分体石笼之间的连接紧固性,避免在应用过程中部分分体石笼发生移位或坍塌的现象。

35.采用上述的石笼围堰,施工简便快速,无需做专门的基层处理,钢筋笼片预制加工,节省工期,能有效控制水生种植形状,防止窜根。生态效益好,块石之间的缝隙有利于植物、微生物及动物的生长。对碎石废料的循环再利用好,现场开挖或破除的混凝土块,碎砖块,或铺装花岗石废料都可以作为填充料。

36.优选地,本实施例提供的水生植物生态景观系统中,还包括输气管道,输气管道的一端连接有鼓风机,另一端连接有多个的曝气管40,多个曝气管40设置在下透气砖层13和粗砂层14之间。利用鼓风机,通过输气管道将空气输入到曝气管40中,在经过曝气管40上的若干气孔排放至下透气砖层13及粗砂层14之间,在经过下透气砖层13、沙石层12、上透气砖层11排放置养护池10内部,对养护池10内部进行适当地供氧,进而可以更好地维持水体内的生态环境。

37.优选地,本实施例提供的水生植物生态景观系统中,还包括设置在水面上的生态浮床50,生态浮床50可以用于栽培水生植物,进而起到对水体的净化作用。

38.具体的,生态浮床50包括框架51、床体52、连接装置53和固定装置54;

39.框架51可以采用金属或者塑料材质,床体52设置在框架51内,床体52采用轻质泡沫材质,可漂浮于水面之上,床体52上设置有若干用于种植水生植物的种植孔521,固定装置54可以采用石块或者金属块,固定装置54埋设于养护池10底部,连接装置53采用尼龙绳,连接装置53两端分别连接在框架和固定装置54之间,起到对床体52的固定作用。应用时,每一个床体52及框架可以搭配多个连接装置53和固定装置54。

40.生态浮床50所提供的环境条件能充分满足水生植物的生长,并可以随水体修复的需要移动到不同的位置。

41.本实施例中,水生植物的种植可以选择漂浮植物如水花生,水葫芦等,挺水植物如黄菖蒲、梭鱼草等,沉水植物如伊乐藻和金鱼藻等则直接将其捆绑于网上,靠叶子和茎吸收水中的营养盐和污染物,进而对水体起到充分净化作用。

42.采用上述技术方案,本实施例中提供的水生植物生态景观系统,至少有以下优点:

43.该生态景观系统中,主要包括养护池10、护坡结构和石笼围堰20;护坡结构设置在养护池10的坡面上,护坡结构包括若干植生袋15及填充在植生袋15内的种植土,植生袋15

自上之下呈阶梯状堆叠在坡面上,利用植生袋15和种植土,可供水生植物进行生长,进而起到对坡面的保护作用,同时,利用不同阶层的植生袋15,可以种植不同高度的水生植物,形成对水质的层级改善效果;

44.石笼围堰20设置在养护池10的靠近坡面的区域,石笼围堰20包括钢筋石笼21及填充在钢筋石笼21内的石料碎块22;钢筋石笼21至少设置两个,并呈阶梯状布置在养护池10的靠近坡面的区域,石料碎块22的缝隙中填充养殖土,对碎石废料的循环再利用,块石之间的缝隙有利于植物、微生物及动物的生长,保障湿地景观建成后的稳定性;

45.生态浮床50所提供的环境条件能充分满足水生植物的生长,并可以随水体修复的需要移动到不同的位置。

46.上述实施例仅示例性说明本发明的原理及其功效,而非用于限制本发明。任何熟悉此技术的人士皆可在不违背本发明的精神及范畴下,对上述实施例进行修饰或改变。因此,凡所属技术领域中具有通常知识者在未脱离本发明所揭示的精神与技术思想下所完成的一切等效修饰或改变,仍应由本发明的权利要求所涵盖。