1.本发明涉及园林施工领域,尤其是涉及一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地。

背景技术:

2.下凹式绿地是指一种高程低于周围路面的公共绿地,也称低势绿地。与“花坛”相反,其理念是利用开放空间承接和贮存雨水,达到减少径流外排的作用,一般来说低势绿地对下凹深度有一定要求,而且其土质多未经改良。与植被浅沟的“线状”相比其主要是“面”能够承接更多的雨水,而且其内部植物多以本土草本为主。

3.在常年雨量较大地区常常表现为无法将雨水全部且快速渗透以及不能将多余的雨水进行储蓄这两个方面,从而导致雨水外溢,既无法对雨水进行有效再利用也影响行人通行,而大量多余的雨水的浸泡也将破坏下凹式绿地的生态。并且当前一些下坡道两侧的下凹式绿地,常常因为渗水不及时而形成水流向坡底的低洼地势汇流,容易形成坡底的积水。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:当前大部分的人行道、车道两侧的下凹式绿地的蓄水、排水能力有限,当雨量激增的时候往往渗水、排水不及时,容易导致雨水外溢或是向坡底低洼地势汇流,而当雨停后也需要较长的时间供雨水下渗,此过程中往往容易导致植被烂根,因此存在改进空间。

技术实现要素:

5.为了提高下凹式绿地的蓄水能力和排水速度,本技术提供一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地。

6.本技术提供的一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地采用如下的技术方案:

7.一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地,包括若干沿道路坡度依次修筑的独立的蓄水池,若干所述蓄水池的标高及池底沿道路坡度逐渐降低,所述蓄水池内设置有若干支撑柱,所述支撑柱上方依次铺设支撑钢网、透水支撑板、透水砖、第一砾石层、土工布层、第二砾石层、红土壤层;所述蓄水池的红土壤层上方铺设有与道路找平并自然放坡的用于种植植被的种植土层;相邻的所述蓄水池之间连接有呈倒“u”型虹吸管,所述虹吸管的一端延伸至上游所述蓄水池的池底,另一端延伸至下游所述蓄水池的第一砾石层内;其中地势最低的所述蓄水池的所述虹吸管与市政排水管相连。

8.通过采用上述技术方案,在倾斜的道路或人行道两旁是均沿道路自身的坡度开挖基坑,基坑内预埋的排水管用于溢流或常规的市政排水。然后沿道路的坡度依次修筑若干标杆渐低的蓄水池,蓄水池呈方形且顶端竖直开口,蓄水池内设置的支撑柱、支撑钢网、透水支撑板、透水砖等均用于起到对地面砾石层、土层的支撑,从而在道路两侧形成开放式的蓄水空间。其中最上方的红土壤层、种植土层均用于供植被生长,当降雨时,雨水依次透过种植土层、红土壤层等透水土层,不会在地表积水太久,然后雨水再依次透过第二砾石层、土工布层第一砾石层和透水砖、透水支撑板,上述层结构能对雨水进行过滤,避免红土壤层

的泥土大量流失,从而有利于提高植被存活率以及降低蓄水池的浑浊度,便于后期对雨水进行循环利用。其中相邻的蓄水池之间倒“u”型的虹吸管用于对上游的蓄水池进行快速排水,根据连通器的原理,当上游的蓄水池的水位上涨至高于虹吸管弯折处的高度时,水流从虹吸管溢流至下游的蓄水池,在此过程中在虹吸管中形成负压,从而可以持续地将上游的蓄水池中的雨水抽吸至下游,且因为虹吸管位于上游蓄水池内的一端延伸至池底,因此可以将上游相邻的蓄水池快速、自动地排空,从而可以保持较好的蓄水能力,进而保持地面的干燥。并且利用虹吸管自动调节,相比现有的使用排水泵、传感器电控等方式,稳定性更高,成本更低,且最终将雨水排至市政排水管,始终能保持种植土层上方的干燥,使水流不会沿坡度成股流下,保护了地势较低的建筑的干燥和交通的畅通。其中将虹吸管朝下下游蓄水池的一端连通至第一砾石层,有利于通过第一砾石层再对蓄水池中的雨水进行过滤,实现对雨水的分级净化,从而最下游的蓄水池中的雨水较为干净。

9.优选的,相邻所述蓄水池之间共用相同的侧墙,所述虹吸管贯穿所述侧墙,所述侧墙上设置有用于对所述虹吸管进行截流的截流机构。

10.通过采用上述技术方案,共用相同的侧墙可以降低修筑成本,截流机构用于将相邻的蓄水池相互隔离,从而可以避免过多地将上游的蓄水池的水排空,能更多地将雨水储蓄起来。

11.优选的,所述截流机构包括开设在侧墙内的空腔,所述侧墙内上下滑动连接有控制杆,所述控制杆的下端转动连接有在所述空腔内上下卡接滑动的截流板,所述虹吸管分为两段且开口均与所述空腔连通,所述虹吸管的两段的开口正对并与所述截流板贴合,所述截流板上开设有供所述虹吸管的两段导通的通孔;当所述控制杆提起的时候,所述通孔与所述虹吸管错位;所述控制杆顶端还设置有限制所述控制杆上下移动的限位装置。

12.通过采用上述技术方案,在雨天降水较大的时候,绿化管理人员可以将控制杆提起并转动,使截流板向上提起进而使得通孔与虹吸管的两段开口错位,实现对两段虹吸管的截流,从而将相邻的两个蓄水池分隔,雨水不会在虹吸管的作用下流转。并且雨天时行人较少,此时将控制杆提起并不太影响绿地美观,降雨结束后再将控制杆下移实现调蓄。

13.优选的,所述限位装置包括水平固定在所述控制杆顶端的长条形限位杆,所述种植土层开设有与长条形杆形状配合的通道,所述限位杆在所述通道中卡接滑动,当所述控制杆提起并相对所述截流板转动的时候,所述限位杆与所述通道错位。

14.通过采用上述技术方案,种植土层中开设有可供限位杆移动的通道,限位杆跟随控制杆在种植土层中卡接滑动,因为控制杆底端与截流板转动连接,转动轴线垂直设置,从而当转动控制杆使限位杆与通道错位时,限位杆支撑于种植土层上,使控制杆无法复位,进而实现对虹吸管的持续截流。

15.优选的,地势最低的所述蓄水池的池底还连通有循环管,所述循环管的另一端延伸至地势最高的所述蓄水池的上方并伸出种植土层,所述循环管安装有抽水泵。

16.通过采用上述技术方案,循环管用于在抽水泵的作用下将最下游的蓄水池的中雨水抽至上游的地表,从而在多日无雨的天气下,可以对种植土层进行浇灌,实现雨水的循环利用。

17.优选的,所述种植土层上方搭设有用于遮挡所述抽水泵及循环管的泵房。

18.通过采用上述技术方案,泵房的设置用于对抽水泵和循环管就行遮挡,有利于提

高该下凹式绿地的美观。

19.优选的,所述蓄水池内的若干所述支撑柱之间阵列设置,所述支撑柱的顶端与所述支撑钢网固定连接。

20.通过采用上述技术方案,将支撑柱阵列设置有利于对支撑钢网的支撑更稳定,并且将两者固定连接有利于避免支撑钢网移位或倾倒。

21.优选的,所述支撑钢网的边缘与所述蓄水池的侧壁固定连接,在浇筑所述蓄水池侧壁时将支撑钢网的边缘预埋进蓄水池的侧壁中。

22.通过采用上述技术方案,将支撑钢网的边缘在浇筑蓄水池侧壁时就预埋进蓄水池侧壁中有利于进一步降低支撑钢网倾倒的情况,从而对上方的各层结构支撑更稳定。

23.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:

24.1.通过在道路两侧设置若干标高沿道路坡度依次降低的蓄水池,在蓄水池内自下而上设置支撑柱、支撑钢网、透水支撑板、透水砖、第一砾石层、土工布层、第二砾石层、红土壤层、种植土层,从而在对蓄水池上方的土体进行支撑的同时,提高了雨水渗透的速度、储水的水量以及对下渗的雨水进行了过滤,实现了对雨水的多层分级净化的同时提高了雨水的循环利用价值,并且减少了地表土层的积水,降低对低地势和交通的影响;

25.2.通过在相邻的蓄水池之间连通虹吸管,在最下游的蓄水池和最上游的蓄水池上方连通安装有水泵的循环管,从而利用虹吸效应,当前一个蓄水池的水位高于虹吸管的弯头高度时,可以迅速将前一个蓄水池中的雨水转移至下一个蓄水池中,从而提高处于室外的下凹式绿地的需水量。

附图说明

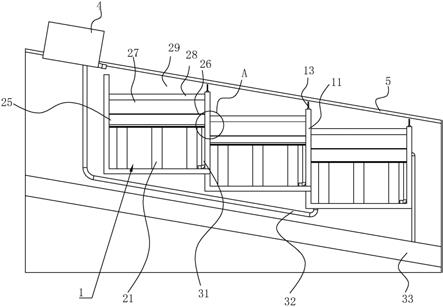

26.图1是本技术实施例的整体结构示意图;

27.图2是本技术实施例的断面图;

28.图3是图2中a处的放大图;

29.图4是本技术中实施例的侧墙内部剖视图;

30.图5是图4中b处的放大图。

31.附图标记说明:

32.1、蓄水池;11、侧墙;12、空腔;13、控制杆;131、限位杆;14、截流板;15、通孔;21、支撑柱;22、支撑钢网;23、透水支撑板;24、透水砖;25、第一砾石层;26、土工布层;27、第二砾石层;28、红土壤层;29、种植土层;31、虹吸管;32、循环管;33、市政排水管;4、泵房;5、道路。

具体实施方式

33.以下结合附图1-5对本技术作进一步详细说明。

34.如图1至图2所示,本技术实施例公开一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地,包括若干沿道路5坡度依次修筑的独立的蓄水池1,若干蓄水池1的标高及池底沿道路5坡度逐渐降低,蓄水池1的底壁、侧壁均采用防水混凝土砂浆搭模浇筑而成,内表面做防水处理。

35.蓄水池1内设置有若干支撑柱21,支撑柱21可与蓄水池1本体一体浇筑成型,支撑柱21上方依次铺设支撑钢网22、透水支撑板23、透水砖24、第一砾石层25、土工布层26、第二砾石层27、红土壤层28;蓄水池1的红土壤层28上方铺设有与道路5找平并自然放坡的用于

种植植被的种植土层29。支撑钢网22采用钢筋纵横焊接而成,支撑柱21的顶端与支撑钢网22固定连接,支撑钢网22的边缘与蓄水池1的侧壁固定连接,在浇筑蓄水池1侧壁时将支撑钢网22的边缘预埋进蓄水池1的侧壁中。从而提高支撑钢网22整体的连接强度已经承载能力,减少支撑钢网22倾覆或塌陷的情况。

36.相邻的蓄水池1之间连接有呈倒“u”型虹吸管31,虹吸管31的一端延伸至上游蓄水池1的池底,另一端延伸至下游蓄水池1的第一砾石层25内;其中地势最低的蓄水池1的虹吸管31与市政排水管33相连。

37.各蓄水池1的红土壤层28上方铺设与道路5找平并自然放坡的种植土层29,并在种植土层29上种植植被,植被可以选用马尼拉草等。

38.如图2和图4所示,其中蓄水池1的池底水平设置,相邻的蓄水池1的池底沿道路5坡度逐级降低,相邻蓄水池1之间共用相同的侧墙11,可以减少混凝土的用量。在相邻的蓄水池1之间连接有虹吸管31,虹吸管31呈倒“u”型,虹吸管31弯曲部分贯穿侧墙11设置,虹吸管31的一端延伸至上游蓄水池1的池底,另一端延伸至下游蓄水池1的第一砾石层25内;其中地势最低的蓄水池1的虹吸管31伸出蓄水池1的一端与市政排水管33相连。其中将虹吸管31朝下下游蓄水池1的一端连通至第一砾石层25有利于通过第一砾石层25再对蓄水池1中的雨水进行过滤,实现对雨水的分级净化,从而最下游的蓄水池1中的雨水较为干净。

39.根据连通器的原理,当上游的蓄水池1的水位上涨至高于虹吸管31弯折处的高度时,水流从虹吸管31溢流至下游的蓄水池1,在此过程中在虹吸管31中形成负压,从而可以持续地将上游的蓄水池1中的雨水抽吸至下游,且因为虹吸管31位于上游蓄水池1内的一端延伸至池底,因此可以将上游相邻的蓄水池1快速、自动地排空,从而可以保持较好的蓄水能力,进而保持地面的干燥。并且利用虹吸管31自动调节,相比现有的使用排水泵、传感器电控等方式,稳定性更高,成本更低。其中在侧墙11上设置有用于对所述虹吸管31进行阻断的截流机构。

40.如图4至图5所示,其中截流机构包括开设在侧墙11内的空腔12,且在是侧墙11内设置有上下滑动连接有控制杆13,控制杆13的下端转动连接有在空腔12内上下卡接滑动的截流板14,截流板14在空腔12的卡接作用下无法转动且边缘与空腔12密封抵接,控制杆13的转动轴线垂直设置。单根虹吸管31在弯曲部分分为两段且开口均与空腔12连通,虹吸管31的两段的开口正对并与截流板14贴合,通过截流板14对虹吸管31的两段进行阻隔截流。其中截流板14上开设有供虹吸管31的两段导通的通孔15,当控制杆13提起的时候,通孔15与虹吸管31错位,实现截流。控制杆13顶端还设置有限制控制杆13上下移动的限位装置。

41.如图4至图5所示,限位装置包括水平固定在控制杆13顶端的长条形限位杆131,种植土层29开设有与长条形杆形状配合的通道,当控制杆13上下移动时,限位杆131在通道中卡接滑动并限定控制杆13无法转动,当控制杆13提起至限位杆131高于地表脱离通道的时候,控制杆13可以绕轴线转动并使限位杆131与通道错位,当控制杆13提起并相对截流板14转动的时候,限位杆131与通道错位并支撑在地表上,使控制杆13无法下降,此时截流板14的通孔15与虹吸管31的两段错位实现对虹吸管31的封堵。

42.如图2和图4所示,其中地势最低的蓄水池1的池底还连通有循环管32,循环管32的另一端延伸至地势最高的蓄水池1的上方并伸出种植土层29,循环管32安装有抽水泵,抽水泵启动时将地势最低的蓄水池1中的雨水抽取至地势最高的蓄水池1上方的种植土上,在多

日未降雨的情况下实现对雨水的循环利用。种植土层29上方还搭设有用于遮挡所抽水泵及循环管32的泵房4,提高该下凹式绿地整体的美观度。

43.本技术实施例的一种多层分级净化的可调蓄下凹式绿地的施工方法为:

44.步骤一:沿道路5两侧开挖基坑;

45.步骤二:在基坑内铺设市政排水管33;

46.步骤三:沿道路5坡度依次修筑若干地势渐低的独立的蓄水池1;

47.步骤四:在蓄水池1内设置支撑柱21,支撑柱21上方依次铺设支撑钢网22、透水支撑板23、透水砖24、第一砾石层25、土工布层26、第二砾石层27、红土壤层28;

48.步骤五:各蓄水池1的红土壤层28上方铺设与道路5找平并自然放坡的种植土层29,并在种植土层29上种植植被。

49.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。