1.本实用新型实施例涉及玻璃加工技术领域,尤其涉及一种红外玻璃。

背景技术:

2.随着科技的不断发展,红外玻璃被广泛应用于各类电子产品和成像设备中,比如应用在手机等终端设备的生物识别,特别是人脸识别等场景中。现有的红外玻璃通常是通过在透明玻璃上镀膜得到,通过对玻璃多层镀膜以实现红外光高透而可见光截止。但现有技术中的红外玻璃对可见光的截止效果较差,会对成像造成一定的干扰;且红外光透光率较低,使得成像不够高清。综上,现有技术中的红外玻璃存在红外光透光率低的问题。

技术实现要素:

3.本实用新型实施例提供了一种红外玻璃,以提高红外玻璃的红外光透光率。

4.本实用新型实施例提供了一种红外玻璃,包括:

5.玻璃基材层,包括相对设置的第一表面和第二表面;

6.红外高透油墨层,设置于所述玻璃基材层的第一表面;所述红外高透油墨层用于截止可见光,透过红外光;

7.两层增透膜,分别设置于所述红外高透油墨层远离所述玻璃基材层的表面,以及所述玻璃基材层的第二表面。

8.可选地,所述增透膜包括:层叠设置的第一增透层和第二增透层;其中,所述第二增透层的折射率大于所述第一增透层的折射率;所述第一增透层与所述红外高透油墨层直接接触或者与所述玻璃基材层的第二表面直接接触。

9.可选地,所述第一增透层的厚度小于或等于所述第二增透层的厚度。

10.可选地,所述第一增透层的层数为至少两层,所述第二增透层的层数为至少一层;所述第二增透层夹设于所述第一增透层之间。

11.可选地,所述第一增透层和所述第二增透层的层数之和为5层。

12.可选地,第1层所述第一增透层与所述红外高透油墨层直接接触或者与所述玻璃基材层的第二表面直接接触;

13.第1层所述第一增透层的厚度范围为:10-20nm;第1层所述第二增透层的厚度范围为:30-40nm;第2层所述第一增透层的厚度范围为:10-20nm;第2层所述第二增透层的厚度范围为:20-30nm;第3层所述第一增透层的厚度范围为:20-30nm。

14.可选地,所述红外高透油墨层的厚度范围为:6-8μm。

15.可选地,所述红外高透油墨层的颜色为:蓝黑色。

16.本实用新型实施例所提供的红外玻璃,通过在玻璃基材层的第一表面设置红外高透油墨层,实现可见光截止,红外光透过;又通过在红外高透油墨层远离玻璃基材层的表面和玻璃基材层的第二表面分别设置一层增透膜来进一步提高红外光透光率。相比于单层设置增透膜,本实施例通过双面设置增透膜,可以在红外高透油墨层作用的基础上,使增透膜

透过红外光的效果加倍。因此,与现有技术相比,本实用新型实施例可以有效提高红外玻璃的红外光透光率。

附图说明

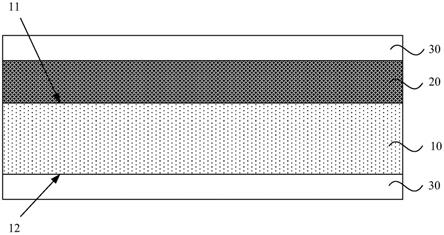

17.图1是本实用新型实施例提供的一种红外玻璃的结构示意图;

18.图2是本实用新型实施例提供的一种增透膜的结构示意图;

19.图3是本实用新型实施例提供的一种红外玻璃的制备流程示意图;

20.图4是本实用新型实施例提供的一种玻璃基材层的透光曲线示意图;

21.图5是本实用新型实施例提供的一种玻璃基材层丝印红外高透油墨层后的透光曲线示意图;

22.图6是本实用新型实施例提供的一种玻璃基材层丝印红外高透油墨层后增加单面增透膜后的透光曲线示意图;

23.图7是本实用新型实施例提供的一种玻璃基材层丝印红外高透油墨层后增加双面增透膜后的透光曲线示意图。

具体实施方式

24.下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步的详细说明。可以理解的是,此处所描述的具体实施例仅仅用于解释本实用新型,而非对本实用新型的限定。另外还需要说明的是,为了便于描述,附图中仅示出了与本实用新型相关的部分而非全部结构。

25.正如背景技术所述,常规的红外玻璃对500-600nm波段的可见光的透光率通常能减至t=5%左右,其中,t表示透光率;而对850-1000nm波段的红外光的透光率通常能达到t=85%左右。但500-600nm波段5%的透光率会对成像造成一定的干扰,850-1000nm波段85%的透光率会造成成像不够高清的问题。因此,现有的红外玻璃难以保证红外成像的效果。

26.基于上述研究,本实用新型实施例提供了一种红外玻璃。图1是本实用新型实施例提供的一种红外玻璃的结构示意图。参见图1,红外玻璃包括:玻璃基材层10、红外高透油墨层20和两层增透膜30。

27.其中,玻璃基材层10包括相对设置的第一表面11和第二表面12;红外高透油墨层20设置于玻璃基材层10的第一表面11;红外高透油墨层20用于截止可见光,透过红外光;两层增透膜30分别设置于红外高透油墨层20远离玻璃基材层10的表面,以及玻璃基材层10的第二表面12。

28.示例性地,玻璃基材层10由透明材料制作,比如高铝玻璃。红外高透油墨层20可以采用较为常见的红外(infrared radiation,ir)油墨材料制备,例如采用三和精工gv3系列油墨调配。ir油墨材料本身具有较高的红外光透光率,同时能够有效阻隔可见光波段光线的透过。增透膜30可包括层叠设置的多层增透层,以有效增加红外光的透光率。

29.本实用新型实施例所提供的红外玻璃,通过在玻璃基材层10的第一表面11设置红外高透油墨层20,实现可见光截止,红外光透过;又通过在红外高透油墨层20远离玻璃基材层10的表面和玻璃基材层10的第二表面12分别设置一层增透膜30来进一步提高红外光透光率。相比于单层设置增透膜30,本实施例通过双面设置增透膜30,可以在红外高透油墨层

20作用的基础上,使增透膜30透过红外光的效果加倍。因此,本实用新型实施例可以有效提高红外玻璃的红外光透光率。

30.在上述各实施方式的基础上,可选地,红外高透油墨层20可以通过丝印方式印刷在玻璃基材层10的第一表面11上,其厚度范围可以为:6-8μm。实际制备时,可以通过控制丝印网版的目数来控制红外高透油墨层20的厚度。

31.在上述各实施方式的基础上,可选地,红外高透油墨层20颜色为:蓝黑色。采用偏黑相的红外高透油墨层20可以有效降低可见光的透光率,更好地实现可见光截止,减少透过的可见光对红外成像的影响。并且,由于红外高透油墨层20有效降低了可见光的透光率,可以使得增透膜30不必考虑对可见光的屏蔽作用,从而可适量减少增透膜30中增透层的数量,降低增透膜30的总厚度,以降低增透膜30本身出现分层或撕裂等问题的概率,提高红外玻璃的稳定性。

32.在上述各实施方式的基础上,可选地,双面设置的两层增透膜30可以采用相同的结构,下面,就增透膜30可能具有的具体结构进行说明,但不作为对本实用新型的限定。

33.图2是本实用新型实施例提供的一种增透膜的结构示意图。参见图2,在上述各实施方式的基础上,可选地,增透膜30包括:层叠设置的第一增透层和第二增透层;其中,第二增透层的折射率大于第一增透层的折射率;第一增透层与红外高透油墨层20直接接触或者与玻璃基材层10的第二表面12直接接触。此处示例性地给出了与玻璃基材层10的第二表面12直接接触的增透膜30,其第1层第一增透层31-1与玻璃基材层10的第二表面12直接接触。

34.示例性地,第一增透层可以采用折射率低的二氧化硅(sio2)材料制备。第一增透层具有硬度高、耐磨性好、膜层牢固及结构精细致密等特点,具有透光率高、散射吸收小和可见光区一直延伸到紫外区等良好的光学性能。并且sio2可以有效增加增透膜30与玻璃基材层10的附着力;同时可以提供绝缘、保护和钝化等功能。第二增透层可以采用二氧化钛(tio2)、二氧化锆(zro2)、五氧化三钛(ti3o5)、五氧化二钽(ta2o5)、五氧化二铌(nb2o5)或其他折射率高的氧化物材料制备。第二增透层在可见光波段有着高透过率和高折射率,牢固稳定,在可见光波段以及红外区波段呈透明。以钛的氧化物作为第二增透层可使得增透膜30具备较高的经济性以及较好的加工工艺基础。

35.综上,设置增透膜30包括层叠的第一增透层和第二增透层,并设置第一增透层与目标层(比如玻璃基材层10或红外高透油墨层20)相接触,可以在保证增透膜30与目标层的粘附力的基础上,有效增加红外光透光率。

36.继续参见图2,在上述各实施方式的基础上,可选地,第一增透层的层数为至少两层,第二增透层的层数为至少一层;第二增透层夹设于第一增透层之间。也就是说,增透层的总层数为奇数,这样设置,使得与目标层接触的膜层为第一增透层,从而可以保证增透层30与目标层的粘附力;并且使得与外界环境直接接触的也是第一增透层,可以利用第一增透层的钝化功能,使其起到隔绝水氧等外界侵蚀的保护作用,以使红外玻璃的性能稳定。

37.在上述各实施方式的基础上,可选地,第一增透层的厚度小于或等于第二增透层的厚度。其中,每层第一增透层的厚度可以相同或者不同;示例性地,起粘附作用的第一增透层可以设置地稍薄一些;而最外层与外界环境相接触的第一增透层,由于其起到保护作用,可以设置地稍厚一些。第二增透层起到主要的透光作用,将其设置的较厚可以有效减少增透膜30的总层数,从而减少红外玻璃制备时的镀膜时间,提高镀膜效率。但此处需要说明

的是,由于材料本身性质的限制,第二增透层不宜设置地过厚。过厚的第二增透层本身容易出现分层,从而导致膜层撕裂甚至脱落,影响红外玻璃的稳定性。还需要说明的是,增透膜30的总厚度与需要透过的红外光的波段范围相匹配。例如,需要透过850-1000nm左右的红外光时,保证增透膜30的总厚度在左右,比如可保证对该波段红外光较好的透光率。综上,第一增透层和第二增透层的层数和厚度可以根据实际需求进行选择,本实施例对此不作限定。

38.下面,结合图2,就增透膜30的一种具体结构进行说明,但不作为对本实用新型的限定。参见图2,第一增透层和第二增透层的层数之和为5层。第1层第一增透层31-1与红外高透油墨层20直接接触或者与玻璃基材层10的第二表面12直接接触;此处示例性地给出了第1层第一增透层31-1与玻璃基材层10的第二表面12直接接触的情况。

39.示例性地,该增透膜30需要有效增加850-1000nm波段的红外光的透光率。可以设置:第1层第一增透层31-1的厚度范围为:10-20nm;第1层第二增透层32-1的厚度范围为:30-40nm;第2层第一增透层31-2的厚度范围为:10-20nm;第2层第二增透层32-2的厚度范围为:20-30nm;第3层第一增透层31-3的厚度范围为:20-30nm。

40.这样设置,相比于现有技术中镀膜层数多达几十层的增透膜,本实施例可以在保证透光效果的基础上,大幅提高生产效率,降低产品价格;并且可以避免由于镀膜层数过多造成的颜色不稳定的问题。

41.图3是本实用新型实施例提供的一种红外玻璃的制备流程示意图。下面结合图3,通过一具体实施例,对红外玻璃的制备步骤及该结构红外玻璃的透光效果进行说明。示例性地,红外玻璃的制备目标为对500-600nm波段的可见光截止,而透过850nm-1000nm波段的红外光。红外玻璃的制备步骤包括:

42.s110、形成玻璃基材层10。

43.其中,玻璃基材层10可采用高铝玻璃制备,以保证玻璃基材层10对红外光的初始透光率。其透光曲线可参见如图4,高铝玻璃对350nm以上波段的光的透过率均达到了91%,针对380-1000nm波段,透光率t》91%。

44.s120、在玻璃基材层10的第一表面11形成红外高透油墨层20。

45.其中,红外高透油墨层20可采用丝印方式,在玻璃基材层10的第一表面11成进度6-8μm的薄膜。示例性地,红外高透油墨层20由蓝黑色的ir粉和透明树脂组成;具体配比可以是,ir油墨:固化剂:消泡剂=100:15:3,其中消泡剂可采用型号为care73n的油墨添加剂。该层叠设置的玻璃基材层10和红外高透油墨层20的透光曲线可参见图5,该结构可实现对500-600nm波段的可见光的透光率减至t《5%,尤其是对550-600nm波段的可见光的透光率可减至t《1%,甚至t《0.1%,从而实现可见光有效截止,而对850-1000nm波段的红外光的透光率可达到t》90%,甚至t》91%。

46.s130、在红外高透油墨层20远离玻璃基材层10的表面形成一层增透膜30。

47.其中,该增透膜30可包括层叠设置的第一增透层和第二增透层。具体地,第一增透层采用sio2材料,第二增透层采用ti3o5材料,增透膜30共包括5层增透层。其中,第一层sio2材料的厚度在10-20nm,比如选取15nm;第一层ti3o5材料的厚度在30-40nm,比如选取35nm;第二层sio2材料的厚度在10-20nm,比如选取15nm;第二层ti3o5材料的厚度在20-30nm,比如选取25nm;第三层sio2材料的厚度在20-30nm,比如选取25nm。该增透膜30对可见光的透光

率基本无影响,但可以将红外光的透光率增加3-4%,该层叠结构的透光曲线可参见图6,该结构对850-1000nm波段的红外光的透光率可达到t》94%。

48.s140、在玻璃基材层10的第二表面12形成一层增透膜30。

49.其中,玻璃基材层10的第二表面12可以是玻璃基材层10的外观面。该增透膜30可以与s130中的增透膜30的材料结构相同,不再赘述。该增透膜30同样对可见光的透光率基本无影响,但可以将红外光的透光率增加3-4%,该层叠结构构成最终的红外玻璃,该双面镀增透膜30的红外玻璃的透光曲线可参见图7,红外玻璃对850-1000nm波段的红外光的透光率可达到t》97%,并在该波段的大部分区域可达到t》98%。

50.需要说明的是,上述s130和s140两步骤的顺序仅作为示例性的说明,并不作为对本实用新型的限定。在实际应用时,可以根据需求调整各步骤的顺序。

51.综上,该红外玻璃可降低可见光的透光性,提高红外光透过性;可降低500-600nm波段的透光率,尤其是对550-600nm的可见光的透光率降至t《1%,并将对850-1000nm波段的红外光的透光率提高至t》97%,甚至t》98%,大幅超过现有技术中对850-1000nm波段的红外光85%的透光率,从而有利于实现红外高清成像。由于减少可见光干扰并大幅度提高了红外光透光率,可将红外成像效果由720p提高到4k级别。并且,将增透膜30的镀膜膜层由几十层减少到5层,使得单面镀膜时间由8小时减少到30分钟,有效提升生产效率。

52.注意,上述仅为本实用新型的较佳实施例及所运用技术原理。本领域技术人员会理解,本实用新型不限于这里所述的特定实施例,对本领域技术人员来说能够进行各种明显的变化、重新调整和替代而不会脱离本实用新型的保护范围。因此,虽然通过以上实施例对本实用新型进行了较为详细的说明,但是本实用新型不仅仅限于以上实施例,在不脱离本实用新型构思的情况下,还可以包括更多其他等效实施例,而本实用新型的范围由所附的权利要求范围决定。