1.本技术涉及显示技术领域,尤其涉及一种支撑组件及柔性显示装置。

背景技术:

2.柔性显示装置应用市场越来越受市场青睐,柔性显示装置是指采用可弯曲、柔韧性佳屏幕的显示装置,相较于传统屏幕,柔性屏幕优势明显,不仅在体积上更加轻薄,功耗上也低于现有的显示器件,有助于提升柔性显示装置的续航能力,同时基于其可弯曲、柔韧性佳的特性,其耐用程度也大大高于以往显示屏幕,能降低意外损伤的概率。目前,柔性屏幕采用如图1所示的金属片10作为支撑件,金属片10对应弯折区10a的部分设计有多个封闭的孔洞10b,金属片10在真空环境下贴合至柔性显示面板11时会出现鼓包,如图2所示。

3.因此,有必要提出一种技术方案以解决包括多个封闭孔洞的支撑件贴合至柔性显示面板时出现鼓包的问题。

技术实现要素:

4.本技术的目的在于提供一种支撑组件及柔性显示装置,以解决在真空条件下将包括多个封闭孔洞的支撑件贴合至柔性显示面板时出现鼓包的问题。

5.为实现上述目的,技术方案如下:

6.一种柔性显示装置,所述柔性显示装置具有第一弯折区和与所述第一弯折区邻接的两个第一非弯折区,两个所述第一非弯折区位于所述第一弯折区的相对两侧,所述柔性显示装置包括:

7.柔性显示面板;以及

8.支撑件,所述支撑件位于所述柔性显示面板出光侧的背面,所述支撑件包括:

9.中间支撑部,所述中间支撑部对应所述第一弯折区设置,所述中间支撑部具有相对设置的第一边缘和第二边缘,所述第一边缘与所述第二边缘在所述第一弯折区指向所述第一非弯折区的方向上延伸;以及

10.多个缺口,分布于所述中间支撑部的所述第一边缘和所述第二边缘中的至少一者上。

11.一种支撑组件,所述支撑组件包括:

12.支撑件,所述支撑件具有第二弯折区和与所述第二弯折区邻接的两个第二非弯折区,两个所述第二非弯折区位于所述第二弯折区的相对两侧,所述支撑件包括:

13.中间支撑部,所述中间支撑部对应所述第二弯折区设置,所述中间支撑部具有相对设置的第一边缘和第二边缘,所述第一边缘与所述第二边缘在所述第二弯折区指向所述第二非弯折区的方向上延伸;以及

14.多个缺口,分布于所述中间支撑部的所述第一边缘和所述第二边缘中的至少一者上;

15.第一保护膜,设置于所述支撑件的一侧,且与所述支撑件粘接;以及

16.第二保护膜,设置于所述支撑件远离所述第一保护膜的一侧,且与所述支撑件粘接。

17.有益效果:本技术提供一种支撑组件及柔性显示装置,支撑件的多个缺口设置于中间支撑部的第一边缘与第二边缘中的至少一者上,使得在真空条件下支撑件贴合至柔性显示面板上时多个缺口中的空气可以排出,避免在真空条件下支撑件贴合至柔性显示面板时出现鼓包。

附图说明

18.图1为传统技术中金属片的平面示意图;

19.图2为图1所示金属片在真空条件下贴合至柔性显示面板时的示意图;

20.图3为本技术实施例柔性显示装置处于展平状态时的截面示意图;

21.图4为图3所示柔性显示装置处于完全折叠状态时的截面示意图;

22.图5为图3所示柔性显示装置的支撑件的平面示意图;

23.图6为本技术另一实施例柔性显示装置的支撑件的平面示意图;

24.图7为本技术实施例支撑组件的截面示意图。

具体实施方式

25.下面将结合本技术实施例中的附图,对本技术实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述。显然,所描述的实施例仅仅是本技术一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本技术中的实施例,本领域技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本技术保护的范围。

26.本技术提供一种柔性显示装置100,柔性显示装置100可以为可折叠显示装置,柔性显示装置100也可以为卷曲显示装置。具体地,如图3和图4所示,柔性显示装置100为可折叠显示装置,柔性显示装置100具有第一弯折区100a和与第一弯折区100a邻接的两个第一非弯折区100b,两个第一非弯折区100b位于第一弯折区100a的相对两侧。柔性显示装置100包括依次叠置的保护层20、支撑件30、第一胶黏层801、缓冲层40、第二胶黏层802、柔性显示面板50、第三胶黏层803、偏光片60、第四胶黏层804以及保护盖板70。

27.在本实施例中,保护盖板70起到保护偏光片60以及柔性显示面板50等的作用。保护盖板70是透明且具有柔性的,且保护盖板70包括透明有机膜层。

28.在本实施例中,偏光片60起到降低环境光反射率的作用。偏光片60与保护盖板70之间通过第四胶黏层804粘接,第四胶黏层804为光学胶层。

29.在本实施例中,柔性显示面板50用于显示。偏光片60与柔性显示面板50之间通过第三胶黏层803粘接,第三胶黏层803为压敏胶。其中,柔性显示面板50包括柔性有机发光二极管显示面板。柔性显示面板50还可以包括集成于柔性有机发光二极管显示面板上的触控层,即柔性显示面板50除了具有显示功能,还具有触控功能。

30.在本实施例中,缓冲层40具有缓冲作用,缓冲层40的缓冲作用避免柔性显示面板50在外力作用下受到损伤。缓冲层40与柔性显示面板50之间通过第二胶黏层802粘接,第二胶黏层802为压敏胶。缓冲层40为发泡层。

31.在本实施例中,支撑件30为柔性显示面板50不需要弯折的部分提供支撑力的同

时,保证柔性显示面板50需要弯折的部分能进行弯折。支撑件30位于柔性显示面板50出光侧的背面,支撑件30与缓冲层40之间通过第一胶黏层801粘接,第一胶黏层801为压敏胶。支撑件30的厚度为50微米-400微米,例如支撑件30的厚度为50微米、100微米、150微米、250微米、300微米、350微米以及400微米。支撑件30为钢片。可以理解的是,支撑件30的制备材料可以为铝合金、镁合金、钛合金等金属材料,支撑件30的制备材料也可以为玻璃或者碳纤维等材料。

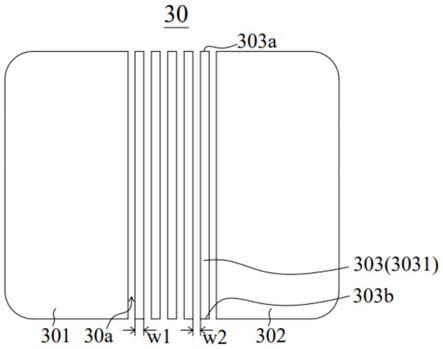

32.在本实施例中,如图5和图6所示,支撑件30包括第一支撑部301、第二支撑部302、中间支撑部303以及多个缺口30a,中间支撑部303位于第一支撑部301和第二支撑部302之间。

33.其中,第一支撑部301和第二支撑部302均为平板状。第一支撑部301和第二支撑部302分别对应两个第一非弯折区100b设置且分别支撑柔性显示面板50对应两个第一非弯折区100b的部分。中间支撑部303对应第一弯折区100a设置且支撑柔性显示面板50对应第一弯折区100a的部分,中间支撑部303具有相对设置的第一边缘303a和第二边缘303b,第一边缘303a和第二边缘303b在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上延伸,多个缺口30a分布于中间支撑部303的第一边缘303a和第二边缘303b中的至少一者上,在支撑件30的厚度方向上多个缺口30a的深度小于或等于支撑件30的厚度。

34.具体地,如图5所示,在垂直于第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上,即在垂直于中间支撑部303指向第一支撑部301或第二支撑部302的方向上,缺口30a的尺寸等于中间支撑部303的尺寸,也就是说,缺口30a由中间支撑部303的第一边缘303a延伸至第二边缘303b;在支撑件30的厚度方向上多个缺口30a的深度等于支撑件30的厚度。中间支撑部303包括多个支撑条3031,多个支撑条3031相互之间断开,在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上多个支撑条3031与多个缺口30a交替设置,中间支撑部303的多个支撑条3031均粘接于第一胶黏层801上。

35.如图5所示,当柔性显示装置100处于展平状态时,在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上缺口30a的尺寸w2小于支撑条3031的尺寸w1,以使得中间支撑部303具有良好柔性的同时,起到支撑柔性显示面板50对应第一弯折区100a的部分的作用。多个支撑条3031在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸均相同,多个缺口30a在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸均相同。可以理解的是,多个支撑条3031在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸也可以不相同,多个缺口30a在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸也可以不相同。

36.具体地,支撑条3031在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸为0.1毫米-2毫米,例如为0.2毫米、0.3毫米、0.4毫米、0.5毫米、1毫米、1.2毫米、1.5毫米、1.8毫米、2毫米。当柔性显示装置100处于展平状态时,缺口30a在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上的尺寸为0.1毫米-0.7毫米,例如为0.15毫米、0.2毫米、0.3毫米以及0.5毫米。

37.如图4所示,当柔性显示装置100处于折叠状态时,相邻两个支撑条3031之间的间距d大于0毫米,以避免中间支撑部303的多个支撑条3031之间在折叠状态时出现相互干涉。当柔性显示装置100处于折叠状态时,相邻两个支撑条3031之间的间距小于或等于0.5毫米,以保证多个支撑条3031对柔性显示面板50对应第一弯折区100a的部分起到支撑作用。

其中,处于折叠状态的柔性显示装置100的折叠角度大于0度,折叠角度也可以为10度、20度、30度、40度、50度、60度、70度、80度、90度或者90度以上。具体地,处于折叠状态的柔性显示装置100处于完全折叠状态。另外,处于折叠状态的柔性显示装置100可以为u型折叠、楔形折叠或者水滴型折叠。

38.需要说明的是,在柔性显示装置100的弯折半径一定的条件下,柔性显示装置100处于展平状态时,缺口30a在第一弯折区100a指向第一非弯折区100b的方向上尺寸的设计需要考虑缺口30a的蚀刻精度、支撑件30的贴合精度、第一胶黏层801位移以及柔性显示装置100处于弯折状态时相邻两个支撑条3031之间的间距。

39.本实施例支撑件30的中间支撑部303由多个相互断开的支撑条3031组成,相邻两个支撑条3031之间、靠近第一支撑部301的支撑条3031与第一支撑部301之间、靠近第二支撑部302的支撑条3031与第二支撑部302之间均为缺口30a,在真空条件下支撑件30通过第一胶黏层801粘合至柔性显示面板50的背面时,缺口30a中的空气排出,第一胶黏层801与支撑件30之间不会出现鼓包,柔性显示面板50能平整地粘接于支撑件30上。

40.需要说明的是,支撑件30是先通过第一胶黏层801贴合至缓冲层40上后,再在真空条件下通过第二胶黏层802将缓冲层40贴合至柔性显示面板50的背面,以将支撑件30贴合至柔性显示面板50的背侧。

41.如图6所示,其为本技术另一实施例柔性显示装置的支撑件的平面示意图。中间支撑部303呈梳状,中间支撑部303包括中间连接部3032和连接于中间连接部3032相对两侧的多个条状构件3033。多个缺口包括多个第一缺口30a1以及多个第二缺口30a2,第一缺口30a1设置于第一边缘303a上,第二缺口30a2设置于第二边缘303b上,且第二缺口30a2与第一缺口30a1对称设置,靠近第一边缘303a的条状构件3033与第一缺口30a1交替设置,靠近第二边缘303b的条状构件3033与第二缺口30a2交替设置。第一缺口30a1和与第一缺口30a1对称设置的第二缺口30a2之间没有设置凹槽或开口,即中间连接部3032上没有设置凹槽或开口,进而避免在中间支撑部303上形成封闭的空间而导致空气在真空贴合过程中无法排出。其中,第一缺口30a1与第二缺口30a2相同,在支撑件30的厚度方向上第一缺口30a1与第二缺口30a2的深度等于支撑件30的厚度,第一缺口30a1与第二缺口30a2均为u形缺口。可以理解的是,第一缺口30a1与第二缺口30a2也可以均为矩形缺口。

42.图6所示支撑件30在真空条件下通过第一胶黏层801贴合至柔性显示面板50的背面时,由于第一缺口30a1与第二缺口30a2均为开放式的开口,第一缺口30a1和第二缺口30a2中的空气可以排出,避免在支撑件30与第一胶黏层801之间形成鼓包。

43.在本实施例中,保护层20至少设置于中间支撑部303远离柔性显示面板50的表面上,以避免灰尘进入到中间支撑部303的缺口30a中。具体地,保护层20覆盖于支撑件30远离柔性显示面板50的表面上。保护层20为胶带,保护层20与中间支撑部303接触的表面具有粘性。

44.如图7所示,本技术还提供一种支撑组件400,支撑组件400包括支撑件30、第一保护膜901以及第二保护膜902。第一保护膜901设置于支撑件30的一侧且与支撑件30粘接,第二保护膜902设置于支撑件30远离第一保护膜901的一侧且与支撑件30粘接。

45.其中,支撑件30具有第二弯折区30b和与第二弯折区30b邻接的两个第二非弯折区30c,两个第二非弯折区30c位于第二弯折区30b的相对两侧,第二弯折区30b对应前述第一

弯折区100a,第二非弯折区30c对应前述第一非弯折区100b,此处不做详述。支撑件30包括第一支撑部301、第二支撑部302、中间支撑部303以及多个缺口30a,第一支撑部301和第二支撑部302分别对应两个第二非弯折区30c设置,中间支撑部303对应第二弯折区30b设置。支撑件30的第一支撑部301、第二支撑部302、中间支撑部303以及多个缺口30a可以如图5所示,也可以如图6所述,此处不做详述。

46.在本实施例中,第一保护膜901与支撑件30之间的粘接强度和第二保护膜902与支撑件30之间的粘接强度不同,以使得将第一保护膜901和第二保护膜902与支撑件30之间粘接强度较小的一者从支撑件30上剥离时,第一保护膜901和第二保护膜902与支撑件30之间粘接强度较大的一者仍然能与支撑件30粘接。

47.具体地,第一保护膜901与支撑件30之间的粘接强度大于第二保护膜902与支撑件30之间的粘接强度。例如,第一保护膜901与支撑件30之间的粘接强度为15gf/inch-20gf/inch,第二保护膜902与支撑件30之间的粘接强度为1gf/inch-10gf/inch。当将支撑件30贴合至柔性显示面板50时,先将第二保护膜902去除,在真空条件下将支撑件30通过第一胶黏层801贴合至柔性显示面板50的背侧,支撑件30通过第一胶黏层801粘接于柔性显示面板50的背侧后,将第一保护膜901去除。

48.以上实施例的说明只是用于帮助理解本技术的技术方案及其核心思想;本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本技术各实施例的技术方案的范围。