1.本实用新型涉及飞行器领域,具体涉及一种隐身无人机。

背景技术:

2.观瞻全球,隐身无人机在军事科研及民用领域都已呈现爆发式增长。其中隐身布局设计的隐身无人机以其结构简单、雷达发射面小隐身好、高速性能优异等优点,被各领域广泛使用。尤其在军事方面,隐身无人机要求隐身性能及高速机动性能好。而多数隐身无人机为常规布局,不具备对地空雷达及机载雷达的隐身能力,普通气动布局隐身无人机无法满足要求。

3.因此,有必要研发一种具有一定隐身性能、超音速、结构简单的隐身无人机气动布局。

4.公开于本实用新型背景技术部分的信息仅仅旨在加深对本实用新型的一般背景技术的理解,而不应当被视为承认或以任何形式暗示该信息构成已为本领域技术人员所公知的现有技术。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种隐身无人机及隐身无人机,该隐身无人机能够减少雷达反射,能够具备隐身性能,且利于实现超音速,结构简单。

6.为了实现上述目的,根据本实用新型提供了一种隐身无人机,该隐身无人机包括:机身、主翼、后襟翼、副翼和扰流板;

7.其中,所述机身呈船形,所述机身沿高度方向的截面呈钻石型,所述机身的机腹的侧壁外倾27

°

,所述主翼设置在所述机身的两侧,所述后襟翼设置在所述主翼靠近于所述机身的一侧,所述扰流板设置在所述主翼远离于所述机身的一侧,所述副翼设置在所述主翼的一侧,位于所述扰流板和所述后襟翼之间,所述副翼和后襟翼较差设置,使得所述主翼的一侧呈锯齿状。

8.优选地,所述主翼为相对厚度8%至12%的不对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,安装角为0

°

至4

°

。

9.优选地,所述后襟翼展长为所述主翼单侧展长的30%至35%。

10.优选地,所述副翼的展长为所述主翼的单侧展长的20%至30%。

11.优选地,所述扰流板的展长为所述主翼的单侧展长的10%至20%。

12.优选地,隐身无人机还包括:俯仰舵,所述俯仰舵设置在所述机身的尾部,所述俯仰舵的展长为机尾边条展长的85%至90%。

13.优选地,隐身无人机还包括进气道,设置在所述机身的顶部,位于所述机身的中部,沿所述机身的高度方向所述进气道呈s形。

14.优选地,隐身无人机还包括v尾,设置在所述机身的尾部,所述v尾为相对厚度8%至12%的对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,外倾角为27

°

。

15.有益效果:本技术提供的隐身无人机,所述机身呈船形,所述机身沿高度方向的截面呈钻石型能够破坏机头不利的抬头升力,即提高了机动性,利于使隐身无人机达到超音速,且又具有一定的隐身性能。船型机身宽大的内部空间提高了机身搭载利用率。主翼的一侧呈锯齿状,减少雷达反射具备隐身性能。

附图说明

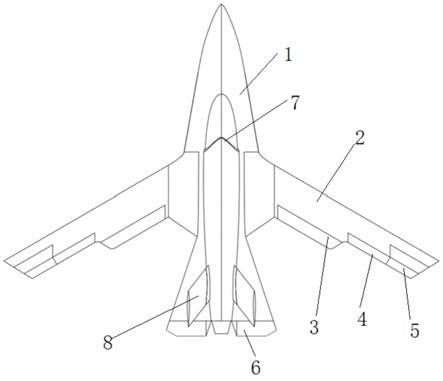

16.图1是本实用新型隐身无人机的实施例的结构示意图。

17.图2是本实用新型隐身无人机的实施例的侧视图。

18.图3是本实用新型隐身无人机的实施例的后视图。

19.图4是本实用新型隐身无人机的实施例的俯视图。

20.图5是本实用新型隐身无人机的实施例的仰视图。

21.附图标记说明:

22.1、机身;2、主翼;3、后襟翼;4、副翼;5、扰流板;6、俯仰舵;7、进气道;8、v尾。

具体实施方式

23.下面结合附图详细介绍本实用新型技术方案。

24.图1是本实用新型隐身无人机的实施例的结构示意图。图2是本实用新型隐身无人机的实施例的侧视图。图3是本实用新型隐身无人机的实施例的后视图。图4是本实用新型隐身无人机的实施例的俯视图。图5是本实用新型隐身无人机的实施例的仰视图。

25.如图1至图5所示,根据本实用新型的一方面提供了一种隐身无人机,该隐身无人机包括:机身1、主翼2、后襟翼3、副翼4和扰流板5;

26.其中,机身1呈船形,机身1沿高度方向的截面呈钻石型,机身1的机腹的侧壁外倾27

°

,主翼2设置在机身1的两侧,后襟翼3设置在主翼2靠近于机身1的一侧,扰流板5设置在主翼2远离于机身1的一侧,副翼4设置在主翼2的一侧,位于扰流板5和后襟翼3之间,副翼4和后襟翼3较差设置,使得主翼2的一侧呈锯齿状。

27.本技术提供的隐身无人机,所述机身1呈船形,所述机身1沿高度方向的截面呈钻石型能够破坏机头不利的抬头升力,即提高了机动性,利于使隐身无人机达到超音速,且又具有一定的隐身性能。船型机身1宽大的内部空间提高了机身1搭载利用率。主翼2的一侧呈锯齿状,减少雷达反射具备隐身性能。

28.进一步地,主翼2为相对厚度8%至12%的不对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,安装角为0

°

至4

°

。

29.在该实施例中,进一步对主翼2的选择进行了确定,通过该样式主翼2的确定利于控制隐身无人机的飞行速度和方向,同时利于提高隐身性能。

30.进一步地,后襟翼3展长为主翼2单侧展长的30%至35%。

31.进一步地,副翼4的展长为主翼2的单侧展长的20%至30%。

32.进一步地,扰流板5的展长为主翼2的单侧展长的10%至20%。

33.在该实施例中,进一步提供了后襟翼3、副翼4和扰流板5与主翼2展长的关系,便于后襟翼3、副翼4和扰流板5的布局,利于提高隐身性能。

34.进一步地,隐身无人机还包括:俯仰舵6,俯仰舵6设置在机身1的尾部,俯仰舵6的

展长为机尾边条展长的85%至90%。

35.在该实施例中,进一步包括了俯仰舵6,通过俯仰舵6的设置利于隐身无人机的操控。

36.进一步地,隐身无人机还包括进气道7,设置在机身1的顶部,位于机身1的中部,沿机身1的高度方向进气道7呈s形。

37.机背中央布局进气道7布局,s弯进气道7避免正面雷达直接探测发动机叶轮,保证足够进气量的同时却不增加额外的雷达反射面,使得隐身无人机具有机动性强及隐身性能。

38.进一步地,隐身无人机还包括v尾8,设置在机身1的尾部,v尾8为相对厚度8%至12%的对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,外倾角为27

°

。

39.在该实施例中,进一步包括了v尾8,尾部v尾8增强了飞机的纵向操控能力。

40.实施例1

41.图1是本实用新型隐身无人机的实施例的结构示意图。图2是本实用新型隐身无人机的实施例的侧视图。图3是本实用新型隐身无人机的实施例的后视图。图4是本实用新型隐身无人机的实施例的俯视图。图5是本实用新型隐身无人机的实施例的仰视图。

42.如图1至图5所示,该隐身无人机包括机身1、主翼2、后襟翼3、副翼4和扰流板5;

43.其中,机身1呈船形,机身1沿高度方向的截面呈钻石型,机身1的机腹的侧壁外倾27

°

,主翼2设置在机身1的两侧,后襟翼3设置在主翼2靠近于机身1的一侧,扰流板5设置在主翼2远离于机身1的一侧,副翼4设置在主翼2的一侧,位于扰流板5和后襟翼3之间,副翼4和后襟翼3较差设置,使得主翼2的一侧呈锯齿状。

44.其中,主翼2为相对厚度8%至12%的不对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,安装角为0

°

至4

°

。

45.其中,后襟翼3展长为主翼2单侧展长的30%至35%。

46.其中,副翼4的展长为主翼2的单侧展长的20%至30%。

47.其中,扰流板5的展长为主翼2的单侧展长的10%至20%。

48.其中,隐身无人机还包括:俯仰舵6,俯仰舵6设置在机身1的尾部,俯仰舵6的展长为机尾边条展长的85%至90%。

49.其中,隐身无人机还包括进气道7,设置在机身1的顶部,位于机身1的中部,沿机身1的高度方向进气道7呈s形。

50.其中,隐身无人机还包括v尾8,设置在机身1的尾部,v尾8为相对厚度8%至12%的对称双凸翼型,根梢比为1,后掠角为30

°

至35

°

,外倾角为27

°

。

具体实施例

51.一种新型隐身无人机气动布局,包括机身1、主翼2、襟翼、副翼4、后缘边条舵。机身1部采用船型机身1设计,机身1截面为钻石形,锥面外外倾27

°

;主翼2为相对厚度8%至12%的不对称双凸翼型,根梢比1,后掠角30

°

至35

°

,安装角0

°

至4

°

;v尾8为相对厚度8%至12%的对称双凸翼型,根梢比1,后掠角30

°

至35

°

,外倾角27

°

;后襟翼3展长为隐身无人机主翼2单侧展长的30%至35%,副翼4展长为隐身无人机主翼2单侧展长的20%至30%,扰流板5展长为隐身无人机主翼2单侧展长的10%至20%,后缘边条俯仰舵6展长为边条展长的85%至90%;进气道7

采用机背中央进气布局。

52.最后应说明的是:以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。