1.本发明涉及车辆配件领域,尤其涉及一种防陷防滑车辆轮胎装置。

背景技术:

2.车辆在特殊的路段例如泥泞地行驶时,由于路面的流动性,车辆轮胎的摩擦力减弱,这样会导致车胎陷入到地面内,甚至无法靠自身的动力脱坑,这种情况下,靠人力推动很难使车辆脱坑,因此会使用一些辅助脱坑的装置固定安装在车辆轮胎上,通过增加摩擦力的方式帮助车辆脱坑,并在行驶至正常路面上之后再将辅助脱坑装置从车辆轮胎上拆卸下来,但是若一些车辆交替行驶在正常路面和特殊路段,且各段行驶时间均较长,则需要人工不停地安装拆卸辅助脱坑装置,这样使用起来十分不便。

技术实现要素:

3.本发明所要解决的技术问题是针对现有技术中存在上述缺陷,提供一种防陷防滑车辆轮胎装置。

4.根据本发明,提供一种防陷防滑车辆轮胎装置,包括安装在车壳的轮胎腔内的轮胎,所述轮胎腔侧壁上侧固定设有固定箱,固定箱朝向轮胎一端面内两侧对称转动连接有摆动板,两侧摆动板之间设有助力板,固定箱内设有驱动组件,驱动组件与两侧摆动板动力连接并用于带动两侧摆动板转动以实现释放和回收助力板,助力板上侧设有摩擦板,助力板下侧设有用于夹紧连接于轮胎侧面上的夹持组件,夹持组件和驱动组件配合以释放并将助力板夹持安装至轮胎上。

5.其中,所述两侧摆动板相对一端面下侧分别固定设有能够与助力板下侧贴合的夹板。

6.其中,所述固定箱朝向轮胎一端面内两侧对称转动连接有转轴,两侧摆动板分别固定在两侧转轴的外圆面上。

7.其中,所述驱动组件包括驱动电机、驱动轴、主动齿轮和主动带轮,驱动轴与驱动电机固定连接,主动齿轮和主动带轮固定在驱动轴上,两侧转轴上分别固定有从动齿轮和从动带轮,从动齿轮与主动齿轮啮合,从动带轮与主动带轮通过皮带连接。

8.其中,所述固定箱内设有驱动腔,驱动电机、驱动轴、主动齿轮和主动带轮均位于驱动腔内,两侧转轴延伸至驱动腔内分别与从动齿轮和从动带轮固定连接。

9.其中,所述夹持组件包括对称地开设于助力板下侧端面内的滑槽、滑动设在滑槽内的夹持板、与夹持板固定连接的作用杆和与作用杆固定连接的滑块,两侧滑槽之间设有气体腔,滑块滑动设置在气体腔内,助力板内且在气体腔上侧设有微型气泵,微型气泵与气体腔之间连通有第一通道。

10.其中,所述两侧夹持板相对一端面上下对称分别固定设有夹持块。

11.其中,所述助力板内设有收纳腔,收纳腔内滑动设有辅助板。

12.其中,所述辅助板内设有活塞腔和导杆腔,收纳腔内固定有导杆,导杆贯穿导杆腔

和活塞腔后固定连接有活塞,活塞与活塞腔滑动配接。

13.其中,所述微型气泵设有第二通道,第二通道穿过导杆延伸至活塞内且贯穿活塞。

14.本发明可以实现在行驶至泥泞路段或者已经陷坑时,通过动力控制自动将助力板连接在车辆轮胎上,无需人工进行安装,使用极其方便。

附图说明

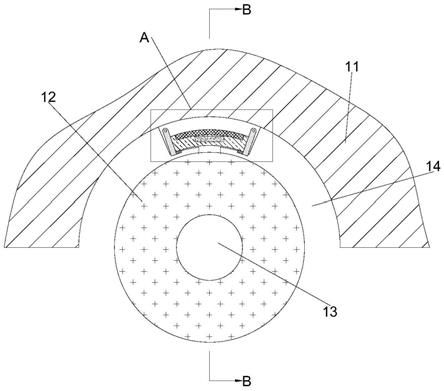

15.结合附图,并通过参考下面的详细描述,将会更容易地对本发明有更完整的理解并且更容易地理解其伴随的优点和特征,其中:图1为本发明实施例防陷防滑车辆轮胎装置的结构示意图;图2为图1中a处放大示意图;图3为图1中b-b剖视结构示意图;图4为图3中c处放大示意图;图5为图3中d处放大示意图;附图中:11、车壳;12、轮胎;13、轮轴;14、轮胎腔;16、夹持块;17、助力板;18、摩擦板;19、固定箱;20、转轴;21、摆动板;22、夹板;23、收纳腔;24、辅助板;25、活塞腔;26、活塞;27、导杆;28、第二通道;29、导杆腔;、30微型气泵;31、第一通道;32、气体腔;33、滑块;34、作用杆;35、滑动腔;36、滑槽;37、夹持板;38、驱动腔;39、从动齿轮;40、驱动电机;41、驱动轴;43、主动齿轮。

16.需要说明的是,附图用于说明本发明,而非限制本发明。注意,表示结构的附图可能并非按比例绘制。并且,附图中,相同或者类似的元件标有相同或者类似的标号。

具体实施方式

17.为了使本发明的内容更加清楚和易懂,下面结合具体实施例和附图对本发明的内容进行详细描述。

18.如图1至图5所示,本实施例的防陷防滑车辆轮胎装置包括轮胎12,轮胎12安装在车壳11的轮胎腔14内,轮胎腔14侧壁内转动设有轮轴13,轮胎12固定在轮轴13外圆面上,轮胎腔14侧壁上侧固定设有固定箱19,固定箱19朝向轮胎12一端面内两侧对称转动连接有转轴20,转轴20外圆面上固定设有摆动板21,两侧摆动板21之间设有助力板17,两侧摆动板21相对一端面下侧分别固定设有能够与助力板17下侧贴合的夹板22,固定箱19内设有驱动组件,驱动组件与两侧转轴20动力连接,驱动组件用于带动两侧转轴20转动以实现释放和回收助力板17,助力板17上侧设有摩擦板18,助力板17下侧设有夹持组件,夹持组件能够夹紧连接于轮胎12侧面上,当通过夹持组件将助力板17夹紧固定在轮胎12上后,可以开启驱动组件,驱动组件带动两侧的转轴20旋转,两侧转轴20的旋转方向相反,进而带动两侧的摆动板21向相互远离的方向摆动,进而带动夹板22绕着转轴20向相互远离的方向摆动转动,使得助力板17被释放,此时车辆轮胎继续行驶时会通过夹持组件带动助力板17绕着轮轴13转动,由于助力板17上的摩擦板18能够增加摩擦力,因此使得轮胎12具有防陷防滑的功能,乃至能够帮助轮胎12脱离陷坑。

19.驱动组件包括设于固定箱19内的驱动腔38,驱动腔38内固定设有驱动电机40,驱动电机40一侧端面上动力连接有驱动轴41,驱动轴41外圆面上固定设有主动齿轮43和主动

带轮44,两侧转轴20延伸至驱动腔38内,其中一侧转轴20外圆面上且在驱动腔38内固定设有从动齿轮39,另一侧转轴20外圆面上且在驱动腔38内固定设有从动带轮,主动齿轮43和从动齿轮39之间啮合,主动带轮44与从动带轮通过皮带传动连接,驱动电机40启动后,会通过动力连接带动驱动轴41转动并且带动主动齿轮43和主动带轮44转动,进而通过齿轮啮合带动从动齿轮39转动并带动一侧的转轴20转动,并且驱动轴41转动通过主动带轮44带动另一侧的转轴20转动,两侧的转轴20转向相反,进而带动两侧的摆动板21向相互远离的方向摆动,进而带动夹板22绕着转轴20转动,从而助力板17被释放。

20.夹持组件包括对称的开设于助力板17下侧端面内的滑槽36,两侧滑槽36前后设置,两侧滑槽36之间连通设有气体腔32,两侧滑槽36内分别能滑动设有夹持板37,两侧夹持板37相对一端面上下对称分别固定设有夹持块16,两侧夹持板37相对一端面均固定有作用杆34,作用杆34位于夹持块16的上方,两侧作用杆34分别延伸至气体腔32内且均固定设有滑块33,滑块33能在气体腔32内滑动,助力板17内且在气体腔32上侧设有微型气泵30,微型气泵30通过第一通道31与气体腔32连通,启动微型气泵30后,微型气泵30会通过第一通道31将气体腔32内的气体吸出,从而带动两侧的滑块33相互靠近并带动两侧的作用杆34相互靠近,进而带动两侧的夹持板37相互靠近,从而带动两侧的夹持块16相互靠近,夹持块16卡在轮胎12上,如此实现了通过两侧的夹持板37将助力板17夹紧固定在轮胎12上。

21.助力板17内且在夹持组件上侧开设有具有开口的收纳腔23,收纳腔23内能滑动的设有辅助板24,辅助板24能够在帮助轮胎12脱离陷坑时增加着力面积,辅助板24内设有活塞腔25和导杆腔29,活塞腔25和导杆腔29连通设置,收纳腔23远离其开口一侧壁上固定设有导杆27,导杆27贯穿导杆腔29和活塞腔25内后固定设有活塞26,导杆27与导杆腔29滑动配接,活塞26与活塞腔25滑动配接,微型气泵30设有第二通道28,第二通道28穿过导杆27延伸至活塞26内且贯穿活塞26,启动微型气泵30后,微型气泵30通过第二通道28将第一通道31从气体腔32内抽出的气体充入至活塞腔25内,从而带动辅助板24伸出收纳腔23,这样辅助板24能够在帮助轮胎12脱离陷坑时增加着力面积。

22.当车辆行驶在特殊路段例如泥泞路段且陷入至泥泞内时,启动微型气泵30,一方面通过第一通道31吸出气体腔32内的气体将助力板17夹紧固定在轮胎12上,另一方面通过第二通道28将从而气体腔32内抽出的气体充入至活塞腔25内使得辅助板24伸出,同时启动驱动电机40以释放助力板17,此时车辆继续行驶时,轮胎12带动夹持板37绕着轮轴13转动,进而带动助力板17绕着轮轴13转动并带动辅助板24绕着轮轴13转动,助力板17外圆面上的摩擦板18增加了摩擦力,同时伸出的辅助板24增加了接触面积,从而能够帮助轮胎12脱离陷坑。而车辆行驶在正常路段或者不需要助力板17时,待助力板17转动随着轮胎12转动至正上方,启动微型气泵30,通过第二通道28将活塞腔25内的气体抽出,然后通过第一通道31将气体充入至气体腔32内,从而带动辅助板24收回收纳腔23内,同时滑块33相互远离,从而通过上述的传动带动两侧的夹持板37相互远离,完成复位,并且同时启动驱动电机40,通过上述的传动带动两侧的摆动板21朝相互靠近的方向摆动,将助力板17回收锁定即可。

23.综上所述,本发明可以实现在行驶至泥泞路段或者已经陷坑时,通过动力控制自动将助力板连接在车辆轮胎上,无需人工进行安装,使用极其方便,而且本发明还能伸出辅助板,增加接触面积和着力点,帮助轮胎脱坑。

24.可以理解的是,虽然本发明已以较佳实施例披露如上,然而上述实施例并非用以

限定本发明。对于任何熟悉本领域的技术人员而言,在不脱离本发明技术方案范围情况下,都可利用上述揭示的技术内容对本发明技术方案作出许多可能的变动和修饰,或修改为等同变化的等效实施例。因此,凡是未脱离本发明技术方案的内容,依据本发明的技术实质对以上实施例所做的任何简单修改、等同变化及修饰,均仍属于本发明技术方案保护的范围内。