1.本实用新型涉及轮胎技术领域,具体而言,涉及一种轮胎。

背景技术:

2.目前,工程机械中使用的轮胎,尤其是大型井下采矿用轮胎,由于作业环境恶劣,极易对胎体造成损坏,装卸区大型矿石对轮胎台面和胎侧构成很大威胁,此外,由于巷道较窄,车辆转弯时极易刺穿轮胎胎侧而造成胎体内部材料损伤。

3.现有技术中,大多数采用在轮胎两侧增加凸出加强台的形式,来提升胎侧厚度,如图1所示的,加强台位于b、c两点之间,b点与胎面弧长与胎肩切线交点a的距离为l。其中l长度约为断面高度的20~30%,c点位于水平轴上方。

4.但是,现有技术中的加强台在轮胎运行时,轮胎内部各部位的应力并不均匀,受力较大的部位仍然容易受到损坏,导致轮胎的使用寿命降低。

技术实现要素:

5.本实用新型的主要目的在于提供一种轮胎,以解决现有技术中的轮胎的使用寿命低的问题。

6.为了实现上述目的,本实用新型提供了一种轮胎,包括:胎体;胎肩轮廓面,设置在胎体上,胎肩轮廓面为弧形;胎侧轮廓面,设置在胎体上,胎侧轮廓面包括相互连接的第一轮廓段和第二轮廓段,第一轮廓段的第一端与胎肩轮廓面连接并相切,第一轮廓段的第二端与第二轮廓段连接并相切;其中,第二轮廓段为弧形面。

7.进一步地,胎体为环形,胎体的最大圆周面与最小圆周面之间的垂直距离为h,最大圆周面与最小圆周面之间设置有基准平面,基准平面与胎体的轴线相平行,基准平面距离最小圆周面的最大垂直距离为h1,基准平面距离最大圆周面的最大垂直距离为h2,h1/h2的范围为0.55至0.65;第二轮廓段具有与第一轮廓段连接的固定端和远离固定端的自由端,自由端朝向靠近基准平面的方向延伸直至处于基准平面内。

8.进一步地,胎侧轮廓面还包括:第三轮廓段,第三轮廓段与第二轮廓段连接,第三轮廓段为圆弧面。

9.进一步地,第二轮廓段为圆弧面,第二轮廓段所在的圆弧面的圆心位于胎体的内侧,第三轮廓段所在的圆弧面的圆心位于胎体的外侧。

10.进一步地,胎侧轮廓面还包括:第四轮廓段,设置在第三轮廓段远离第二轮廓段的一端,第三轮廓段的第一端与第二轮廓段相切,第三轮廓段的第二端与第四轮廓段连接并相切。

11.进一步地,胎侧轮廓面还包括:第五轮廓段,设置在第四轮廓段远离第三轮廓段的一端,第五轮廓段与第四轮廓段连接并相切。

12.进一步地,轮胎还包括:胎圈轮廓面,胎圈轮廓面设置在第五轮廓段远离第四轮廓段的一端,胎圈轮廓面的至少部分为弧形,第五轮廓段与胎圈轮廓面相切。

13.进一步地,胎圈轮廓面包括过渡连接段,第五轮廓段所在的轮廓面与过渡连接段所在轮廓面相切。

14.进一步地,过渡连接段和第五轮廓段均为圆弧面;过渡连接段所在圆周面的圆心位于胎体的外侧,第五轮廓段所在圆周面的圆心位于胎体的内侧。

15.进一步地,第四轮廓段为圆弧面;和/或,第五轮廓段为圆弧面。

16.应用本实用新型的技术方案,轮胎包括胎体、胎肩轮廓面和胎侧轮廓面,胎肩轮廓面和胎侧轮廓面均设置在胎体上,胎肩轮廓面为弧形,胎侧轮廓面包括相互连接的第一轮廓段和第二轮廓段,第一轮廓段的第一端与胎肩轮廓面连接并相切,第一轮廓段的第二端与第二轮廓段连接并相切;其中,第二轮廓段为弧形面。这样设置使胎侧轮廓面朝向远离胎体的中部向外扩展,并且通过第一轮廓段与胎肩轮廓面平滑连接,增强流线型胎侧轮廓面,避免了轮胎的内部材料容易被刮伤的问题,有效提升了轮胎的使用寿命,减少了用户因换胎及停工所造成的损失。

附图说明

17.构成本技术的一部分的说明书附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

18.图1示出了现有技术中的轮胎的结构示意图;

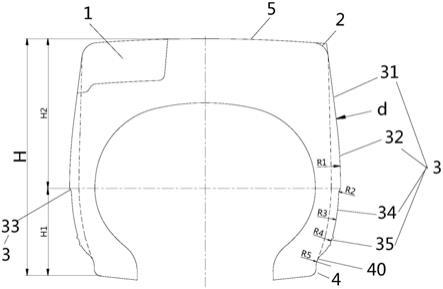

19.图2示出了根据本实用新型的轮胎的实施例的结构示意图;以及

20.图3示出了根据本实用新型的轮胎的压出口型样板的结构示意图。

21.其中,上述附图包括以下附图标记:

22.1、胎体;2、胎肩轮廓面;3、胎侧轮廓面;31、第一轮廓段;32、第二轮廓段;33、第三轮廓段;34、第四轮廓段;35、第五轮廓段;4、胎圈轮廓面;40、过渡连接段;5、胎冠轮廓面;6、压出口型样板;60、板体。

具体实施方式

23.需要说明的是,在不冲突的情况下,本技术中的实施例及实施例中的特征可以相互组合。下面将参考附图并结合实施例来详细说明本实用新型。

24.需要注意的是,这里所使用的术语仅是为了描述具体实施方式,而非意图限制根据本技术的示例性实施方式。如在这里所使用的,除非上下文另外明确指出,否则单数形式也意图包括复数形式,此外,还应当理解的是,当在本说明书中使用术语“包含”和/或“包括”时,其指明存在特征、步骤、操作、器件、组件和/或它们的组合。

25.本实用新型提供了一种轮胎,请参考图2和图3,包括:胎体1;胎肩轮廓面2,设置在胎体1上,胎肩轮廓面2为弧形;胎侧轮廓面3,设置在胎体1上,胎侧轮廓面3包括相互连接的第一轮廓段31和第二轮廓段32,第一轮廓段31的第一端与胎肩轮廓面2连接并相切,第一轮廓段31的第二端与第二轮廓段32连接并相切;其中,第二轮廓段32为弧形面。

26.根据本实用新型提供的轮胎,包括胎体1、胎肩轮廓面2和胎侧轮廓面3,胎肩轮廓面2和胎侧轮廓面3均设置在胎体1上,胎肩轮廓面2为弧形,胎侧轮廓面3包括相互连接的第一轮廓段31和第二轮廓段32,第一轮廓段31的第一端与胎肩轮廓面2连接并相切,第一轮廓

段31的第二端与第二轮廓段32连接并相切;其中,第二轮廓段32为弧形面。这样设置使胎侧轮廓面3朝向远离胎体1的中部向外扩展,并且通过第一轮廓段31与胎肩轮廓面2平滑连接,增强流线型胎侧轮廓面,避免了轮胎的内部材料容易被刮伤的问题,有效提升了轮胎的使用寿命,减少了用户因换胎及停工所造成的损失。

27.在具体设计的过程中,首先通过计算机辅助得出轮胎的内轮廓面,轮胎内腔各部位受力情况,之后由轮胎的内部向外部确定轮胎的外轮廓面以及各个部位的材料分布,以此减少轮胎早起损坏,提高轮胎的使用寿命和使用性能,此外,依据计算结果设计流线型加厚胎侧,既提高了胎侧耐切割能力,又能将轮胎断面的宽度控制在标准范围内,无需调整车辆设计。在此需要说明的是,轮胎的内轮廓面即与轮辋的至少部分相对的轮廓面,轮胎的外轮廓面即暴露于外界环境中的轮廓面,轮胎的断面即沿轮胎的径向方向的截面。

28.在本实用新型提供的实施例中,胎体1为环形,胎体1的最大圆周面与最小圆周面之间的垂直距离为h,最大圆周面与最小圆周面之间设置有基准平面,基准平面与胎体1的轴线相平行,基准平面距离最小圆周面的最大垂直距离为h1,基准平面距离最大圆周面的最大垂直距离为h2,h1/h2的范围为0.55至0.65;第二轮廓段32具有与第一轮廓段31连接的固定端和远离固定端的自由端,自由端朝向靠近基准平面的方向延伸直至处于基准平面内。这样设置能够增大轮胎的胎侧区域,对第二轮廓段32的延伸长度进行限定,保证胎侧区域能够承受较大应力。具体地,第二轮廓段32为圆弧面,第二轮廓段32所在圆弧面的圆心为r1,第一轮廓段31与第二轮廓段32相切与点d。其中,基准平面为为了准确的对第二轮廓段32进行限定而假设的平面,由于最大圆周面和最小圆周面均为圆周面,而基准平面为水平面,基准平面与胎体1的轴线平行,因此,基准平面距离最大圆周面和最小圆周面的垂直距离不均匀,具有最大垂直距离和最小垂直距离。通过h1和h2的比值范围确定基准平面,以对第二轮廓段32的延伸距离进行限定,以保证胎侧区域的承压强度。

29.具体地,如图2所示,胎侧轮廓面3还包括:第三轮廓段33,第三轮廓段33与第二轮廓段32连接,第三轮廓段33为圆弧面。通过设置第三轮廓段33,使第三轮廓段33朝向胎体1的中部方向延伸,这样以增加第三轮廓段33与第二轮廓段32连接处的应力承受能力。

30.优选地,第二轮廓段32为圆弧面,第二轮廓段32所在的圆弧面的圆心位于胎体1的内侧,第三轮廓段33所在的圆弧面的圆心位于胎体1的外侧。这样以避免胎侧轮廓面3过于凸出,避免增大轮胎断面的宽度。

31.进一步地,胎侧轮廓面3还包括:第四轮廓段34,设置在第三轮廓段33远离第二轮廓段32的一端,第三轮廓段33的第一端与第二轮廓段32相切,第三轮廓段33的第二端与第四轮廓段34连接并相切。通过第三轮廓段33分别与第二轮廓段32和第四轮廓段34相切,增加胎侧轮廓面3的流线型设计,以避免应力集中。优选地,第三轮廓段33所在圆弧面的半径为r2。第四轮廓段34所在圆弧面的半径为r3。

32.在具体实施的过程中,胎侧轮廓面3还包括:第五轮廓段35,设置在第四轮廓段34远离第三轮廓段33的一端,第五轮廓段35与第四轮廓段34连接并相切。通过设置第五轮廓段35与第四轮廓段34相切,对第五轮廓段35的延伸轨迹进行了限定,以对胎侧轮廓面3进行优化,将胎侧轮廓面3整体加厚,以避免胎侧处容易损坏。优选地,第五轮廓段35为圆弧面,第五轮廓段35所在圆周面的半径为r4。

33.在具体实施时,轮胎还包括:胎圈轮廓面4,胎圈轮廓面4设置在第五轮廓段35远离

第四轮廓段34的一端,胎圈轮廓面4的至少部分为弧形,第五轮廓段35与胎圈轮廓面4相切。通过设置第五轮廓段35与胎圈轮廓面4相切,使胎侧轮廓面3与胎圈轮廓面4之间平滑过渡连接,避免了应力集中。

34.胎圈轮廓面4包括过渡连接段40,第五轮廓段35所在的轮廓面与过渡连接段40所在轮廓面相切。

35.过渡连接段40和第五轮廓段35均为圆弧面;过渡连接段40所在圆周面的圆心位于胎体1的外侧,第五轮廓段35所在圆周面的圆心位于胎体1的内侧。这样设置使过渡连接段40与轮辋贴合更加紧密,同时整体上将胎侧轮廓面3朝向远离胎体1的中部方向凸出,增大了胎侧区域的厚度,使胎体的各部位受力均匀,提高了胎侧区域的耐切割能力。

36.具体地,轮胎还包括胎冠轮廓面5,胎冠轮廓面5的至少部分与行驶面接触,胎肩轮廓面2远离胎侧轮廓面3的一端与胎冠轮廓面5连接。

37.第四轮廓段34为圆弧面;和/或,第五轮廓段35为圆弧面。优选地,过渡连接段40所在圆周面的半径为r5,过渡连接段40的至少部分与轮辋贴合。第五轮廓段35所在圆周面的半径为r4。

38.在实际应用过程中,如图3所示,由于对胎侧轮廓面3进行了重新设计,因此,在生产轮胎的过程中,需要对胚胎两侧的压出口型样板6进行改进,加大板体60的厚度。板体60的厚度不均,最大厚度为t4,最小厚度为t3。

39.从以上的描述中,可以看出,本实用新型上述的实施例实现了如下技术效果:

40.根据本实用新型提供的轮胎,包括胎体1、胎肩轮廓面2和胎侧轮廓面3,胎肩轮廓面2和胎侧轮廓面3均设置在胎体1上,胎肩轮廓面2为弧形,胎侧轮廓面3包括相互连接的第一轮廓段31和第二轮廓段32,第一轮廓段31的第一端与胎肩轮廓面2连接并相切,第一轮廓段31的第二端与第二轮廓段32连接并相切;其中,第二轮廓段32为弧形面。这样设置使胎侧轮廓面3朝向远离胎体1的中部向外扩展,并且通过第一轮廓段31与胎肩轮廓面2平滑连接,增强流线型胎侧轮廓面,避免了轮胎的内部材料容易被刮伤的问题,有效提升了轮胎的使用寿命,减少了用户因换胎及停工所造成的损失。

41.需要说明的是,本技术的说明书和权利要求书及上述附图中的术语“第一”、“第二”等是用于区别类似的对象,而不必用于描述特定的顺序或先后次序。应该理解这样使用的数据在适当情况下可以互换,以便这里描述的本技术的实施方式例如能够以除了在这里图示或描述的那些以外的顺序实施。此外,术语“包括”和“具有”以及他们的任何变形,意图在于覆盖不排他的包含,例如,包含了一系列步骤或单元的过程、方法、系统、产品或设备不必限于清楚地列出的那些步骤或单元,而是可包括没有清楚地列出的或对于这些过程、方法、产品或设备固有的其它步骤或单元。

42.为了便于描述,在这里可以使用空间相对术语,如“在

……

之上”、“在

……

上方”、“在

……

上表面”、“上面的”等,用来描述如在图中所示的一个器件或特征与其他器件或特征的空间位置关系。应当理解的是,空间相对术语旨在包含除了器件在图中所描述的方位之外的在使用或操作中的不同方位。例如,如果附图中的器件被倒置,则描述为“在其他器件或构造上方”或“在其他器件或构造之上”的器件之后将被定位为“在其他器件或构造下方”或“在其他器件或构造之下”。因而,示例性术语“在

……

上方”可以包括“在

……

上方”和“在

……

下方”两种方位。该器件也可以其他不同方式定位(旋转90度或处于其他方位),并

且对这里所使用的空间相对描述作出相应解释。

43.以上所述仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。