1.本技术涉及线束支架技术领域,特别是涉及一种线束支架及汽车。

背景技术:

2.随着商用车的发展,车载电气功能日益强大,用电设备越来越多,导致线束越来越粗,所以对线束支架的可靠性也提出了较高的要求,当线束连接的两个部件之间产生相对运动时,若线束支架固定住,很容易导致线束拉扯,进而使部件损坏,例如,商用卡车车头翻转过程中,底盘到驾驶室配电盒的线束也要随之摆动,如果将线束支架固定住,在驾驶室翻转的同时线束会受到拉力,再例如,汽车在行进过程中,遇到颠簸的路面,驾驶室相对底盘有跳动量,此时底盘到配电盒的线束也会受到拉伸,出现线束拉扯导致用电器部件失效的问题。

技术实现要素:

3.基于此,有必要针对现有技术中的线束装置因线束拉扯导致用电器部件失效的问题,提供一种线束支架及汽车。

4.本技术实施例提供了一种线束支架,用于固定主线束以及分线束,包括:第一支架,第一支架固定设置,第一支架上设有用于固定主线束的走线槽,第一支架一端设有第一连接孔;第二支架,第二支架上设有供分线束穿过的槽孔,第二支架上设有第二连接孔,第二连接孔的孔轴线方向平行于第一连接孔的孔轴线方向;以及连接组件,包括连接件,连接件穿设于第一连接孔和第二连接孔以将第一支架和第二支架转动连接。

5.在其中一个实施例中,第一支架包括底板和位于底板相对两侧的侧板,底板和侧板共同限定出走线槽,第一连接孔设于底板的一端。

6.在其中一个实施例中,底板上设有供束带穿过的第一固定槽。

7.在其中一个实施例中,第一固定槽的数量为多个,多个第一固定槽沿底板的纵长延伸方向间隔排布。

8.在其中一个实施例中,侧板上背离底板的一侧设有第一凹槽,第一凹槽用于卡接束带。

9.在其中一个实施例中,第二支架包括第一连接板,第二连接孔设于第一连接板上,第一连接板与底板转动连接。

10.在其中一个实施例中,第二支架还包括沿第二连接孔的孔轴线方向设置的连接杆,第一连接板有两个,两个第一连接板分别设于连接杆的两端,两个第一连接板相对间隔设置以形成槽孔。

11.在其中一个实施例中,第二支架还包括第二连接板,第二连接板连接于连接杆的一端,第二连接板与第一连接板呈角度设置,第二连接板上设有用于卡接束带的第二凹槽。

12.在其中一个实施例中,第一连接板上设有供束带穿过的第二固定槽。

13.本技术实施例还提供一种汽车,包括:如上述的线束支架。

14.本技术的一种线束支架及汽车,用于固定主线束以及分线束,包括第一支架、第二支架及连接组件,其中,第一支架固定设置,第一支架上设有用于固定主线束的走线槽,第一支架一端设有第一连接孔,第二支架上设有供分线束穿过的槽孔,第二支架上设有第二连接孔,第二连接孔的孔轴线方向平行于第一连接孔的孔轴线方向,连接组件包括连接件,连接件穿设于第一连接孔和第二连接孔以将第一支架和第二支架转动连接,主线束固定于第一支架上,分线束穿设于第二支架的槽孔以将分线束设于第二支架上,第一支架和第二支架通过连接件转动连接,故第一支架与第二支架能够进行相对转动,当主线束与分线束产生相对转动时,用于固定主线束的第一支架与用于固定分线束的第二支架也能够随之发生相对转动,如此,就能够在确保对主线束和分线束的固定的同时,也避免了主线束与分线束的拉扯现象产生,进而解决了现有技术中的线束装置因线束拉扯导致用电器部件失效的问题。

附图说明

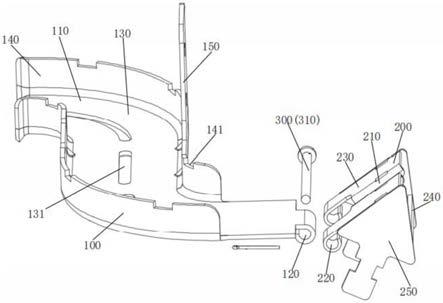

15.图1为本技术实施例提供的线束支架的使用状态图;

16.图2为本技术实施例提供的线束支架的结构分解示意图;

17.图3为本技术实施例提供的线束支架的第一支架的结构示意图;

18.图4为本技术实施例提供的线束支架的第二支架的结构示意图。

具体实施方式

19.为使本技术的上述目的、特征和优点能够更加明显易懂,下面结合附图对本技术的具体实施方式做详细的说明。在下面的描述中阐述了很多具体细节以便于充分理解本技术。但是本技术能够以很多不同于在此描述的其它方式来实施,本领域技术人员可以在不违背本技术内涵的情况下做类似改进,因此本技术不受下面公开的具体实施例的限制。

20.在本技术的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本技术和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本技术的限制。

21.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本技术的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

22.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本技术中的具体含义。

23.在本技术中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在

第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

24.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者也可以存在居中的元件。当一个元件被认为是“连接”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或者可能同时存在居中元件。本文所使用的术语“垂直的”、“水平的”、“上”、“下”、“左”、“右”以及类似的表述只是为了说明的目的,并不表示是唯一的实施方式。

25.图1为本技术实施例提供的线束支架的使用状态图;图2为本技术实施例提供的线束支架的结构分解示意图。

26.如图1和图2所示,本技术实施例提供了一种线束支架,用于固定主线束10以及分线束20,包括第一支架100、第二支架200及连接组件300,其中,第一支架100固定设置,第一支架100上设有用于固定主线束10的走线槽110,走线槽110的形状可设为s形,第一支架100一端设有第一连接孔120,第一连接孔120的内孔壁可设有螺纹,也可不设有螺纹,第二支架200上设有供分线束20穿过的槽孔210,第二支架200上设有第二连接孔220,第二连接孔220的孔轴线方向平行于第一连接孔120的孔轴线方向,第二连接孔120的内孔壁可设有螺纹,也可不设有螺纹,在此不做限定,连接组件300包括连接件310,连接件310穿设于第一连接孔120和第二连接孔220以将第一支架100和第二支架200转动连接,本技术实施例中的第一连接孔120和第二连接孔220内孔壁均不设有螺纹,连接件310为平头销,连接组件还包括开口销,平头销穿设于第一连接孔120和第二连接孔220后连接开口销以将平头销锁定,第一支架100和第二支架200均可绕平头销的轴线转动,在另一个实施例中,第一连接孔120和第二连接孔220内孔壁均设有螺纹,连接件310可为螺栓,螺栓穿设于第一连接孔120和第二连接孔220螺纹以将第一支架100和第二支架200转动连接,第一支架100和第二支架200均可绕螺栓的轴线转动,连接组件300还可以包括螺母,螺栓穿设于第一连接孔120和第二连接孔220后与螺母螺纹连接。主线束10固定于第一支架100上,分线束20穿设于第二支架200的槽孔210以将分线束20设于第二支架200上,第一支架100和第二之间200之间通过连接件310转动连接,当主线束10产生运动时,因第一支架100和第二支架200的转动连接方式能够使第一支架100和第二支架200产生相对运动,而分线束20设于第二支架200上,进而使分线束20能够随着主线束10产生运动,避免了分线束20的拉扯现象产生,进而解决了现有技术中的线束装置因线束拉扯导致用电器部件失效的问题。

27.图3为本技术实施例提供的线束支架的第一支架的结构示意图。

28.如图3所示,第一支架100包括底板130和位于底板130相对两侧的侧板140,底板130和侧板140共同限定出走线槽110,第一连接孔120设于底板130的一端,具体的,底板130为s形,侧板140与底板130的形状相匹配以将走线槽110限定成s形,在另一些实施例中,底板130可为矩形,侧板140与底板130的形状相匹配以将走线槽110限定成矩形,具体设计可根据实际情况做灵活变动,在此不做限定。

29.如图1和图3所示,为将主线束10固定于第一支架100上,底板130上设有供束带穿过的第一固定槽131,第一固定槽131贯穿底板130的相对两侧,将主线束10设于走线槽110上后,使用束带穿过第一固定槽131,进而将主线束10捆绑于第一支架100上,走线槽110的

形状可为椭圆形,也可为方形。

30.为提高主线束10在第一支架100上的固定效果,第一固定槽131的数量为多个,多个第一固定槽131沿底板130的纵长延伸方向间隔排布,将主线束10设于走线槽110上后,将多支束带分别穿过多个第一固定槽131以将主线束10捆绑于第一支架100上,通过将主线束10上多处捆绑于第一支架100上以提高主线束10在第一支架100上的固定效果,在其他实施例中,第一固定槽131也可设有一个。

31.为防止束带捆绑于第一支架100上以后在第一支架100上产生相对运动,进而影响到主线束10在第一支架100上的固定效果,侧板140上背离底板130的一侧设有第一凹槽141,第一凹槽141用于卡接束带,将束带穿过第一固定槽131以将主线束10捆绑于第一支架100上,并将束带卡接于第一凹槽141上,以此将束带限位于第一凹槽141内,一个第一固定槽131可匹配一个第一凹槽141,一个第一固定槽131也可匹配多个第一凹槽141,在其他实施例中,侧板140上可设有卡接孔,卡接孔穿设侧板140的相对两侧,卡接孔用于卡接束带,将主线束设于走线槽110上以后,束带分别穿设于底板130上的第一固定槽131和侧板140上的卡接孔,以将束带固定于第一支架100上,一个第一固定槽131可匹配一个卡接孔,一个第一固定槽131也可匹配多个卡接孔。

32.图4为本技术实施例提供的线束支架的第二支架的结构示意图。

33.如图2和图4所示,第二支架200包括第一连接板230,第二连接孔220设于第一连接板230上,连接件310分别穿设第一连接孔120和第二连接孔220以将第一支架100和第二支架200转动连接,第一支架100上还设有固定架150,第一支架100通过固定架150固定设置,具体的,固定架150连接侧板140,固定架150上设有连接孔,连接件穿设连接孔以将固定架150连接于汽车上,进而将第一支架100固定于汽车上,连接件310可为平头销,平头销穿设于第一连接孔120和第二连接孔220以将第一支架100和第二支架200转动连接,第二支架200能够绕平头销的轴线转动。

34.第二支架200还包括连接杆240,第一连接板230有两个,两个第一连接板230分别设于连接杆240的两端,两个第一连接板230相对间隔设置以形成槽孔210,分线束20穿设于槽孔210,进而将分线束20设于第二支架200上,两个第一连接板230上均设有第二连接孔220,第一支架100的第一连接孔120设于两个第二连接孔220之间,以此提高第一支架100和第二支架200之间转动连接效果,连接件310穿设于第一连接孔120和两个第二连接孔220以将第一支架100和第二支架200转动连接,第二支架200能够绕连接件转动。

35.第二支架200还包括第二连接板250,第二连接板250连接于连接杆240的一端,第二连接板250与第一连接板230呈角度设置,第二连接板250上设有卡接束带的第二凹槽251,分线束20穿过槽孔210后,使用束带将分线束20捆绑于第二支架200上,并将束带卡接于第二凹槽251上,以此提高分线束20在第二支架200上的固定效果,第一连接板230、连接杆240及第二连接板250呈三角形设置,以此提高第二支架200的转动效果。

36.第一连接板100上设有供束带穿过的第二固定槽231,第二固定槽231可设有两个,主线束10部分设于第二支架200上,束带分别穿过两个第二固定槽231以将主线束10捆绑于第二支架200上,在另一些实施例中,第一连接板100上也可不设有第二固定槽231,使用束带将主线束10捆绑于第一连接板100上。

37.如图1和图2所示,本技术实施例还提供了一种汽车,包括本技术实施例中的线束

支架,用于固定汽车上的用电设备的主线束10以及分线束20,包括第一支架100、第二支架200及连接组件300,其中,第一支架100固定设置,第一支架100用于固定主线束10,第一支架100一端设有第一连接孔120,第二支架200上设有供分线束20穿过的槽孔210,第二支架200上设有第二连接孔220,第二连接孔220的孔轴线方向平行于第一连接孔120的孔轴线方向,第一连接孔120和第二连接孔220通过连接组件300的连接件310连接,以将第一支架100和第二支架200转动连接。主线束10固定于第一支架100上,分线束20穿设于第二支架200的槽孔210以将分线束20设于第二支架200上,第一支架100和第二之间200之间通过连接件310转动连接,当主线束10产生运动时,因第一支架100和第二支架200的转动连接方式能够使第一支架100和第二支架200产生相对运动,而分线束20设于第二支架200上,进而使分线束20能够随着主线束10产生运动,避免了分线束20的拉扯现象产生,进而解决了现有技术中的线束装置因线束拉扯导致汽车上的用电器部件失效的问题。

38.以上所述实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

39.以上所述实施例仅表达了本技术的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对申请专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在不脱离本技术构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本技术的保护范围。因此,本技术专利的保护范围应以所附权利要求为准。