1.本实用新型涉及床上用品技术领域,具体是一种颈椎保健枕。

背景技术:

2.颈椎保健枕,一种睡眠工具。一般认为,颈椎保健枕是人们为睡眠舒适而采用的填充物。从现代医学研究上认识,人体的脊柱,从正面看是一条直线,但侧面看是具有四个生理弯曲的曲线。为保护颈部的正常生理弯曲,维持人们睡眠时正常的生理活动,睡觉时须采用颈椎保健枕。颈椎保健枕一般由枕芯、枕套两部分构成。

3.现有的颈椎保健枕,从其横截面上看,大多数多为中间凹陷、两端隆起的形状,从而在使用者仰卧时,利用颈椎保健枕的隆起部位对使用者的脖颈处进行支撑,以使颈椎处于完全放松的状态,有助于睡眠。

4.然而,现有的颈椎保健枕,其隆起处的高度大多是相同的,虽然在仰卧时,能够良好的贴合颈椎,但当使用者翻身侧卧时,由于头部与肩部之间的高低差往往大于颈椎曲线,因此无法对头部提供有效的支撑,舒适性较差。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种颈椎保健枕,以解决上述背景技术中提出的问题。

6.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

7.一种颈椎保健枕,包括枕套,所述枕套的内壁固定连接有隔布,所述枕套的内部位于隔布的上方设置有第一枕芯和两个第二枕芯,两个所述第二枕芯对称分布在第一枕芯的两侧,所述第二枕芯的高度大于第一枕芯的高度,所述枕套的内部位于隔布的下方设置有支撑机构。

8.作为本实用新型进一步的方案:所述枕套与隔布之间通过缝线将枕套内位于隔布上方的空间分隔为第一分区、第三分区和两个第二分区,所述第一分区和第三分区相邻,两个所述第二分区对称分布在第一分区和第三分区的两侧。

9.作为本实用新型进一步的方案:所述第一枕芯位于第一分区内,所述第二枕芯位于对应的第二分区内。

10.作为本实用新型进一步的方案:所述第一枕芯和第二枕芯的内部均设置有填充物。

11.作为本实用新型进一步的方案:所述填充物的材质为荞麦皮、秕谷、决明子、菊花、绿豆、羽丝绒、乳胶中的一种或组合。

12.作为本实用新型进一步的方案:所述支撑机构包括底板和顶板,所述底板和顶板之间设置有若干个支撑条,所述支撑条的横截面为长方形。

13.作为本实用新型进一步的方案:所述底板和顶板的相对表面均固定连接有若干个竖条,若干个所述竖条在底板和顶板的表面形成了相互间隔分布的第一卡槽和第二卡槽。

14.作为本实用新型进一步的方案:所述支撑条的横截面的长度尺寸a与第一卡槽的宽度尺寸m相适配,所述支撑条的横截面的宽度尺寸b与第二卡槽的宽度尺寸n相适配。

15.作为本实用新型进一步的方案:所述顶板和透气孔的相对外壁上均对称固定连接有两个横条,两个所述横条的间隔距离与支撑条的长度尺寸相适配。

16.作为本实用新型再进一步的方案:所述底板和顶板的表面均贯穿设置有若干个透气孔。

17.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

18.1、本实用新型通过设置第一枕芯与两个略高于第一枕芯的第二枕芯,在使用时,当使用者仰卧时,第一枕芯能够卡入使用者的颈椎部,从而对颈椎提供良好的支撑,而使用者翻身侧卧时,其头部会顺势移动至第二枕芯上,从而利用较高的第二枕芯弥补使用者头部与肩部之间的高度差,以对头部提供良好的支撑,舒适性高,使用效果好。

19.2、本实用新型通过设置第一分区、第二分区、第三分区,能在枕套内对第一枕芯与第二枕芯进行限位,从而防止第一枕芯与第二枕芯在枕套内窜动。

20.3、本实用新型通过设置由底板、顶板及若干个支撑条所组成的支撑机构,在使用时,能够将第一枕芯与第二枕芯撑起,并利用透气孔的设置,提高颈椎保健枕的透气性,同时,第一枕芯及第二枕芯的底部将会陷入顶板表面的透气孔内,从而避免第一枕芯及第二枕芯与顶板之间产生较大的位移。

21.4、本实用新型中,通过利用支撑条的不同侧壁对底板与顶板之间进行支撑,能对支撑机构的整体高度进行调节,从而改变第一枕芯及第二枕芯的高度,以适用于不同人群。

22.5、本实用新型中,通过第一卡槽、第二卡槽及横条的设置,能够在底板与顶板之间对若干个支撑条进行有效限位,从而大大提高底板与顶板之间连接的稳定性。

附图说明

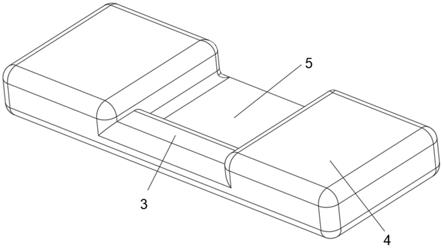

23.图1为一种颈椎保健枕的结构示意图。

24.图2为一种颈椎保健枕的剖视图。

25.图3为一种颈椎保健枕中底板的结构示意图。

26.图4为一种颈椎保健枕中支撑条的结构示意图。

27.其中,枕套1、隔布2、第一分区3、第二分区4、第三分区5、第一枕芯6、第二枕芯7、底板8、顶板9、透气孔10、竖条11、横条12、第一卡槽13、第二卡槽14、支撑条15。

具体实施方式

28.为了使本实用新型所要解决的技术问题、技术方案及有益效果更加清楚明白,以下将结合实施例,对本实用新型进行进一步详细说明。应当理解,此处所描述的具体实施例仅仅用以解释本实用新型,并不用于限定本实用新型。

29.需要说明的是,当元件被称为“固定于”或“设置于”另一个元件,它可以直接在另一个元件上或者间接在该另一个元件上。当一个元件被称为是“连接于”另一个元件,它可以是直接连接到另一个元件或间接连接至该另一个元件上。

30.需要理解的是,术语“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便

于描述本实用新型和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有说明书特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本实用新型的限制。

31.此外,术语“第一”、“第二”、“第三”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括一个或者更多个该特征。

32.请参阅图1~4,本实用新型实施例中,一种颈椎保健枕,包括枕套1,所述枕套1的内壁固定连接有隔布2,所述枕套1的前壁与隔布2的对应处设置有拉链,所述枕套1的内部位于隔布2的上方设置有第一枕芯6和两个第二枕芯7,两个所述第二枕芯7对称分布在第一枕芯6的两侧,所述第二枕芯7的高度大于第一枕芯6的高度,所述枕套1的内部位于隔布2的下方设置有支撑机构。

33.所述枕套1与隔布2之间通过缝线将枕套1内位于隔布2上方的空间分隔为第一分区3、第三分区5和两个第二分区4,所述第一分区3和第三分区5相邻,两个所述第二分区4对称分布在第一分区3和第三分区5的两侧。

34.所述第一枕芯6位于第一分区3内,所述第二枕芯7位于对应的第二分区4内。

35.通过第一分区、第二分区的设置,能在枕套1内对第一枕芯6与第二枕芯7进行限位,从而防止第一枕芯6与第二枕芯7在枕套1内窜动。

36.所述第一枕芯6和第二枕芯7的内部均设置有填充物。

37.所述填充物的材质为荞麦皮、秕谷、决明子、菊花、绿豆、羽丝绒、乳胶中的一种或组合。

38.所述支撑机构包括底板8和顶板9,所述底板8和顶板9之间设置有若干个支撑条15,所述支撑条15的横截面为长方形。

39.利用支撑条15的设置,能够在底板8与顶板9之间形成支撑,通过对支撑条15进行翻转,能够对底板8与顶板9之间的间隔距离进行调节,从而增加颈椎保健枕的整体高度。

40.所述底板8和顶板9的相对表面均固定连接有若干个竖条11,若干个所述竖条11在底板8和顶板9的表面形成了相互间隔分布的第一卡槽13和第二卡槽14。

41.所述支撑条15的横截面的长度尺寸a与第一卡槽13的宽度尺寸m相适配,所述支撑条15的横截面的宽度尺寸b与第二卡槽14的宽度尺寸n相适配。

42.利用第一卡槽13与第二卡槽14的设置,能够在底板8及顶板9的长度方向上对支撑条15进行限位,从而提升底板8与顶板9之间连接的稳定性。

43.所述顶板9和透气孔10的相对外壁上均对称固定连接有两个横条12,两个所述横条12的间隔距离与支撑条15的长度尺寸相适配。

44.通过两个横条12的设置,能够在底板8及顶板9的宽度方向上对支撑条15进行限位,从而进一步提升底板8与顶板9之间连接的稳定性。

45.所述底板8和顶板9的表面均贯穿设置有若干个透气孔10。

46.通过透气孔10的设置,不仅能够提升颈椎保健枕的透气性,同时,第一枕芯6及第二枕芯7的底部将会陷入顶板9表面的透气孔10内,从而避免第一枕芯6及第二枕芯7与顶板9之间产生较大的位移。

47.本实用新型的工作原理是:

48.本实用新型通过设置第一枕芯6与两个略高于第一枕芯6的第二枕芯7,在使用时,

当使用者仰卧时,第一枕芯6能够卡入使用者的颈椎部,从而对颈椎提供良好的支撑,而使用者翻身侧卧时,其头部会顺势移动至第二枕芯7上,从而利用较高的第二枕芯7弥补使用者头部与肩部之间的高度差,以对头部提供良好的支撑,舒适性高,使用效果好。

49.本实用新型通过设置第一分区3、第二分区4、第三分区5,能在枕套1内对第一枕芯6与第二枕芯7进行限位,从而防止第一枕芯6与第二枕芯7在枕套1内窜动。

50.本实用新型通过设置由底板8、顶板9及若干个支撑条15所组成的支撑机构,在使用时,能够将第一枕芯6与第二枕芯7撑起,并利用透气孔10的设置,提高颈椎保健枕的透气性,同时,第一枕芯6及第二枕芯7的底部将会陷入顶板9表面的透气孔10内,从而避免第一枕芯6及第二枕芯7与顶板9之间产生较大的位移。

51.本实用新型中,通过利用支撑条15的不同侧壁对底板8与顶板9之间进行支撑,能对支撑机构的整体高度进行调节,从而改变第一枕芯6及第二枕芯7的高度,以适用于不同人群。

52.本实用新型中,通过第一卡槽13、第二卡槽14及横条12的设置,能够在底板8与顶板9之间对若干个支撑条15进行有效限位,从而大大提高底板8与顶板9之间连接的稳定性。

53.尽管参照前述实施例对本实用新型进行了详细的说明,对于本领域的技术人员来说,其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换,凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。