1.本发明涉及一种多适应性地震救援场地训练装置与实训方法。

背景技术:

2.地震灾害对建筑造成的严重损伤除结构破坏以外,还会产生大量建筑坠物,在对场地人群带来直接伤害的同时,也对紧急救援流线、场地可达性、操作空间范围产生不利影响。通过建设地震救援训练基地,对救援人员进行专项训练,是目前提高复杂地震灾场救援能力的主要方式。因此,有必要通过地震救援场地训练提高救援人员对受灾建筑周边场地复杂环境的应对能力。

3.在目前的现状中,主要体现出以下两个问题:现有已建成地震训练基地训练内容主要围绕建筑废墟展开,进行基本技能及体能训练,缺少针对受灾建筑周边区域救援流线组织、救援设备操作等地震救援场地训练的内容及设施,另一方面,建筑周边区域潜在规划形式多样,对场地救援的训练场景数量提出了较高的要求,在救援训练基地面积受限的情况下,难以实现多变建筑场地的快速搭建,无法满足地震救援场地训练的需求。

技术实现要素:

4.本发明提供一种多适应性地震救援场地训练装置与实训方法,实施训练布局的快速搭建,弥补地震救援场地训练的缺失,提高地震救援场地训练的多样性和针对性。

5.为了实现上述目的,本发明采用的技术方案是:

6.一种多适应性地震救援场地训练装置,其特征在于:应急救援基地上设置基准网格,所述基准网格的每个交叉点上设置预埋构件,所述预埋构件分别供第一支撑杆及第二支撑杆插入,所述第一支撑杆与第一分隔板组合,能够构成视线可穿越区域,所述第二支撑杆与第二分隔板组合,能够构成视线不可穿越区域;

7.所述第一支撑杆的侧壁上水平对称或径向垂直设置衔接装置,所述第一支撑杆的底端设置限位卡扣,所述限位卡扣与所述预埋构件的顶端连接,供限位插入;

8.所述第二支撑杆的侧壁上水平对称或径向垂直设置衔接装置,所述第二支撑杆的底端也设置所述限位卡扣,所述限位卡扣也能够与所述预埋构件的顶端连接,供限位插入。

9.所述多适应性地震救援场地训练装置,其中:所述第一分隔板之间通过合页可折叠连接,所述第一分隔板与所述衔接装置滑动连接。

10.所述多适应性地震救援场地训练装置,其中:所述第二分隔板之间也通过所述合页可折叠连接,所述第二分隔板与所述衔接装置滑动连接。

11.所述多适应性地震救援场地训练装置,其中:所述第一支撑杆的高度小于所述第二支撑杆的高度,所述第一分隔板的高度小于所述第二分隔板的高度。

12.所述多适应性地震救援场地训练装置,其中:所述预埋构件的顶端设置可拆卸的遮挡盖,防止杂物进入。

13.所述多适应性地震救援场地训练装置,其中:所述衔接装置靠近所述限位卡扣的

一侧呈闭合状,防止所述第一分隔板及所述第二分隔板滑出。

14.一种多适应性地震救援场地训练装置的实训方法,其特征在于,包括以下步骤:

15.步骤1、预埋构件系统建立:

16.应急救援基地上划分基准网格,所述基准网格的每个交叉点上设置预埋构件,取下所需的遮挡盖;

17.步骤2、基于预埋构件系统开展当次模拟灾场的场地布景设计:

18.根据当次实训目标及科目要求,界定场地布局中影响通行性的主要空间要素,在所述应急救援基地上划分为可通行区域及不可通行区域,所述可通行区域假设现实中的道路或草地,所述不可通行区域假设显示中的乔木、灌木、构筑物及坠物堆积处,所述不可通行区域细分为视线可穿越区域及视线不可穿越区域;

19.步骤3、所述视线可穿越区域建立:

20.第一分隔板展开,所述第一分隔板的两端分别滑动插入第一支撑杆上的衔接装置,所述第一支撑杆与所述第一分隔板组合,分别将所述第一支撑杆插入相应位置的所述预埋构件内,并围成所需的所述视线可穿越区域所述视线可穿越区域建立;

21.步骤4、所述视线不可穿越区域建立:

22.第二分隔板展开,所述第二分隔板的两端分别滑动插入第二支撑杆上的所述衔接装置,所述第二支撑杆与所述第二分隔板组合,分别将所述第二支撑杆插入相应位置的所述预埋构件内,并围成所需的所述视线不可穿越区域;

23.步骤5、设置训练任务、参训人员类型、训练设施类型,进行场地救援训练:

24.根据场地通行情况,进行救援、医疗及物资的流线设定及区域划分,实现多流线救援场景设置,根据受灾区域的多功能运作需求及救援车辆的操作需求,设计不同职能人员配合训练及大型器械操作训练等训练项目;

25.步骤6、场地布景装置撤离:

26.训练结束后,所述第一支撑杆及所述第二支撑杆分别拔出所述预埋构件,所述第一分隔板与所述第一支撑杆滑动分离,所述第一分隔板折叠保存,所述第二分隔板与所述第二支撑杆滑动分离,所述第二分隔板折叠保存,所述预埋构件上放置所述遮挡盖。

27.本发明的有益效果:实施训练布局的快速搭建,弥补地震救援场地训练的缺失,提高地震救援场地训练的多样性和针对性。

附图说明

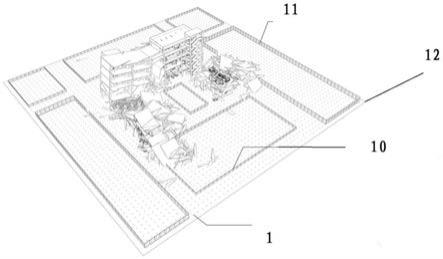

28.图1为多适应性地震救援场地训练装置的结构图。

29.图2为多适应性地震救援场地训练装置的基准网格的结构图。

30.图3为预埋构件及遮挡盖的结构图。

31.图4为第一支撑杆的水平对称设置衔接装置的结构图。

32.图5为第一支撑杆的径向垂直设置衔接装置的结构图。

33.图6为第二支撑杆的水平对称设置衔接装置的结构图。

34.图7为第二支撑杆的径向垂直设置衔接装置的结构图。

35.图8为第一分隔板的结构图,

36.图9为第二分隔板的结构图。

37.图10为第一支撑杆及第一分隔板组合状态的结构图。

38.图11为第二支撑杆及第二分隔板组合状态的结构图。

39.附图标记说明;1-预埋构件;2-遮挡盖;3-第一支撑杆;4-限位卡扣;5-衔接装置;6-第二支撑杆;7-第一分隔板;8-合页;9-第二分隔板;10-视线可穿越区域;11-视线不可穿越区域;12-应急救援基地。

具体实施方式

40.如图1至图11所示一种多适应性地震救援场地训练装置,其特征在于:应急救援基地12上设置基准网格,所述基准网格的每个交叉点上设置预埋构件1,所述预埋构件1的顶端设置可拆卸的遮挡盖2,防止杂物进入,所述预埋构件1分别供第一支撑杆3及第二支撑杆6插入,

41.所述第一支撑杆3的侧壁上水平对称或径向垂直设置衔接装置5,所述第一支撑杆3的底端设置限位卡扣4,所述限位卡扣4与所述预埋构件1的顶端连接,供限位插入,所述第一分隔板7之间通过合页8可折叠连接,所述第一分隔板7与所述衔接装置5滑动连接,所述第一支撑杆3与第一分隔板7组合,能够构成视线可穿越区域10。

42.所述第二支撑杆6的侧壁上水平对称或径向垂直设置衔接装置5,所述第二支撑杆6的底端也设置所述限位卡扣4,所述限位卡扣4也能够与所述预埋构件1的顶端连接,供限位插入,所述第二分隔板9之间也通过所述合页8可折叠连接,所述第二分隔板9与所述衔接装置5滑动连接,所述第二支撑杆6与第二分隔板9组合,能够构成视线不可穿越区域11。

43.所述第一支撑杆3的高度小于所述第二支撑杆6的高度,所述第一分隔板7的高度小于所述第二分隔板9的高度,所述衔接装置5靠近所述限位卡扣4的一侧呈闭合状,防止所述第一分隔板7及所述第二分隔板9滑出。

44.一种多适应性地震救援场地训练装置的实训方法,其特征在于,包括以下步骤:

45.步骤1、步骤1、预埋构件系统建立:

46.应急救援基地12上划分基准网格,所述基准网格的每个交叉点上设置预埋构件1,取下所需的遮挡盖2;

47.步骤2、基于预埋构件系统开展当次模拟灾场的场地布景设计:

48.根据当次实训目标及科目要求,界定场地布局中影响通行性的主要空间要素,在所述应急救援基地12上划分为可通行区域及不可通行区域,所述可通行区域假设现实中的道路或草地,所述不可通行区域假设显示中的乔木、灌木、构筑物及坠物堆积处,所述不可通行区域细分为视线可穿越区域10及视线不可穿越区域11;

49.步骤3、所述视线可穿越区域10建立:

50.第一分隔板7展开,所述第一分隔板7的两端分别滑动插入第一支撑杆3上的衔接装置5,所述第一支撑杆3与所述第一分隔板7组合,分别将所述第一支撑杆3插入相应位置的所述预埋构件1内,并围成所需的所述视线可穿越区域10所述视线可穿越区域10建立;

51.步骤4、所述视线不可穿越区域11建立:

52.第二分隔板9展开,所述第二分隔板9的两端分别滑动插入第二支撑杆6上的所述衔接装置5,所述第二支撑杆6与所述第二分隔板9组合,分别将所述第二支撑杆6插入相应位置的所述预埋构件1内,并围成所需的所述视线不可穿越区域11;

53.步骤5、设置训练任务、参训人员类型、训练设施类型,进行场地救援训练:

54.根据场地通行情况,进行救援、医疗及物资的流线设定及区域划分,实现多流线救援场景设置,根据受灾区域的多功能运作需求及救援车辆的操作需求,设计不同职能人员配合训练及大型器械操作训练等训练项目;

55.步骤6、场地布景装置撤离:

56.训练结束后,所述第一支撑杆3及所述第二支撑杆6分别拔出所述预埋构件1,所述第一分隔板7与所述第一支撑杆3滑动分离,所述第一分隔板7折叠保存,所述第二分隔板9与所述第二支撑杆6滑动分离,所述第二分隔板9折叠保存,所述预埋构件1上放置所述遮挡盖2。

57.实施例中选取一块90m

×

90m的用地范围为应急救援基地12,将所述应急救援基地12划分成1.5m

×

1.5m的基准网格,所述基准网格的每个交叉点上设置预埋构件1,预埋构件系统建立,所述预埋构件1的顶端设置可拆卸的遮挡盖2,防止不使用时掉入杂物。

58.根据当次实训目标及科目要求,界定场地布局中影响通行性的主要空间要素,在所述应急救援基地12上划分为可通行区域及不可通行区域,所述可通行区域假设现实中的道路或草地,所述不可通行区域假设显示中的乔木、灌木、构筑物及坠物堆积处,所述不可通行区域细分为视线可穿越区域10及视线不可穿越区域11,所述视线可穿越区域10为灌木,高度小于2米的构筑物及坠物,所述视线不可穿越区域11为乔木、高度大于2米的构筑物及坠物,基于预埋构件系统开展当次模拟灾场的场地布景设计。

59.展开呈折叠状的第一分隔板7,将所述第一分隔板7的两侧滑动插入衔接装置5,所述衔接装置5水平对称或径向垂直设置于第一支撑杆3的侧壁上,通过所述第一支撑杆3与所述第一分隔板7的组合,合围成一个矩形的所述视线可穿越区域10,所述视线可穿越区域10建立。

60.展开呈折叠状的第二分隔板9,将所述第二分隔板9的两侧滑动插入所述衔接装置5,所述衔接装置5水平对称或径向垂直设置于第二支撑杆6的侧壁上,通过所述第二支撑杆6与所述第二分隔板9的组合,合围成一个矩形的所述视线不可穿越区域11,所述视线不可穿越区域11建立。

61.所述衔接装置5水平对称设置时,供所述第一分隔板7及所述第二分隔板9能够水平延伸,所述衔接装置5径向垂直设置时,供所述第一分隔板7及所述第二分隔板9能够垂直折弯后连接延伸,并组合成矩形区域。

62.场地设置完后,根据场地通行情况,进行救援、医疗及物资的流线设定及区域划分,实现多流线救援场景设置,根据受灾区域的多功能运作需求及救援车辆的操作需求,进行不同职能人员配合训练及大型器械操作训练等训练项目,进而设置训练任务、参训人员类型、训练设施类型,进行场地救援训练。

63.训练接受后,把所述第一支撑杆3及所述第二支撑杆6分别拔出预埋构件1,将所述第一分隔板7及所述第二分隔板9分别与所述第一支撑杆3及所述第二支撑杆6滑动分离,分别将所述第一分隔板7及所述第二分隔板9折叠保存,所述预埋构件1上盖上所述遮挡盖2,场地布景装置撤离。

64.本发明的优点:

65.实施训练布局的快速搭建,弥补地震救援场地训练的缺失,提高地震救援场地训

练的多样性和针对性。

66.以上说明对本发明而言只是说明性的,而非限制性的,本领域普通技术人员理解,在不脱离权利要求所限定的精神和范围的情况下,可作出许多修改、变化或等效,但都将落入本发明的保护范围之内。