1.本实用新型涉及支撑架,特别涉及一种冲床的可调节支撑架。

背景技术:

2.冲床,就是一台冲压式压力机。在国民生产中,冲压工艺由于比传统机械加工来说有节约材料和能源,效率高,对操作者技术要求不高及通过各种模具应用可以做出机械加工所无法达到的产品这些优点,因而它的用途越来越广泛。

3.冲床要对钢板进行冲压时,钢板是需要放置到一个支撑架上,但是现在的支撑架无法随意调节高度,以适应不同需求。

技术实现要素:

4.本实用新型的目的是提供一种冲床的可调节支撑架,能调节支撑架的高度以适应生产需求。

5.本实用新型的上述技术目的是通过以下技术方案得以实现的:

6.一种冲床的可调节支撑架,包括底座,所述底座上侧对称设置有l形板,所述l形板之间设置有支撑件,所述底座上设置有带动两侧l形板升降的升降装置,所述升降装置包括转动杆二和转动杆三,所述底座上固定有方盒二和方盒三,所述转动杆二和转动杆三的一端分别贯穿方盒二和方盒三侧壁,所述转动杆二和转动杆三的一端分别与方盒二和方盒三转动配合,所述方盒二和方盒三之间设置有带动转动杆二和转动杆三转动的驱动组件,所述底座上固定有方盒四、方盒五、方盒六和方盒七,所述转动杆二贯穿方盒四和方盒五且转动杆二均与方盒四和方盒五转动配合,所述转动杆三贯穿方盒六和方盒七且转动杆三均与方盒六和方盒七转动配合,所述方盒四、方盒五、方盒六和方盒七上壁分别贯穿且滑动设置有螺杆一、螺杆二、螺杆三和螺杆四,所述螺杆一和螺杆二上端与一侧l形板固定,所述螺杆三和螺杆四上端与另一侧l形板固定,所述方盒四、方盒五、方盒六和方盒七内设置有转向件一、转向件二、转向件三和转向件四。

7.采用上述技术方案,要调节支撑件的高度时,通过驱动组件同时带动转动杆二和转动杆三相同方向转动,在转向件一和转向件二的作用下,转动杆二转动带动螺杆一和螺杆二转动,螺杆一和螺杆二共同带动一侧的l形板升降,在转向件三和转向件四的作用下,转动杆三转动带动螺杆三和螺杆四转动,螺杆三和螺杆四共同带动另一侧的l形板升降,两侧l形板同时带动支撑件升降,直至支撑件到指定的高度,停止驱动组件。

8.本实用新型还进一步设置为:所述驱动组件包括锥齿轮一、锥齿轮二和方盒一,所述方盒一固定于底座上,所述方盒一侧壁贯穿且转动设置有驱动杆,所述驱动杆一端固定有手轮,所述驱动杆处于方盒一内的一端与锥齿轮一固定,所述方盒一上贯穿且转动设置有转动杆一,所述锥齿轮二固定于转动杆一上,所述锥齿轮一与锥齿轮二啮合,所述转动杆一的两端分别贯穿方盒二和方盒三,所述转动杆一的两端分别与方盒二和方盒三转动配合,所述转动杆一的两端分别固定有锥齿轮三和锥齿轮五,所述转动杆二处于方盒二内的

一端固定有与锥齿轮三啮合的锥齿轮四,所述转动杆三处于方盒三内的一端固定有与锥齿轮五啮合的锥齿轮六。

9.采用上述技术方案,转动手轮,手轮带动驱动杆转动,驱动杆转动带动锥齿轮一转动,锥齿轮一带动锥齿轮二转动,锥齿轮二带动转动杆一转动,转动杆一带动锥齿轮三和锥齿轮五转动,锥齿轮三带动锥齿轮四转动,锥齿轮五带动锥齿轮六转动,锥齿轮四带动转动杆二转动,锥齿轮六带动转动杆三转动。

10.本实用新型还进一步设置为:所述转向件一包括蜗杆一和蜗轮一,所述蜗杆一和蜗轮一设置于方盒四内,所述蜗杆一固定于转动杆二上,所述蜗轮一外套于螺杆一上且所述蜗轮一与螺杆一螺纹配合,所述蜗轮一与蜗杆一啮合。

11.采用上述技术方案,转动杆二转动带动蜗杆一转动,蜗杆一带动蜗轮一转动,蜗轮一带动螺杆一竖直移动。

12.本实用新型还进一步设置为:所述转向件二包括蜗杆二和蜗轮二,所述蜗杆二和蜗轮二设置于方盒五内,所述蜗杆二固定于转动杆二上,所述蜗轮二外套于螺杆二上且所述蜗轮二与螺杆二螺纹配合,所述蜗轮二与蜗杆二啮合。

13.采用上述技术方案,转动杆二转动带动蜗杆二转动,蜗杆二带动蜗轮二转动,蜗轮二带动螺杆二竖直移动。

14.本实用新型还进一步设置为:所述转向件三包括蜗杆三和蜗轮三,所述蜗杆三和蜗轮三设置于方盒六内,所述蜗杆三固定于转动杆三上,所述蜗轮三外套于螺杆三上且所述蜗轮三与螺杆三螺纹配合,所述蜗轮三与蜗杆三啮合。

15.采用上述技术方案,转动杆三转动带动蜗杆三转动,蜗杆三转动带动蜗轮三转动,蜗轮三转动带动螺杆三竖直移动。

16.本实用新型还进一步设置为:所述转向件四包括蜗杆四和蜗轮四,所述蜗杆四和蜗轮四设置于方盒七内,所述蜗杆四固定于转动杆三上,所述蜗轮四外套于螺杆四上且所述蜗轮四与螺杆四螺纹配合,所述蜗轮四与蜗杆四啮合。

17.采用上述技术方案,转动杆四转动带动蜗杆四转动,蜗杆四转动带动蜗轮四转动,蜗轮四转动带动螺杆四竖直移动。

18.本实用新型还进一步设置为:所述支撑件包括若干固定杆,若干所述固定杆固定于两个l形板之间。

19.采用上述技术方案,钢板能放置到固定杆上,对钢板进行支撑。

20.有益效果:可调节支撑面的高度,使其能适应不同高度的冲床,在使用不同的冲床时,可以使用同一个支撑架,降低了企业的生产成本,增加了企业效益。

附图说明

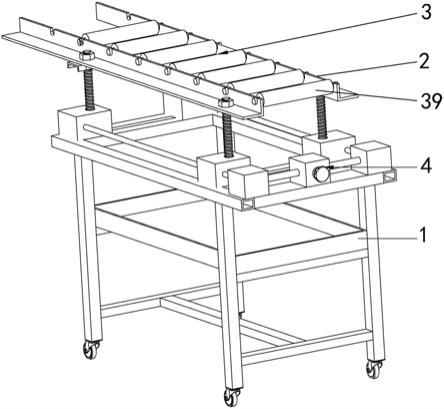

21.图1为实施例的结构示意图;

22.图2为实施例用于展示a-a截面的截取位置示意图;

23.图3为实施例用于展示剖面a-a的结构示意图;

24.图4为实施例用于展示b区域的放大结构示意图。

25.附图标记:1、底座;2、l形板;3、支撑件;4、升降装置;5、转动杆二;6、转动杆三;7、方盒二;8、方盒三;9、驱动组件;10、方盒四;11、方盒五;12、方盒六;13、方盒七;14、螺杆一;

15、螺杆二;16、螺杆三;17、螺杆四;18、转向件一;19、转向件二;20、转向件三;21、转向件四;22、锥齿轮一;23、锥齿轮二;24、方盒一;25、驱动杆;26、手轮;27、转动杆一;28、锥齿轮三;29、锥齿轮五;30、锥齿轮六;31、蜗杆一;32、蜗轮一;33、蜗杆二;34、蜗轮二;35、蜗杆三;36、蜗轮三;37、蜗杆四;38、蜗轮四;39、固定杆;41、锥齿轮四。

具体实施方式

26.以下所述仅是本实用新型的优选实施方式,保护范围并不仅局限于该实施例,凡属于本实用新型思路下的技术方案应当属于本实用新型的保护范围。同时应当指出,对于本技术领域的普通技术人员而言,在不脱离本实用新型原理前提下的若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。

27.以下参考图1至图4对本实用新型进行说明。

28.根据图3和4,一种冲床的可调节支撑架,包括底座1,底座1上侧对称设置有l形板2,l形板2之间设置有支撑件3,底座1上设置有带动两侧l形板2升降的升降装置4,升降装置4包括转动杆二5和转动杆三6,底座1上固定有方盒二7和方盒三8,转动杆二5和转动杆三6的一端分别贯穿方盒二7和方盒三8侧壁,转动杆二5和转动杆三6的一端分别与方盒二7和方盒三8转动配合,方盒二7和方盒三8之间设置有带动转动杆二5和转动杆三6转动的驱动组件9,驱动组件9包括锥齿轮一22、锥齿轮二23和方盒一24,方盒一24固定于底座1上,方盒一24侧壁贯穿且转动设置有驱动杆25,驱动杆25一端固定有手轮26,要调节支撑件3的高度时,转动手轮26,手轮26带动驱动杆25转动,驱动杆25处于方盒一24内的一端与锥齿轮一22固定,驱动杆25转动带动锥齿轮一22转动,方盒一24上贯穿且转动设置有转动杆一27,锥齿轮二23固定于转动杆一27上,锥齿轮一22与锥齿轮二23啮合,锥齿轮一22带动锥齿轮二23转动,锥齿轮二23带动转动杆一27转动,转动杆一27的两端分别贯穿方盒二7和方盒三8,转动杆一27的两端分别与方盒二7和方盒三8转动配合,转动杆一27的两端分别固定有锥齿轮三28和锥齿轮五29,转动杆二5处于方盒二7内的一端固定有与锥齿轮三28啮合的锥齿轮四41,转动杆三6处于方盒三8内的一端固定有与锥齿轮五29啮合的锥齿轮六30,转动杆一27带动锥齿轮三28和锥齿轮五29转动,锥齿轮三28带动锥齿轮四41转动,锥齿轮五29带动锥齿轮六30转动,锥齿轮四41带动转动杆二5转动,锥齿轮六30带动转动杆三6转动,此时转动杆二5和转动杆三6相同方向转动。

29.根据图3,底座1上固定有方盒四10、方盒五11、方盒六12和方盒七13,转动杆二5贯穿方盒四10和方盒五11且转动杆二5均与方盒四10和方盒五11转动配合,转动杆三6贯穿方盒六12和方盒七13且转动杆三6均与方盒六12和方盒七13转动配合,方盒四10、方盒五11、方盒六12和方盒七13上壁分别贯穿且滑动设置有螺杆一14、螺杆二15、螺杆三16和螺杆四17,方盒四10、方盒五11、方盒六12和方盒七13内设置有转向件一18、转向件二19、转向件三20和转向件四21,转向件一18包括蜗杆一31和蜗轮一32,蜗杆一31和蜗轮一32设置于方盒四10内,蜗杆一31固定于转动杆二5上,蜗轮一32外套于螺杆一14上且蜗轮一32与螺杆一14螺纹配合,蜗轮一32与蜗杆一31啮合,转动杆二5转动带动蜗杆一31转动,蜗杆一31带动蜗轮一32转动,蜗轮一32带动螺杆一14竖直移动,转向件二19包括蜗杆二33和蜗轮二34,蜗杆二33和蜗轮二34设置于方盒五11内,蜗杆二33固定于转动杆二5上,蜗轮二34外套于螺杆二15上且蜗轮二34与螺杆二15螺纹配合,蜗轮二34与蜗杆二33啮合,转动杆二5转动带动蜗杆

二33转动,蜗杆二33带动蜗轮二34转动,蜗轮二34带动螺杆二15竖直移动,转向件三20包括蜗杆三35和蜗轮三36,蜗杆三35和蜗轮三36设置于方盒六12内,蜗杆三35固定于转动杆三6上,蜗轮三36外套于螺杆三16上且蜗轮三36与螺杆三16螺纹配合,蜗轮三36与蜗杆三35啮合,转动杆三6转动带动蜗杆三35转动,蜗杆三35转动带动蜗轮三36转动,蜗轮三36转动带动螺杆三16竖直移动,转向件四21包括蜗杆四37和蜗轮四38,蜗杆四37和蜗轮四38设置于方盒七13内,蜗杆四37固定于转动杆三6上,蜗轮四38外套于螺杆四17上且蜗轮四38与螺杆四17螺纹配合,蜗轮四38与蜗杆四37啮合,转动杆三6转动带动蜗杆四37转动,蜗杆四37转动带动蜗轮四38转动,蜗轮四38转动带动螺杆四17竖直移动,螺杆一14和螺杆二15上端与一侧l形板2固定,螺杆三16和螺杆四17上端与另一侧l形板2固定,螺杆一14和螺杆二15带动一侧l形板2竖直移动,螺杆三16和螺杆四17带动另一侧l形板2竖直移动。

30.根据图1,支撑件3包括若干固定杆39,若干固定杆39固定于两个l形板2之间,l形板2移动带动若干固定杆39移动,直至固定杆39移动到指定高度,停止转动手轮26,然后将钢板就能放置到若干固定杆39上。

31.以上所述仅是本实用新型的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本实用新型技术原理的前提下,还可以做出若干改进和变型,上述假设的这些改进和变型也应视为本实用新型的保护范围。