1.本实用新型涉及城市雨水面源污染处理技术领域,具体涉及一种快速下渗面源污染处理装置。

背景技术:

2.城市河道是城市的重要组成部分,但城市河道水体容易收到城市各类污染的影响,从而造成水体黑臭,严重影响城市生态环境和人民生活水平。在造成城市河道水体黑臭的众多因素中,面源污染是一类重要污染源。城市面源污染,主要由路面泥沙颗粒及其携带氮磷等营养物质、路面交通排放物、各种大气颗粒物、生产生活路面残留污染物等组成,通过降雨带来的路面冲刷进入城市水体,其污染具有的随机性、广泛性、滞后性等特点,处理难度大。

3.通常来说,在城市降雨初期,形成的径流对路面进行冲刷,使得积攒在路面的污染物快速溶入雨水中,造成这部分雨水污染物浓度高,对水体危害大,是城市黑臭水体治理的重点,我们称之为初期雨水。目前常用的城市初期雨水处理方法包括初雨弃流等,即将污染严重的初期雨水单独收集,引入污水处理厂处理,从而减少污染。此方法较为有效,但另一方面,在城市河道沿河地区,通常生活和商业活动频繁,是面源污染的重要区域,而沿河区域由于地理位置原因,一方面携带面源污染的雨水易直接通过河道堤岸流入河道,另一方面由于靠近河道,离城市初雨弃流装置近,易快速占据所有弃流水位,造成初雨弃流效果不佳,因此需要一种更加快速便捷的方式处理这些城市河道附近的面源污染,需要一种可以在河道沿岸设置的处理装置,该装置能将路面排水系统收集的雨水快速处理,去除部分污染物后排入城市水体,即控制面源污染,改善城市水体,又缓解初雨弃流系统压力。

4.处理面源污染的方法有很多,其中利用吸附材料构建吸附滤池是一种快速简便的方法,即通过吸附作用去除面源污染中的部分有机物、悬浮物和细小颗粒物,又通过过滤作用去除初雨中的泥沙等大颗粒,对雨水实现有效净化。而陶粒就是一种有效的吸附过滤材料,其表面多孔,结构疏松,水流在陶粒内和陶粒间流过,实现吸附与过滤作用。利用城市河道疏浚底泥可以烧制陶粒,因此,利用陶粒作为材料,即经济易得,又实现资源再利用。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的是提供一种快速下渗面源污染处理装置,实现对城市河道沿岸降雨时产生的面源污染快速处理,改善雨水径流水质,降低城市河道污染物来源,此外在处理面源污染的同时,降低城市初雨弃流系统负荷。

6.本实用新型所采用的技术方案为:

7.一种快速下渗面源污染处理装置,其特征在于:

8.所述处理装置包括处理井,处理井上部为过滤处理区,下部为吸附处理区,过滤处理区横截面积大于吸附处理区,过滤处理区底部收缩过渡至吸附处理区;

9.过滤处理区和吸附处理区内均设有填料,为陶粒滤料。

10.进一步,吸附处理区底部侧面设置有串联管和出水管。

11.进一步,过滤处理区侧面设置有溢流排放管,溢流排放管内侧设置有溢流装置。

12.进一步,溢流装置包括v型活杆,v型活杆包括两个连杆,交点处通过连接轴活动连接到处理井内壁,一个连杆端部设置有浮球阀,另一个连杆端部设置有覆盖溢流排放管管口的限制溢流盖。

13.进一步,溢流装置侧面具有穿孔溢流板,穿孔溢流板上设置有开孔对应溢流排放管,v型活杆连接到溢流板内侧。

14.进一步,过滤处理区顶部设置有绿植土壤区。

15.进一步,过滤处理区上部设置有人工孔。

16.本实用新型具有以下优点:

17.本装置可以实现对含面源污染雨水的下渗、吸附、过滤和排放,集成多种功能,无需外界动力;装置顶部绿植土壤保护滤料,底部多孔滤料为绿植土壤提供水分,装置滤料稳定,寿命长,运行免维护;装置处理后的雨水排入城市河道,补充河道水体;装置可以单独运行,也可以串联运行,由一根管道连接,收集处理后的雨水;在降雨结束,装置自动排空残余雨水,无需人工排放或复位。

18.本实用新型适用于靠近河道附近的面源污染严重的初期雨水。有效控制排入城市河道的面源污染物,并缓解河道沿岸初期雨水弃流系统的负荷,显著降低面源污染控制的难度。本实用新型结构简单,安装方便,安全环保,节能耐用。

附图说明

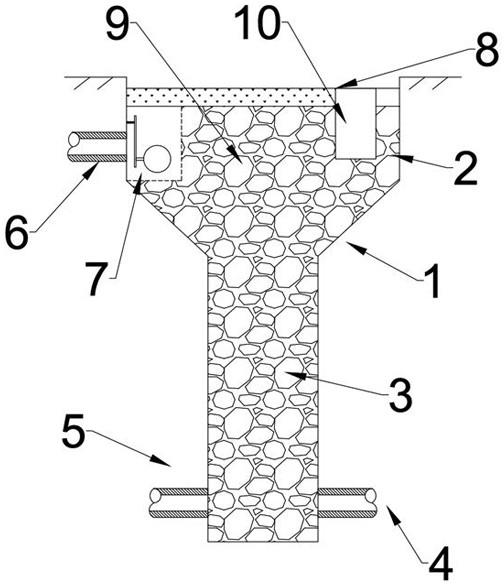

19.图1为本装置的正视图;

20.图2为本装置的俯视图;

21.图3为溢流装置的示意图;

22.图中,1为处理井,2为过滤处理区,3为吸附处理区,4为串联管,5为出水管,6为溢流排放管,7为溢流装置,8为绿植土壤区, 9为填料,10为人工孔,71为穿孔溢流板,72为浮球阀,73为限制溢流盖,74为v型活杆,75为连接轴。

具体实施方式

23.下面结合具体实施方式对本实用新型进行详细的说明。

24.本实用新型涉及一种快速下渗面源污染处理装置,所述处理装置包括处理井1,处理井1上部为过滤处理区2,下部为吸附处理区3,过滤处理区2横截面积大于吸附处理区3,过滤处理区2底部收缩过渡至吸附处理区3;过滤处理区2和吸附处理区3内均设有填料9,为陶粒滤料。

25.过滤处理区2截面面积大于吸附处理区3,最大截面积为吸附处理区的3-4倍。过滤处理区2深度小于吸附处理区3,其中垂直去除深度为吸附处理区3深度的0.2-0.3倍,斜面过度深度为吸附处理区 3深度的0.3倍。装置处理雨水过程中,过滤处理区2截面积大,能快速下渗收集的雨水径流,并对雨水中的泥沙等颗粒物进行过滤处理,降低吸附处理区3的污染负荷,吸附处理区3截面积小,深度大,停留时间长,能在过滤基础上吸附径流中多种污染物。

26.吸附处理区3底部侧面设置有串联管4和出水管5。过滤处理区 2侧面设置有溢流排放管6,溢流排放管6内侧设置有溢流装置7。

27.含面源污染的雨水径流流入低于地面的绿植土壤区8,雨水径流经过绿植土壤区8快速下渗进入过滤处理区2,经过吸附处理后,雨水继续下渗至吸附处理区3,经过过滤处理区2和吸附处理区3处理后由装置出水管5排入河道或与下一个装置的装置串联管4连接串联排放。

28.溢流装置7包括v型活杆74,v型活杆74包括两个连杆,交点处通过连接轴75活动连接到处理井1内壁,一个连杆端部设置有浮球阀72,另一个连杆端部设置有覆盖溢流排放管6管口的限制溢流盖73。溢流装置7侧面具有穿孔溢流板71,穿孔溢流板71上设置有开孔对应溢流排放管6。溢流装置7通过限制溢流盖73和浮球阀72 控制溢流排放管6的开启和关闭。溢流装置7可在雨水水量较大时,溢流超过处理量的雨水,溢流雨水通过所述的溢流排放管6排出。溢流装置7通过穿孔溢流板71与填料9分离,并允许水流通过。

29.过滤处理区2顶部设置有绿植土壤区8,土壤标高低于地面,内部种有景观绿植。过滤处理区2上部设置有人工孔10,用于更换填料9,维护设备。

30.具体实施方式1:

31.未降雨时,溢流限制盖73因重力自然下坠,溢流限制盖73与溢流排水管6管口重合,溢流口关闭。降雨时,河道路面雨水径流冲刷面源污染,污染的雨水流入低于地面的绿植土壤区8,并通过土壤的布水作用均匀布水与装置填料9上,待处理雨水经过过滤处理区2快速下渗,填料9对待处理水中的泥沙等大颗粒污染物过滤截留,之后待处理水下渗进入吸附处理区3,在此区域内,待处理水与陶粒填料 9充分接触,使水中部分有机物和小颗粒污染物等被陶粒吸附,从而缓解面源污染。处理后的水经过装置出水管5排入河道,补充水体,或与下一装置的装置串联管4连接,将多组装置串联,统一收集处理后的水。

32.具体实施方式2:

33.本实施方式与实施方式1不同是,随着降雨持续进行,径流水质变好,较干净的雨水继续进入装置,流经装置的陶粒填料9,对表层的填料进行冲刷,使得污染物均匀分布在整个填料中,延长填料使用寿命。

34.具体实施方式3:

35.本实施方式与实施方式1不同是,当降雨量加大时,随着降雨进行,径流量持续增加,来水量超过装置处理水量,填料9中水位逐渐上涨,直至上涨至溢流装置高度,水流通过穿孔溢流板71进入溢流装置,并随着溢流装置内水位上升,浮球阀72逐渐上浮,通过v型活杆74带动溢流限制盖73转动,溢流限制盖73与溢流排水管6逐渐错开,溢流开始,多余的水量通过溢流管排出。当降雨逐渐减少后,来水量小于装置处理水量后,填料9中水位逐渐回落,溢流装置7中水位同时下降,溢流限制盖73复位,溢流关闭,装置恢复正常运行。

36.具体实施方式4:

37.当没有降雨时,顶部绿植土壤区8覆盖填料9,保护填料不完全干涸,延长填料使用寿命,同时填料9中残余的水量可以为绿植提供水分,降低绿植浇灌频率;

38.具体实施方式5:

39.当装置运行时间较长,检测出水水质较差时,需更换陶粒滤料,维护人员通过人工孔10进入装置,更换滤料。

40.本实用新型的内容不限于实施例所列举,本领域普通技术人员通过阅读本实用新型说明书而对本实用新型技术方案采取的任何等效的变换,均为本实用新型的权利要求所涵盖。