1.本实用新型涉及岩溶裂隙地质持续涌水环境下浇筑混凝土技术领域,特别地,涉及一种浇筑混凝土用抽排水装置。本实用新型还设计一种混凝土地基。

背景技术:

2.我国南方地区有许多岩土互层及全岩石地层,该地质条件因岩层中的裂隙或岩溶孔洞往往存在大量的岩溶裂隙水,岩溶裂隙水因岩溶裂隙纵横贯通,多数与水利资源丰富的补给源相通,基坑开挖期间会涌入大量的岩溶裂隙水,给基坑结构施工带来极大困难。

3.在岩溶裂隙地区的基坑施工过程中,持续不断的涌水给混凝土浇筑施工带来了极大的不便,因持续不断的涌水且水体无法排出导致在基坑内进行混凝土浇筑时混凝土的配合比发生改变,混凝土的和易性发生变化,混凝土强度达不到设计标准、浇筑的质量得不到保障。

4.目前常用的方法是采用水泵对基坑中的积水进行抽取,抽取干净后再在基坑内进行混凝土浇筑,浇筑过程中发现积水后再使用水泵进行抽除,采用此方法无法保证混凝土浇筑过程中的涌水全部被抽除,而且涌水已经与混凝土提前接触渗透至混凝土表面后才被发现并抽除,混凝土的和易性已经发生变化,对混凝土的质量有很大的影响。

技术实现要素:

5.本实用新型提供的浇筑混凝土用抽排水装置,以解决现有的岩溶裂隙地质涌水环境下混凝土地基的浇筑施工过程中,基坑内的水体渗透至混凝土表面后才被抽除,导致浇筑在基坑内的混凝土的配合比发生改变、混凝土的和易性发生变化、混凝土强度达不到设计标准的技术问题。

6.为实现上述目的,本实用新型采用的技术方案如下:

7.一种浇筑混凝土用抽排水装置,用于岩溶裂隙地质涌水环境下的混凝土地基的浇筑施工抽排水,包括设于岩溶裂隙地质涌水环境下的基坑内的透水防护组件、引水组件、储水组件以及抽水组件,透水防护组件支撑于基坑内,引水组件和储水组件相互连通并共同预埋在透水防护组件内,进而使涌入基坑内的水体渗透透水防护组件并在引水组件的引导下收集在储水组件内,抽水组件的输入端与储水组件连通,抽水组件的输出端延伸至基坑外,进而在基坑内浇筑混凝土时将处于基坑内的水体排出至基坑外,保证浇筑在基坑内的混凝土的和易性。

8.进一步地,引水组件包括预埋在透水防护组件内的引水支管和引水主管,引水主管的输出端与储水组件连通,引水主管的输入端与引水支管的输出端连通,引水支管的输入端用于将基坑内的水体引入引水主管内进而通过引水主管将水体排入至储水组件中。

9.进一步地,引水支管的输出端向下倾斜布设,和/或引水主管的输出端向下倾斜布设。

10.进一步地,引水支管的输入端的管壁上设有贯穿管壁的进水孔,多个进水孔沿引

水支管的轴向和/或周向间隔布设形成进水孔组,引水组件还包括缠绕在引水支管的输入端上的用于网盖进水孔的过滤网。

11.进一步地,储水组件设于基坑的中部,引水主管包括沿基坑的长度方向相对布设的第一主管和第二主管,引水支管包括分别设于第一主管至少一侧并与第一主管连通的第一支管以及分别设于第二主管至少一侧并与第二主管连通的第二支管,第一主管的输出端伸入至储水组件内并与储水组件连通,第一主管的输入端与第一支管的输出端连通,第二主管的输出端伸入至储水组件内并与储水组件连通,第二主管的输入端与第二支管的输出端连通。

12.进一步地,储水组件采用底部开口的储水箱,基坑上凹设有用于容置储水箱的容置孔,储水箱设于容置孔内,引水主管的输出端伸至储水箱的顶部并与储水箱连通,抽水组件的输入端伸至储水箱的底部并与储水箱连通。

13.进一步地,抽水组件包括抽水泵和排水管,抽水泵的输入端伸至储水组件的底部并与储水组件连通,抽水泵的输出端与排水管的输入端连通,排水管的输出端向外延伸至基坑外。

14.进一步地,抽水组件还包括用于封堵排水管的输出端的堵头,进而在基坑内浇筑混凝土完成后封堵排水管。

15.进一步地,透水防护组件包括铺盖在基坑的坑底的第一片石保护层和铺设在第一片石保护层上部的第二片石保护层,引水支管和引水主管预埋在第一片石保护层和第二片石保护层之间。

16.本实用新型还一种混凝土地基,包括上述的浇筑混凝土用抽排水装置,浇筑混凝土用抽排水装置预埋在混凝土地基内。

17.本实用新型具有以下有益效果:

18.本实用新型的浇筑混凝土用抽排水装置,包括透水防护组件、引水组件、储水组件以及抽水组件。通过将引水组件和储水组件设于基坑内以收集从岩溶裂隙涌入基坑的水体,通过抽水组件将收集在储水组件内的水体抽出至基坑外,以将基坑内的水体排出进而便于对基坑进行混凝土浇筑,同时在混凝土浇筑的过程中通过抽水组件持续将从岩溶裂隙涌入的地下水排出至基坑外,基坑内的浇筑的混凝土不会被从岩溶裂隙涌入的地下水稀释,有利于保持良好的浇筑环境,混凝土的和易性不会变化、保证混凝土强度达到设计标准、保障了混凝土的浇筑质量;通过引水组件和储水组件预埋在透水防护组件内,从岩溶裂隙涌入的地下水通过透水防护组件经过引水组件收集在储水组件内,同时,透水防护组件作为支撑浇筑在基坑内的混凝土的主要支撑部分,有利于避免浇筑后形成的混凝土地基沉降,避免浇筑在基坑内的混凝土压伤引水组件。

19.除了上面所描述的目的、特征和优点之外,本实用新型还有其它的目的、特征和优点。下面将参照图,对本实用新型作进一步详细的说明。

附图说明

20.构成本技术的一部分的附图用来提供对本实用新型的进一步理解,本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型,并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中:

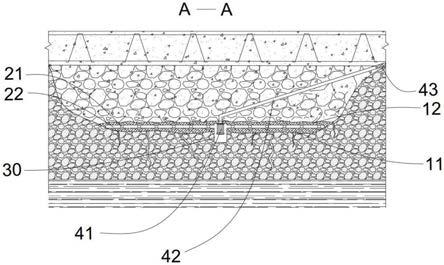

21.图1是本实用新型优选实施例的混凝土地基的水平截面的结构示意图;

22.图2是图1中的a-a的剖视图。

23.图例说明:

24.10、透水防护组件;11、第一片石保护层;12、第二片石保护层;20、引水组件;21、引水支管;22、引水主管;23、过滤网;30、储水组件;40、抽水组件;41、抽水泵;42、排水管;43、堵头。

具体实施方式

25.以下结合附图对本实用新型的实施例进行详细说明,但是本实用新型可以由下述所限定和覆盖的多种不同方式实施。

26.图1是本实用新型优选实施例的混凝土地基的水平截面的结构示意图;图2是图1中的 a-a的剖视图。

27.如图1和图2所示,本实施例的浇筑混凝土用抽排水装置,用于岩溶裂隙地质涌水环境下的混凝土地基的浇筑施工抽排水,包括设于岩溶裂隙地质涌水环境下的基坑内的透水防护组件10、引水组件20包括透水防护组件10、储水组件30以及抽水组件40,透水防护组件 10支撑于基坑内,引水组件20包括透水防护组件10和储水组件30相互连通并共同预埋在透水防护组件10内,进而使涌入基坑内的水体渗透透水防护组件10并在引水组件20包括透水防护组件10的引导下收集在储水组件30内,抽水组件40的输入端与储水组件30连通,抽水组件40的输出端延伸至基坑外,进而在基坑内浇筑混凝土时将处于基坑内的水体排出至基坑外,保证浇筑在基坑内的混凝土的和易性。

28.本实用新型的浇筑混凝土用抽排水装置,包括透水防护组件10、引水组件20包括透水防护组件10、储水组件30以及抽水组件40。通过将引水组件20包括透水防护组件10和储水组件30设于基坑内以收集从岩溶裂隙涌入基坑的水体,通过抽水组件40将收集在储水组件 30内的水体抽出至基坑外,以将基坑内的水体排出进而便于对基坑进行混凝土浇筑,同时在混凝土浇筑的过程中通过抽水组件40持续将从岩溶裂隙涌入的地下水排出至基坑外,基坑内的浇筑的混凝土不会被从岩溶裂隙涌入的地下水稀释,有利于保持良好的浇筑环境,混凝土的和易性不会变化、保证混凝土强度达到设计标准储水组件30以及抽水组件40。通过将引水组件20和储水组件30设于基坑内以收集从岩溶裂隙涌入基坑的水体,通过抽水组件40将收集在储水组件30内的水体抽出至基坑外,以将基坑内的水体排出进而便于对基坑进行混凝土浇筑,同时在混凝土浇筑的过程中通过抽水组件40持续将从岩溶裂隙涌入的地下水排出至基坑外,基坑内的浇筑的混凝土不会被从岩溶裂隙涌入的地下水稀释,有利于保持良好的浇筑环境,混凝土的和易性不会变化、保障了混凝土的浇筑质量;通过引水组件20包括透水防护组件10和储水组件30预埋在透水防护组件10内,从岩溶裂隙涌入的地下水通过透水防护组件10经过引水组件20包括透水防护组件10收集在储水组件30内,同时,透水防护组件10 作为支撑浇筑在基坑内的混凝土的主要支撑部分,有利于避免浇筑后形成的混凝土地基沉降,避免浇筑在基坑内的混凝土压伤引水组件20包括透水防护组件10。

29.可以理解地,在本实施例中,“引水组件20包括透水防护组件10与透水防护组件10共同支撑浇筑在基坑内的混凝土,进而通过透水防护组件10对引水组件20包括透水防护组

件 10进行防护。

30.进一步地,引水组件20包括透水防护组件10包括预埋在透水防护组件10内的引水支管 21和引水主管22,引水主管22的输出端与储水组件30连通,引水主管22的输入端与引水支管21的输出端连通,引水支管21的输入端用于将基坑内的水体引入引水主管22内进而通过引水主管22将水体排入至储水组件30中。可以理解地,引水组件20包括透水防护组件10 可以是在基坑的坑底挖设的蓄水槽,也可以是设于基坑的坑底的底部的蓄水箱。可选地,引水主管22和引水主管22采用pvc引流管,pvc引流管的管径为110毫米。

31.进一步地,引水支管21的输出端向下倾斜布设,和/或引水主管22的输出端向下倾斜布设。可以理解地,可以通过引水支管21的输出端向下倾斜布设使进入引水支管21内的水体依靠自身重力流入引水主管22内,通过引水主管22的输出端向下倾斜布设使进入引水主管 22的水体依靠自身重力流入储水组件30内。

32.进一步地,引水支管21的输入端的管壁上设有贯穿管壁的进水孔,多个进水孔沿引水支管21的轴向和/或周向间隔布设形成进水孔组,引水组件20包括透水防护组件10还包括缠绕在引水支管21的输入端上的用于网盖进水孔的过滤网23。可选地,多个进水孔沿引水支管 21的周向间隔布设形成进水孔组,多组进水孔组沿引水支管21的轴向间隔布设。具体地,引水支管21的管周一圈均匀布置4个进水孔,相邻的一圈进水孔间隔200m毫米设置,进水孔的孔径为10毫米。通过设置进水孔组,便于从基坑的各个位置将水体引入至储水组件30内,从而便于快速收集水体,有利于保证在基坑内浇筑的混凝土的和易性。

33.可选地,过滤网23采用土工布或者滤网。

34.进一步地,储水组件30设于基坑的中部,引水主管22包括沿基坑的长度方向相对布设的第一主管和第二主管,引水支管21包括分别设于第一主管至少一侧并与第一主管连通的第一支管以及分别设于第二主管至少一侧并与第二主管连通的第二支管,第一主管的输出端伸入至储水组件30内并与储水组件30连通,第一主管的输入端与第一支管的输出端连通,第二主管的输出端伸入至储水组件30内并与储水组件30连通,第二主管的输入端与第二支管的输出端连通。可选地,引水支管21包括分别设于第一主管的两侧并与第一主管连通的第一支管以及分别设于第二主管的两侧并与第二主管连通的第二支管。在本实施例中,通过储水组件30设于基坑的中部,引水支管21包括分别设于第一主管的两侧并与第一主管连通的第一支管以及分别设于第二主管的两侧并与第二主管连通的第二支管,进而便于从基坑的各个位置将基坑内的水体快速引入至储水组件30内。

35.进一步地,储水组件30采用底部开口的储水箱,基坑上凹设有用于容置储水箱的容置孔,储水箱设于容置孔内,引水主管22的输出端伸至储水箱的顶部并与储水箱连通,抽水组件40 的输入端伸至储水箱的底部并与储水箱连通。通过储水箱的底部设有开口并与岩溶裂隙连通,使岩溶裂隙的水体直接进入储水箱内,避免岩溶裂隙的水体对储水箱产生浮力导致储水箱受力影响混凝土地基的稳定性。可选地,储水箱采用3毫米厚的不锈钢板进行焊接,储水箱的尺寸为450毫米

×

450毫米

×

650毫米。

36.进一步地,抽水组件40包括抽水泵41和排水管42,抽水泵41的输入端伸至储水组件 30的底部并与储水组件30连通,抽水泵41的输出端与排水管42的输入端连通,排水管42 的输出端向外延伸至基坑外。可选地,为了避免基坑外的水体从排水管42的输出端倒灌进入基坑内,排水管42的输出端向上倾斜布设。

37.进一步地,抽水组件40还包括用于封堵排水管42的输出端的堵头43,进而在基坑内浇筑混凝土完成后封堵排水管42。具体地,堵头43采用的材质为木塞及防水材料,毛石混凝土浇筑完成且有强度后,将细石混凝土沿着排水管42灌入进行封堵,待到排水管42的输出端的端部位置则采用木塞进行塞堵,再用聚氨酯、沥青等防水材料进行封堵。

38.进一步地,透水防护组件10包括铺盖在基坑的坑底的第一片石保护层11和铺设在第一片石保护层11上部的第二片石保护层12,引水支管21和引水主管22预埋在第一片石保护层11 和第二片石保护层12之间。可选地,第一片石保护层11与第二片石保护层12具有片石铺设形成,第一片石保护层11的厚度为50毫米,第二片石保护层12覆盖引水组件20包括透水防护组件10后高于引水组件20包括透水防护组件1050毫米。

39.本实用新型还提供一种混凝土地基,包括上述的浇筑混凝土用抽排水装置,浇筑混凝土用抽排水装置预埋在混凝土地基内。

40.可以理解地,本实用新型的混凝土地基的具体施工方法如下:基坑地下水丰富,涌水量较大,施工前,沿基坑周边设置排水沟,采用抽水泵41进行排水使基坑水位降低到坑底300 毫米以下;将大块片石先均匀摊铺于基坑底部,摊铺厚度为50毫米厚,形成第一片石保护层 11;将储水箱安置于基坑的容置孔内,具体地,在本实施例中,将储水箱安置于基坑的中部的容置孔内;布设引水主管,引水主管根据基坑的实际空间进行截断或加长,将带有进水孔的引水支管的输入端上网盖过滤网23并铺设在引水主管的两侧,并使引水主管和引水支管连通;将抽水泵41放入储水箱中与储水箱固定在一起;将大块片石均匀摊铺于第一片石保护层11上面并覆盖引水组件20包括透水防护组件10和储水组件3030形成第二片石保护层12,通过第一片石保护层11和第二片石保护层12保护引水组件20包括透水防护组件10在进行毛石混凝土浇筑时不受破坏,而且能够充当过滤层,防止引水支管内进入大颗粒的杂质;进行毛石混凝土浇筑,浇筑过程采用挖掘机辅助配合施工,混凝土分层浇筑,先浇筑混凝土,再放置毛石,将浇筑过程中从涌水裂缝中涌出的地下水排出,保证浇筑过程中混凝土的和易性以及混凝土的强度不受影响。

41.以上仅为本实用新型的优选实施例而已,并不用于限制本实用新型,对于本领域的技术人员来说,本实用新型可以有各种更改和变化。凡在本实用新型的精神和原则之内,所作的任何修改、等同替换、改进等,均应包含在本实用新型的保护范围之内。