1.本实用新型涉及一种乐器结构,尤其涉及一种可使发声更悠扬的二胡琴筒结构。

背景技术:

2.二胡是一种传统的乐器,其音色优美,表现力强,既能表现柔和、流畅的曲调,也能演奏跳跃有力的旋律,音色刚柔多变。二胡由琴筒、琴皮、琴杆、琴头、琴轴、千斤、琴马、弓子和琴弦等部分组成,另外还有松香等附属物。琴筒是二胡的共鸣筒,多用红木、紫檀或乌木制成,也有用花梨木或竹子做的,七十年代并开始使用低发泡(abs)材料模压成型。琴筒形状主要为六方形,长13 厘米,前口直径(对边)8.8 厘米。有些地区则制成圆形或八方形。筒腰略细,筒后口敞口或装置开有各种式样花孔的音窗。琴筒前口蒙皮,叫琴皮,也叫琴膜,它是二胡发声的重要装置。琴筒起扩大和渲染琴弦振动的作用。

3.由于琴筒板的结构和质量不同,将产生其声学品质的差异。客观上对二胡乐音声谱要求谐波数量要多,音品才富有变化性,有韵味,丰满度好。特别是要在低频分音强的基础上,保持一定的中、高频分音。这样二胡的声音才能达到高、低音均衡,声音纯而不杂,亮而不噪,厚而不闷的特点。

技术实现要素:

4.本实用新型提供了一种可提升二胡的音色的一种可使发声更悠扬的二胡琴筒结构。

5.本技术的目的是这样实现的:一种可使发声更悠扬的二胡琴筒结构,包括空腔柱体形的琴筒,琴筒前端为敞口的前开口,后端为敞口的后开口,在前口开至后开口间顺次设置有环音腔、共振腔、扩音腔;所述环音腔为两端小中部向外突出的鼓形空腔,环音腔的前端口与前开口的内端口相连,环音腔的后端口与共振腔的前端口相连;所述共振腔包括至少一个共振子腔,所述共振子腔包括口径较大的迎音腔和口径较小的背音腔;排列在最后的共振子腔与扩音腔连通,扩音腔的后端口与后开口的内端口相连。

6.在琴筒的前开口处蒙有蒙皮,所述前开口为外大内小的喇叭形开口。

7.环音腔纵截面的上下两边为弧形边,该弧形边中部向琴筒外壁处突起。

8.所述共振子腔纵截面的上下两边为的弧形边,该弧形边后部向琴筒外壁处突起,该弧形边后部曲率大于前部曲率,从而形成曲率较大的迎音面和曲率较小的背音面。

9.共振子腔的迎音腔内壁为迎音面,背音腔内壁为背音面,在迎音面所对应的琴筒壁内开设有至少一个第一辅腔,在背音面所对应的琴筒壁内开设有至少一个第二辅腔。

10.第一辅腔通过内连接孔与迎音腔连通,第一辅腔通过外连接孔与琴筒外连通。

11.第二辅腔通过内连接孔与背音腔连通。

12.所述扩音腔为内小外大的喇叭形。

13.在扩音腔和共振腔之间设置有稳音腔,稳音腔的纵截面上下两边均为直线。

14.本技术通过若干第一辅腔、第二辅腔增加了木材内部的共振空腔,使得发音点容

易处于共振峰处,基频振幅增大,加大了木材对声学性能的提高。本技术拓宽了琴筒内部发声空间,增强琴筒内的声音环绕回响,改变原来的细腰阻碍发音状态,使声音通过琴筒的发声路径增宽,从而实现增大音量,增强共鸣共振环绕效果,扩大穿透力,提高演奏手感之目的,其产生的效果是具有显著性的进步,具有实现增大音量,扩大穿透力,增强共鸣共振环绕效果。

附图说明

15.本技术的具体结构由以下的附图和实施例给出:

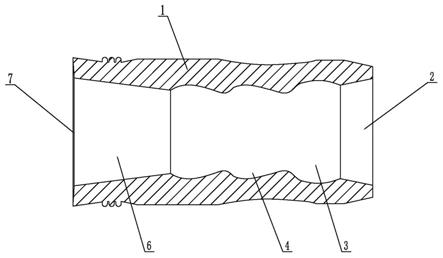

16.附图1是本技术的结构示意图;

17.附图2是共振腔的结构示意图;

18.附图3是带有稳音腔的本技术结构示意图。

19.图例:1、琴筒,2、前开口,3、环音腔,4、共振腔,4-1、第二辅腔,4-2、内连接孔,4-3、背音面,4-4、迎音面,4-5、第一辅腔,4-6、外连接孔,5、稳音腔,6、扩音腔,7、后开口。

具体实施方式

20.本技术不受下述实施例的限制,可根据本技术的技术方案与实际情况来确定具体的实施方式。

21.在本实用新型中,为了便于描述,各部件的相对位置关系的描述均是根据说明书附图1的布图方式来进行描述的,如:上、下、左、右等的位置关系是依据说明书附图1的布图方向来确定的。

22.下面结合实施例及附图对本实用新型作进一步描述,实施例:一种可使发声更悠扬的二胡琴筒结构包括空腔柱体形的琴筒1,琴筒1前端为敞口的前开口2,后端为敞口的后开口7,在前口开2至后开口7间顺次设置有环音腔3、共振腔4、扩音腔6;所述环音腔3为两端小中部向外突出的鼓形空腔,环音腔3的前端口与前开口2的内端口相连,环音腔3的后端口与共振腔4的前端口相连;所述共振腔4包括至少一个共振子腔,所述共振子腔包括口径较大的迎音腔和口径较小的背音腔;排列在最后的共振子腔与扩音腔6连通,扩音腔6的后端口与后开口7的内端口相连。

23.进一步的,在琴筒1的前开口2处蒙有蒙皮,所述前开口2为外大内小的喇叭形开口。此种结构有利于将琴弦的发音收集进琴筒1内并集中向后传递。

24.进一步的,环音腔3纵截面的上下两边为弧形边,该弧形边中部向琴筒1外壁处突起。此种结构可将由前开口2收集来的声音在经过环音腔3时作弧形运动,并经环音腔3后端变小的后端口收集向共振腔4输送,从而实现增大音量,并形成环绕发音的效果。

25.如图2所示,所述共振子腔纵截面的上下两边为的弧形边,该弧形边后部向琴筒1外壁处突起,该弧形边后部曲率大于前部曲率,从而形成曲率较大的迎音面4-4和曲率较小的背音面4-3;共振子腔的迎音腔内壁为迎音面4-4,背音腔内壁为背音面4-3,在迎音面所对应的琴筒1壁内开设有至少一个第一辅腔4-5,在背音面4-3所对应的琴筒1壁内开设有至少一个第二辅腔4-1。所述第一辅腔4-5、第二辅腔4-1为长条形空腔,第一辅腔4-5、第二辅腔4-1的宽、高不大于0.5mm,长不大于2mm。

26.进一步的,第一辅腔4-5通过内连接孔4-2与迎音腔连通,第一辅腔4-5通过外连接

孔4-6与琴筒1外连通;第二辅腔4-1通过内连接孔4-2与背音腔连通。

27.进入共振腔4的声音在共振腔4内作弧形运动,音波在碰撞到迎音面4-4时会对第一辅腔4-5内的空气形成震动,同时经迎音面4-4反射的音波会与背音面4-3碰撞,第二辅腔4-1的空气也会形成震动,从而增多了谐波数量,加强了声音的共鸣,音品富有变化性,有韵味,丰满度好。其中部分声音通过外连接孔4-6传递至琴筒1外,其余部分声音则会在共振腔4内来回传递,最后经共振腔4的后端口收集向后传递。

28.如图1、3所示,所述扩音腔6为内小外大的喇叭形,由共振腔4传递而来的声音经扩音腔6放大,最后由琴筒1的后开口7传出。在后开口7内安装有音窗。经扩音腔6对声音的放大,实现了增大音量的目的。

29.如图3所示,在扩音腔6和共振腔4之间设置有稳音腔5,稳音腔5的纵截面上下两边均为直线。稳音腔5的前端口也即稳音腔5的内端口与排列在最后的共振子腔的后端口相连,稳音腔5的后端口也即稳音腔5的外端口与扩音腔6的前端口也即内端口相连,扩音腔6的后端口与后开口7的内端口相连。稳音腔5的设置可使得由共振腔4传来的声音由弧形运动逐渐改变为直线运动,从而更加有利于扩音腔6对声音的放大。虽然增设稳音腔5可能会降低谐波数量,但在共振腔内谐波已经完成发声,稳音腔5对声音的稳定会起到一定作用,使得后部发声更具有穿透性。

30.本技术通过前部的环音腔3使得琴弦的发声经过弧形运动形成环绕发音的效果,使得音品富有变化性,有韵味;再经共振腔4以及其对应琴筒1壁上的第一辅腔4-5、第二辅腔4-1的增幅,使得声音增多了谐波数量,加强了声音的共鸣,音品富有变化性,丰满度好;最终再经扩音腔6的扩音,使得音品洪亮,穿透性好,最终使二胡的声音达到高、低音均衡,声音纯而不杂,亮而不噪,厚而不闷的特点。

31.本技术中的琴筒1包括若干筒板,筒板的两侧边为开设有连接斜角,若干筒板的连接斜角的连接面依次粘接围成空腔的琴筒。音窗固定安装在筒体1的后开口7内。在音窗上开设有若干导音口,所述导音口的面积至少占音窗横截面面积的三分之一。

32.本技术在制作时,按设计尺寸加工六块大小形状相同的筒板,各筒板通过鱼胶粘接形成空腔六棱柱形琴筒1,并用绳子捆紧,随后放在微火上烘烤,使得胶液融化将各筒板间牢固粘接。琴筒1粘接完毕后,在琴筒1外壁中部处锉出一个凹陷,该凹陷对应琴筒1内的共振腔4,在琴筒1的扩音腔6外壁上车出三条阔狭线,再对琴筒1的内、外壁进行打磨,最后安装蒙皮、音窗,完成琴筒1的制作。

33.上述说明仅仅是为清楚地说明本技术所作的举例,而并非是对本技术的实施方式的限定。凡是属于本技术的技术方案所引申出的显而易见的变化或变动仍处于本技术的保护范围之列。