1.本实用新型涉及一种玻璃制造的窗帘结构,尤其涉及一种可在透光和遮光之间进行切换的电子窗帘结构。

背景技术:

2.现有的大部分的调光玻璃是采用在玻璃表面上镀膜的方法,根据不同的反光和透光需求,可以采用不同材质的膜使光线中某段波长的光可以被玻璃窗反射或透射,从而实现阳光透射和反射的目的。例如,有些车窗玻璃在玻璃表面有镀膜层,该镀膜层对可见光具有高度阻断的效果,因而对车内有较好的隐蔽效果。但该镀膜玻璃同时在车内的人员对车外的可视性能有着较大影响,而且该镀膜玻璃一旦在结构形成之后,其光学性能就不随环境变化或个人喜好进行可逆在透光与遮光之间切换调节,难以满足民众随时改变车内明(即透光)暗(即遮光)环境的需求。

3.同理,现有的窗帘采用的镀膜玻璃在成型后可满足对可见光中某段波长的光进行反射的前提下,一旦镀膜玻璃成型,无法实现明(即透光)暗(即遮光)之间的切换。此外,镀膜玻璃所采用的反光材料大多是基于金属和金属氧化物掺杂的离子晶体,构成这种玻璃的反光材料容易干扰导航和通信系统,这个缺点使得镀膜玻璃难以用于建筑家居和生活中,也难以在世界范围内进行普及与广泛应用

4.因此,亟需一种可在透光与遮光之间进行切换的电子窗帘结构。

技术实现要素:

5.本实用新型的目的在于提供一种可在透光和遮光之间进行切换的电子窗帘结构。

6.为实现上述目的,本实用新型提供了一种电子窗帘结构,适用于与外界直流电源电性连接实现透光或遮光,其包括第一玻璃基片,所述第一玻璃基片的上表面覆盖一层透明结构的第一导电膜层,所述第一透明导电膜层的上表面覆盖一层透明结构的液晶层,所述液晶层的上表面覆盖一层透明结构的第二导电膜层,所述第二导电膜层的上表面覆盖一层第二玻璃基片,所述第二玻璃基片的上表面覆盖一层偏振光片,所述第一玻璃基片、第一导电膜层、液晶层、第二导电膜层、第二玻璃基片及偏振光片依次层叠并封装呈一体式结构,所述第一导电膜层与所述第二导电膜层分别对应与外界直流电源的正负极电性连接,所述液晶层被施加直流电压电后的偏振方向与所述偏振光片的偏振方向垂直。

7.较佳地,本实用新型的电子窗帘结构的第一导电膜层电性连接一向外延伸出的第一导线,所述第二导电膜层电性连接一向外延伸出的第二导线,所述第一导线及所述第二导线分别对应与外界直流电源的正负极电性连接。

8.较佳地,本实用新型的电子窗帘结构还包括开关,所述开关设置于所述第一导线或第二导线上。

9.较佳地,本实用新型的电子窗帘结构的开关为无线遥控开关。

10.与现有技术相比,本实用新型的第一导电膜层与第二导电膜层分别对应与外界直

流电源的正负极电性连接后,将使得第一导电膜层与第二导电膜层之间形成电势差,即第一导电膜层与第二导电膜层对液晶层施加了直流电压,该直流电压进而产生电场,位于第一导电膜层与第二导电膜层之间的液晶层便处于该电场作用下,液晶层中混乱排布的液晶离子在该电场下将沿电场方向向其具有的偏振方向移动并有序排列;由于液晶层在被施加直流电压电后的偏振方向与偏振光片的偏振方向垂直,即此时的液晶层形成与偏振光片的偏振方向垂直的偏振片结构;依据偏振方向相互垂直的两偏振片之间的光通量为零的光学原理可知,从第一玻璃基片入射的光线无法透射穿过偏振光片,或从偏振光片入射的光线无法透射穿过第一玻璃基片,即第一导电膜层与第二导电膜层分别对应与外界直流电源的正负极电性连接后,本实用新型的电子窗帘结构实现对光线的遮光效果。断开第一导电膜层与第二导电膜层与外界直流电源的正负极电性连接后,液晶层中的液晶离子失去电场的作用将重新恢复其混乱的排布,从而使得液晶层所具有的偏振方向消失,由于该液晶层及其它各层均为透明结构,因此从第一玻璃基片入射的光线能透射穿过偏振光片,或从偏振光片入射的光线能透射穿过第一玻璃基片,即第一导电膜层与第二导电膜层断开与外界直流电源的电性连接后,本实用新型的电子窗帘结构实现对光线的透光效果。由此可见,本实用新型的电子窗帘结构通过控制与外界直流电源的电性连接的通断可有效的实现于遮光与透光之间进行切换的效果;从而能广泛的应用于建筑物、汽车等的窗帘使用。

附图说明

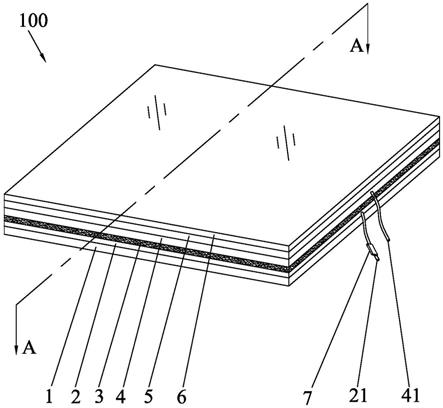

11.图1是本实用新型电子窗帘结构的结构示意图。

12.图2是沿图1中a-a线的剖视结构示意图。

具体实施方式

13.现在参考附图描述本实用新型的实施例,附图中类似的元件标号代表类似的元件。

14.如图1及图2所示,本实用新型的电子窗帘结构100,用于与外界直流电源(图中未示)电性连接实现透光或遮光,该电子窗帘结构100包括第一玻璃基片1、第一导电膜层2、液晶层3、第二导电膜层4、第二玻璃基片5及偏振光片6,第一玻璃基1、第一导电膜层2、液晶层3、第二导电膜层4、第二玻璃基片5及偏振光片6依次层叠并封装呈一体式结构。具体地,第一玻璃基片1的上表面覆盖一层透明结构的第一导电膜层2,第一透明导电膜层2的上表面覆盖一层透明结构的液晶层3,液晶层3的上表面覆盖一层透明结构的第二导电膜层4,第二导电膜层4的上表面覆盖一层第二玻璃基片5,第二玻璃基片5的上表面覆盖一层偏振光片6,第一导电膜层2与第二导电膜层4分别对应与外界直流电源的正负极电性连接,并且当第一导电膜层2与第二导电膜层4分别对应与外界直流电源的正负极电性连接导通后,液晶层2将会被施加直流电压,本实用新型的液晶层2被施加直流电压电后的偏振方向与偏振光片6的偏振方向垂直。因此,本实用新型的第一导电膜层2与第二导电膜层4分别对应与外界直流电源的正负极电性连接接通后,将使得第一导电膜层2与第二导电膜层4之间形成电势差,即第一导电膜层2与第二导电膜层4对液晶层3施加了直流电压,该直流电压进而产生电场,位于第一导电膜层2与第二导电膜层4之间的液晶层3便处于该电场作用下,液晶层3中混乱排布的液晶离子在该电场下将沿电场方向向其具有的偏振方向移动并有序排列;由于

液晶层3在被施加直流电压电后的偏振方向与偏振光片6的偏振方向垂直,即此时的液晶层3形成与偏振光片6的偏振方向垂直的偏振片结构;依据偏振方向相互垂直的两偏振片之间的光通量为零的光学原理可知,从第一玻璃基片1入射的光线无法透射穿过偏振光片6,或从偏振光片6入射的光线无法透射穿过第一玻璃基片1,即第一导电膜2与第二导电膜层4分别对应与外界直流电源的正负极电性连接后,本实用新型的电子窗帘结构实现对光线的遮光效果。断开第一导电膜层2与第二导电膜层4与外界直流电源的正负极电性连接后,液晶层3中的液晶离子失去电场的作用将重新恢复其混乱的排布,从而使得液晶层3所具有的偏振方向消失,由于该液晶层3及其它各层均为透明结构,因此从第一玻璃基片1入射的光线能透射穿过偏振光片6,或从偏振光片6入射的光线能透射穿过第一玻璃基片1,即第一导电膜层2与第二导电膜层4断开与外界直流电源的电性连接后,本实用新型的电子窗帘结构实现对光线的透光效果。由此可见,本实用新型的电子窗帘结构100通过控制与外界直流电源的电性连接的通断可有效的实现于遮光与透光之间进行切换的效果。

15.如图1所示,本实用新型的电子窗帘结构100的第一导电膜层2电性连接一向外延伸出的第一导线21,第二导电膜层4电性连接一向外延伸出的第二导线41,第一导线21及第二导线41分别对应与外界直流电源的正负极电性连接。具体地,当第一导线21用于与外界直流电源的正极电性连接,则第二导线41就应用于与外界直流电源的负极电性连接;反之亦然,只要能确保外界直流电源的正负极对应电性连接第一导线21和第二导线41即可。

16.如图1所示,本实用新型的电子窗帘结构100还包括开关7,开关7设置于第一导线21上,当然该开关7也可设置在第二导线41上。更具体地,为了便于远程控制本实用新型电子窗帘结构100于遮光和透光之间的切换,该开关7采用无线遥控开关。

17.结合图1及图2可知,本实用新型的第一导电膜层2与第二导电膜层4分别对应与外界直流电源的正负极电性连接接通后,将使得第一导电膜层2与第二导电膜层4之间形成电势差,使得位于第一导电膜层2与第二导电膜层4之间的液晶层3便处于该电势差所形成的电场作用下,进而液晶层3中混乱排布的液晶离子在该电场下将沿电场方向向其具有的偏振方向移动并有序排列;由于液晶层3在被施加直流电压电后的偏振方向与偏振光片6的偏振方向垂直;依据偏振方向相互垂直的两偏振片之间的光通量为零的光学原理可知,从第一玻璃基片1入射的光线无法透射穿过偏振光片6,或从偏振光片6入射的光线无法透射穿过第一玻璃基片1,即本实用新型的电子窗帘结构100实现对光线的遮光效果。断开第一导电膜层2与第二导电膜层4与外界直流电源的正负极电性连接后,液晶层3中的液晶离子失去电场的作用将重新恢复其混乱的排布,从而使得液晶层3所具有的偏振方向消失,因此从第一玻璃基片1入射的光线能透射穿过偏振光片6,或从偏振光片6入射的光线能透射穿过第一玻璃基片1,即本实用新型的电子窗帘结构100实现对光线的透光效果。由此可见,本实用新型的电子窗帘结构100通过控制与外界直流电源的电性连接的通断可有效的实现于遮光与透光之间进行切换的效果;从而能广泛的应用于建筑物、汽车等的窗帘使用。

18.以上所揭露的仅为本实用新型的优选实施例而已,当然不能以此来限定本实用新型之权利范围,因此依本实用新型申请专利范围所作的等同变化,仍属本实用新型所涵盖的范围。