1.本发明属于烟草处理技术领域,尤其涉及一种烟叶烘烤方法及应用。

背景技术:

2.烟叶褐变的发生不仅会影响烟叶外观质量,而且会降低烟叶内在品质,从而导致烟叶工业可用性变差,经济效益受到损失,基于此,国内外学者对烟叶烘烤过程中棕色化反应的发生及其调控技术进行了长期的探索。

3.烟叶烘烤是烤烟生产的关键环节,是环境温湿度、气体组分、酶、微生物及烟叶内在组分共同作用的复杂的生理生化反应过程。烟叶褐化的本质其实就是酶促棕色化反应。在正常情况下,烟叶中的多酚氧化酶和酚类底物分布在不同的细胞器中。但是,在烟叶烘烤过程中细胞膜由于活性氧持续攻击被破坏,最终导致自于液泡的酚类物质与来自于细胞质(如质粒或线粒体等)和细胞质膜的酚酶相接触,造成酚的酶促氧化氧化到醌,随后发生醌的聚合而褐色化。在这一过程中酚类物质代谢及氧化途径、活性氧代谢途径及能量代谢途径发挥关键作用。由于烟叶内部所发生的反应均受烘烤环境条件的影响和制约,人们可以根据烟叶的内在质量调控这些环境条件,进而调控烟叶褐化,提高烘烤品质。

4.虽然国外早期对挂灰形成机理进行了探索,国内研究人员近年来也对挂灰烟的“酶促棕色化反应”进行了丰富,并结合实际生产中遇到的情况进行了解释,但鉴于生产中挂灰烟形成原因的复杂性,用上世纪40年代国外研究结论来指导目前国内烟叶生产比较乏力,造成实际生产指导时原因不清、策略不明、效果不佳。因此,仍需先从实际生产的复杂挂灰等褐变现象追溯本源,用现代生物化学手段进一步探索其褐变机理与关键调控因素,同时通过验证实际生产的案例来丰富其理论体系,提高其指导生产能力,及时验证筛选出消减技术,提升烟叶烘烤质量,满足优质烟叶原料需求。

技术实现要素:

5.针对现有技术存在的问题,本发明提供了一种烟叶烘烤方法及应用,目的在于解决现有技术中的一部分问题或至少缓解现有技术中的一部分问题。

6.本发明探索不同烘烤条件下烟叶内部物质变化与烟叶褐变的关系,进一步调整烟叶烘烤关键技术,在降低烟叶因褐变损失的同时提高烟叶香气,为烟农提供科学有效的烘烤方案;同时探索抑制烟叶褐变的有效方法,为调控烘烤过程中烟叶棕色化反应提供理论依据和有效措施。

7.本发明是这样实现的,一种烟叶烘烤方法,包括以下工艺中的至少一组:

8.a:变黄前期采取预凋萎处理;变黄中期干球温度为40℃、湿球温度为37℃;变黄后期干球温度为42℃、湿球温度为37℃;

9.b:定色前期干球温度控制在46℃以下;

10.c:定色后期温度为57℃;

11.d:干筋期温度为65℃。

12.进一步地,预凋萎操作方法为装烟后采用间歇式通风供热,烤房维持温度30

‑

34℃,时间为24h。

13.进一步地,b组中,定色前期干球温度为45℃、湿球温度为36℃;定色中期干球温度为49℃、湿球温度为37℃;定色后期干球温度为54℃、湿球温度为39℃。

14.进一步地,b组中,定色前期干球温度为44℃、湿球温度为35℃;定色中期干球温度为49℃、湿球温度为37℃;定色后期干球温度为54℃、湿球温度为39℃。

15.进一步地,c组中,定色后期温度为57℃,湿度为39℃。

16.进一步地,d组中,干筋期温度为65℃,湿度为42℃。

17.如上述的一种烟叶烘烤方法在改善烟叶褐变中的应用。

18.进一步地,所述应用表现为改善烟叶cat活性、mda含量、h2o2含量、ppo活性、sod活性、pod活性、淀粉酶活性、蛋白质含量。

19.进一步地,所述应用表现为改善烟叶绿原酸、莨菪亭、芸香苷、多酚含量、香味物质含量。

20.进一步地,所述香味物质包括苯丙氨酸类、棕色化反应产物、类胡萝卜素类、类西柏烷类、新植二烯。

21.进一步地,苯丙氨酸类包括苯甲醇、苯甲醛、苯乙醇、苯乙醛;棕色化反应产物包括糠醇、糠醛、5

‑

甲基糠醛、2

‑

乙酰基吡咯、2

‑

乙酰基呋喃、己醛;类胡萝卜素类包括2

‑

环戊烯

‑

1,4

‑

二酮、β

‑

大马酮、β

‑

二氢大马酮、二氢猕猴桃内酯、芳樟醇、金合欢基丙酮、巨豆三烯酮、3

‑

羟基

‑

β

‑

二氢大马酮、香叶基丙酮、氧代异氟尔酮;类西柏烷类包括茄酮、西柏三烯二醇;香味物质还包括:4

‑

(2,6,6

‑

三甲基

‑

1,3

‑

环己二烯

‑1‑

基)

‑2‑

丁酮、1

‑

(4,5,5

‑

三甲基

‑

1,3

‑

环戊二烯

‑1‑

基)

‑

苯、3

‑

羟基

‑2‑

丁酮、4

‑

乙烯基

‑2‑

甲氧基苯酚、柏木烯、茴香醛、面包酮、松香油。

22.综上所述,本发明的优点及积极效果为:

23.本发明整个烘烤过程中,三个密集烘烤工艺不同,烘烤过程中关键点的温湿度和时间也不同,烟叶的多酚氧化酶活性表现也不同,对应的多酚类物质的变化也不同。

24.密集烘烤变黄期是烟叶内生理生化反应最剧烈的阶段,是淀粉、蛋白质和色素等大分子物质降解的关键时期;因此,变黄期的温湿度对烟叶质量具有重要影响。研究结果表明,烘烤过程中,不同变黄温湿度下烟叶水分、蛋白质及其相关酶活性的变化规律基本一致;不同变黄温湿度处理下,高温变黄处理烟叶失水量和失水速度明显增加;高温高湿变黄,cat活性显著提高,mda、h2o2含量较高,烟叶氧化胁迫较重,ppo活性维持较高,同时淀粉酶活性降低不利于淀粉的降解。预凋萎变黄处理sod活性较高,mda、h2o2含量较低,烟叶氧化胁迫较轻,淀粉酶维持较高活性降低淀粉含量,烤后烟叶褐变程度、烟碱含量较低,糖碱比较协调,感官评吸刺激性、余味有所改善,变黄期预凋萎处理ppo酶活性较低,有利于多酚含量的增加。

25.本发明发现,在定色前期,若温度达到40~50℃,相对湿度在60%以上的烘烤条件下,多酚氧化酶活性最强,细胞结构发生变化,趋于死亡,多酚和多酚氧化酶接触,并伴随氧气的大量进入,所以易发生酶促棕色化反应,形成聚合多醌等深色色素;多酚类物质还可与氨基酸、蛋白质或烟碱等物质结合,形成分子量很大、结构复杂的黄色至棕色的色素,使烟叶颜色加深导致烟叶品质下降。因此合理调控定色期棕色化反应的进行,烟叶可以达到适

宜的颜色,同时对改善烟草制品的吸味,增加其香气,对提高烟叶品质有重要的意义。本研究结果表明:随着定色温度的升高,淀粉酶降低,mda、h2o2含量升高,烟叶氧化胁迫加重,蛋白质、淀粉含量较高,不利于大分子物质的降解,定色前期干球温度控制在46℃以下较适宜;45/36℃定色烤后烟叶糖碱比、氮碱比较协调,感官评吸质量较好。

26.本发明中所设置的两个烟叶定色后期温度及两个干筋期温度,研究不同的干片、干筋温度对密集烘烤烟叶香气物质含量、化学成分及评吸质量有影响。研究结果表明,干片处理57℃较好,有利于美拉德反应产物总量、苯丙氨酸类总量、茄酮及类胡萝卜素降解产物含量的提高;干筋65℃处理较好,新植二烯含量和香气物质总量均以最高,烤后评吸质量最好,可以提高烟叶的香气质和香气量,减轻杂气。

附图说明

27.图1是实施例1中ppo酶活性实验结果;

28.图2是实施例2中ppo酶活性实验结果。

具体实施方式

29.为了使本发明的目的、技术方案及优点更加清楚明白,以下结合实施例,对本发明进行进一步详细说明,各实施例及试验例中所用的设备和试剂如无特殊说明,均可从商业途径得到。此处所描述的具体实施例仅用以解释本发明,并不用于限定本发明。

30.根据本技术包含的信息,对于本领域技术人员来说可以轻而易举地对本发明的精确描述进行各种改变,而不会偏离所附权利要求的精神和范围。应该理解,本发明的范围不局限于所限定的过程、性质或组分,因为这些实施方案以及其他的描述仅仅是为了示意性说明本发明的特定方面。实际上,本领域或相关领域的技术人员明显能够对本发明实施方式作出的各种改变都涵盖在所附权利要求的范围内。

31.为了更好地理解本发明而不是限制本发明的范围,在本技术中所用的表示用量、百分比的所有数字、以及其他数值,在所有情况下都应理解为以词语“大约”所修饰。因此,除非特别说明,否则在说明书和所附权利要求书中所列出的数字参数都是近似值,其可能会根据试图获得的理想性质的不同而加以改变。各个数字参数至少应被看作是根据所报告的有效数字和通过常规的四舍五入方法而获得的。本发明中,“约”指给定值或范围的10%以内,优选为5%以内。

32.本发明下述各实施例中未特别限定温度时,则均为常温条件。常温是指四季中自然室温条件,不进行额外的冷却或加热处理,一般常温控制在10~30℃,最好是15~25℃。

33.本发明披露了一种烟叶烘烤方法及应用。本发明中试验于2018年在利川柏杨基地开展,品种为云烟87,选取易挂灰的上部叶13

‑

16叶位为供试材料。下面将结合本发明实施例,对本发明的技术方案进行清楚、完整地描述。

34.实施例1变黄期不同烘烤环境对烟叶褐变的影响

35.1)试验设计

36.从同一田块选取鲜烟素质一致的烟叶编杆,采用小烤箱进行烘烤。根据烘烤中变黄期不同阶段的干、湿球温度,设置工艺处理如下:

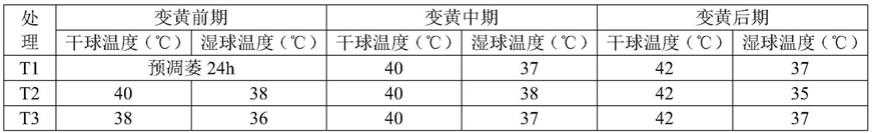

37.表1各试验处理温湿度设置

[0038][0039]

各阶段稳温时间分别为24h、24h、18h,升温速度均为0.5℃/h。预凋萎操作方法为装烟后采用间歇式通风供热,烤房维持温度30

‑

34℃,24h后转入正常升温烘烤。各处理变黄达到九成黄(黄片青筋)后转火进行常规烘烤。

[0040]

2)测定项目及方法

[0041]

转火时取样,随机选取5片叶片,去掉叶尖、叶基部,分为三份进行酶活性等生理指标测定。

[0042]

化学成分测定按照烟草行业标准方法连续流动法测定。

[0043]

多酚类物质含量测定按照烟草行业标准方法(yc/02

‑‑

2006)。

[0044]

感官品质鉴定由湖北中烟工业有限责任公司技术研发中心进行评价。

[0045]

实验结果如下:

[0046]

1)不同处理对ppo(多酚氧化酶)活性的影响

[0047]

图1为烟叶内ppo活性,以t1处理ppo活性最低,t2处理ppo活性较高,较高的变黄温度使ppo活性增加。

[0048]

从表2中可以看出,烤后烟叶多酚含量以t1处理预凋萎后烘烤较高,显著高于40℃、38℃变黄处理,可显著提高绿原酸、芸香苷含量。可见变黄期预凋萎处理ppo酶活性较低,有利于多酚含量的增加。

[0049]

表2烤后烟叶多酚含量mg/g

[0050][0051]

2)不同处理对上部叶氧化胁迫及抗氧化酶活性的影响

[0052]

由表3可知,不同烘烤工艺对烟叶mda、h2o2含量,sod、pod、cat活性均有影响,t1处理mda、h2o2含量较低,sod活性提高;t2处理下mda含量、h2o2含量、cat活性均提高,sod、pod活性均下降;t3处理mda含量、cat活性均有所下降,pod活性、h2o2含量增加。

[0053]

表3不同烘烤工艺烘烤48h对上部叶氧化胁迫及抗氧化酶活性的影响

[0054][0055]

3)不同处理对上部叶蛋白质、蔗糖含量及淀粉酶活性的影响

[0056]

由表4可知,t1处理预凋萎后总淀粉酶活性较高,蛋白质含量、蔗糖含量均有所下降;t2处理α淀粉酶、β淀粉酶活性、总淀粉酶活性降低,蛋白质含量、蔗糖含量均提高。

[0057]

表4不同烘烤工艺对上部叶蛋白质、蔗糖含量及转化酶活性的影响

[0058][0059]

4)烤后烟叶褐变情况

[0060]

从表5中烤后烟叶经济性状可以看出,t1处理预凋萎后烘烤中度及以上褐变烟率较低,橘黄烟率、上等烟率、均价较高。t2处理高温高湿变黄下烘烤中度及以上褐变烟率提高,均价降低,不利于烟叶经济性状的提高。

[0061]

表4

‑

5烤后烟叶经济性状及褐变情况统计

[0062][0063]

5)烤后烟叶化学质量

[0064]

表6为烤后烟叶化学成分比较,从中可以看出,t1处理烟碱、总氮含量较低,还原糖、总糖含量较高,糖碱比、两糖比较协调,其次为t2处理,烟碱含量较适宜,氮碱比、两糖比协调;t3处理烟碱含量最高、还原糖、总糖含量最低,质量较差。

[0065]

表6烤后烟叶化学成分比较(b2f)

[0066][0067]

6)烤后烟叶感官质量

[0068]

从表7上部叶烤后烟叶感官质量比较中可以看出,t3处理感官评吸质量较好,香气质、香气量有所改善;t1处理次之,t2处理感官评吸质量最差,余味变差。

[0069]

表7烤后烟叶感官质量比较(b2f)

[0070][0071]

实施例2定色前期不同温湿度环境对烟叶褐变的影响

[0072]

1)试验设计

[0073]

从同一田块选取鲜烟素质一致的烟叶编杆,采用小烤箱进行烘烤。根据定色前期温湿度,各阶段稳温时间一样,均为12h,升温速度均为0.33℃/h,设置工艺处理如下:

[0074]

表8各试验处理温湿度设置

[0075][0076]

[0077]

各处理组其他阶段处理工艺相同,可采用常规工艺或如前文已经优化后的工艺进行烘烤,且不同处理组保持一致。定色前期烤房内相对湿度分别为56.53%、56.01%、55.46%,差异不大,烟叶质量主要受干球温度的影响。

[0078]

2)测定项目及方法

[0079]

转火时取样,随机选取5片叶片,去掉叶尖、叶基部,分为三份进行酶活性等生理指标测定。

[0080]

化学成分测定按照烟草行业标准方法连续流动法测定。

[0081]

多酚类物质含量测定按照烟草行业标准方法(yc/02

‑‑

2006)。

[0082]

感官品质鉴定由湖北中烟工业有限责任公司技术研发中心进行评价。

[0083]

实验结果如下:

[0084]

1)定色期不同温度对ppo(多酚氧化酶)活性的影响

[0085]

由图2可知,随定色前期温度的提高ppo活性呈上升趋势,t1处理ppo活性较高,t2处理次之,t3低温定色处理ppo活性较低,低温定色有利于降低多酚氧化酶活性。

[0086]

从表9中可以看出,t1处理较高温度定色烤后烟叶多酚含量较低,显著低于低温定色处理,低温定色可显著提高绿原酸、芸香苷含量。可见定色前期干球温度低于46℃处理ppo酶活性较低,有利于多酚含量的增加。

[0087]

表9烤后烟叶多酚含量mg/g

[0088][0089]

2)定色期不同温度对上部叶氧化胁迫及抗氧化酶活性的影响

[0090]

由表10可知,t1处理sod、cat活性较高,h2o2、mda含量最高,膜脂过氧化产物mda含量显著高于t2、t3,温度对烟叶造成的逆境胁迫差异显著;t3处理低温定色,mda含量最低。

[0091]

表10对上部叶氧化胁迫及抗氧化酶活性的影响

[0092][0093]

3)定色期不同温度对上部叶蛋白质、蔗糖含量及淀粉酶活性的影响

[0094]

由表11可知,t1处理高温定色β淀粉酶活性下降,淀粉酶活性较低,蛋白质含量较高;t2处理中温条件下,淀粉酶活性最高;定色温度对烟叶蔗糖含量变化影响差异不大。

[0095]

表11不同定色工艺对上部叶蛋白质、蔗糖含量及转化酶活性的影响

[0096][0097]

4)烤后烟叶褐变情况

[0098]

从表12中可以看出,t3处理低温定色烤后烟叶褐变烟比率降低,橘黄烟率、上等烟

率、均价较高。t1处理高温定色烘烤杂烟比例提高,均价降低,不利于烟叶经济性状的提高。

[0099]

表12烤后烟叶经济性状及褐变情况统计(%)

[0100][0101]

5)烤后烟叶化学质量

[0102]

表13为烤后烟叶化学成分比较,从中可以看出,t2处理烟碱、总氮含量较低,还原糖、总糖含量较高,糖碱比较协调;t3处理淀粉、还原糖、总糖含量较低,可见低温低湿定色时间延长有利于糖类消耗;t1处理高温定色淀粉含量较高,可见叶片干燥较快,不利于淀粉降解。

[0103]

表13烤后烟叶化学成分比较(b2f)

[0104][0105]

6)烤后烟叶感官质量

[0106]

从表14上部叶烤后烟叶感官质量比较中可以看出,t1处理高温定色感官评吸质量最差,杂气较重,刺激性增强,余味较差;t2处理中温定色香气质提高,杂气、余味得到明显改善;t3处理低温定色与t2处理相比,余味有所改善但香气质、香气量降低。

[0107]

表14烤后烟叶感官质量比较(b2f)

[0108][0109]

实施例3干片后非酶促褐变对烟叶香气物质含量的影响

[0110]

1)试验于2018年在利川柏杨,品种为云烟87,选取易褐变的上部叶13

‑

16叶位为供试材料。从同一田块选取鲜烟素质一致的烟叶编杆,采用小烤箱进行烘烤。具体工艺处理如下:

[0111]

表15各试验处理温湿度设置

[0112][0113]

2)测定项目及方法:

[0114]

中性致香物质测定:代谢物提取,取待检测的液体样本100μl(0.1mg组织液氮研磨)置于ep管中,加入400μl 80%的甲醇水溶液(4倍体积甲醇),涡旋振荡,置

‑

20℃静置60min,14000g、4℃离心20min,取一定量的上清置于1.5ml离心管中,真空冷冻干燥,残留物以100μl的复溶剂进行溶解,涡旋振荡,14000g、4℃离心15min,取上清液进样lc

‑

ms分析。

[0115]

色谱条件,色谱柱:accucore hilic column;柱温:40℃;流速:0.3ml/min;正模

式:流动相a:0.1%甲酸,95%乙腈,10mm醋酸铵;流动相b:0.1%甲酸,50%乙腈,10mm醋酸铵;负模式:流动相a:95%乙腈,10mm醋酸铵,ph9.0;流动相b:50%乙腈,10mm醋酸铵,ph9.0。

[0116]

质谱条件,扫描范围选择m/z 100

‑

1500;esi源的设置如下:spray voltage:3.2kv;sheath gas flow rate:35arb;aux gas flow rate:10arb;capillary temp:320℃。polarity:positive;negative;ms/ms二级扫描为data

‑

dependent scans。

[0117]

化学成分测定按照烟草行业标准方法连续流动法测定。

[0118]

多酚类物质含量测定按照烟草行业标准方法(yc/02

‑‑

2006)。

[0119]

感官品质鉴定由湖北中烟工业有限责任公司技术研发中心进行评价。

[0120]

实验结果如下:

[0121]

1)烤后烟叶化学质量

[0122]

表16为烤后烟叶化学成分比较,从中可以看出,t3处理烟碱、总氮含量较低,还原糖、总糖含量较高,糖碱比、两糖比较协调,其次为t4处理,糖碱比、氮碱比、两糖比较协调;t1处理烟碱含量最高、还原糖、总糖含量最低,质量较差。

[0123]

表16烤后烟叶化学成分比较(b2f)

[0124][0125]

2)烤后烟叶感官质量

[0126]

从表17上部叶烤后烟叶感官质量比较中可以看出,t2处理感官评吸质量较好,香气质、香气量有所改善,其次为t3处理。t4处理感官评吸质量最差,香气量降低,杂气增多。

[0127]

表17烤后烟叶感官质量比较(b2f)

[0128][0129]

3)烤后烟叶多酚含量

[0130]

从表18中可以看出,t3处理与t4相比绿原酸、多酚总量较高,可见干筋温度降低有利于多酚含量的增加。t1、t2处理多酚总量差异不显著,定色后期温度对多酚含量影响较小。

[0131]

表4

‑

18烤后烟叶多酚含量mg/g

[0132][0133]

4)烤后烟叶中性香味物质含量

[0134]

烤烟烟叶中的中性致香物质种类繁多,对感官评吸有较大的影响,其含量多少对烟草香吃味有很大影响,为了便于分析,把中性致香物质按烟叶香气前体物分类方法分为五类,分别为:苯丙氨酸类、棕色化反应产物、类胡萝卜素类、类西柏烷类、新植二烯及其他类,通过对各处理中性致香物质成分的gc/ms测定分析共检测出33种中性致香物质,见表19,其中苯丙氨酸类4种,棕色化反应产物6种,类胡萝卜素类12种,类西柏烷类2种,新植二烯及其他9种。

[0135]

4.1)对苯丙氨酸类香气物质含量的影响

[0136]

由表19可知苯丙氨酸类致香物质总量大小为t3>t2>t1>t4,可见定色后期及干筋期干球温度越高越不利于苯丙氨酸类致香物质积累,苯甲醛表现最为显著。

[0137]

4.2)对棕色化产物含量的影响

[0138]

在烟叶烘烤过程中棕色化反应是一个非常复杂的过程,是氨基酸和糖类之间发生的非酶促棕色化反应,也称美拉德反应,从表19中可以看出所测得的6种棕色化产物以t2处理最高,t3处理次之,可见定色后期较高的干球温度、干筋期降低的干球温度有利于提高棕色化产物含量。

[0139]

4.3)对类胡萝卜素类产物含量的影响

[0140]

由表19可知,在所测得的12种类胡萝卜素类致香物质中,β

‑

大马酮含量占绝对优势,以t3干筋期低干球温度处理含量最高,t4高干球温度处理含量最低。

[0141]

4.4)对类西柏烷类产物含量的影响

[0142]

从表19中可以看出本试验测得的类西柏烷类产物有两种,西柏三烯二醇和茄酮,西柏三烯二醇在一定条件下可以转化形成茄酮,使烟叶香吃味得到改善,其含量均以t3干筋期低干球温度处理含量最高,t4高干球温度处理含量最低。

[0143]

4.5)对新植二烯及其他类别致香物质含量的影响

[0144]

从表19中可以看出新植二烯含量可占到中性致香物质总量一半以上,各处理以t3干筋期低干球温度处理含量较高。对于其他类别致香物质,干筋期较高的干球温度不利于其他类别致香物质的积累,尤其是4

‑

乙烯基

‑2‑

甲氧基苯酚、松香油等含量显著减低。

[0145]

4.6)对中性致香物质总量的影响

[0146]

从表19中可以看出,定色后期、干筋期温度对总量含量影响显著,t3>t2>t1>t4,干筋期较低的干筋温度中性致香物质的含量最高,其次是定色后期较高的干球温度,可能与降低了干筋期高温时间有关。

[0147]

表19烤后烟叶中性致香物含量ug/g

[0148]

[0149][0150]

以上所述仅为本发明的较佳实施例而已,并不用以限制本发明,凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等,均应包含在本发明的保护范围之内。