1.本实用新型涉及换热器技术领域,具体为一种微通道换热器及热泵系统。

背景技术:

2.蒸发是液态转化为气态的物理过程。一般而言,蒸发器即液态物质转化为气态的物体。工业上有大量的蒸发器,其中应用于制冷系统的蒸发器是其中一种。蒸发器是制冷四大件中很重要的一个部件,低温的冷凝液体通过蒸发器,与外界的空气进行热交换,气化吸热,达到制冷的效果。蒸发器主要由加热室和蒸发室两部分组成。加热室向液体提供蒸发所需要的热量,促使液体沸腾汽化;蒸发室使气液两相完全分离。

3.微通道换热器作为蒸发器使用时,气液两相冷媒进入集流管后分层现象明显,导致进入扁管的冷媒分配不均匀,换热器换热性能较差。

技术实现要素:

4.本实用新型就是针对现有技术存在的上述不足,提供一种微通道换热器及热泵系统,实现来分流,保证了冷媒的均匀性,提高了均匀性,不会出现换热器“干蒸”或者冷媒过多蒸发不充分的现象,有利于提高换热器的换热性能

5.为实现上述目的,本实用新型提供如下技术方案:

6.一种微通道换热器,包括集气管、翅片、扁管和集流管,所述集气管和集液管之间通过扁管连接,所述扁管的外侧套有翅片,所述集气管上连有出气管,所述集液管上连有进液管。

7.优选的,所述集液管的内部通过多片隔板分隔为多个分流腔体,所述分流腔体内设有竖向的挡板和横向的分腔板,所述挡板的上端与隔板连接,所述挡板的两侧分别为第一腔体和第二腔体,所述分腔板与隔板之间形成第三腔体,所述第三腔体的侧壁上设有与进液管连接的接管孔,所述分腔板上设有与第一腔体连通的第一进液孔和与第二腔体连通的第二进液孔,所述挡板上设有贯通孔,所述第二腔体的侧壁上设有与扁管连接的出液孔。

8.优选的,所述第一进液孔的直径小于第二进液孔的直径。

9.优选的,所述集液管的两端设有可拆卸的端盖。

10.优选的,所述挡板的两端均设有贯通孔。

11.优选的,两个所述贯通孔为开口槽结构。

12.优选的,位于下端的贯通孔为开口槽结构。

13.优选的,所述扁管伸到长度为第二腔体宽度的一半。

14.一种热泵系统,包括任一项所述的微通道换热器。

15.与现有技术相比,本实用新型的有益效果是:

16.本实用新型设置挡板,挡板把集流管腔体分隔为左右两个腔体,从第一腔体向第二腔体内有利于冷媒的混合,每个腔体上连有多根扁管,实现来分流,保证了冷媒的均匀性,提高了均匀性,进入各个扁管中的冷媒较为均匀,不会出现换热器“干蒸”或者冷媒过多

蒸发不充分的现象,有利于提高换热器的换热性能。

附图说明

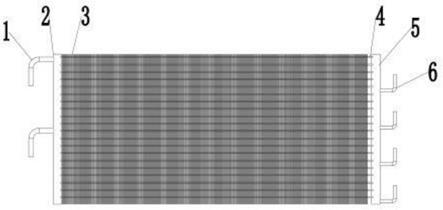

17.图1为微通道换热器的结构示意图;

18.图2为集流管的结构示意图;

19.图3为分腔板的结构示意图;

20.图4为挡板的结构示意图一;

21.图5为挡板的结构示意图二;

22.图6为挡板的结构示意图三。

23.图中:1-出气管;2-集气管;3-翅片;4-扁管;5-集流管;501-接管孔;502-第一进液孔;503-第一腔体;504-挡板;505-贯通孔;506-隔板;507-出液孔;508-第二进液孔;509-分腔板;510-第三腔体;511-第二腔体;6-进液管。

具体实施方式

24.下面将结合本实用新型实施例中的附图,对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本实用新型保护的范围。

25.实施例一,

26.如图1所示,一种微通道换热器,包括集气管2、翅片3、扁管4和集流管5,所述集气管2和集液管之间通过扁管4连接,所述扁管4的外侧套有翅片3,所述集气管2上连有出气管1,所述集液管上连有进液管6。

27.如图2所示,所述集液管的内部通过多片隔板506分隔为多个分流腔体,所述分流腔体内设有竖向的挡板504和横向的分腔板509,所述挡板504的上端与隔板506连接,所述挡板504的两侧分别为第一腔体503和第二腔体511,所述分腔板509与隔板506之间形成第三腔体510,所述第三腔体510的侧壁上设有与进液管6连接的接管孔501,所述分腔板509上设有与第一腔体503连通的第一进液孔502和与第二腔体511连通的第二进液孔508,所述挡板504上设有贯通孔505,所述第二腔体511的侧壁上设有与扁管4连接的出液孔507。

28.如图3所示,所述第一进液孔502的直径小于第二进液孔508的直径。

29.所述集液管的两端设有可拆卸的端盖。

30.所述扁管4伸到长度为第二腔体511宽度的一半。

31.如图6所示,所述挡板504的两端均设有贯通孔505,孔型为圆形或方形。

32.制热工况下,冷媒从第一进液孔502进入到第三腔体510中,然后经第一进液孔502进入第一腔体503,经过第二进液孔508进入第二腔体511,第一腔体503的冷媒通过贯通孔505进入第二腔体511,最后经扁管4进入换热器中。

33.实施例二,

34.如图1所示,一种微通道换热器,包括集气管2、翅片3、扁管4和集流管5,所述集气管2和集液管之间通过扁管4连接,所述扁管4的外侧套有翅片3,所述集气管2上连有出气管1,所述集液管上连有进液管6。

35.如图2所示,所述集液管的内部通过多片隔板506分隔为多个分流腔体,所述分流腔体内设有竖向的挡板504和横向的分腔板509,所述挡板504的上端与隔板506连接,所述挡板504的两侧分别为第一腔体503和第二腔体511,所述分腔板509与隔板506之间形成第三腔体510,所述第三腔体510的侧壁上设有与进液管6连接的接管孔501,所述分腔板509上设有与第一腔体503连通的第一进液孔502和与第二腔体511连通的第二进液孔508,所述挡板504上设有贯通孔505,所述第二腔体511的侧壁上设有与扁管4连接的出液孔507。

36.如图3所示,所述第一进液孔502的直径小于第二进液孔508的直径。

37.所述集液管的两端设有可拆卸的端盖。

38.所述扁管4伸到长度为第二腔体511宽度的一半。

39.如图6所示,所述挡板504的两端均设有贯通孔505,如图4所示,在本实施例中,两个所述贯通孔505为开口槽结构。

40.实施例三,

41.如图1所示,一种微通道换热器,包括集气管2、翅片3、扁管4和集流管5,所述集气管2和集液管之间通过扁管4连接,所述扁管4的外侧套有翅片3,所述集气管2上连有出气管1,所述集液管上连有进液管6。

42.如图2所示,所述集液管的内部通过多片隔板506分隔为多个分流腔体,所述分流腔体内设有竖向的挡板504和横向的分腔板509,所述挡板504的上端与隔板506连接,所述挡板504的两侧分别为第一腔体503和第二腔体511,所述分腔板509与隔板506之间形成第三腔体510,所述第三腔体510的侧壁上设有与进液管6连接的接管孔501,所述分腔板509上设有与第一腔体503连通的第一进液孔502和与第二腔体511连通的第二进液孔508,所述挡板504上设有贯通孔505,所述第二腔体511的侧壁上设有与扁管4连接的出液孔507。

43.如图3所示,所述第一进液孔502的直径小于第二进液孔508的直径。

44.所述集液管的两端设有可拆卸的端盖。

45.所述扁管4伸到长度为第二腔体511宽度的一半。

46.如图6所示,所述挡板504的两端均设有贯通孔505,如图5所示,在本实施例中,位于上方的贯通孔505为方形,位于下端的贯通孔505为开口槽结构。

47.实施例四,

48.一种热泵系统,包括所述的微通道换热器,包括集气管2、翅片3、扁管4和集流管5,所述集气管2和集液管之间通过扁管4连接,所述扁管4的外侧套有翅片3,所述集气管2上连有出气管1,所述集液管上连有进液管6。

49.如图2所示,所述集液管的内部通过多片隔板506分隔为多个分流腔体,所述分流腔体内设有竖向的挡板504和横向的分腔板509,所述挡板504的上端与隔板506连接,所述挡板504的两侧分别为第一腔体503和第二腔体511,所述分腔板509与隔板506之间形成第三腔体510,所述第三腔体510的侧壁上设有与进液管6连接的接管孔501,所述分腔板509上设有与第一腔体503连通的第一进液孔502和与第二腔体511连通的第二进液孔508,所述挡板504上设有贯通孔505,所述第二腔体511的侧壁上设有与扁管4连接的出液孔507。

50.如图3所示,所述第一进液孔502的直径小于第二进液孔508的直径。

51.所述集液管的两端设有可拆卸的端盖。

52.所述扁管4伸到长度为第二腔体511宽度的一半。

53.如图6所示,所述挡板504的两端均设有贯通孔505,孔型为圆形或方形。

54.显然,本领域的技术人员可以对本实用新型进行各种改动和变型而不脱离本实用新型的精神和范围。这样,倘若本实用新型的这些修改和变型属于本实用新型权利要求及其等同技术的范围之内,则本实用新型也意图包含这些改动和变型在内。