管状膜热交换器

相关申请的交叉引用

1.本技术要求2019年6月4日提交的美国临时专利申请第62/857,113号的优先权,该申请的全部内容在此并入本文中。

技术领域

2.本公开涉及热交换器,并且更具体地,涉及具有促进两种流体之间的热传递的管状膜的热交换器。

背景技术:

3.热交换器(hx)有多种配置,可被广泛地用于多种应用。在一种称为管状膜hx的方法中,管子被插入管板中并使用包括焊接、轧制、钎焊和胶合(对于塑料管状膜hx)多种方法将其密封到管板上。另一种方法涉及将所有的管子与管板一次性封装,而不是一个接一个地粘合管子。而在另一种方法中,管子被捆绑在一起,并被机械地压缩以密封组件。

4.由于管子的小尺寸和大数量,密封膜管可能是一个挑战。此外,由于封装件对管子的附着力差,将膜管封装在管板中可能是一个挑战。此外,对于不一致的和/或柔性的管子,管子和管板之间的不均匀间隙会造成泄漏。

5.此外,管状膜hx的水流速率可能会受到导致降低管状膜hx的传热和传质性能的密封剂问题的限制。膜管与管板密封强度,而不是管子和管板强度,可能是对于这些类型应用的热质交换器的工作压力的限制因素,这反过来又限制了管状膜hx的多功能性和适用性。

附图说明

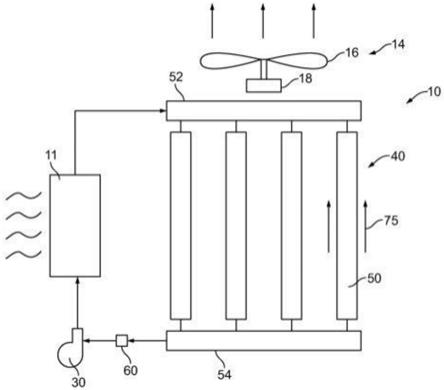

6.图1是包括管状膜热交换器组件的热交换器系统的示意图;

7.图2是图1的管状膜热交换器组件中的一者的透视图;

8.图3是图2的管状膜热交换器组件的一部分的截面图,示出了管状膜、集管主体、将管状膜连接到集管的配件,以及分隔管状膜的间隔板;

9.图4是图3的管状膜中的一者的端部的分解透视图,示出了管状膜、配件、将管状膜连接到集管主体的橡胶带;

10.图5是包括图3的管状膜中的一者的管状膜组件的截面图,示出了嵌入管状膜的端部、橡胶带和集管主体的外表面的封装件;

11.图6是无间隔板分隔管状膜的另一管状膜热交换器组件的截面图;

12.图7是集管的立体图,示出了集管的板状部分、板状部分中用于接收管状膜的开口以及围绕板状部分延伸以在液体封装物浇注到集管上时保持液体封装件的边缘(curb)。

13.图8是类似于图7的视图,示出了管状膜已经进入到集管板状部分的开口中的一者中;

14.图9是集管的透视图,示出了在对集管施加封装之前,管状膜被插入集管的板状部分的开口中;

15.图10是管状膜、配件和集管的板状部分的分解透视图;

16.图11是图10的管状膜、配件和集管的板状部分组装后的以及在集管板状部分的相对两侧施加封装的截面图;以及

17.图12是具有一体式配件和集管主体的集管的截面图。

具体实施方式

18.在一个方面,提供了一种用于热交换器的管状膜组件。管状膜组件包括具有集管主体的集管、管状膜和将管状膜连接到集管主体的配件。配件被配置为在该配件和管状膜之间形成液密(fluid tight)连接。管状膜组件进一步包括集管的保持管状膜与配件的连接的封装件,。管状膜组件提供集管主体和管状膜之间的牢固连接,管状膜组件可以是柔性的并且横截面是相对小的,并且便于使用超过每平方英寸5磅(5psi)的流体压力,比如在大约10psi到大约20psi的范围内,或者大于20psi(例如大约50psi或更大)。管状膜组件提供的耐用性允许热交换器在热交换器的管状膜之间具有可变间距。管状膜之间的可变间距有助于热交换器的配置可以被优化以用于特定应用。

19.在本公开的另一方面,提供了一种热交换器,其包括至少一个管状膜热交换器和风扇组件,该风扇组件可操作以产生相对于至少一个管状膜热交换器的气流。热交换器还包括可操作以泵送流体的泵。至少一个管状膜热交换器被配置以接收流体并且包括入口集管、出口集管、多个管状膜和将管状膜联接到入口集管和出口集管的配件。在一个实施例中,管状膜各自具有围绕管状膜的内腔延伸的侧壁。管状膜提供对于每单位体积的热量和质量交换器的、高的有效传热和传质表面积比率,以在管状膜的内腔中的流体与管状膜外部的流体之间提供有效的热传递。

20.在一个实施例中,管状膜的侧壁由气体可渗透且液体不可渗透的材料制成。例如,流体可以包括水和水蒸气的混合物,并且管状膜的侧壁允许水蒸气渗透出管状膜。较高能量的水蒸气的去除降低了在管状膜中流动的流体的温度。此外,由风扇组件产生的气流将水蒸气从管状膜的外表面去除。

21.在一个实施例中,至少一个管状膜热交换器可以从热交换器拆卸,以方便热交换器的组装,并允许管状膜热交换器组件的修理或更换。

22.参照图1,提供了热交换器系统10,热交换器系统10包括热交换器11,热交换器11接收热量(比如来自建筑物内部的热量)以及将热量传递给流体(比如水或者水/乙二醇混合物)。流体可以包括液体和气体,其比例可以随着工作流体流过整个热交换器系统10而变化。热交换器系统10包括泵12,泵12被配置以将流体从热交换器11泵送到热交换器40。热交换器40包括一个或多个热交换器闸盒(cassette),例如管状膜热交换器50。管状膜热交换器50可释放地或永久地连接到入口歧管52和出口歧管54。在另一种方式中,热交换器40可以接收热量并将热量传递给流体,而热交换器11从流体中去除热量。

23.参照图2,每个管状膜热交换器50包括接收来自入口歧管52的流体的入口集管70、流体行进通过的一个或多个管状膜74、以及收集来自管状膜74的流体的出口集管72。管状膜74有利于管状膜74内的第一流体和管状膜74外的第二流体之间的热传递和/或质量传递。作为示例,管状膜74可由气体可渗透的材料制成,该材料也是液体不可渗透的。管状膜74接收流体,该流体包括已被热交换器11加热的液体和气体的混合物。管状膜74允许已经

被热交换器11加热的气体(例如蒸气)从管状膜74中流出。作为示例,进入管状膜74的流体可以是水和水蒸气的混合物。在另一种方式中,流体可以在一到达管状膜74就完全成为气体,并且可以作为液体或气体/液体混合物离开出口集管72。

24.管状膜74可由例如一种或多种聚合物制成,例如聚丙烯(pp)、聚二甲基硅氧烷(pdms)或聚四氟乙烯(ptfe)。管状膜74可以是多孔的,包括在纳米直径范围内的开口,以促进热传递和/或质量的传递。管状膜74可以是柔性的,并且相对轻而薄的,这使得难以抓取管状膜74固定到另一部件。例如,管状膜74可以足够硬以被垂直放置在表面上并保持它们的形状,但是任何外部压力都会使管状膜74弯曲和/或扭曲变形。

25.参照图1,热交换器系统10包括具有一个或多个风扇16和一个或多个马达18的风扇组件14。风扇组件14被配置为相对于管状膜74产生气流,例如在沿着管状膜74的长度的方向75,和/或在垂直于管状膜74的长度的方向。气流可以帮助从管状膜74的外表面91(见图3)去除气体。如上所述,流体可以是水,并且纯的水蒸气可以渗透通过管状膜74,而杂质或污染物(例如碎屑、水垢和生物体)保留在管状膜74的内部。此外,管状膜74阻止外部的污染物进入管状膜74。

26.参照图1和图2,每个管状膜组件50的出口集管72将流体引导至出口歧管54。热交换器系统10包括泵30,泵30被配置为将流体从出口歧管54泵送到热交换器11并且遍及热交换器系统10。泵30可在入口集管70处产生大约0磅每平方英寸(psi)至大约50psi的流体表压(gauge pressure),如5psi或更高、10psi或更高、或者15psi或更高、20psi或更高、30psi或更高、或者40psi或更高。热交换器系统10可以进一步包括流体供应器60,流体供应器60将流体(例如液体、气体、或者液体/气体混合物)添加到系统10,以补偿从管状膜74渗透出的气体。

27.参照图3,管状膜74可以各自包括如内腔76内部通道以及围绕其延伸的侧壁78。内腔76可具有在大约0.1英寸到大约0.5英寸范围内的内径,例如0.25英寸或0.125英寸。侧壁78可以具有在1微米到大约200微米范围内的厚度,例如大约1微米到大约5微米,例如大约5微米到大约10微米,例如大约10微米到大约15微米,例如大约15微米到大约50微米,例如大约30微米,例如大约50微米到大约75微米,例如大约150微米到大约200微米。作为进一步的示例,管状膜74可具有小于5毫米(mm)、大约5mm或大于5mm的内径。

28.管状膜74可以是柔性的,并且管状膜热交换器50可以包括用于管状膜74中的每一者的抵抗管状膜74的横向移动、弯曲和膨胀的支撑件。支撑件可以延伸管状膜74的大部分,例如大于管状膜74的50%、60%、70%、80%、90%或者实质上管状膜74的整个长度。在一个实施例中,支撑件可以包括围绕管状膜74并且实质上在管状膜74的整个长度上延伸的编织套。编织套可由防止管状膜74弯曲的编织塑料或金属材料制成。下面结合附图9讨论编织套174的示例。支撑件的其他实施例可包括杆或其他细长的引导件。支撑件的其他实施例还可以包括围绕管状膜74的线圈。

29.参照图3,入口集管70具有集管主体71,集管主体71包括具有开口80的板状部分82。热交换器系统10中的流体可大体上沿方向84行进穿过入口集管70的板状部分82中的开口80,并进入管状膜74的内腔76。管状膜74的侧壁78允许流体的气体(例如包括水蒸气和水的流体中的水蒸气)大致沿方向86向外渗透穿过侧壁78,并与由风扇组件14产生的气流接触。流动的液体(例如水)行进穿过管状膜74的内腔76,并经由出口集管72的板状部分83中

的开口90进入出口集管72。

30.参照图2,管状膜热交换器50具有模块化结构,其允许管状膜热交换器50被单独地连接到热交换器系统40以及从热交换器系统40移除。管状膜热交换器50的模块性质还允许通过添加或移除管状膜热交换器50,并酌情对系统10中的流体体积、热交换器11的容量、和/或泵30的流量进行相关改变,来调节直接热交换器40的能力。

31.管状膜热交换器50可以包括支撑入口集管70、出口集管72、管状膜74和间隔件96的框架92。框架92具有开口94,该开口允许空气沿着管状膜74并在管状膜74之间流动,以促进已经渗透通过管状膜76的侧壁76的加热气体的消散。参照图3,间隔件96包括接收管状膜74的开口98。在管状膜74接收加压流体时,间隔件96防止管状膜74的横向移动和弯曲。如下所述,间隔件96还可以在管状膜被封装时将管状膜74保持在大体上直的、平行取向的方向,这有利于在封装材料和管状膜74之间产生无间隙连接。可以选择间隔件96的数量和厚度,以便间隔件96用作代替套筒174的支撑件。

32.参照图4,管状膜74具有端部100,其通过连接器(例如配件102)连接到入口集管70的板状部分82。管状膜74通过相似的配件102连接到出口集管72的板状部分83。配件102具有接头部分104、基底部分108和允许流体流过配件的贯通开口。

33.为了将管状膜74与集管板状部分82组装在一起,接头部分104沿方向106被推进到管状膜74的内腔76中。组装的管状膜74和配件102在方向106上移动,以将配件102的基底部分108安置在板状部分82的开口80中。保持件(例如橡胶带110),可以被固定到管状膜74的端部100,以保持端部100被固定到配件102的接头部分104。例如,橡胶带110可以沿着管状膜74在方向112移动,直到到达端部100。橡胶带110在管状膜74上施加压缩力,该压缩力使管状膜74紧紧地固定在配件102的接头部分104。在另一个实施例中,作为一些示例,保持件可以包括扎带或弹簧偏置(spring-biased)的机械夹具。保持件的其他示例可包括垫圈、发泡材料、胶黏剂或其组合。

34.参照图5,管状膜74、配件102和橡胶带110已经组装到板状部分82。入口集管70包括已经施加到集管板状部分82的表面122的封装件120。作为一些示例,封装件120可以包括环氧树脂封装件或紫外线固化硅胶封装件。封装件120将管状膜74的端部100和橡胶带110嵌入封装件120内,并且在部件之间形成机械结合。在一些实施例中,封装件120与管状膜74形成化学键或化学结合,以进一步阻止管状膜74相对于封装件120的移动。

35.接头部分104与管状膜74的侧壁78的内表面141形成过盈配合,以形成液密密封。配件102具有中心轴线79,并且可以具有垂直于纵向轴线79的不同的宽度,以便于管状膜74的密封和配件102到板状部分82的机械锁定。在一个示例中,接头部分104具有截头圆锥形外表面140,其尺寸设计为允许接头部分104至少部分地推进进入管状膜74的内腔76,并与管状膜74的侧壁78的内表面141形成液密密封。配件基底部分108具有截头圆锥形表面130,与板状部分82的开口80的对应截头圆锥形表面132相配合。表面130和表面132形成摩擦配合(friction fit),其在封装材料120固化之前,阻止封装材料120渗入板状部分82和配件102之间。表面130和表面132之间的匹配接合还阻止了系统10中的流体加压时配件102的拉动(pull-through)。

36.封装件120维持管状膜74和配件102之间的密封。作为一个示例,封装件120可以与管状膜74的材料以化学方法结合,并且一旦固化,就抑制管状膜74的移动。封装件120还可

以与入口集管70和出口集管72的主体82以化学方法结合,例如在主体82由聚合物制成的实施例中。在另一个实施例中,封装件120可以不与管状膜74以化学方法结合,但是固化的封装件的存在阻止了管状膜74与配件102的接头部分104所接合的部分的移动和/或膨胀。通过维持管状膜74和配件102之间的密封,封装件120防止流体渗入管状膜74的端部103和接头部分104之间,并且防止端部103由于与流体接触而膨胀。在一些实施例中,管状膜74的材料在被流体接触时膨胀,使得封装件120对管状膜74的接触保持管状膜74被密封到端部103上游的接头部分104(因此端部103不接触流体)并被固定到配件102。借此,封装件120将流体保持在管状膜74的内腔76内,并且远离管状膜74的端部103。

37.参照图6,在一些实施例中,管状膜热交换器组件50可以设置为没有间隔件96。在这种形式中,管状膜74在没有间隔件96的情况下从入口集管70延伸到出口集管72。

38.参照图7,示出了没有附接管状膜74的入口集管70。尽管以下讨论涉及入口集管70,但出口集管72可具有类似的构造。入口集管70包括从板状部分82的外围竖立的边缘150。边缘150和板状部分82形成凹部152,用于接收液体封装材料并保持液体封装材料与管状膜74接触,直到封装材料已经固化并变硬(cured and solidified)。

39.参照图8,示出了管状膜74被推进进入板状部分82的开口80中的一者中。入口集管70包括一个或多个侧壁部分154,其从边缘150沿相反方向延伸并形成入口集管70的内部隔间。内部隔间156可以是接收流体的容积(volume),入口集管70然后将流体引导进入管状膜74。

40.在一些实施例中,集管70和72和配件102由相同或不同的金属和/或聚合物基材料制成。管状膜热交换器50可以具有通过增材或减材制造方法制成的(例如3d打印或铣削)一个或多个部件。作为进一步的示例,管状膜热交换器50的一个或多个部件可以是模制的。

41.参照图9,提供了另一管状膜热交换器169的一部分,其包括管状膜170和集管172。图9示出了在将封装材料施加到集管172的板状部分182之前的管状膜热交换器169的部分。

42.管状膜热交换器169包括在管状膜170的外侧并支撑管状膜170的套174。套174可具有带开口的编织结构,允许气流通过套174。在一个示例中,套174包括抵抗管状膜170的变形的金属网,同时具有开口,其允许气流进入与管状膜170接触以及去除在管状膜170的外部附近的渗透的气体。

43.管状膜热交换器169包括橡胶带176,橡胶带176将其中的套174和管状膜170固定到连接管状膜170和集管172的配件。在一个实施例中,配件类似于上面讨论的配件102。集管172包括围绕集管172的板状部分182的外围延伸的边缘180。集管172进一步包括将集管172的凹部186分成两半的隔离壁184。隔离壁184允许一次用封装材料填充凹部186的一半。这可以使制造更容易,因为要以封装材料的一系列浇注步骤来用封装材料填充凹部186。

44.参照图10,提供了管状膜200,其通过配件204连接到集管板状部分202。在一些实施例中,如上文参照图9所讨论的,可提供套以围绕管状膜200以支撑管状膜200。配件204具有端部208,其尺寸设计成紧密地装入管状膜206的端部206中。在一个实施例中,配件204是管子,管子具有环形侧壁210和接合开口222的表面223的圆柱形外表面212。圆柱形外表面212具有外径并且表面223具有内径,其尺寸设计为在配件204和板状部分202之间形成紧密配合,以在封装物被浇注到板状部分202上时阻止液体封装物渗入配件204和板状部分202之间。此外,外表面212的外径可以在管状膜200的内径的

±

1%以内。管状膜200和配件204

可以被配置为在它们之间形成液密密封,并且封装件120加强了液密密封,以抵抗加压流体。在其他实施例中,管状膜200和配件204可以在封装件120已经固化之后在它们之间形成液密密封。

45.参考图10和图11,管状膜200通过将配件204的端部208推进到管状膜200的内腔214中而连接到集管板状部分202。配件204可以接合管状膜200,并且在它们之间形成液密连接。该连接可以进一步包括将配件204的相对的端部220推进到集管板状部分202的开口222中。配件204的端部220被推进,使得端部220从集管板状部分202的表面224向外伸出。管状膜200具有端部226,端部226被安置为抵靠或靠近集管板状部分202的相对的表面228。

46.为了在管状膜200接收加压流体后保持管状膜200和配件204之间的密封,将封装件230施加到集管板状部分202的表面228并与管状膜200接触。封装件232也被施加到集管板状部分202的表面224。封装件232连接到配件204的端部220,以阻止配件204在方向240上的拉动。封装件230和232可以由相同或不同的封装材料制成。封装件230和232可以各自具有在0.1英寸至1英寸的范围内的深度,例如大约0.25英寸或更小。在一个实施例中,配件204包括薄壁的不锈钢管。

47.参照图12,提供集管250,其包括集管主体251,集管主体251包括配件252和集管板状部分254。集管主体251具有一体式的和一件式(one-piece)构造,并且可以由金属或聚合物材料制成。配件252可包括具有圆形横截面的侧壁256,使得侧壁256具有圆柱形外表面258。

48.管状膜260以类似于上面讨论的管状膜200连接至配件204的方式连接至配件252。集管250包括将管状膜260的端部264固定到配件252的封装件262。在一个实施例中,管状膜260具有接触或靠近集管板状部分254的表面268的末端266。配件252具开口270,开口270与管状膜260的内腔272连通以允许流体在管状膜260和集管250之间行进。

49.在一些实施例中,上面讨论的管状膜和配件可以具有圆形横截面。在其他实施例中,管状膜和配件可具有多种横截面形状,包括但不限于长圆形(obround)、椭圆形、水滴形、三角形、正方形、矩形或其组合。

50.除非本文另有说明或与上下文明显矛盾,否则单数术语如“一(a)”、“一(an)”的使用旨在涵盖单数和复数。术语“包括(comprising)”、“具有(having)”、“包含(including)”和“含有(containing)”应被解释为开放式术语。旨在将本文所使用的短语

“……

中的至少一者”以分离的意义被解释。例如,短语“a和b中的至少一者”旨在包含a、b或者a和b。

51.虽然已经说明和描述了本发明的特定实施例,但是应当理解,本领域技术人员将想到许多变化和修改,并且本发明旨在涵盖所有这些属于所附权利要求的保护范围内的变化和修改。