1.本发明属于扑翼飞行器技术领域,具体涉及一种高气动性能的微型扑翼飞行器机翼。

背景技术:

2.自然界飞行生物经过漫长进化,使得鸟类和昆虫获得了令人惊叹的飞行技巧,它们通过扑打两侧翅翼,能够实现多种高难度的飞行动作,有效利用多种非定常气动机理实现极高的飞行效率和飞行稳定性。它们优异的飞行性能力为飞行器的研制提供了重要的生物样本。模仿鸟类或昆虫飞行的新概念仿生扑翼飞行器,具有机动性强、隐蔽性高、能耗低的特点,在军事和民用领域具有突出的应用前景。

3.翅膀作为飞行生物产生气动力的主要部件,其高效扑动方式是实现高效悬停、稳定前飞、快速机动等多种飞行姿态的关键因素。扑翼飞行器的机翼是关乎飞行器性能的关键部件。目前翼展小于30cm的微型扑翼飞行器,受限于材料和驱动机构限制,机翼无法实现有效的柔性变形,升力和效率较低,无法满足飞行器对高气动性能的要求。

技术实现要素:

4.本发明的目的在于提供一种高气动性能的微型扑翼飞行器机翼,解决了现有技术中存在的上述不足。

5.为了达到上述目的,本发明采用的技术方案是:

6.本发明提供的一种高气动性能的微型扑翼飞行器机翼,包括机翼结构框架,所述机翼结构框架包括主梁、斜梁和四根翼肋,其中,四根翼肋分别为第一翼肋、第二翼肋、第三翼肋和第四翼肋,四根沿展向方向依次分散布置在主梁上;所述斜梁的一端固定在第一翼肋上,所述斜梁的另一端固定在主梁的翼尖端。

7.优选地,四根翼肋和主梁之间的夹角逐渐减小。

8.优选地,所述第一翼肋与主梁之间的夹角为90

°

;所述第二翼肋与主梁之间所夹锐角为80

°

至75

°

;所述第三翼肋与主梁之间所夹锐角为70

°

至65

°

;所述第四翼肋与主梁之间所夹锐角为60

°

至55

°

。

9.优选地,所述斜梁固定在第一翼肋上的一端靠近第一翼肋的后缘段。

10.优选地,第一翼肋位于主梁距离根部30%位置处;第二翼肋位于主梁距离根部40%至45%位置处;第三翼肋位于主梁距离根部60%至65%位置处;第四翼肋位于主梁距离根部80%至85%位置处。

11.优选地,所所述第一翼肋的长度为主梁长度的18%至22%;所述第二翼肋的长度为主梁长度的25%至27%;所述第三翼肋的长度为主梁长度的30%至32%;所述第四翼肋的长度为主梁长度的18%至22%。

12.优选地,所述斜梁的一端位于第一翼肋距离前缘点的50%至70%位置处。

13.优选地,所述机翼结构框架上覆盖有蒙皮。

14.优选地,所述蒙皮在翼尖处从主梁翼尖端部和第三翼肋的端部之间为圆弧状结构,第三翼肋的后缘点和第一翼肋后缘点之间为平直结构。

15.与现有技术相比,本发明的有益效果是:

16.本发明提供的一种高气动性能的微型扑翼飞行器机翼,在翼展方向由主梁和斜梁增加展向刚度,翼肋与主梁夹角沿展向逐渐减小的翼肋布置形式也有利于增加展向刚度,上述展向刚度布置避免过大展向弯曲变形导致的升力损失;其次,利用弦向布置翼肋增加弦向刚度,同时,展向布置的斜梁通过与各翼肋固连形式进一步限制翼肋的弦向弯曲变形,通过以上同时维持展向和弦向刚度的翼肋形式,使整个翼面在悬停扑动过程中保持可获得最佳升力的恒定45

°

扭转角,以产生最优性能。

附图说明

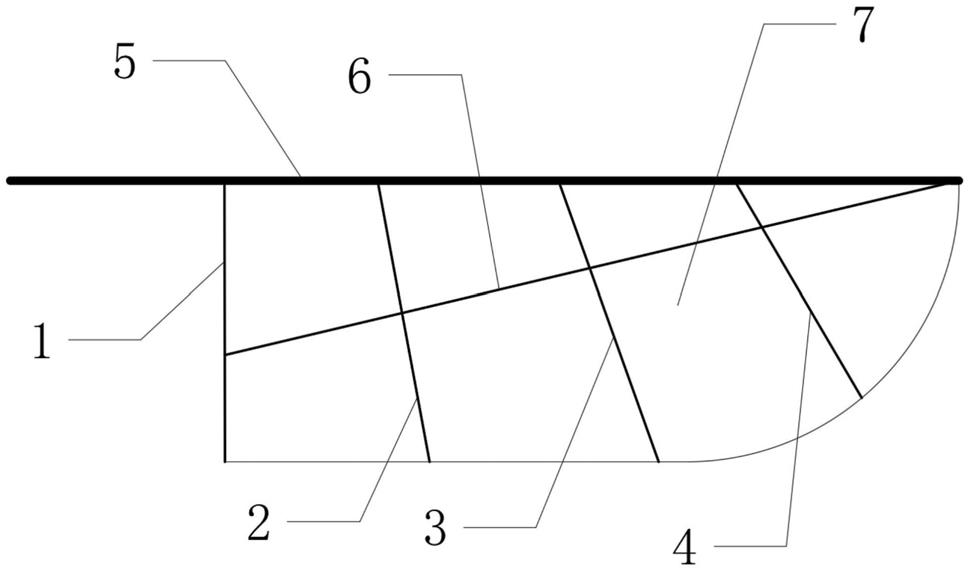

17.图1为机翼俯视图;

18.图2为机翼轴测图;

19.图中:1.第一翼肋 2.第二翼肋 3.第三翼肋 4.第四翼肋 5.主梁,6.斜梁,7.蒙皮。

具体实施方式

20.下面结合附图和具体实施例对本发明进行详细说明。

21.本发明提供的一种高气动性能的微型扑翼飞行器机翼,包括主梁5、斜梁6、翼肋和蒙皮7,其中,所述主梁5采用直径为1毫米的碳纤维杆。

22.所述翼肋设置有四根,四根翼肋均为直径0.5毫米的碳纤维杆。

23.四根翼肋的前缘点均通过粘接方式固定在主梁5上,沿展向方向;四根翼肋和主梁5之间的夹角逐渐减小。

24.斜梁6为直径为0.5毫米的碳纤维杆,所述斜梁6的一端固定在第一翼肋1上,且靠近后缘段;所述斜梁6的另一端固定在主梁5的翼尖端;同时,所述斜梁6与剩余翼肋在接触处通过粘接方式固定。

25.四根翼肋分别为第一翼肋1、第二翼肋2、第三翼肋3和第四翼肋4。

26.所述第一翼肋1为直线段,且所述第一翼肋1与主梁5之间的夹角为90

°

。

27.所述第二翼肋2为直线段,且所述第二翼肋2与主梁5之间所夹锐角为80

°

至75

°

。

28.所述第三翼肋3为直线段,且所述第三翼肋3与主梁5之间所夹锐角为70

°

至65

°

。

29.所述第四翼肋4为直线段,且所述第四翼肋4与主梁5之间所夹锐角为60

°

至55

°

。

30.第一翼肋1位于主梁距离根部30%位置;

31.第二翼肋2位于主梁距离根部40%至45%位置;

32.第三翼肋3位于主梁距离根部60%至65%位置;

33.第四翼肋4位于主梁距离根部80%至85%位置。

34.所所述第一翼肋1的长度为主梁长度的18%至22%;

35.所述第二翼肋2的长度为主梁长度的25%至27%;

36.所述第三翼肋3的长度为主梁长度的30%至32%;

37.所述第四翼肋4的长度为主梁长度的18%至22%。

38.四根翼肋均在同一平面内。

39.斜梁6的一端位于第一翼肋1距离前缘点的50%至70%处。

40.所述斜梁6的长度为主梁长度的70%至80%。

41.主梁5、斜梁6和翼肋构成机翼结构框架,在结构框架上贴合蒙皮7,形成完整机翼。

42.蒙皮7采用具有一定柔性的聚脂薄膜,在与主梁5、翼肋和斜梁6接触处通过粘接进行固定,蒙皮7覆盖区域为各翼肋和主梁构成的区域,翼尖呈圆弧形状,圆弧形状自主梁尖端开始,终止于第三翼肋3后缘点;第一翼肋1后缘点和第三翼肋3后缘点之间的蒙皮边缘平直。

43.所述机翼展弦比取4。

44.通过上述实施方案,利用翼肋的柔性变形,产生悬停升力。在扑翼扑动时,同时形成展向弯曲变形和弦向扭转变形,研究表明,过大的展向弯曲变形和弦向扭转变形不利于升力产生。由于气动载荷沿翼展方向逐渐增加,导致展向变形靠近翼尖位置逐渐增大,本方案在翼展方向由主梁和斜梁增加展向刚度,翼肋与主梁夹角沿展向逐渐减小的翼肋布置形式也有利于增加展向刚度,上述展向刚度布置避免过大展向弯曲变形导致的升力损失。其次,利用弦向布置翼肋增加弦向刚度,同时,展向布置的斜梁通过与各翼肋固连形式进一步限制翼肋的弦向弯曲变形,通过以上同时维持展向和弦向刚度的翼肋形式,使整个翼面在悬停扑动过程中保持可获得最佳升力的恒定45

°

扭转角,以产生最优性能。

45.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明原理的前提下,还可以做出若干改进和润饰,这些改进和润饰也应视本发明的保护范围。