1.本发明涉及卫星热控技术领域,尤其涉及一种微纳卫星系统的储热装置。

背景技术:

2.得益于微电子集成技术的快速发展,卫星体积、质量可做得越来越小。质量小于10kg的卫星被称为微纳卫星,它们通常体积小、功耗大。卫星外板隔热技术可以保证卫星内部温度稳定,但对于体积热流密度大的微纳卫星,隔热外板反而会使内部热量聚集导致过热。而如果为了散热降低隔热性能,当卫星位于日食区,热量又会快速消散,温度过低而导致工作异常。

3.对于在轨卫星的低温防护,一种措施是用电热片,在温度过低时开启,将电能转为热能保证卫星正常工作。这种方式带来的问题是增加电负荷,电池容量可能不够。

技术实现要素:

4.为了解决现有技术中存在的上述技术问题,本发明提供了一种微纳卫星系统的储热装置,不用能量转换,仅通过能量转移,将日间的热量转移到夜间,实现温度控制,其具体技术方案如下:一种微纳卫星系统的储热装置,包括卫星侧板和卫星底板构成的外壳体、以及设置在外壳体内的气缸、活塞、储热仓、弹簧、隔热板;所述活塞设置在气缸内,组成密闭空间,内填充气体,所述活塞沿所述气缸壁上下移动;所述活塞呈倒t型,活塞的颈部端与储热仓固定连接;所述卫星侧板内嵌有第一导热单元;所述卫星底板内嵌有第二导热单元,所述第二导热单元与所述气缸底部连接;所述隔热板固定安装在储热仓上两侧,滑动贴靠于卫星侧板的内壁;所述弹簧两端分别连接所述卫星底板和所述储热仓。

5.优选的,所述气缸的顶部设有开口,且开口小于所述活塞的头部,大于其颈部。

6.优选的,所述气体为氦气,氦气遇冷收缩时,活塞移动到最下端时形成第一限位,氦气遇热膨胀时,所述活塞移动到最上端时形成第二限位,弹簧处于拉伸状态。

7.优选的,所述隔热板高度不小于所述第一导热单元,装置位于第一限位时,所述隔热板完全遮挡住所述导热单元。

8.优选的,所述储热仓高度不小于所述第一导热单元,装置位于第二限位时,所述储热仓侧面与所述第一导热单元完全连接。

9.优选的,所述储热仓由壳体和储热填料组成,壳体为导热材料,储热填料为石蜡。

10.优选的,所述气缸的壳体、储热仓的壳体、卫星侧板、卫星底板均为导热材料,包括金属铜、铝;卫星侧板、卫星底板填充有隔热层,该隔热层及隔热板采用多层隔热材料mli。

11.本发明用于减轻卫星外环境昼夜温差对内部温度的影响:白天温度高,气缸内气体受热膨胀,推动储热仓上升,侧面与导热单元接触形成热通路,吸收外部热量;夜间温度低,气体收缩,储热仓回到原位,热通路断开,保存热量。

12.本发明的有益效果:

(1)实现高温环境吸热、低温环境保温放热的功能,减弱星内的温度变化。

13.(2)利用气体的热胀冷缩改变热通路来达到上述效果,不需要另外供能,节省能源消耗。

14.(3)利用储热材料将日间的光照热能转移到夜间无光照时利用,保证星内系统低温环境正常运作,且不额外消耗电能。

附图说明

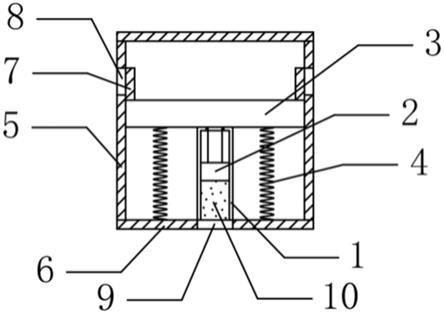

15.图1是本发明装置构成第一限位时的结构示意图;图2是本发明装置构成第二限位时的结构示意图;图中,1-气缸,2-活塞,3-储热仓,4-弹簧,5-卫星侧板,6-卫星底板,7-隔热板,8-第一导热单元,9-第二导热单元,10-气体。

具体实施方式

16.为了使本发明的目的、技术方案和技术效果更加清楚明白,以下结合说明书附图和实施例,对本发明作进一步详细说明。

17.本发明的一种微纳卫星系统的储热装置,由包括气缸1、活塞2、储热仓3、弹簧4、卫星侧板5、卫星底板6和隔热板7组成,如图1所示,是该装置在星外低温环境的状态,图2所示是星外高温环境的状态。所述卫星侧板5、卫星底板6材质为铝,分别内嵌有第一导热单元8、第二导热单元9,还填充有隔热层,隔热层采用多层隔热材料mli。卫星底板6的第二导热单元9与气缸1相连,气缸1的材质为铝,与卫星底板6导热良好,内部填充的气体10受温度影响热胀冷缩,气体10可以是氦气。气缸1外部包裹隔热层,气缸1高度大于活塞2高度,活塞2运动到最下端时形成第一限位。气缸1顶部设有开口,开口直径小于活塞2的头部且大于其颈部,防止气缸1中的气体10膨胀后活塞2掉出气缸1,活塞2运动到最上端时形成第二限位。活塞2为导热不良的材料,如玻璃、硅胶等。活塞2颈部与储热仓3相连,使其同步运动。储热仓3壳体材质为铝,外包裹隔热层,仓内填充石蜡。储热仓3上固定有隔热板7,当装置位于第一限位时,隔热板7恰好挡住卫星侧板5的第一导热单元8。卫星底板6和储热仓3之间有弹簧4,随着温度降低,将储热仓3从第二限位拉回第一限位。

18.卫星在轨运行的一个周期分为太阳照射阶段和无太阳照射的日食阶段。在照射阶段,卫星底板6吸收太阳辐射温度升高,热量依次通过第二导热单元9和气缸1传给气体10,气体10受热体积膨胀,使活塞2所受压力增大,当压力大于弹簧4拉力时,活塞2推动储热仓3向上运动,直至受力平衡,此时装置位于第二限位,如图2所示,储热仓3与第一导热单元8形成热通路,卫星侧板5所吸收太阳辐射的热量进入储热仓3,仓内的石蜡可通过相变吸收大量热量,此状态维持到直至卫星进入日食阶段,无太阳辐射,外板温度迅速降低,气体10遇冷收缩,活塞2所受压力变小,弹簧4将储热仓3拉回来,装置回到第一限位。此时固定于储热仓3上方的隔热板7恰好盖住导热单元8,阻断热通路,保存热量。储热仓3内的石蜡通过相变缓慢放热,维持星内环境温度不低于正常工作温度下限。

19.以上所述,仅为本发明的优选实施案例,并非对本发明做任何形式上的限制。虽然前文对本发明的实施过程进行了详细说明,对于熟悉本领域的人员来说,其依然可以对前述各实例记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行同等替换。凡在本发明

精神和原则之内所做修改、同等替换等,均应包含在本发明的保护范围之内。

技术特征:

1.一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,包括卫星侧板(5)和卫星底板(6)构成的外壳体,以及设置在外壳体内的气缸(1)、活塞(2)、储热仓(3)、弹簧(4)、隔热板(7);所述活塞(2)设置在气缸(1)内,组成密闭空间,内填充气体(10),所述活塞(2)沿所述气缸(1)壁上下移动;所述活塞(2)呈倒t型,活塞(2)的颈部端与储热仓(3)固定连接;所述卫星侧板(5)内嵌有第一导热单元(8);所述卫星底板(6)内嵌有第二导热单元(9),所述第二导热单元(9)与所述气缸(1)底部连接;所述隔热板(7)固定安装在储热仓(3)上两侧,滑动贴靠于卫星侧板(5)的内壁;所述弹簧(4)两端分别连接所述卫星底板(6)和所述储热仓(3)。2.如权利要求1所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述气缸(1)的顶部设有开口,且开口小于所述活塞(2)的头部,大于其颈部。3.如权利要求2所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述气体(10)为氦气,氦气遇冷收缩时,活塞(2)移动到最下端时形成第一限位,氦气遇热膨胀时,所述活塞(2)移动到最上端时形成第二限位,弹簧(4)处于拉伸状态。4.如权利要求3所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述隔热板(7)高度不小于所述第一导热单元(8),装置位于第一限位时,所述隔热板(7)完全遮挡住所述导热单元(8)。5.如权利要求3所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述储热仓(3)高度不小于所述第一导热单元(8),装置位于第二限位时,所述储热仓(3)侧面与所述第一导热单元(8)完全连接。6.如权利要求1所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述储热仓(3)由壳体和储热填料组成,壳体为导热材料,储热填料为石蜡。7.如权利要求1所述的一种微纳卫星系统的储热装置,其特征在于,所述气缸(1)的壳体、储热仓(3)的壳体、卫星侧板(5)、卫星底板(6)均为导热材料,包括金属铜、铝;卫星侧板(5)、卫星底板(6)填充有隔热层,该隔热层及隔热板(7)采用多层隔热材料mli。

技术总结

本发明涉及卫星热控技术领域,尤其涉及一种微纳卫星系统的储热装置,包括卫星侧板和卫星底板构成的外壳体,以及设置在外壳体内的气缸、活塞、储热仓、弹簧、隔热板;所述活塞设置在气缸内,组成密闭空间,内填充气体,所述活塞沿所述气缸壁上下移动;所述活塞呈倒T型,活塞的颈部端与储热仓固定连接;所述卫星侧板内嵌有第一导热单元;所述卫星底板内嵌有第二导热单元,所述第二导热单元与所述气缸底部连接;所述隔热板固定安装在储热仓上两侧,滑动贴靠于卫星侧板的内壁;所述弹簧两端分别连接所述卫星底板和所述储热仓。本发明减弱星内的温度变化,不需要另外供能,节省能源消耗,保证星内系统低温环境正常运作。统低温环境正常运作。统低温环境正常运作。

技术研发人员:徐璐

受保护的技术使用者:之江实验室

技术研发日:2021.11.02

技术公布日:2022/1/10