1.本发明涉及航空飞行器技术领域,特别是涉及一种固定翼飞机,以及这种固定翼飞机实现垂直起降和巡航平飞的控制方法。

背景技术:

2.固定翼飞机具有飞行速度快、载重量大等优点,但不能垂直起降和悬停,在起飞和降落时需要有专门的滑跑跑道,这样就限制了固定翼飞机的应用范围。

3.旋翼飞机则相反,虽然能够实现垂直起降和悬停,对场地要求低,但飞行速度较慢,航程短,载重量小。

4.结合上述两种飞机的优点,能够实现垂直起降的固定翼飞机也已经出现。实现的方式有以下几种:

5.一、设置两套独立的动力装置,一套动力装置用于垂直起降,一套动力装置用于向前推进。比如中国专利cn211893638u公开了一种分布式动力水上垂直起降飞行器,包括若干旋翼动力装置和若干分布式动力装置,分别用于垂直起降和水平飞行。

6.但这种方案将两个独立的体系简单粗暴地叠加在一起,会产生严重的复杂性和不稳定性,架构上的复杂性还会带来操纵控制上的较大风险。在巡航平飞阶段,用于垂直起降的动力装置完全处于闲置、甚至形成飞行阻力的状态。而且制造成本增加,运营经济效益低,性价比不佳。

7.二、通过动力装置的倾转,来实现垂直起降和水平推进的转换。比如中国专利申请cn112744352a公开了一种分布式倾转多旋翼飞行器及飞行控制方法,在主机翼和副机翼上安装分布式倾转动力系统,通过多旋翼的倾转,实现垂直起降和高速巡航等模式的控制。cn213354833u则公开了一种倾转垂直起降固定翼飞行器,在机翼的前后缘均安装螺旋桨,通过调节机翼的角度来改变螺旋桨的方向。中国专利申请cn112340013a公开的一种可倾转涵道的固定翼飞机、cn112896500a公开的一种四涵道倾转布局的飞行器均采用可倾转的涵道动力装置。

8.但在这几种方案中,不管是旋翼的倾转、机翼的倾转还是涵道的倾转,都会增加动力系统的复杂性和飞行控制难度,故障率高,大大降低飞机的可靠性和飞行的安全性。

9.另外,固定翼飞机的机翼安装角一般都比较小,机翼安装角是指机翼安装在机身上时翼根处的翼剖面弦线与机身纵轴线之间的夹角,一般民航客机的安装角为4

°

左右。如果安装角过大,飞机在滑行起飞时会因为迎角过大造成阻力过大而无法起飞。在飞行过程中,会因迎角过大而无法获得足够的升力,如果飞机飞行时的迎角大于临界迎角,可能会造成飞机失速。常见固定翼飞机的临界迎角一般不超过18度,并且由于巡航平飞时都要保持机身水平,因此传统固定翼飞机的机翼安装角都远远小于18度。

技术实现要素:

10.本发明要解决的技术问题是提供一种可靠性、安全性及经济性更高的可垂直起降

的固定翼飞机,以克服现有技术的上述缺陷。

11.为了解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种可垂直起降的固定翼飞机,包括固定连接在机身上的前机翼和后机翼,还包括前动力装置和后动力装置,前动力装置以固定角度安装在前机翼上,后动力装置以固定角度安装在后机翼上,所述前机翼和后机翼的安装角均为20

‑

60度,前动力装置和后动力装置的轴线与机身纵轴线之间的夹角均为20

‑

60度。

12.优选地,所述前机翼固定连接在机身前部的左右两侧,所述后机翼固定连接在机身后部的左右两侧,位于前机翼前方的机身内腔形成机头舱,位于前机翼和后机翼之间的机身内腔形成机腹舱,位于后机翼后方的机身内腔形成机尾舱。

13.优选地,所述机尾舱的长度小于机头舱的长度。

14.优选地,所述前机翼固定连接在机身前端并向左右两侧延伸,所述后机翼固定连接在机身后端并向左右两侧延伸,前机翼、后机翼与机身连接成工字形。

15.优选地,在前、后机翼后缘靠近翼尖的部位均设置有副翼,在前、后机翼的翼尖设有翼尖小翼。

16.优选地,所述前动力装置安装在前机翼的前缘、后缘、上面或下面;所述后动力装置安装在后机翼的前缘、后缘、上面或下面。

17.优选地,所述前动力装置、后动力装置为由活塞发动机、转子发动机、涡轮发动机或电机驱动的螺旋桨,或为涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涵道风扇发动机。

18.本发明还提供一种上述固定翼飞机的控制方法,在飞机起飞时,先启动前动力装置,前动力装置产生的动力具有竖直向上的分力,使机头先脱离地面向上翘起;随着机身的倾斜,前动力装置和后动力装置的轴线也逐渐向竖直方向偏转,前动力装置的动力在竖直向上的分力逐渐增大;当前动力装置和后动力装置的轴线均朝向或接近于朝向竖直方向时,后动力装置也启动,机尾也脱离地面,前动力装置和后动力装置同时产生向上的动力,使飞机垂直升空到预定高度,并可实现悬停。

19.在飞机升空后,准备巡航平飞时,使前动力装置产生的动力小于后动力装置,机头逐渐向下倾斜,前动力装置和后动力装置的轴线也逐渐向水平方向偏转,前动力装置和后动力装置的动力在水平方向上的分力逐渐增大,飞机产生水平方向的运动,而前后机翼上则产生向上的气动升力;当前动力装置和后动力装置的轴线变为水平或接近水平时,前动力装置和后动力装置为飞机巡航平飞提供动力,前后机翼上产生的气动升力将飞机维持在预定高度。

20.在飞机准备降落时,使前动力装置产生的动力大于后动力装置,机头由向下倾斜逐渐变为向上倾斜,前动力装置和后动力装置的轴线也逐渐向竖直方向偏转,前动力装置和后动力装置的动力在竖直方向上的分力逐渐增大,飞机的速度下降,前后机翼上产生的气动升力也下降;当前动力装置和后动力装置的轴线变为竖直时,飞机呈悬停状态,然后前动力装置和后动力装置同步降低动力,飞机开始垂直降落,机尾先着地,后动力装置停止工作,前动力装置继续降低动力,直至机头也着地,完成降落。

21.与现有技术相比,本发明具有以下有益效果:

22.本发明另辟蹊径,打破常规,创新性地提出了一种具有“突破型安装角”的固定翼飞机。所谓“突破型安装角”是指本发明中的机翼安装角为20

‑

60度,大大偏离了传统固定翼

飞机机翼安装角的可选范围。同时,本发明还提供了适用于上述“突破型安装角”的固定翼飞机的控制方法,通过对起飞阶段、巡航阶段和降落阶段的飞行控制,使本发明的固定翼飞机在飞行过程中不但可以避免因机翼安装角过大而造成的机翼迎角过大问题,而且可以实现垂直升降。

23.本发明在前后机翼上分别设置前后动力装置,且前后动力装置均以固定角度安装在前后机翼上,不设置轴线可倾转的动力装置,大大降低了飞机动力系统的复杂性和故障率,提高了可靠性和安全性。通过调整前后动力装置的动力或转速大小,倾转机身,控制调整机身姿态和机翼迎角,实现动力装置产生的升力和机翼产生的气动升力消长互补,保证了飞机总体升力连续、稳定,可实现垂直起降与巡航平飞的平滑过渡。

24.本发明固定翼飞机的整体结构高度简化和固化,飞控机制简单可靠,基本上只要调整前后动力装置的动力或转速大小即可实现飞机的操纵,且可随时启动“一键悬停”功能,极大提高了安全可靠性。本发明实现了垂直起降、巡航前飞和机动操控所需动力系统和升力系统完全融合统一、高度协调,具有可垂线形垂直起降、巡航效率高、航程远、载荷大、制造简单、成本低、运营经济节约等绝对优势。

附图说明

25.图1是本发明一种可垂直起降的固定翼飞机的立体示意图。

26.图2是本发明一种可垂直起降的固定翼飞机的侧视图。

27.图3是本发明一种可垂直起降的固定翼飞机的俯视图。

28.图4是本发明一种可垂直起降的固定翼飞机另一种实施例的立体示意图。

29.图5是本发明的固定翼飞机停在地面上的状态。

30.图6是本发明的固定翼飞机在垂直起降或悬停时的机身姿态示意图。

31.图7是本发明的固定翼飞机在巡航平飞时的机身姿态示意图。

32.图8是本发明的固定翼飞机从悬停状态切换到巡航平飞状态的升力变化示意图。

33.图9是本发明的固定翼飞机从垂直起飞到巡航平飞过程的机身姿态变化示意图。

34.图10是本发明的固定翼飞机从巡航平飞到垂直降落过程的机身姿态变化示意图。

35.图中标记:

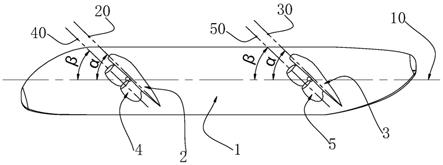

36.1、机身

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

2、前机翼

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

3、后机翼

37.4、前动力装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

5、后动力装置

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

10、机身纵轴线

38.11、机头舱

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

12、机腹舱

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

13、机尾舱

39.20、前机翼的翼剖面弦线

ꢀꢀ

21、前机翼副翼

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

30、后机翼的翼剖面弦线

40.31、后机翼副翼

ꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀꢀ

40、前动力装置的轴线

ꢀꢀꢀꢀꢀ

50、后动力装置的轴线

具体实施方式

41.下面结合附图对本发明的具体实施方式作进一步详细说明。这些实施方式仅用于说明本发明,而并非对本发明的限制。

42.在本发明的描述中,需要说明的是,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或一体地连接;可以是机械连接,也可以是电连接;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是

两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

43.此外,在本发明的描述中,除非另有说明,“多个”的含义是两个或两个以上。

44.如图1所示,本发明一种可垂直起降的固定翼飞机,包括固定连接在机身1上的前机翼2和后机翼3,前机翼2固定连接在机身1前部的左右两侧,后机翼3固定连接在机身1后部的左右两侧,机身1内设置飞控系统以及用于检测机身姿态的传感器或检测仪器,所述传感器或检测仪器与飞控系统相连接。如图3所示,在本发明的一种实施方式中,位于前机翼2前方的机身内腔形成机头舱11,位于前机翼2和后机翼3之间的机身内腔形成机腹舱12,位于后机翼3后方的机身内腔形成机尾舱13。机头舱11可安装机载设备和飞控系统;机腹舱12内设置驾驶舱和载荷舱,同时还可以设置燃料箱或电池组;机尾舱13内可部署起降传感器,并针对起降特殊要求进行加强设计。在前机翼2后缘靠近翼尖的部位设置有副翼21,在后机翼3后缘靠近翼尖的部位设置有副翼31,用于速度和翻滚控制。在前、后机翼的翼尖还可以设置翼尖小翼,以减少诱导阻力。翼尖小翼为公知结构,不再图示。

45.本发明的前后两个机翼也可以设置在机身的两端,如图4所示,前机翼2固定连接在机身1前端并向左右两侧延伸,后机翼3固定连接在机身1后端并向左右两侧延伸,这样前机翼2、后机翼3与机身1连接成工字形,机身内腔不再区分机头舱、机腹舱和机尾舱。

46.本发明在前后机翼上均安装有动力装置,如图1所示,前动力装置4以固定角度安装在前机翼2上,后动力装置5以固定角度安装在后机翼3上。根据需要,前、后动力装置均可以设置多个,比如设置2个、4个或6个等,在图1中前动力装置4和后动力装置5均为4个。所述前、后动力装置均与飞控系统相连接。

47.虽然图1中所示的动力装置为带有螺旋桨(或旋翼)的动力装置,但本发明中的前动力装置4和后动力装置5并不限于此,可以为由活塞发动机、转子发动机、涡轮发动机或电机驱动的螺旋桨,或为涡轮喷气发动机、涡轮风扇发动机、涵道风扇发动机等已知的飞机动力装置,比如图2示出了不带螺旋桨(或旋翼)的前、后动力装置4、5。根据动力装置的类型不同,其在机翼上的安装位置也可以是不同的,比如前动力装置4可以安装在前机翼2的前缘或后缘、上面或下面;后动力装置5安装在后机翼3的前缘或后缘、上面或下面。但无论安装在机翼的什么位置,前、后动力装置的安装角度都是固定的,其轴线是不需要倾转的。

48.本发明与现有技术的一个重要区别在于,前机翼和后机翼的安装角采用了打破常规的角度。如图2所示,前机翼2翼根处的翼剖面弦线20与机身纵轴线10之间的夹角为前机翼的安装角,后机翼3翼根处的翼剖面弦线30与机身纵轴线10之间的夹角为后机翼的安装角。在本发明中,前后机翼的安装角均为20

‑

60度,这是远远大于现有固定翼飞机的机翼安装角的。在图2所示的实施例中,前机翼与后机翼的安装角相同,均为α,即α介于20

‑

60度之间,本实施例中α优选为30

‑

45度,该角度范围可以比较好地兼顾平衡起降效率和巡航平飞时机身的倾斜角度及风阻。

49.前动力装置4和后动力装置5分别以固定角度安装在前机翼2和后机翼3上,根据前、后动力装置4、5的类型不同,它们可能对飞机产生向前、向上的拉力或推力。在本技术中,将前、后动力装置4、5所产生的拉力或推力统称为“动力”,并将“动力”的作用线称为前、后动力装置的“轴线”。在本发明中,前动力装置的轴线40与机身纵轴线10之间的夹角为固定值,并介于20

‑

60度之间;后动力装置的轴线50与机身纵轴线10之间的夹角也为固定值,

并介于20

‑

60度之间。在图2所示的实施例中,前动力装置的轴线40、后动力装置的轴线50与机身纵轴线10之间的夹角相同,均为β,即β介于20

‑

60度之间,本实施例中β优选为30

‑

45度,该角度范围可以比较好地兼顾起降效率和巡航平飞时机身的倾斜角度。

50.在本发明的该优选实施例中,前机翼的翼剖面弦线20与前动力装置的轴线40近乎平行,但有一个微小的夹角(比如3

‑5°

),后机翼3的翼剖面弦线30与后动力装置的轴线50近乎平行,但有一个微小的夹角(比如3

‑5°

),即α略大于β。

51.本发明所采用的机翼安装角很大,如果按照传统固定翼飞机的方式进行滑跑起飞,阻力太大,无法获得足够的升力,无法起飞;如果按照传统固定翼飞机的方式保持机身大致水平的状态进行巡航平飞,也会因迎角过大,可能产生失速。因此,本发明需要有特别的飞行控制方式。

52.下面对本发明固定翼飞机的控制方法进行说明。

53.如图5所示,本发明固定翼飞机在起飞前,机身呈水平状态停在地面上。起飞时,先启动前动力装置4,前动力装置4产生的动力沿其轴线40的方向斜向上,即与水平线呈20

°‑

60

°

,该动力具有竖直向上的分力,可以使机头先脱离地面向上翘起,如图6所示,机身将呈倾斜状态。为了避免机身倾斜时机尾发生触地,可将机尾舱设置得短一些,使机尾舱的长度小于机头舱的长度。随着机身1的逐渐倾斜,机身纵轴线10与水平面的夹角γ逐渐增大,前动力装置和后动力装置的轴线40、50也逐渐向竖直方向偏转,因此前动力装置4的动力在竖直向上的分力逐渐增大;当机身纵轴线10与水平面的夹角γ接近、等于或略超过90

°‑

β(即γ与β互余)时,即前、后动力装置的轴线40、50均朝向或接近于朝向竖直方向时,后动力装置5也启动,机尾也脱离地面,前动力装置4和后动力装置5同时产生向上的动力,使飞机保持机身倾斜的状态,垂直升空到预定高度。

54.在飞机升空后,如果前、后动力装置产生的升力等于飞机的重量,可使飞机处于机身倾斜的悬停状态(仍如图6所示),此时由于前、后动力装置的轴线40、50均朝向竖直方向,没有产生水平方向的动力,因此飞机不会产生水平方向的运动,前后机翼也不会产生气动升力。

55.当飞机在空中准备巡航平飞时,使前动力装置4产生的动力小于后动力装置5,机头由向上倾斜逐渐变为向下倾斜,如图7所示,前、后动力装置的轴线40、50也逐渐由竖直方向向水平方向偏转,前动力装置4和后动力装置5的动力在水平方向上的分力逐渐增大,在竖直方向上的分力则逐渐减小;飞机产生水平方向的运动,从而在前后机翼上开始产生向上的气动升力,正好可以弥补因动力在竖直方向上的分力减小带来的升力不足。当前、后动力装置的轴线40、50变为水平或接近水平时,前动力装置4和后动力装置5为飞机巡航平飞提供动力,因α略大于β,此时前、后机翼2、3的迎角跟传统固定翼飞机在巡航平飞时的迎角是一致的,前、后机翼2、3上产生的气动升力足以将飞机维持在预定高度。这样,飞机从升空后的悬停状态到巡航平飞状态,机身差不多倾转了90

°

(图6到图7),本发明的一个显著特征就是从垂直升空到巡航平飞时的机身倾转。可以在机身中设置重心稳定机构,以提升飞行的稳定性。飞机在巡航平飞时一直维持图7所示的机头向下倾斜的状态,这也正是本发明跟传统固定翼飞机在飞行姿态上有明显区别的一个方面,如果载人的话,可以设置驾驶舱自动同步水平平衡系统和座椅自动调节系统,以自动适应机身姿态的变化。

56.图8表示了飞机从悬停状态到巡航平飞状态的切换过程中升力的变化趋势。其中,

横轴表示前、后动力装置的轴线相对于竖直方向的角度,纵轴表示升力,f1表示前后动力装置产生的升力(即动力在竖直方向上的分力),f2表示在机翼上产生的气动升力,f表示f1、f2的合力。当然这些力不一定是线性变化的,但图8仅是为了直观地表示f1、f2在变化时的互补关系,以及由于f1、f2的互补变化,使飞机可以获得一个相对稳定的合成升力f。

57.图9以更加直观的方式表示了本发明固定翼飞机从垂直起飞到巡航平飞过程的机身姿态变化,图中左端表示机头,右端表示机尾。

58.飞机从巡航平飞到降落的过程,相当于是上述从垂直起飞到巡航平飞的逆过程。

59.当飞机巡航平飞到目的地准备降落时,使前动力装置产生的动力大于后动力装置,机头由向下倾斜逐渐变为向上倾斜,前动力装置和后动力装置的轴线也逐渐向竖直方向偏转,即由图7所示状态变为图6所示状态,前、后动力装置4、5的动力在竖直方向上的分力逐渐增大,飞机的平飞速度下降,前后机翼上产生的气动升力也下降;当前、后动力装置的轴线40、50变为竖直时,飞机呈悬停状态,然后前动力装置4和后动力装置5同步降低动力,飞机开始垂直降落,机尾先着地,后动力装置5停止工作,前动力装置4继续降低动力,直至机头也着地,完成降落,回到图5所示状态。

60.图10以更加直观的方式表示了本发明固定翼飞机从巡航平飞到垂直降落过程的机身姿态变化,图中左端表示机头,右端表示机尾。

61.以上所述仅是本发明的优选实施方式,应当指出,对于本技术领域的普通技术人员来说,在不脱离本发明技术原理的前提下,还可以做出若干改进和替换,这些改进和替换也应视为本发明的保护范围。