1.本实用新型涉及车辆的技术领域,具体是涉及一种可倾斜的三轮车。

背景技术:

2.三轮车作为传统的交通用车辆,既能实现载人,又能实现载物,使用范围广,需求量大,因此,提高三轮车的使用性能成为了行业研究的重点。

3.目前,现有的三轮车的的前轮和后轮直接通过连杆和减震器安装于车架上,在三轮车转弯或通过不平路面时,需要靠连杆和减震器来适应,导致车辆会出现倾斜,且在三轮车出现严重倾斜时,车辆的结构负担增大,存在车辆结构损坏的风险。虽然现有部分三轮车上设置了限制倾斜的结构来防止车辆过度倾斜,但是,在实际使用过程中,被限制倾斜量的三轮车在高速运行时,难以适应车辆的振动需求,导致车辆振动大,仍然会使车辆承受较大的结构负担,既影响驾乘体验,又存在较大的损坏风险,安全可靠性较差。

技术实现要素:

4.针对现有技术中存在的上述问题,现旨在提供一种可倾斜的三轮车,以在车辆的后悬挂结构上设置调节装置,通过调节装置对后悬挂结构的进行限制,并实时调节限制后悬挂结构的强度,实现对车辆倾斜量大小的调节,既能适应车辆低速行驶需求,又能满足车辆高速行驶需求,减轻了车辆结构负担,降低了车辆结构损坏风险,同时减轻了车辆振动,提升了驾乘体验,防止了车辆倾翻问题,更安全可靠。

5.具体技术方案如下:

6.一种可倾斜的三轮车,具有这样的特征,包括:

7.车架,车架具有前端和后端,且车架的后端朝上翘起后于其后端的底部形成底腔;

8.前悬挂结构,前悬挂结构设置于车架的前端,并于前悬挂结构上安装前轮;

9.后悬挂结构,后悬挂结构设置于车架的后端且位于底腔内,后悬挂结构包括连接架、车轮架以及后减震器,并且,沿车架的长度方向,连接架的一端铰接于车架上,连接架的另一端与车架翘起的后端之间设置有后减震器,车轮架垂直于车架的长度方向设置且其中部套设于连接架上并转动连接,车轮架的两端分别设置有后轮;

10.调节装置,调节装置设置于后悬挂结构上,调节装置包括驱动器、扭杆、扭簧以及连杆,驱动器沿车架的长度方向布置且安装于连接架上,扭杆沿垂直于车架的长度方向布置且其中部转动安装于连接架上,扭杆上沿其径向设置有伸出的后摆杆,后摆杆与驱动器铰接,扭杆的两端分别万向连接有一连杆,且连杆均沿车架的长度方向布置,连杆背离套接扭杆的一端万向连接于车轮架的两端上,同时,于每一连杆和扭杆的连接处均设置有扭簧,扭簧的两端分别与扭杆和对应的连杆连接。

11.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,连杆和车轮架之间的万向连接为球接结构,包括球座和球体,球座的一端固定于车轮架上,球座的另一端设置有贯穿布置的球碗,且球体设置于球碗内,同时,球体上设置有贯穿的通孔,连杆连接于的车轮架上的一端插设于通孔

内。

12.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,连接架包括主支撑杆和辅助支撑杆,主支撑杆的一端铰接于车架上,主支撑杆的另一端与后减震器铰接,辅助支撑杆设置于主支撑杆铰接于车架的一端且对称设置于主支撑杆的两侧,同时,辅助支撑杆的一端与主支撑杆固定连接,另一端与车架铰接。

13.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,还包括驱动安装座,驱动安装座设置于主支撑杆的上方且与主支撑杆之间设置有间隔,驱动安装座的一端朝下弯折延伸并固定于主支撑杆上,驱动器和扭杆均安装于驱动安装座上。

14.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,车轮架包括套筒、两后支撑臂以及两车轮安装板,套筒套设于主支撑杆上且转动连接,套筒位于驱动安装座和主支撑杆之间的间隔范围内,两后支撑臂对称设置于套筒的两侧,每一后支撑臂的一端与套筒固定连接,每一后支撑臂背离套筒的一端均设置有一车轮安装板,并且,每一车轮安装板上均安装有一后轮。

15.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,前悬挂结构包括前支撑架、前减震器以及前限位架,前支撑架的一端铰接于车架的前端,前支撑架的另一端朝向背离车架的方向伸出,同时,前支撑架伸出的一端上设置有前轮,同时,车架的前端上设置有向上伸出的前限位架,前减震器的两端分别铰接于前支撑架和前限位架上。

16.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,还包括保距结构,保距结构设置于车架和前轮之间,保距结构包括前摆杆和限位拉杆,前摆杆的一端固定于前轮的轮轴上,前摆杆的另一端沿前轮的轮轴的径向伸出,限位拉杆的一端铰接于前摆杆伸出的一端上,限位拉杆的另一端铰接于车架的前端。

17.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,前支撑架为双支撑结构,包括两前支撑臂,两前支撑臂对称且间隔设置,前轮设置于两前支撑臂之间的间隔内,且前轮的轮轴的两端分别安装于两前支撑臂上,并且,两前支撑臂分别位于车架的前端的两侧,两前支撑臂分别对应有一前减震器,且两前减震器的一端均铰接于前限位架上,另一端分别铰接于两前支撑臂上。

18.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,还包括转向结构,转向结构设置于车架的前端,转向结构包括方向盘和推拉杆,方向盘转动安装于车架的前端,且方向盘的转轴底部设置有朝向两侧径向伸出的转向杆,同时,每一转向杆上均铰接有一推拉杆,并且,两推拉杆的另一端分别铰接于前轮的两侧。

19.上述的一种可倾斜的三轮车,其中,前轮的中心沿其径向开设有一可容纳转向轴的转向轴孔,转向轴孔内设置有一转向轴,转向轴的中心沿前轮的轴向开设有贯穿的轮轴孔,前轮的轮轴穿设于轮轴孔内,同时,前轮的两侧均设置有转向块,并且,两转向块分别与两推拉杆铰接连接。

20.上述技术方案的积极效果是:

21.上述的可倾斜的三轮车,通过在车辆的后悬挂结构上设置调节装置,以调节装置中的连杆作用于的安装有后轮的车轮架上,实现对对车轮架倾斜量的限制,并通过调节装置中的驱动器实时调节限制车轮架的强度,实现对车辆倾斜量大小的调节,可在车辆低速行驶时增强限制,减小后悬挂结构的倾斜量,维持车辆运行姿态的问题,并且可在车辆高速行驶时减小限制,增大后悬挂结构的倾斜量,使得车辆可随路况随意倾斜,提高车辆的通过

适应力,从而减轻了车辆结构负担,降低了车辆结构损坏风险,同时减轻了车辆振动,提升了驾乘体验,防止了车辆倾翻问题,车辆更安全可靠。

附图说明

22.图1为本实用新型的一种可倾斜的三轮车的实施例的一视角的结构图;

23.图2为本实用新型的一种可倾斜的三轮车的实施例的另一视角的结构图;

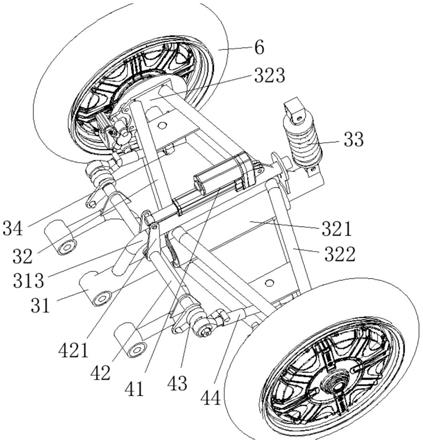

24.图3为本实用新型一较佳实施例的后悬挂结构和调节装置的安装图;

25.图4为本实用新型一较佳实施例的调节装置的结构图;

26.图5为本实用新型一较佳实施例的球接结构的结构图;

27.图6为本实用新型一较佳实施例的连接架的结构图;

28.图7为本实用新型一较佳实施例的车轮架的结构图;

29.图8为本实用新型一较佳实施例的前悬挂结构的结构图;

30.图9为本实用新型一较佳实施例的前轮的结构图。

31.附图中:1、车架;11、前端;12、后端;2、前悬挂结构;21、前支撑架;22、前减震器;23、前限位架;24、保距结构;211、前支撑臂;241、前摆杆;242、限位拉杆;3、后悬挂结构;31、连接架;32、车轮架;33、后减震器;34、球接结构;311、主支撑杆;312、辅助支撑杆;313、驱动安装座;321、套筒;322、后支撑臂;323、车轮安装板;341、球座;342、球体;4、调节装置;41、驱动器;42、扭杆;43、扭簧;44、连杆;421、后摆杆;5、前轮;51、转向轴孔;52、转向轴;53、轮轴;54、转向块;521、轮轴孔;6、后轮;7、转向结构;71、方向盘;72、推拉杆;711、转向杆。

具体实施方式

32.为了使本实用新型实现的技术手段、创作特征、达成目的与功效易于明白了解,以下实施例结合附图1至附图9对本实用新型提供的技术方案作具体阐述,但以下内容不作为本实用新型的限定。

33.图1为本实用新型的一种可倾斜的三轮车的实施例的一视角的结构图;图2为本实用新型的一种可倾斜的三轮车的实施例的另一视角的结构图。如图1和图2所示,本实施例提供的可倾斜的三轮车包括:车架1、前悬挂结构2、后悬挂结构3以及调节装置4。

34.具体的,车架1具有一定长度,车架1的两端分别为前端11和后端12,此时,车架1的后端12朝上翘起后向后延伸,使得车架1的后端12的底部形成底腔,为后续后悬挂结构3的安装提供了安装空间。

35.具体的,前悬挂结构2设置于车架1的前端11,并于前悬挂结构2上安装前轮5,即通过前悬挂结构2实现将前轮5安装于车架1的前端11,满足车辆的移动需求。

36.图3为本实用新型一较佳实施例的后悬挂结构和调节装置的安装图。如图1至图3所示,后悬挂结构3设置于车架1的后端12且位于底腔内,使得车架1的后端12能将后悬挂结构3罩住,即提高了安全性,还为后续在车架1和后悬挂结构3之间设置有减震结构提供了条件。此时,后悬挂结构3又包括连接架31、车轮架32以及后减震器33,在沿车架1的长度方向上,连接架31的一端铰接于车架1上,使得连接架31可在车架1上上下摆动,同时,连接架31的另一端与车架1翘起的后端12之间设置有后减震器33,即通过后减震器33与连接架31进行连接,从而实现对连接架31另一端的支撑,同时也可通过减震器减缓连接架31在车架1上

的摆动量,达到减震的目的。并且,将车轮架32垂直于车架1的长度方向设置,且车轮架32的中部套设于连接架31上并转动连接,使得车轮架32可在连接架31上转动,从而适应后轮6运行时可能出现的起伏状态,保证车辆的灵活性,另外,于车轮架32的两端分别设置有后轮6,即通过车轮架32将后轮6安装于连接架31上,从而实现后轮6在车架1的后端12的安装,满足车辆的移动需求。

37.图4为本实用新型一较佳实施例的调节装置的结构图。如图1至图4所示,调节装置4设置于后悬挂结构3上,通过调节装置4控制后悬挂结构3的倾斜量,为车辆能适应高速和低速运行提供了条件。此时,调节装置4又包括驱动器41、扭杆42、扭簧43以及连杆44,驱动器41为伸缩驱动器41,可为气缸、液压缸以及电动缸中的一种,将驱动器41沿车架1的车架1的长度方向布置,并且,驱动器41安装于连接架31上,同时,将扭杆42沿垂直于车架1的长度方向布置,且扭杆42的中部转动安装于连接架31上,使得扭杆42能在连接架31上转动,同时,扭杆42上沿其径向设置有伸出的后摆杆421,后摆杆421与驱动器41铰接,从而使得在驱动器41做伸缩运动时,驱动器41能通过后摆杆421带动扭杆42在连接架31上绕自身轴线旋转。另外,于扭杆42的两端分别万向连接有一连杆44,使得连杆44可在扭杆42上摆动,两者的连接处更灵活,且连杆44均沿车架1的长度方向布置,同时,将连杆44背离套接扭杆42的一端万向连接于车轮架32的两端上,并且,于每一连杆44和扭杆42的连接处均设置有扭簧43,扭簧43的两端分别与扭杆42和对应的连杆44连接,即在扭杆42在驱动器41的作用下绕自身轴线旋转时,扭杆42能通过扭簧43带动对应的连杆44偏转,从而通过连杆44作用于车轮架32上,并且扭杆42旋转角度越大,连杆44作用于车轮架32上的力越大,即通过驱动器41控制了连杆44作用于车轮架32上的作用力,使得车轮架32在连接架31上的转动幅度受到连杆44的限制,即通过调节装置4控制了后悬挂结构3的倾斜量,满足车辆低速和高速两种运行状态下对后悬挂结构3的不同倾斜量的使用需求,结构设计更合理。

38.图5为本实用新型一较佳实施例的球接结构的结构图。如图4和图5所示,连杆44和车轮架32之间的万向连接为球接结构34,此时,球接结构34又包括球座341和球体342,将球座341的一端固定于车轮架32上,实现了球座341和车轮架32的连接,同时,球座341的另一端设置有贯穿布置的球碗,并且,球体342设置于球碗内,使得球体342能在球碗内沿任一方向转动,灵活性更高,同时,于球体342上设置有贯穿的通孔,并将连杆44连接于的车轮架32上的一端插设于通孔内,即连杆44作用于车轮架32上的限制力通过球体342和球座341传递,从而适应了车辆运行过程中后悬挂出现倾斜而导致作用角度发生变化时的使用需求,结构设计更合理。

39.图6为本实用新型一较佳实施例的连接架的结构图。如图1至图3以及图6所示,后悬挂结构3中的连接架31又包括主支撑杆311和辅助支撑杆312,此时,主支撑杆311的一端铰接于车架1上,主支撑杆311的另一端与后减震器33铰接,即主支撑杆311作为连接杆的主要受力结构,能在车架1上摆动,且能通过后减震器33实现减震。同时,将辅助支撑杆312设置于主支撑杆311铰接于车架1的一端且对称设置于主支撑杆311的两侧,同时,辅助支撑杆312的一端与主支撑杆311固定连接,另一端与车架1铰接,即通过辅助支撑杆312提升了主支撑杆311铰接于车架1上的连接强度,提升了连接架31的承载能力。

40.更加具体的,连接架31上还设置有驱动安装座313,此时,将驱动安装座313设置于主支撑杆311的上方且与主支撑杆311之间设置有间隔,通过驱动安装座313和主支撑杆311

之间设置的间隔为后续车轮架32的安装提供了安装空间,同时也防止了对车轮架32在主支撑杆311上转动时造成干扰。并且,驱动安装座313的一端朝下弯折延伸并固定于主支撑杆311上,即通过驱动安装座313朝下弯折的一端与主支撑杆311固定连接,实现了驱动安装座313在主支撑杆311上的安装,实现了驱动安装座313和主支撑杆311的整体式布置,结构强度更高。另外,将驱动器41和扭杆42均安装于驱动安装座313上,为驱动器41和扭杆42的安装提供了安装基础,结构设计更合理。

41.图7为本实用新型一较佳实施例的车轮架的结构图。如图1至图3以及图7所示,后悬挂结构3中的车轮架32又包括套筒321、两后支撑臂322以及两车轮安装板323,此时,将套筒321套设于主支撑杆311上且套筒321和主支撑杆311转动连接,同时,套筒321位于驱动安装座313和主支撑杆311之间的间隔范围内,既能限制套筒321在主支撑杆311上移动,还防止了驱动安装座313后续干扰车轮架32转动的问题。另外,将两后支撑臂322对称设置于套筒321的两侧,并且,每一后支撑臂322的一端与套筒321固定连接,每一后支撑臂322背离套筒321的一端均设置有一车轮安装板323,并且,每一车轮安装板323上均安装有一后轮6,使得在套筒321在主支撑杆311上转动时,两后支撑臂322能跟随套筒321转动,从而实现两后轮6的起伏运动,即适应车辆行驶过程中在经过不同路况时车轮会起伏运动的使用需求,保证车辆的正常通行,保证车轮的灵活性,结构设计更合理。

42.图8为本实用新型一较佳实施例的前悬挂结构的结构图。如图1、图2以及图8所示,前悬挂结构2又包括前支撑架21、前减震器22以及前限位架23,此时,前支撑架21的一端铰接于车架1的前端11,前支撑架21的另一端朝向背离车架1的方向伸出,即车架1的前端11的前方伸出有一前支撑架21,且伸出的前支撑架21可在车架1的前端11上偏转,从而适应车辆运行过程中的路况起伏的使用需求。同时,前支撑架21伸出的一端上设置有前轮5,即通过前支撑架21为前轮5的安装提供了安装载体,使得前支撑架21能跟随前轮5进行起伏升降。同时,车架1的前端11上设置有向上伸出的前限位架23,前减震器22的两端分别铰接于前支撑架21和前限位架23上,使得在车辆经过不平的路面时,前支撑架21能跟随前轮5起伏升降,从而使得前支撑架21能绕其与车架1的前端11的铰接点发生偏转并作用于前减震器22上,通过前减震器22适应前支撑架21的偏转并吸收振动,既能适应路况,保证车辆的通过性和稳定性,提升了驾乘人员乘坐的乘坐体验,结构设计更合理。

43.更加具体的,前轮5和车架1之间还设置有保距结构24,此时,保距结构24又包括前摆杆241和限位拉杆242,将前摆杆241的一端固定于前轮5的轮轴53上,前摆杆241的另一端沿前轮5的轮轴53的径向伸出,限位拉杆242的一端铰接于前摆杆241伸出的一端上,限位拉杆242的另一端铰接于车架1的前端11,即前摆杆241、前支撑架21、车架1以及限位拉杆242形成一四边形结构,从而使得在前支撑架21在车架1上起伏摆动时,能通过限位拉杆242限制前摆杆241跟随前支撑架21摆动,从而使得前轮5的轮轴53和车架1之间的距离维持不变,为后续维持前轮5上安装的转向结构7的转向行程不变提供了条件,有效防止了前轮5上后续安装的转向结构7损坏的问题。

44.更加具体的,前支撑架21为双支撑结构,此时,前支撑架21又包括两前支撑臂211,两前支撑臂211对称且间隔设置,前轮5设置于两前支撑臂211之间的间隔内,且前轮5的轮轴53的两端分别安装于两前支撑臂211上,使得前轮5的轮轴53的两端均有对应的前支撑臂211进行安装,保证了前轮5受力的均匀性,延长了前轮5的使用寿命。并且,两前支撑臂211

分别位于车架1的前端11的两侧,不仅使得车架1同样能受力均匀,提升车架1的稳定性,还使得前轮5能处于车架1长度方向的中间轴线上,提高了车辆的操控性,利于其它结构部件的安装和连接。另外,两前支撑臂211分别对应有一前减震器22,且两前减震器22的一端均铰接于前限位架23上,另一端分别铰接于两前支撑臂211上,使得一前支撑臂211对应有一前减震器22,进一步提高了车辆的结构强度和减震效果,承载能力更强,使得车辆具有更舒适的乘坐体验。

45.更加具体的,车架1上还设置有转向结构7,且转向结构7设置于车架1的前端11,方便转向结构7作用于前轮5上。此时,转向结构7又包括方向盘71和推拉杆72,方向盘71转动安装于车架1的前端11,且方向盘71的转轴底部设置有朝向两侧径向伸出的转向杆711,同时,每一转向杆711上均铰接有一推拉杆72,并且,两推拉杆72的另一端分别铰接于前轮5的两侧,即驾驶人员可通过转动方向盘71来驱动两推拉杆72移动,通过两推拉杆72分别作用于前轮5的两侧,实现前轮5的转向操控。

46.图9为本实用新型一较佳实施例的前轮的结构图。如图1、图2以及图8和图9所示,前轮5的中心沿其径向开设有一可容纳转向轴52的转向轴孔51,转向轴孔51内设置有一转向轴52,使得转向轴52能在转向轴孔51内转动,从而使得前轮5能绕转向轴52转动,实现前轮5的偏摆,同时,转向轴52的中心沿前轮5的轴向开设有贯穿的轮轴孔521,并且,前轮5的轮轴53穿设于轮轴孔521内,即转向轴52通过前轮5的轮轴53安装于前支撑臂211上,实现前轮5在车架1上的安装,同时也保证了前轮5绕转向轴52转动的使用需求,同时,前轮5的两侧均设置有转向块54,并且,两转向块54分别与两推拉杆72铰接连接,即通过推拉杆72作用于转向块54上,通过转向块54带动前轮5绕转向轴52转动,实现前轮5的偏转,从而实现前轮5的转向操控。值得指出的是,前轮5为自驱动车轮,其内部电路结构与现有电动自行车上的自驱动车轮的内部电路结构相同或相似,因此,此处不再赘述。

47.作为优选的实施方式,每一后轮6和车轮安装板323之间均设置有刹车件,通过刹车件提供了车辆的安全性。

48.本实施例提供的可倾斜的三轮车,包括车架1、前悬挂结构2、后悬挂结构3以及调节装置4;通过在车辆的后悬挂结构3上设置调节装置4并作用于安装有后轮6的车轮架32上,实现对车轮架32倾斜量的限制,并通过调节装置4中的驱动器41实时调节限制车轮架32的强度,实现对车辆倾斜量大小的调节,可在车辆低速行驶时增强对车轮架32的限制,减小后悬挂结构3的倾斜量,维持车辆运行姿态,也可在车辆高速行驶时减小对车轮架32的限制,增大后悬挂结构3的倾斜量,使得车辆可随路况随意倾斜,提高车辆的自适应性,有效减轻了车辆结构负担,降低了车辆结构损坏的风险,同时减轻了车辆振动,提升了驾乘体验,防止了车辆倾翻问题,车辆更安全可靠。

49.以上仅为本实用新型较佳的实施例,并非因此限制本实用新型的实施方式及保护范围,对于本领域技术人员而言,应当能够意识到凡运用本实用新型说明书及图示内容所作出的等同替换和显而易见的变化所得到的方案,均应当包含在本实用新型的保护范围内。