1.本发明涉及后浇带领域,尤其是涉及一种新型后浇带独立支撑系统。

背景技术:

2.后浇带是在建筑施工中为防止现浇钢筋混凝土结构由于自身收缩不均或沉降不均可能产生的有害裂缝,按照设计或施工规范要求,在基础底板、墙、梁相应位置留设的混凝土带。由于后浇带留置时间较长,为提升后浇带周侧的承载能力,通常采用钢管扣件式脚手架搭设独立支撑系统。

3.相关技术中申请号为cn202020182866.x的中国专利,提出了一种后浇带独立支撑系统,包括支架、设置于支架上的套管、设置于套管内的上立杆、设置于上立杆顶端的顶托,上立杆通过插销固定与套管的连接,上立杆杆身上间隔设置有用于配合插销的多个销孔,套管上设置有用于插销穿过的竖缝,套管外套接用于对插销限位的调整旋钮,套管外壁设置螺纹,套管外壁通过螺纹螺接调整旋钮。上述后浇带独立支撑系统能有效解决模板搭设及支撑问题,且整体制作简单。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为存在有以下缺陷:在安装后浇带独立支撑系统的过程中,由于独立支撑系统包括多组支撑体系,需要人工单独调整每个支撑体系中的上立杆高度,且每个支撑体系对后浇带两侧构件的顶撑程度由人工经验判断,使得多组支撑体系的顶撑程度存在区别,导致后浇带独立支撑系统承受荷载不均匀。

技术实现要素:

5.为了改善后浇带独立支撑系统承受荷载不均匀的问题,本技术提供一种新型后浇带独立支撑系统。

6.本技术提供的一种新型后浇带独立支撑系统采用如下的技术方案:一种新型后浇带独立支撑系统,包括多组设置于底板的支撑体系,所述支撑体系包括支架、套管、上立杆和顶托,所述支架包括竖直立杆、固定于竖直立杆顶部的上盖板和固定于竖直立杆底部的下盖板,所述套管固定于所述上盖板上,所述上立杆穿设于所述上盖板上;位于后浇带一侧的多组所述支撑体系之间共同设置有顶撑传导组件,所述顶撑传导组件与底板之间设置有液压缸,所述顶撑传导组件包括多个相互拼接的传导板,所述液压缸的输出轴与所述传导板的底壁抵接适配,所述传导板的顶壁与所述上立杆的底部抵接适配,且所述传导板的顶壁放置有用于检测传导板水平度的检测件。

7.通过采用上述技术方案,在安装后浇带独立支撑系统的过程中,通过液压缸推动传导板向上运动,并通过传导板带动多组支撑体系的上立杆同步上升,检测件可以在顶撑过程中监测传导板的水平状态,施工人员可以根据水平状态调整液压缸的顶撑情况,直至顶托抵紧于后浇带两侧的构件,且顶撑程度达到设计值,再将上立杆与套管相互固定,即可完成独立支撑系统的安装,由于多个上立杆同步上升,使得多组支撑体系对后浇带两侧的构件顶撑程度基本一致,以此实现提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度的效果,可

以提升对后浇带两侧构件的支撑稳定性,有利于提升施工过程的安全性。在完成后浇带独立支撑系统的安装后,液氧缸可以不撤除,并对传导板进行继续支撑,使得传导板在使用过程中始终处于水平状态,有利于提升后浇带独立支撑系统的承载能力。

8.可选的,所述竖直立杆与所述上立杆之间设置有导向组件,所述导向组件包括固定套设于所述竖直立杆上的固定环、套设于所述上立杆上的导向环、固定于所述固定环与所述导向环之间的第一连接杆和固定于相邻所述固定环之间的第二连接杆。

9.通过采用上述技术方案,导向环可以限制上立杆的运动方向,使得上立杆稳定地上升,进一步提升多组支撑体系对构件的顶撑程度的一致性,有益于提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度。且在支撑构件的过程中,导向环还可以限制上立杆轴线发生偏移,有利于稳定地支撑构件可选的,所述传导板与所述下盖板之间填充有支撑垫板。

10.通过采用上述技术方案,在驱使上立杆上升至设计高度后,施工人员可以在传导板与下盖板之间填充支撑垫板,并保证每组支撑体系与传导板之间的支撑垫板数量一致,即可将液压缸置换出来,同时利用支撑垫板限制上立杆的运动,有利于提升支撑体系的承载能力。

11.可选的,所述上盖板的顶壁铰接有辅助支撑杆,所述辅助支撑杆远离所述上盖板的端部铰接有活动块,所述活动块滑移于所述顶托的底壁上,所述辅助支撑杆的中部铰接有传动杆,所述传动杆远离所述辅助支撑杆的端部铰接于所述上立杆上。

12.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,传动杆的两端发生摆动,并带动两个辅助支撑杆朝向上立杆摆动,直至上立杆上升至设计高度时,辅助支撑杆的端部可以对顶托中心处的周侧进行支撑,使得顶托均匀地支撑后浇带两侧的构件,且有利于提升每组支撑体系的承载能力。

13.可选的,所述上盖板于所述辅助支撑杆的端部两侧均固定有支撑板,所述支撑板穿设有第一转动杆,所述第一转动杆固定于所述辅助支撑杆上;所述第一转动杆与所述支撑板之间设置有制动机构,当所述上立杆下降时,所述制动机构限制所述第一转动杆的转动。

14.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆绕第一转动杆的轴线摆动,直至上立杆上升至设计高度,辅助支撑杆与上立杆共同支撑顶托;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,制动机构限制第一转动杆的转动,进而限制辅助支撑杆的转动以及上立杆的下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

15.可选的,所述制动机构包括固定套设于所述第一转动杆上的制动环和滑移设置于所述支撑板上的卡接块,所述制动环的外周壁开设有多个卡接槽,所述卡接块与所述卡接槽滑移插接适配,所述卡接块靠近所述制动环的端部一侧开设有斜面,所述卡接块的斜面背离所述上立杆。

16.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆朝上立杆摆动,且带动制动环同步转动,卡接槽的内壁抵接于卡接块的斜面,并推动卡接块沿竖直方向滑移出卡接槽,卡接块由于重力落入相邻的卡接槽内,并重复上述步骤,直至上立杆上升至设计高度;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,卡接槽的内壁贴合并抵接于卡接块的侧壁,但不能推动卡接块滑移出卡接槽,即可稳定地限制第一转动杆反

向转动,进而稳定地限制上立杆下降。

17.可选的,所述支撑板开设有滑槽,所述卡接块固定有与所述滑槽滑移适配的滑块,所述支撑板于所述滑槽内设置有驱使所述滑块朝向制动环运动的第一弹性件。

18.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆朝上立杆摆动,且带动制动环同步转动,卡接槽的内壁抵接于卡接块的斜面,卡接块沿竖直方向滑移出卡接槽,第一弹性件处于拉伸或压缩状态,直至卡接块与下一个卡接槽对齐时,第一弹性件对卡接块施加朝向制动环轴线的弹性力,卡接块在重力以及弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆上升至设计高度;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,卡接槽的内壁贴合并抵接于卡接块的侧壁,但不能推动卡接块滑移出卡接槽,第一弹性件也持续对卡接块施加朝向制动环轴线的弹性力,使得卡接块稳定地插接于卡接槽内,进一步稳定地限制第一转动杆反向转动,进而稳定地限制上立杆下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

19.可选的,所述第一弹性件包括位于所述滑槽内的弹簧,所述弹簧的一端连接于所述滑槽内壁上、另一端连接于所述滑块的侧壁上。

20.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆朝上立杆摆动,且带动制动环同步转动,卡接槽的内壁抵接于卡接块的斜面,卡接块沿竖直方向滑移出卡接槽,弹簧处于压缩状态,直至卡接块与下一个卡接槽对齐时,弹簧开始回弹并对卡接块施加朝向制动环轴线的弹性力,卡接块在重力以及弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆上升至设计高度;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,卡接槽的内壁贴合并抵接于卡接块的侧壁,但不能推动卡接块滑移出卡接槽,弹簧也持续对卡接块施加朝向制动环轴线的弹性力,使得卡接块稳定地插接于卡接槽内,进一步稳定地限制第一转动杆反向转动,进而稳定地限制上立杆下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

21.可选的,所述制动机构包括固定套设于所述第一转动杆上的制动棘轮、铰接于所述支撑板上的制动棘爪和用于确保所述制动棘爪定向转动的第二弹性件,所述制动棘爪与所述制动棘轮啮合。

22.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆朝上立杆摆动,且带动制动棘轮同步转动,制动棘轮的齿牙抵接于弧面,并驱使制动棘爪朝向远离制动棘轮的方向摆动,第二弹性件处于拉伸或压缩状态,直至卡接块与下一个卡接槽对齐时,制动棘爪在重力以及第二弹性件的弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆上升至设计高度;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,制动棘轮的齿牙贴合并抵接于制动棘爪的端部,但不能推动制动棘爪摆动,第二弹性件也通过弹性力使得制动棘爪稳定地卡接于制动棘爪相邻的齿牙之间,进一步稳定地限制第一转动杆反向转动,进而稳定地限制上立杆下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

23.可选的,所述第二弹性件包括拉簧,所述拉簧的一端连接于所述支撑板上、另一端连接于所述制动棘爪上。

24.通过采用上述技术方案,在上立杆上升的过程中,辅助支撑杆朝上立杆摆动,且带动制动棘轮同步转动,制动棘轮的齿牙抵接于弧面,并驱使制动棘爪朝向远离制动棘轮的方向摆动,拉簧处于拉伸状态,直至卡接块与下一个卡接槽对齐时,制动棘爪在重力以及拉

簧的弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆上升至设计高度;在顶托承受荷载的过程中,若顶托承载与上立杆出现下降的驱使时,制动棘轮的齿牙贴合并抵接于制动棘爪的端部,但不能推动制动棘爪摆动,拉簧也通过弹性力使得制动棘爪稳定地卡接于制动棘爪相邻的齿牙之间,进一步稳定地限制第一转动杆反向转动,进而稳定地限制上立杆下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

25.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:1.通过液压缸推动传导板向上运动,并通过多个拼接的传导板带动多组支撑体系的上立杆同步上升,使得多组支撑体系对后浇带两侧的构件顶撑程度基本一致,以此实现提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度的效果,可以提升对后浇带两侧构件的支撑稳定性;2.上立杆上升过程中带动辅助支撑杆摆动,辅助支撑杆的端部可以对顶托中心处的周侧进行支撑,使得顶托均匀地支撑后浇带两侧的构件,且制动环和卡接块可以限制辅助支撑杆的反转,进而限制上立杆的下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性;3.上立杆上升过程中带动辅助支撑杆摆动,辅助支撑杆的端部可以对顶托中心处的周侧进行支撑,使得顶托均匀地支撑后浇带两侧的构件,且制动棘轮、制动棘爪和拉簧可以限制辅助支撑杆的反转,进而限制上立杆的下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

附图说明

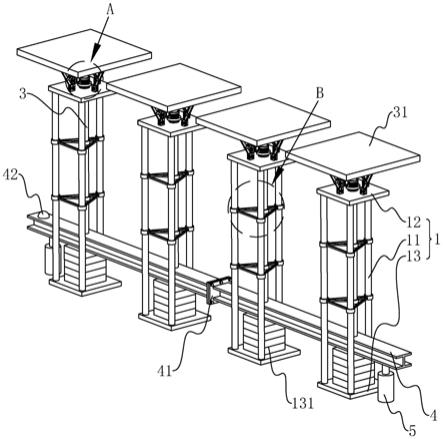

26.图1是本技术实施例一的整体结构示意图。

27.图2是图1中a部分的放大示意图。

28.图3是图1中b部分的放大示意图。

29.图4是本技术实施例一套管、上立杆、辅助支撑杆、传动杆、上盖板和制动机构的结构示意图。

30.图5是图4中c部分的放大示意图。

31.图6是本技术实施例一支撑板和制动机构的结构示意图。

32.图7是本技术实施例二套管、上立杆、辅助支撑杆、传动杆、上盖板和制动机构的结构示意图。

33.图8是图7中d部分的放大示意图。

34.附图标记:1、支架;11、竖直立杆;12、上盖板;121、支撑板;1211、滑槽;12111、弹簧;1212、挂柱;13、下盖板;131、支撑垫板;2、套管;21、调整旋钮;3、上立杆;31、顶托;311、活动块;3111、第二铰接耳板;312、活动槽;32、第四铰接耳板;33、插销;4、传导板;41、法兰板;42、检测件;5、液压缸;6、导向组件;61、固定环;62、导向环;63、第一连接杆;64、第二连接杆;7、辅助支撑杆;71、第一转动杆;72、第二转动杆;73、第三铰接耳板;8、传动杆;81、第三转动杆;82、第四转动杆;9、制动机构;91、制动环;911、卡接槽;92、卡接块;921、滑块;93、制动棘轮;94、制动棘爪;941、第五转动杆;95、拉簧。

具体实施方式

35.以下结合附图1-8对本技术作进一步详细说明。

36.相关技术中的后浇带独立支撑系统,包括支架1、设置于支架1上的套管2、设置于套管2内的上立杆3、设置于上立杆3顶端的顶托31,套管2通过焊接方式固定于上盖板12的顶壁上,上立杆3沿竖直方向穿设于上盖板12上且穿设于套管2内,竖直立杆11、套管2以及上立杆3相互平行。上立杆3通过插销33固定与套管2的连接,上立杆3杆身上间隔设置有用于配合插销33的多个销孔,套管2上设置有用于插销33穿过的竖缝,套管2外套接用于对插销33限位的调整旋钮21,套管2外壁设置螺纹,套管2外壁通过螺纹螺接调整旋钮21。顶托31的底壁中心处与上立杆3的顶端焊接。

37.实施例一本技术实施例一公开一种新型后浇带独立支撑系统。参照图1与图2,新型后浇带独立支撑系统包括多组设置于底板的支撑体系,多组支撑体系沿后浇带的长度方向等间隔布置。支撑体系包括支架1、套管2、上立杆3和顶托31,支架1包括竖直立杆11、固定于竖直立杆11顶部的上盖板12和固定于竖直立杆11底部的下盖板13,竖直立杆11为圆柱形状,且在使用过程中竖直立杆11的轴向为竖直方向,竖直立杆11可设置为三个,还可设置为四个,在本技术实施例中选择第一种,且上盖板12的底壁与三个竖直立杆11的顶端焊接,下盖板13的顶壁与三个竖直立杆11的底端焊接。

38.参照图1与图2,位于后浇带一侧的多组支撑体系之间共同设置有顶撑传导组件,顶撑传导组件与底板之间设置有液压缸5,液压缸5可设置为两个,还可设置为三个或四个,在本技术实施例中液压缸5设置为两个,且两个液压缸5分别位于顶撑传导组件的两端,在其它实施例中根据顶撑传导组件的长度选择其他数量的液压缸5。顶撑传导组件包括多个相互拼接的传导板4,即液压缸5的输出轴与传导板4的底壁抵接适配,传导板4的顶壁与上立杆3的底部抵接适配。传导板4可设置为长方体形状的钢板,还可设置为工字钢,在本技术实施例中选择第二种,工字钢抗弯性能更佳,有利于平稳地顶撑多个上立柱。为拼接相邻的传导板4,相邻两个传导板4相互靠近的端部固定有法兰板41,相互贴合的法兰板41通过螺栓连接,相邻两个传导板4的连接处设置于两个支撑体系之间。传导板4的顶壁放置有用于检测传导板4水平度的检测件42,检测件42可设置为球形水准泡,还可设置为水平检测仪,在本技术实施例选择球形水准泡。

39.在安装后浇带独立支撑系统的过程中,通过液压缸5推动传导板4向上运动,并通过传导板4带动多组支撑体系的上立杆3同步上升,检测件42可以在顶撑过程中监测传导板4的水平状态,施工人员可以根据水平状态调整液压缸5的顶撑情况,直至顶托31抵紧于后浇带两侧的构件,且顶撑程度达到设计值,再将上立杆3与套管2相互固定,即可完成独立支撑系统的安装,由于多个上立杆3同步上升,使得多组支撑体系对后浇带两侧的构件顶撑程度基本一致,以此实现提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度的效果,可以提升对后浇带两侧构件的支撑稳定性,有利于提升施工过程的安全性。在完成后浇带独立支撑系统的安装后,液氧缸可以不撤除,并对传导板4进行继续支撑,使得传导板4在使用过程中始终处于水平状态,有利于提升后浇带独立支撑系统的承载能力。

40.参照图1与图3,为稳定地限制上立杆3的运动方向,竖直立杆11与上立杆3之间设置有导向组件6,导向组件6可设置为一组,还可设置为两组,在本技术实施例中选择第二种,且两组导向组件6沿上立杆3的轴线间隔布置。导向组件6包括固定套设于竖直立杆11上的固定环61、套设于上立杆3上的导向环62、固定于固定环61与导向环62之间的第一连接杆

63和固定于相邻固定环61之间的第二连接杆64,固定环61与竖直立杆11焊接或过盈配合。第一连接杆63水平布置,第一连接杆63的一端焊接于固定环61的外周壁、另一端焊接于导向环62的外周壁。第二连接杆64水平布置,第二连接杆64的两端分别焊接于两个相邻固定环61的外周壁。

41.在调整上立杆3高度的过程中,导向环62可以限制上立杆3的运动方向,使得上立杆3稳定地上升,进一步提升多组支撑体系对构件的顶撑程度的一致性,有益于提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度。且在支撑构件的过程中,导向环62还可以限制上立杆3轴线发生偏移,有利于稳定地支撑构件。

42.参照图1与图3,为置换出液压缸5,传导板4与下盖板13之间填充有支撑垫板131,支撑垫板131采用长方体形状钢板。根据传导板4与下盖板13之间的间距选择支撑垫板131的数量,在本技术实施例中传导板4与下盖板13之间填充有四个支撑垫板131,且每个支撑体系中的支撑垫板131数量应一致。

43.在驱使上立杆3上升至设计高度后,施工人员可以在传导板4与下盖板13之间填充支撑垫板131,并保证每组支撑体系与传导板4之间的支撑垫板131数量一致,即可将液压缸5置换出来,同时利用支撑垫板131限制上立杆3的运动,有利于提升支撑体系的承载能力。

44.参照图4与图5,为提升支撑体系的支撑稳定性,上盖板12的顶壁铰接有辅助支撑杆7,辅助支撑杆7可设置为两个,还可设置为四个,在本技术实施例中选择第二种,且四个辅助支撑杆7沿上立杆3的轴向等间布置,有利于稳定地支撑顶托31。上盖板12于辅助支撑杆7的端部两侧均通过焊接方式固定有支撑板121,支撑板121穿设有水平布置的第一转动杆71,第一转动杆71的轴向垂直于上立杆3的轴向且平行于上立杆3的一个径向,第一转动杆71通过焊接方式固定于辅助支撑杆7上,以此辅助支撑杆7的底端绕第一转动杆71的轴线摆动。辅助支撑杆7远离上盖板12的端部铰接有活动块311,活动块311滑移于顶托31的底壁上,顶托31的底壁开设有与活动槽312滑移适配的活动槽312,活动槽312的长度方向为水平方向且垂直于第一转动杆71的轴向,活动槽312沿长度方向的两端闭合设置。活动块311于辅助支撑杆7顶端的两侧焊接有第二铰接耳板3111,两个第二铰接耳板3111穿设有平行于第一转动杆71的第二转动杆72,第二转动杆72焊接于辅助支撑杆7上,以此辅助支撑杆7的顶端绕第二转动杆72的轴线摆动。

45.参照图4与图5,辅助支撑杆7的中部铰接有传动杆8,辅助支撑杆7于传动杆8的两端焊接有第三铰接耳板73,两个第三铰接耳板73穿设有平行于第一转动杆71的第三转动杆81,第三转动杆81焊接于传动杆8上,以此传动杆8靠近辅助支撑杆7的端部绕第三转动杆81的轴线摆动。传动杆8远离辅助支撑杆7的端部铰接于上立杆3上,上立杆3于传动杆8的两侧焊接有平行于第一转动杆71的第四铰接耳板32,两个第四铰接耳板32共同穿设有第四转动杆82,第四转动杆82焊接于传动杆8上,以此传动杆8远离辅助支撑杆7的端部绕第四转动杆82的轴线摆动。

46.在上立杆3上升的过程中,传动杆8的两端发生摆动,并带动两个辅助支撑杆7朝向上立杆3摆动,直至上立杆3上升至设计高度时,辅助支撑杆7的端部可以对顶托31中心处的周侧进行支撑,使得顶托31均匀地支撑后浇带两侧的构件,且有利于提升每组支撑体系的承载能力。

47.参照图4与图6,为限制辅助支撑杆7的反向转动,第一转动杆71与支撑板121之间

设置有制动机构9,当上立杆3下降时,制动机构9限制第一转动杆71的转动。制动机构9包括固定套设于第一转动杆71上的制动环91和滑移设置于支撑板121上的卡接块92。制动环91与第一转动杆71相互焊接或过盈配合,制动环91的侧壁贴合于支撑板121上,制动环91的外周壁开设有多个卡接槽911,多个卡接槽911沿制动环91的周向等间隔布置。

48.参照图4与图6,支撑板121靠近制动环91的侧壁沿竖直方向开设有滑槽1211,滑槽1211沿长度方向的两端闭合设置,卡接块92靠近支撑板121的侧壁固定有与滑槽1211滑移适配的滑块921,以此卡接块92稳定地沿竖直方向。卡接块92与卡接槽911滑移插接适配,卡接块92靠近制动环91的端部一侧开设有斜面,卡接块92的斜面背离上立杆3。支撑板121于滑槽1211内设置有驱使滑块921朝向制动环91运动的第一弹性件,第一弹性件包括位于滑槽1211内的弹簧12111,弹簧12111的一端连接于滑槽1211远离制动环91的内壁上、另一端连接于滑块921远离制动环91的侧壁上。

49.在上立杆3上升的过程中,辅助支撑杆7朝上立杆3摆动,且带动制动环91同步转动,卡接槽911的内壁抵接于卡接块92的斜面,卡接块92沿竖直方向滑移出卡接槽911,弹簧12111处于压缩状态,直至卡接块92与下一个卡接槽911对齐时,弹簧12111开始回弹并对卡接块92施加朝向制动环91轴线的弹性力,卡接块92在重力以及弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆3上升至设计高度;在顶托31承受荷载的过程中,若顶托31承载与上立杆3出现下降的驱使时,卡接槽911的内壁贴合并抵接于卡接块92的侧壁,但不能推动卡接块92滑移出卡接槽911,弹簧12111也持续对卡接块92施加朝向制动环91轴线的弹性力,使得卡接块92稳定地插接于卡接槽911内,进一步稳定地限制第一转动杆71反向转动,进而稳定地限制上立杆3下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

50.本技术实施例一种新型后浇带独立支撑系统的实施原理为:在安装后浇带独立支撑系统的过程中,通过液压缸5推动传导板4向上运动,并通过传导板4以及导向环62带动多组支撑体系的上立杆3同步且稳定地上升,同时通过传动杆8驱使辅助支撑杆7发生摆动,使得辅助支撑杆7的端部可以对顶托31中心处的周侧进行支撑,检测件42可以在顶撑过程中监测传导板4的水平状态,施工人员可以根据水平状态调整液压缸5的顶撑情况,直至顶托31抵紧于后浇带两侧的构件,且顶撑程度达到设计值,再将上立杆3与套管2相互固定,即可完成独立支撑系统的安装,由于多个上立杆3同步上升,使得多组支撑体系对后浇带两侧的构件顶撑程度基本一致,以此实现提升后浇带独立支撑系统承受荷载的均匀度的效果,可以提升对后浇带两侧构件的支撑稳定性,有利于提升施工过程的安全性;在完成后浇带独立支撑系统的安装后,液氧缸可以不撤除,并对传导板4进行继续支撑,或通过支撑垫板131将液压缸5置换出来,并通过支撑垫板131对传导板4进行继续支撑,使得传导板4在使用过程中始终处于水平状态,有利于提升后浇带独立支撑系统的承载能力。且制动环91和卡接块92可以限制辅助支撑杆7的反转,进而限制上立杆3的下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

51.实施例二参照图7与图8,本技术实施例二与实施例一的区别在于制动机构9,制动机构9包括固定套设于第一转动杆71上的制动棘轮93、铰接于支撑板121上的制动棘爪94和用于确保制动棘爪94定向转动的第二弹性件,制动棘爪94与制动棘轮93啮合。支撑板121靠近制动棘轮93的侧壁穿设有平行于第一转动杆71的第五转动杆941,第五转动杆941焊接于制动棘

爪94上,以此制动棘爪94绕第五转动杆941的轴线摆动。

52.参照图7与图8,第二弹性件包括拉簧95,支撑板121靠近制动棘轮93的侧壁焊接有挂柱1212,拉簧95的一端连接于支撑板121的挂柱1212上、另一端连接于制动棘爪94靠近上立柱的侧壁上。

53.实施例二的原理:在上立杆3上升的过程中,辅助支撑杆7朝上立杆3摆动,且带动制动棘轮93同步转动,制动棘轮93的齿牙抵接于弧面,并驱使制动棘爪94朝向远离制动棘轮93的方向摆动,拉簧95处于拉伸状态,直至卡接块92与下一个卡接槽911对齐时,制动棘爪94在重力以及拉簧95的弹性力共同作用下快速复位,并重复上述步骤,直至上立杆3上升至设计高度;在顶托31承受荷载的过程中,若顶托31承载与上立杆3出现下降的驱使时,制动棘轮93的齿牙贴合并抵接于制动棘爪94的端部,但不能推动制动棘爪94摆动,拉簧95也通过弹性力使得制动棘爪94稳定地卡接于制动棘爪94相邻的齿牙之间,进一步稳定地限制第一转动杆71反向转动,进而稳定地限制上立杆3下降,有利于进一步提升支撑体系的支撑稳定性。

54.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。