1.本发明涉及建筑领域,尤指一种试桩的施工方法。

背景技术:

2.地铁运行、车辆荷载均产生振动波,对地基基础均产生不同的影响,进而影响上部结构正常使用以及产生严重的次生灾害。目前对于基础抗震研究主要从隔震结构角度入手,传统的抗震结构体系主要通过提高结构自身刚度和延性增强抗震性能,但是,一味地提高结构刚度反而更有利于震动能量传播,不利于抗震,单一地提高结构自身延性,会增强结构耗能能力,但同时其惯性力也增大,结构吸收更多的能量,对于建筑物较高的情况将会产生不利的影响,比如出现顶部楼层摇晃、噪声严重等等。

技术实现要素:

3.为解决上述问题,本发明提供一种试桩的施工方法,地铁振动在桩身处的扰动频率为20hz时,工程桩外侧橡胶层的减振效率为54%;而且随着扰动频率的增大,减振效率增高,当扰动频率为100hz时,减振效率为97%。

4.为实现上述目的,本发明采用的技术方案是:一种试桩的施工方法,包括以下步骤:

5.步骤1:通过全回转钻机驱动专用全回转套筒,并使得全回转套筒钻进指定标高;

6.步骤2:通过旋挖钻机钻进全回转套筒内进行取土,并使得构成第一桩孔;

7.步骤3:将全回转套筒取出,且全回转钻机将护筒放置在第一桩孔内从而代替全回转套筒的位置;

8.步骤4:旋挖钻机钻进护筒内并继续下挖,该旋挖钻机取土至减震筒筒底标高处并构成与第一桩孔连通的第二桩孔;

9.步骤5:将减震筒下放至第二桩孔处;

10.步骤6:通过注浆导管在第二桩孔与减震筒之间进行注浆,并使得减震筒的外壁套设有一混凝土保护层;

11.步骤7:旋挖钻机钻进减震筒内并继续下挖,该旋挖钻机取土至设计桩底标高处并构成与第二桩孔连通的第三桩孔;

12.步骤8:将钢筋笼下放至第三桩孔,其中钢筋笼的底部与第三桩孔底部标高持平,钢筋笼的顶部与减震筒的顶部持平;

13.步骤9:往第一桩孔、第二桩孔、第三桩孔内浇筑混凝土。

14.进一步,所述减震筒包括外包钢管、橡胶减震层、pvc保护膜,其中橡胶减震层通过黏胶层包裹在外包钢管的外侧壁,且橡胶减震层的外侧壁均匀涂覆有油脂润滑层,pvc保护膜通过油脂润滑层包裹在橡胶减震层的外侧壁。

15.进一步,减震筒所述外包钢管的底部延伸出橡胶减震层外并构成钢管底端,且该钢管底端的外侧壁焊接有若干块支撑块,该支撑块抵止在第二桩孔的底部。

16.进一步,所述外包钢管的顶部延伸出橡胶减震层外并构成钢管顶端,该钢管顶端的外侧壁延其周向开设有若干个调整孔,且每个调整孔内均配装有螺母,该螺母均配装有螺栓,通过调整螺栓实现调整减震筒的垂直度。

17.进一步,在步骤2与步骤3中间,还存在步骤2a:在第一桩孔内注满泥浆或回填土。

18.进一步,在步骤7与步骤8之间还存在步骤7a:采用反循环清孔工艺对第三桩孔进行清孔处理,并使得孔底500mm以内的泥浆密度应小于1.10g/m,含砂量≤2%,漏斗粘度≤18s,沉渣不大于50mm。

19.进一步,在步骤2中,通过千斤顶以及吊机将全回转套筒取出。

20.本发明的有益效果在于:在本技术中,桩基础采用旋挖机成孔,在工程桩钢筋笼外侧,外包一个减震钢管(钢管长19.15m),外包钢管外粘贴一层30~40mm厚的橡胶减震层,目的是实现桩基础的减振;同时再在橡胶层外刷工业油脂润滑层,油脂润滑层外再包一层pvc保护薄膜,其目的时达到减少地基对桩侧的摩阻力(减阻),减少桩基沉降造成引发的地铁隧道的下沉,确保地铁的安全。制作后的钢筋笼安放至钻孔中,进行混凝土灌注。对于减振橡胶层的减振效率,理论研究和计算分析表明,当地铁振动在桩身处的扰动频率为20hz时,工程桩外侧橡胶层的减振效率为54%;而且随着扰动频率的增大,减振效率增高,当扰动频率为100hz时,减振效率为97%。而且对于桩基础减振防线的减振效果,根据科研成果,当橡胶层厚度为30mm时,减振效果就可达到检测指标要求;实际施工前,先通过单桩减振试验,按照不同的橡胶层厚度(35mm/45mm)进行试验,若达不到目标值则可增加减振橡胶层的厚度,直到第一阶段检测满足指标值(昼间振级不大于75db,夜间振级不大于72db)为止,根据试验结果,选择满足要求的橡胶层厚度进行全面的工程桩施工。

附图说明

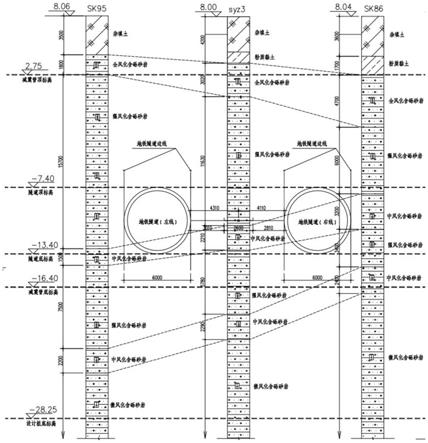

21.图1是试桩孔底层情况示意图。

22.图2是试桩工艺的步骤1工作原理图。

23.图3是试桩工艺的步骤2工作原理图。

24.图4是试桩工艺的步骤3工作原理图。

25.图5是试桩工艺的步骤4工作原理图。

26.图6是试桩工艺的步骤5-6工作原理图。

27.图7是试桩工艺的步骤7工作原理图。

28.图8是试桩工艺的步骤8-9工作原理图。

29.图9是减震筒的结构示意图。

30.图10是图9中i处放大的结构示意图。

31.图11是地铁隧道与多条试桩之间的位置示意图。

32.附图标号说明:1.全回转套筒;11.第一桩孔;12.第二桩孔;13.第三桩孔;2.护筒;3.减震筒;31.外包钢管;32.黏胶层;33.橡胶减震层;34.油脂润滑层;35.pvc保护膜;36.混凝土保护层;37.支撑块;4.钢筋笼。

具体实施方式

33.请参阅图1-11所示,在本具体实施例中,在进行试桩工艺时,需要对地质概况进行

调查,根据钻孔揭露资料,场地岩土层按成因类型自上而下划分为:人工填土层、冲积层、残积层及白垩系上统三水组康乐段(k2s1)含砾砂岩的风化岩等四大层。现分述如下:

34.人工填土《1》:本场地揭露到的人工填土层主要为杂填土,局部为素填土。素填土主要呈灰褐色,松散,局部稍压实,稍湿,主要由黏性土、砂等组成,顶部含少量碎石和混凝土路面。杂填土呈杂色,松散~稍压实,稍湿,主要由主要由混凝土、碎石及黏土组成,夹少量砖块及生活垃圾。

35.该层广泛分布,所有钻孔均有揭露,揭露到层厚1.00~4.60m,平均厚度2.99m,层顶埋深0.00~0.00m(标高7.02-9.81m),层底埋深1.00~4.60m(标高3.64~7.52m)。场地内填土由人工堆填而成,除表层新近拆建堆填砖块外,下部老填土堆填年限均超过10年。

36.粉质黏土层《2-1》:主要为褐黄色、灰色,可塑为主,黏性一般,韧性及干强度中等,主要由黏粒、粉粒组成,含少量石英颗粒。揭露到层厚0.80~6.00m,平均厚度2.77m,层顶埋深2.60~5.40m(标高3.11~6.96m),层底埋深3.80~9.50m(标高-2.33~6.01m)。

37.淤泥质土层《2-2》:灰黑色、灰色,流塑,局部软塑,味稍腥,主要由黏粒、粉粒组成,土质均匀,黏滑,含有机质,局部含砂粒,该层土质不均匀,局部夹粉质黏土、粉土。揭露到层厚0.80~2.90m,平均厚度1.69m,层顶埋深1.50~6.00m(标高2.99~6.77m),层底埋深2.70~8.40m(标高-1.37~5.02m)。

38.中粗砂层《2-3》:灰黄色,饱和,稍密~中密,级配不良,成分为石英颗粒,含少量黏粒。揭露到层厚0.60~3.90m,平均厚度1.97m,层顶埋深1.00~9.20m(标高-1.07~7.52m),层底埋深3.00~10.50m(标高-2.78~5.52m)。

39.残积粉质黏土层《3》:局部为粉土,为褐红色、褐黄,硬塑,黏性一般,韧性及干强度中等,主要由黏粒、粉粒组成,含少量石英颗粒,由含砾砂岩残积而成。揭露到层厚1.00~10.20m,平均厚度3.44m,层顶埋深2.30~8.40m(标高-0.28~6.29m),层底埋深4.50~14.10m(标高-6.10~3.67m)。

40.全风化含砾砂岩《4-1》:主要呈褐红色,岩石风化剧烈,原岩结构已破坏,岩芯呈坚硬土状,浸水软化易散。揭露到层厚0.70~8.50m,平均厚度3.69m,层顶埋深2.40~11.10m(标高-3.28~6.00m),层底埋深5.00~16.70m(标高-8.98~3.22m)

41.强风化含砾砂岩《4-2》:主要呈褐红色,岩石风化强烈,原岩组织结构大部分破坏,节理裂隙发育,呈半岩半土状、土夹碎块状,岩质极软-软,失水碎裂,遇水易软化,锤击易碎,锤击声哑,局部呈岩柱状,偏中风化状。全部钻孔均有揭露,揭露到层厚0.40~38.40m,平均厚度7.84m,层顶埋深2.40~51.00m(标高-43.25~-9.61m),层底埋深6.00~55.00m(标高-46.48~-17.45m)。

42.中风化含砾砂岩《4-3》:褐红色,原岩组织结构已部分破坏,砂状结构,层状构造,泥质胶结,局部为泥钙质胶结,裂隙发育,岩质软,全部钻孔均有揭露,揭露到层厚0.60~27.90m,平均厚度5.76m,层顶埋深6.00~54.00m(标高-46.25~-17.18m),层底埋深7.60~59.00m(标高-50.29~0.52m)。

43.微风化含砾砂岩《4-4》:褐红色,原岩组织结构未破坏,砂状结构,层状构造,泥质胶结,局部为泥钙质胶结,裂隙发育,岩质软。该层全部钻孔有揭露,均未钻穿,揭露到厚度1.00~28.35m,平均厚度14.42m,层顶埋深14.40~50.00m(标高-50.29~-6.11m),层底埋深20.00~72.17m(标高-63.88~-11.60m)。

44.按地层的富水情况及透水性,对本场地地层评述如下:

45.1、人工填土层《1》:本场地内分布以杂填土,局部为素填土,呈松散~稍压实状,地层的渗透性中等-强。

46.2、粉质黏土层《2-1》:本场地内分布有粉质黏土层,呈可塑状,主要以黏粒和粉粒为主,局部含有少量石英颗粒,富水性差,为弱透水层。

47.3、淤泥质土层《2-2》:本场地淤泥层分布较广泛,呈流塑~软塑状,土质均匀,局部含少量粉细砂及贝壳碎片等,为微透水层。

48.4、中粗砂层《2-3》:本场地内中粗砂层局部分布,呈稍密~中密状,富水性较好,地层的渗透性较强,为强透水层。

49.5、残积粉质黏土《3》、全风化含砾砂岩层《4-1》:本场地内零星分布,呈硬塑-坚硬状,主要以黏粒和粉粒为主,局部含有少量石英颗粒,遇水软化,富水性差,为弱透水层。

50.6、强风化含砾砂岩《4-2》、中风化泥质粉砂砂岩《4-3》:场地内该层基岩裂隙较-稍发育,地下水在基岩中渗透性较弱,富水性较弱。

51.微风化含砾砂岩层《4-4》,裂隙不发育,地下水在基岩中渗透性及富水性弱。

52.以syz2为例,预估桩位地层情况如图1所示:

53.本发明关于一种试桩的施工方法,包括以下步骤:

54.步骤1:通过全回转钻机驱动专用全回转套筒1,并使得全回转套筒1钻进指定标高;

55.步骤2:通过旋挖钻机钻进全回转套筒1内进行取土,并使得构成第一桩孔11;

56.步骤3:将全回转套筒1取出,且全回转钻机将护筒2放置在第一桩孔11内从而代替全回转套筒1的位置;

57.步骤4:旋挖钻机钻进护筒2内并继续下挖,该旋挖钻机取土至减震筒3筒底标高处并构成与第一桩孔11连通的第二桩孔12;

58.步骤5:将减震筒3下放至第二桩孔12处;

59.步骤6:通过注浆导管在第二桩孔12与减震筒3之间进行注浆,并使得减震筒3的外壁套设有一混凝土保护层36;

60.步骤7:旋挖钻机钻进减震筒3内并继续下挖,该旋挖钻机取土至设计桩底标高处并构成与第二桩孔12连通的第三桩孔13;

61.步骤8:将钢筋笼4下放至第三桩孔13,其中钢筋笼4的底部与第三桩孔13底部标高持平,钢筋笼4的顶部与减震筒3的顶部持平;

62.步骤9:往第一桩孔11、第二桩孔12、第三桩孔13内浇筑混凝土。

63.其中在本具体实施例中,全套管回转钻机是集全液压动力和传动,机电液联合控制于一体的新型钻机。其施工速度是同条件下其它施工方面的8-10倍,成桩质量高于国家现行施工验收规范标准,已经显示出了贝诺特施工技术卓越的科学性和先进性,应用前景十分广阔。全回转是集全液压动力和传动,机电液联合控制于一体的新型钻机。这是一种新型、环保、高效的钻进技术。这种全新的工艺工法的研究成功,实现了施工人员在卵、漂石地层、含溶洞地层、厚流沙地层、强缩颈地层、巨厚填石层等各类复杂地层的桩基础施工,另外在拔桩、钢筋砼结构等障碍还没有清除的情况下就可以实现灌注桩、置换桩、地下连续墙的施工和顶管、盾构隧道无障碍穿越各类桩基础的可能。

64.全套管钻机工法特点:

65.(1)无噪音,无振动;

66.(2)不使用泥浆,避免了泥浆的加工和储运,作业面干净;

67.(3)挖掘时可以很直观地判别土壤及岩性特征,对于端承桩,便于现场确定桩长;

68.(4)挖掘速度快,对于一般土质,可达14m/小时左右;

69.(5)钻进深度大,根据土层情况,最深已达143.8m;

70.(6)成孔垂直度便于掌握,垂直度可以精确到1/500;

71.(7)由于是全套管钻机,所以孔壁不会产生坍落现象,成孔质量高;

72.(8)成孔直径标准,充盈系数很小,与其它成孔方法相比,可节约13%的砼;

73.(9)清孔彻底,速度快,孔底钻渣可清至3.0cm左右;

74.(10)钻机是自行式,便于现场移动。

75.同时利用全回转钻机的回转装置的回转,使全回转套筒1与土层间的摩阻力大大减少,边回转边压入,同时利用旋挖机钻进取土,直至全回转套筒1下到强风化岩面以下1米左右。

76.进一步,所述全回转套筒1包括第一节套管、标准节套管,其中所述第一节套管的下端外延带有刃脚,第一节套管的上端设置有第一固定销孔;第一节套管下口带有刃脚,便于下沉钻进,上端有固定销孔,便于同标准连接;标准节套管的上下两端均设置有第二固定销孔,标准节套管:上、下端均有固定销孔,便于加长与拆卸;其中第一节套管的第一固定销孔与标准节套管一端的第二固定销孔相互配装,标准节套管另一端的第二固定销孔与全回转钻机实现配装。

77.在步骤2中,全回转钻机只是使用专用第一节套管(套管壁厚厚度60mm,刀头外延10mm,合计厚度70mm)钻进到位后(进入强风化面1米左右),更换护筒2(钢管壁厚30mm),为了避免套管拔除时困难,在步骤2中,通过千斤顶以及吊机将全回转套筒1取出,避免全回转钻机返回拔除。而且在更换护筒2前,即在步骤2与步骤3中间,还存在步骤2a:在第一桩孔11内注满泥浆或回填土,避免在拔除第一节套管时导致塌孔。同时旋挖钻孔钻至减震管底标高后下放减震管,减震筒3所述外包钢管31的底部延伸出橡胶减震层33外并构成钢管底端,且该钢管底端的外侧壁焊接有若干块支撑块37,该支撑块37抵止在第二桩孔12的底部。其中减震筒3底部对撑焊接8块20mm厚度的支撑块37,用于支撑整个减震筒3;同时在本具体实施例中,所述外包钢管31的顶部延伸出橡胶减震层33外并构成钢管顶端,该钢管顶端的外侧壁延其周向开设有若干个调整孔,且每个调整孔内均配装有螺母,该螺母均配装有螺栓,通过调整螺栓实现调整减震筒3的垂直度。其中顶部均布开8个调整孔,孔径60mm,调整孔内焊入58*35*32螺母,螺母与钢管内侧齐平,使用高强螺栓调整钢管垂直度。然后减震管外侧进行注浆,形成对减震材料橡胶垫的保护层(注浆完成后已基本完成对地铁隧道的保护),再用旋挖机钻孔至设计桩底标高下放钢筋笼4,最后进行水下砼浇筑。

78.进一步,所述减震筒3包括外包钢管31、橡胶减震层33、pvc保护膜35,其中橡胶减震层33通过黏胶层32包裹在外包钢管31的外侧壁,且橡胶减震层33的外侧壁均匀涂覆有油脂润滑层34,pvc保护膜35通过油脂润滑层34包裹在橡胶减震层33的外侧壁。

79.进一步,在步骤7与步骤8之间还存在步骤7a:采用反循环清孔工艺对第三桩孔13进行清孔处理,并使得孔底500mm以内的泥浆密度应小于1.10g/m,含砂量≤2%,漏斗粘度

≤18s,沉渣不大于50mm。

80.清孔要求:

81.(1)灌注桩在清孔过程中,应不断置换泥浆,直至浇注水下混凝土。浇注混凝土前,孔底500mm以内的泥浆密度应小于1.10g/m,含砂量≤2%,漏斗粘度≤18s,沉渣不大于50mm,同时灌注桩泥浆配比需根据现场地层情况及孔壁稳定情况确定,在容易产生泥浆渗漏的土层中应采取维持孔壁稳定的措施;

82.(2)对于土质较差的砂土层和砂夹卵石层,清孔后孔底泥浆的比重为1.15~1.25(g/cm3);

83.(3)清孔后的孔底沉渣厚度,不大于设计规定值50mm。灌注水下混凝土前复测沉渣厚度,沉渣超过规定者重新清孔,合格后灌注水下混凝土。本工程采用反循环清孔方法:

84.以上实施方式仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述,并非对本发明的范围进行限定,在不脱离本发明设计精神的前提下,本领域普通工程技术人员对本发明的技术方案作出的各种变形和改进,均应落入本发明的权利要求书确定的保护范围内。