一种oled目镜光学系统

技术领域

1.本实用新型涉及光学系统技术领域,特别涉及一种oled目镜光学系统。

背景技术:

2.随着科技文明的不断发展,光学成像技术也随之迅猛发展,成像镜头也被广泛的应用在智能手机,摄像及武器瞄准等各个领域。对光学产品的成像质量要求也越来越高。

技术实现要素:

3.为解决现有技术存在的缺陷,本实用新型提出了一种成像质量好,镜片数少,小型化,量产良率高的目镜光学系统,本实用新型提供了一种oled目镜光学系统,主要用于观察oled屏上的图像,所述oled目镜光学系统从出瞳位置一侧沿着光轴到oled屏方向依次设置为:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,所述第一透镜是具有正光焦度的平凸透镜,所述第二透镜是具有负光焦度的凹凸透镜,所述第三透镜具有正光焦度的双凸透镜,所述第四透镜是具有正光焦度的双凸透镜,第五透镜是具有负光焦度的双凹透镜,所述第一透镜与第二透镜相互胶合、第四透镜与第五透镜相互胶合。

4.优选的是,所述第一透镜的出瞳位置一侧表面为平面,oled屏一侧表面为凸面;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凸面;所述第三透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第四透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第五透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凹面。

5.优选的是,所述第一透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r12.91mm;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第一透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.3mm。所述第二透镜的出瞳位置一侧表面与所述第一透镜的oled屏一侧表面相胶合;第三透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.91mm,其oled屏一侧表面曲率半径为r52mm;第四透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r15.2mm,oled屏一侧表面曲率半径为r76.6mm;第五透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第四透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第五透镜的oled屏一侧表面曲率半径为r30.83mm,所述第五透镜出瞳位置一侧表面与第四透镜oled屏一侧表面相胶合。

6.优选的是,所述出瞳位置距离第一透镜的轴向距离为25毫米。

7.优选的是,所述oled屏距离第五透镜的轴向距离为6毫米。

8.优选的是,所述出瞳位置处的出瞳直径为5毫米。

9.本实用新型的有益效果体现在以下方面:

10.本实用新型采用第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜,所述第一透镜是具有正光焦度的平凸透镜,所述第二透镜是具有负光焦度的凹凸透镜,所述第三透镜具有正光焦度的双凸透镜,所述第四透镜是具有正光焦度的双凸透镜,第五透镜是具有负光焦度的双凹透镜。所述第一透镜与第二透镜相互胶合,第四透镜与第五透镜相互交胶合。

所述第一透镜近出瞳位置一侧的面为平面,减少了一个球面加工的一系列工装模具,所述的第一和第二透镜相互胶合以及第四和第五透镜相互胶合,又减少了两个球面的一系列工装模具,而且使机械设计的隔圈减少了两个。由于采用了两组透镜的胶合,使得装配过程由五片透镜,减少到三片透镜,大大简化了装配工艺和减少了装配时间,使得目镜系统整体质量好,镜片数少,小型化,量产良率高。

附图说明

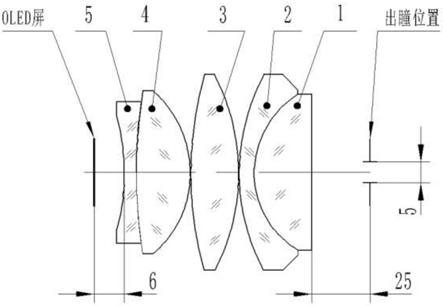

11.图1为本实用新型整体结构示意图。

12.所示附图中,由出瞳位置到oled屏位置依次为:第一透镜1、第二透镜2、第三透镜3、第四透镜4、第五透镜5。

具体实施方式

13.下面结合附图对本实用新型做进一步的详细说明,以令本领域技术人员参照说明书文字能够据以实施。

14.如图1所示,一种oled目镜光学系统,所述oled目镜光学系统从出瞳位置一侧沿着光轴到oled屏方向依次设置为:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,所述第一透镜是具有正光焦度的平凸透镜,所述第二透镜是具有负光焦度的凹凸透镜,所述第三透镜具有正光焦度的双凸透镜,所述第四透镜是具有正光焦度的双凸透镜,第五透镜是具有负光焦度的双凹透镜,所述第一透镜与第二透镜相互胶合、第四透镜与第五透镜相互胶合。

15.所述第一透镜的出瞳位置一侧表面为平面,oled屏一侧表面为凸面;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凸面;所述第三透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第四透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第五透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凹面。

16.所述第一透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r12.91mm;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第一透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.3mm。所述第二透镜的出瞳位置一侧表面与所述第一透镜的oled屏一侧表面相胶合;第三透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.91mm,其oled屏一侧表面曲率半径为r52mm;第四透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r15.2mm,oled屏一侧表面曲率半径为r76.6mm;第五透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第四透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第五透镜的oled屏一侧表面曲率半径为r30.83mm,所述第五透镜出瞳位置一侧表面与第四透镜oled屏一侧表面相胶合。

17.所述出瞳位置距离第一透镜的轴向距离为25毫米。

18.所述oled屏距离第五透镜的轴向距离为6毫米。

19.所述出瞳位置处的出瞳直径为5毫米。

20.本实用新型公开的一种oled目镜光学系统,oled屏上的图像画面经本实用新型的oled目镜光学系统进入观察者眼睛成像,供观察者观察。具体的曲率半径r值是一种常见于光学系统设计的判断透镜面型的参数值,也通常被用于光学设计软件中。

21.本实用新型是一种成像质量好,镜片数少,小型化,量产良率高的目镜光学系统,

所述第一透镜近出瞳位置一侧的面为平面,减少了一个球面加工的一系列工装模具,所述的第一和第二透镜相互胶合以及第四和第五透镜相互胶合,又减少了两个球面的一系列工装模具,而且使机械设计的隔圈减少了两个。由于采用了两组透镜的胶合,使得装配过程由五片透镜,减少到三片透镜,大大简化了装配工艺和减少了装配时间,使得目镜系统质量好,镜片数少,小型化,量产良率高。

22.尽管本实用新型的实施方案已公开如上,但其并不仅仅限于说明书和实施方式中所列运用。它完全可以被适用于各种适合本实用新型的领域。对于熟悉本领域的人员而言,可容易地实现另外的修改。因此在不背离权利要求及等同范围所限定的一般概念下,本实用新型并不限于特定的细节和这里示出与描述的图例。

技术特征:

1.一种oled目镜光学系统,其特征在于,所述oled目镜光学系统从出瞳位置一侧沿着光轴到oled屏方向依次设置为:第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜和第五透镜,所述第一透镜是具有正光焦度的平凸透镜,所述第二透镜是具有负光焦度的凹凸透镜,所述第三透镜具有正光焦度的双凸透镜,所述第四透镜是具有正光焦度的双凸透镜,第五透镜是具有负光焦度的双凹透镜,所述第一透镜与第二透镜相互胶合、第四透镜与第五透镜相互胶合。2.根据权利要求1所述的一种oled目镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜的出瞳位置一侧表面为平面,oled屏一侧表面为凸面;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凸面;所述第三透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第四透镜的出瞳位置一侧表面为凸面,oled屏一侧表面为凸面;所述第五透镜的出瞳位置一侧表面为凹面,oled屏一侧表面为凹面。3.根据权利要求2所述的一种oled目镜光学系统,其特征在于:所述第一透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r12.91mm;所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第一透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第二透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.3mm,所述第二透镜的出瞳位置一侧表面与所述第一透镜的oled屏一侧表面相胶合;第三透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r29.91mm,其oled屏一侧表面曲率半径为r52mm;第四透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径为r15.2mm,oled屏一侧表面曲率半径为r76.6mm;第五透镜的出瞳位置一侧表面曲率半径与第四透镜的oled屏一侧表面曲率半径相同,所述第五透镜的oled屏一侧表面曲率半径为r30.83mm,所述第五透镜出瞳位置一侧表面与第四透镜oled屏一侧表面相胶合。4.根据权利要求1所述的一种oled目镜光学系统,其特征在于:所述出瞳位置距离第一透镜的轴向距离为25毫米。5.根据权利要求1所述的一种oled目镜光学系统,其特征在于:所述oled屏距离第五透镜的轴向距离为6毫米。6.根据权利要求1所述的一种oled目镜光学系统,其特征在于:所述出瞳位置处的出瞳直径为5毫米。

技术总结

本实用新型提供了一种OLED目镜光学系统,包括第一透镜、第二透镜、第三透镜、第四透镜、第五透镜,所述第一透镜是具有正光焦度的平凸透镜,所述第二透镜是具有负光焦度的凹凸透镜,所述第三透镜具有正光焦度的双凸透镜,所述第四透镜是具有正光焦度的双凸透镜,第五透镜是具有负光焦度的双凹透镜。所述第一透镜与第二透镜相互胶合,第四透镜与第五透镜相互交胶合,所述第一透镜近出瞳位置一侧的面为平面,由于目镜采用了两个双胶合透镜,使得装配过程由五片透镜,减少到三片透镜,大大简化了装配工艺和减少了装配时间,使得目镜系统整体质量好,镜片数少,小型化,量产良率高。量产良率高。量产良率高。

技术研发人员:刘资洋

受保护的技术使用者:长春波长科技有限公司

技术研发日:2021.09.15

技术公布日:2022/2/7