1.本发明涉及储能技术领域,具体地,涉及液化空气储能系统。

背景技术:

2.液化空气储能是一种新型的储能技术,储能时,系统利用电力驱动空气液化装置,产生液化空气,储存于低温储罐中,释能时,将低温储罐中液化空气加压加热,随后驱动膨胀机做功发电。由于液化空气密度大,可大幅减少储罐体积。

3.相关技术中,液化空气在气化过程中释放的冷量回收难度大,采用常规的填充床蓄冷装置,设备结构复杂,体积庞大,且由于内部的温度均一化问题,将导致冷能品位下降和不可逆损失。

技术实现要素:

4.本发明旨在至少在一定程度上解决相关技术中的技术问题之一。

5.为此,本发明的实施例提出一种结构简单、冷量回收效率高的液化空气储能系统。

6.本发明实施例的液化空气储能系统包括:储能组件;所述储能组件用于将空气液化以储存电能;储液罐,所述储液罐与所述储能组件连通,用于储存液化空气;释能组件,所述释能组件与所述储液罐相连,用于对所述储液罐流出的所述液化空气进行发电;第一换热组件,所述第一换热组件具有相互独立且可进行热交换的第一流路和第二流路,所述第一流路与所述储液罐和所述释能组件连通,以便从所述储液罐流出的所述液化空气通过所述第一流路流入所述释能组件,所述第二流路与所述释能组件连通,以便从所述释能组件流出的空气流入所述第二流路。

7.本发明实施例的液化空气储能系统,设置第一换热组件,从而收集液化空气在气化过程中释放的冷量,简化液化空气储能系统结构。

8.在一些实施例中,所述液化空气储能系统还包括第一气液分离组件,所述第一气液分离组件与所述第二流路连通,以便从所述释能组件流出的空气通过所述第二流路流入所述第一气液分离组件内,所述第一气液分离组件与所述储液罐连通,以便所述第一气液分离组件分离出的液化的空气储存在所述储液罐内。

9.在一些实施例中,所述第一换热组件还具有第三流路,所述第三流路与所述第二流路相互独立且可进行热交换,所述液化空气储能系统还包括第一制冷组件,所述第一制冷组件与所述第一气液分离组件和所述第三流路连通,以便从所述第一气液分离组件分离出的气态的空气经所述第一制冷组件进入所述第三流路中。

10.在一些实施例中,所述第一换热组件还具有第四流路,所述第四流路与所述第二流路相互独立且可进行热交换,所述液化空气储能系统还包括第二制冷组件,所述第二制冷组件与所述储液罐和所述释能组件连通,以便从所述储液罐流出的液化空气经所述第四流路流入所述释能组件内。

11.在一些实施例中,所述第一换热组件包括至少两个换热单元,所述换热单元具有

第一子流路、第二子流路、第三子流路和第四流子路,所述第一子流路与所述储液罐连通,至少两个所述换热单元的第一子流路彼此连通且形成所述第一流路,至少两个所述换热单元的第二子流路彼此连通且形成所述第二流路,两个所述换热单元的第三子流路彼此连通且形成所述第三流路,两个所述换热单元的第四子流路彼此连通且形成所述第四流路。

12.在一些实施例中,所述释能组件包括第一释能单元和第二释能单元,所述液化空气储能系统还包括第二换热组件,所述第二换热组件具有相互独立且可进行热交换的第一通道和第二通道,所述第一通道与所述储液罐和所述第一释能单元连通,以便从所述储液罐流出的所述液化空气通过所述第一通道流入所述第一释能单元,所述第二通道与所述第一释能单元和所述第一换热组件连通,以便从所述第一释能单元流出的所述空气通过第二通道流入第一换热组件。

13.在一些实施例中,所述液化空气储能系统还包括:压缩制冷组件,所述压缩制冷组件与所述储能组件连通,以便所述压缩制冷组件流出的空气流入所述储能组件,第三换热组件,所述第三换热组件具有相互独立且可进行热交换的第一通路和第二通路,所述第一通路与所述储能组件和所述储液罐连通,以便所述储能组件流出的所述液化空气通过所述第一通路流入所述储液罐,第三制冷组件,所述第三制冷组件与所述压缩制冷组件和所述第二通路连通,以便所述压缩制冷组件流出的空气通过所述第三制冷组件流入所述第二通路内,所述第二通路与所述压缩制冷组件相连,以便所述第二通路流出的所述空气在所述压缩制冷组件和所述第三换热组件循环流动。

14.在一些实施例中,所述第三换热组件还具有第三通路,所述第三通路与所述第一通路相互独立且可进行热交换,所述液化空气储能系统还包括第二气液分离组件,所述第二气液分离组件与所述第一通路连通,以便从所述储能组件流出的所述液化空气通过所述第一通路流入所述第二气液分离组件内,所述第二气液分离组件与所述储液罐连通,以便所述第二气液分离组件分离出的液化的空气储存在所述储液罐内,所述第二气液分离组件和所述第三通路的连通,以便从所述第二气液分离组件分离出的空气流入所述第三通路,所述第三通路与所述压缩制冷组件相连,以便所述第三通路流出的所述空气在所述压缩制冷组件和所述第三换热组件循环流动。

15.在一些实施例中,所述第三换热组件还具有第四通路,所述第四通路与所述第一通路相互独立且可进行热交换,所述液化空气储能系统还包括第四制冷组件,所述第四制冷组件与所述第一通路的中部和所述第四制冷组件连通,以便从所述第一通路流出的所述液化空气经所述第四制冷组件进入第四通路中,所述第四通路与所述压缩制冷组件相连,以便所述第四通路流出的所述空气在所述压缩制冷组件和所述第三换热组件循环流动。

16.在一些实施例中,所述第三换热组件还具有第五通路,所述第五通路分别与所述第一通路、所述第三通路和第四通路相互独立且可进行热交换,所述第五通路与所述压缩制冷组件和所述第三制冷组件连通,以便从所述压缩制冷组件流出的所述空气通过所述第五通路流入所述第三制冷组件。

附图说明

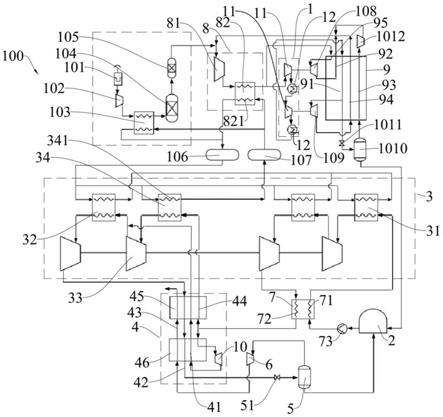

17.图1是本发明实施例的液化空气储能系统的结构示意图。

18.附图标记:

19.液化空气储能系统100;

20.储能组件1;第三压缩机11;第七制冷组件12;

21.储液罐2;

22.释能组件3;第一释能单元31;第二释能单元32;发电机33;制热组件34;加热通道341;

23.第一换热组件4;第一流路41;第二流路42;第三流路43;第四流路44;第一换热单元45;第二换热单元46;

24.第一气液分离组件5;第一节流阀51;

25.第一制冷组件6;

26.第二换热组件7;第一通道71;第二通道72;液化空气增压泵73

27.压缩制冷组件8;第一压缩机81;第五制冷组件82;冷却通道821;

28.第三换热组件9;第一通路91;第二通路92;第三通路93;第四通路94;第五通路95;

29.第二制冷组件10;空气过滤器101;第二压缩机102;第六制冷组件103;空冷塔104;分子筛吸附器105;第一罐106;第二罐107;第三制冷组件108;第四制冷组件109;第二气液分离组件1010;第二节流阀1011;第四压缩机1012;

具体实施方式

30.下面详细描述本发明的实施例,所述实施例的示例在附图中示出。下面通过参考附图描述的实施例是示例性的,旨在用于解释本发明,而不能理解为对本发明的限制。

31.下面参考附图描述本发明实施例的液化空气储能系统。

32.如图1所示,本发明实施例的液化空气储能系统包括储能组件1、储液罐2、释能组件3和第一换热组件4。

33.储能组件1用于将空气液化以储存电能。由此,储能组件1将空气液化,从而对将电能转化成空气的冷能。

34.储液罐2与储能组件1连通,用于储存液化空气。具体地,如图1所示,储能组件1的出口与储液罐2的进口相连,以便从储能组件1流出的液化空气流入储液罐2中存储。

35.释能组件3与储液罐2相连,用于对储液罐2流出的液化空气进行发电。具体地,如图1所示,储液罐2的出口与释能组件3的进口相连,以便从储液罐2流出液化空气流入释能组件3进行发电。

36.第一换热组件4具有相互独立且可进行热交换的第一流路41和第二流路42,第一流路41与储液罐2和释能组件3连通,以便从储液罐2流出的液化空气通过第一流路41流入释能组件3,第二流路42与释能组件3连通,以便从释能组件3流出的空气流入第二流路42。

37.具体地,如图1所示,第一流路41的进口与储液罐2的出口连通,第一流路41的出口与释能组件3的进口连通,第二流路42的进口与释能组件3的出口连通,储液罐2流出的液化空气流入第一流路41,通过释能组件3发电后的空气流入第二流路42,第一流路41内的空气与第二流路42内的空气进行热交换,由此,第一流路41内的空气温度升高,第二流路42内的空气温度降低并重新液化,从而通过第二流路42收集液化空气中的冷量。

38.本发明实施例的液化空气储能系统100,设置第一换热组件4,从而收集液化空气在气化发电过程中释放的冷量,减小了液化空气储能系统100的体积,简化液化空气储能系

统100结构,提高了液化空气储能系统100的经济效益。

39.在一些实施例中,液化空气储能系统100还包括第一气液分离组件5,第一气液分离组件5与第二流路42连通,以便从释能组件3流出的空气通过第二流路42流入第一气液分离组件5内,第一气液分离组件5与储液罐2连通,以便第一气液分离组件5分离出的液化的空气储存在储液罐2内。

40.具体地,如图1所示,第一气液分离组件5具有第一进口、第一出气口和第一出液口,第一气液分离组件5的第一进口与第二流路42内的出口连通,第一气液分离组件5的第一出液口与储液罐2的进口相连,从而将第二流路42内的重新液化后的空气流入第一气液分离组件5内,通过第一气液分离组件5对重新液化后的空气进行气液分离,使得呈液态的空气流入储液罐2内。

41.第一气液分离组件5的第一进口和第二流路42内的出口之间还设有第一节流阀51,通过第一节流阀51对第二流路42流出的未液化的空气进行节流降温。

42.在一些实施例中,第一换热组件4还具有第三流路43,第三流路43与第二流路42相互独立且可进行热交换,液化空气储能系统100还包括第一制冷组件6,第一制冷组件6与第一气液分离组件5和第三流路43连通,以便从第一气液分离组件5分离出的气态的空气经第一制冷组件6进入第三流路43中。具体地,如图1所示,第一制冷组件6为膨胀机,第一气液分离组件5的第一出气口与第一制冷组件6的进口相连,第一制冷组件6的出口与第三流路43的进口相连,第一气液分离组件5将未液化的空气通过第一制冷组件6进行降温,再通过第三流路43对第二流路42的空气进行热交换,使得第三流路43内的空气温度升高,第二流路42内的空气温度降低。

43.在一些实施例中,第一换热组件4还具有第四流路44,第四流路44与第二流路42相互独立且可进行热交换,液化空气储能系统100还包括第二制冷组件10,第二制冷组件10与储液罐2和释能组件3连通,以便从储液罐2流出的液化空气经第四流路44流入释能组件3内。

44.具体地,如图1所示,第二制冷组件10的进口与储液罐2的出口相连,第二制冷组件10的出口与第四流路44的进口相连,由此可将储液罐2流出的液化空气降温后流入第四流路44,通过第四流路44与第二流路42进行热交换,第四流路44内的空气温度升高,第二流路42内空气的温度降低,以便第二流路42内的空气进一步液化。

45.在一些实施例中,第一换热组件4包括至少两个换热单元,换热单元具有第一子流路、第二子流路、第三子流路和第四流子路,第一子流路与储液罐2连通,至少两个换热单元的第一子流路彼此连通且形成第一流路41,至少两个换热单元的第二子流路彼此连通且形成第二流路42,两个换热单元的第三子流路彼此连通且形成第三流路43,两个换热单元的第四子流路彼此连通且形成第四流路44。具体地,如图1所示,第一换热单元45和第二换热单元46可为两个(如图1所示的两个),两个换热单元包括第一换热单元45和第二换热单元46,从而提高了第一换热组件4的换热效率。

46.在一些实施例中,释能组件3包括第一释能单元31和第二释能单元32,液化空气储能系统100还包括第二换热组件7,第二换热组件7具有相互独立且可进行热交换的第一通道71和第二通道72,第一通道71与储液罐2和第一释能单元31连通,以便从储液罐2流出的液化空气通过第一通道71流入第一释能单元31,第二通道72与第一释能单元31和第一换热

组件4连通,以便从第一释能单元31流出的空气通过第二通道72流入第一换热组件4。

47.具体地,如图1所示,第一通道71的进口通过液化空气增压泵73与储液罐2的出口相连,液化空气增压泵73用于液化空气增压,第一通道71的出口与第一释能单元31的进口相连,第一释能单元31的出口与第二通道72的进口相连,由此,储液罐2的液化空气通过第一通道71流入第一释能单元31,第一释能单元31发电做功后流入第二通道72,且通过第一通道71内的液化空气和第二通道72内的空气进行热交换,第一通道71内的空气温度升高,第二通道72内的空气温度降低,从而通过第二换热组件7将流入第一释能单元31的温度升高,流出第一释能单元31的空气温度降低以收集储液罐2内的液化空气的冷能。

48.第二通道72的出口分别与第一换热单元45的第四子流路连通和第二换热单元46的第四子流路连通,第一换热单元45的第四子流路的出口与第二释能单元32的进口相连,从而使得第二通道72内的一部分空气流入第一换热单元45的第四子流路内,第一换热单元45的第四子流路与第一换热单元45的第二子流路换热,第一换热单元45的第四子流路的空气温度降低,第一换热单元45的温度升高并流入第二释能单元32进行发电。

49.第二换热单元46的第四子流路的出口第二制冷组件10的进口连通,第二制冷组件10的出口与第二换热单元46的第二子流路连通,从而使得第二通道72内的另一部分空气流入第二换热单元46的第四子流路内,第二换热单元46的第四子流路与第二换热单元46的其他子流路换热,第二换热单元46的第四子流路温度降低第二换热单元46的第四子流路流出的空气通过第二制冷组件10进一步降温后流入第二换热单元46的第二子流路中,从而通过第二换热单元46的第四子流路和第二换热单元46的第一子流路巧妙的结合,使得第二换热单元46的第四子流路温度先进行初步降低,再通过第二制冷组件10进一步降温,由此节省了第二制冷组件10的电能。

50.在一些实施例中,液化空气储能系统100还包括压缩制冷组件8、第三换热组件9和第三制冷组件108。

51.压缩制冷组件8与储能组件1连通,以便压缩制冷组件8流出的空气流入储能组件1。具体地,如图1所示,压缩制冷组件8包括第一压缩机81、第五制冷组件82,第一压缩机81的出口和第五制冷组件82的进口相连,以便将空气进行初步的压缩和制冷,第五制冷组件82的出口分别与储能组件1的进口和第三换热组件9的进口连通,从而使得第五制冷组件82内流出的一部分空气流入储能组件1内,第五制冷组件82内流出的另一部分空气流入第三换热组件9内。

52.第三换热组件9具有相互独立且可进行热交换的第一通路91和第二通路92,第一通路91与储能组件1和储液罐2连通,以便储能组件1流出的液化空气通过第一通路91流入储液罐2。具体地,如图1所示,第三换热组件9的第一通路91的进口与储能组件1的出口连通,第一通路91的出口与储液罐2的进口连通,储能组件1流出的液化空气通过第一通路91流入储液罐2内。

53.第三制冷组件108与压缩制冷组件8和第二通路92连通,以便压缩制冷组件8流出的空气通过第三制冷组件108流入第二通路92内,第二通路92与压缩制冷组件8相连,以便第二通路92流出的空气在压缩制冷组件8和第三换热组件9循环流动。具体地,如图1所示,第三制冷组件108为膨胀机,第三制冷组件108进口与压缩制冷组件8的出口连通,第三制冷组件108的出口与第二通路92连通,从而压缩制冷组件8流出的空气通过第三制冷组件108

降温后再通过第二通路92与第一通路91内的液化空气进行热交换,第二通路92内的空气温度升高,第一通路91内的液化空气温度降低以使其进一步液化。

54.在一些实施例中,第三换热组件9还具有第三通路93,第三通路93与第一通路91相互独立且可进行热交换,液化空气储能系统100还包括第二气液分离组件1010,第二气液分离组件1010与第一通路91连通,以便从储能组件1流出的液化空气通过第一通路91流入第二气液分离组件1010内,第二气液分离组件1010与储液罐2连通,以便第二气液分离组件1010分离出的液化的空气储存在储液罐2内,第二气液分离组件1010和第三通路93的连通,以便从第二气液分离组件1010分离出的空气流入第三通路93,第三通路93与压缩制冷组件8相连,以便第三通路93流出的空气在压缩制冷组件8和第三换热组件9循环流动。

55.具体地,第二气液分离组件1010包括第二进口、第二出气口和第二出液口,第二气液分离组件1010的第二进口通过第二节流阀1011与第一通路91的出口连通,从而通过第二节流阀1011对第一通路91流出的空气进行节流降温,第二气液分离组件1010的第二出液口与储液罐2连通,第二气液分离组件1010的第二出气口与第三通路93的进口连通,第三通路93的出口通过第四压缩机1012与压缩制冷组件8的进口连通。由此,第一通路91内的液化空气通过第二气液分离组件1010进行气液分离,使得呈液态的空气流入储液罐2内,呈气态的空气流入第三通路93内,第三通路93内的空气和第一通路91内的空气进行热交换,第三通路93内的空气温度升高并流压缩制冷组件8内进行循环流动,第一通道71内的空气温度降低。

56.在一些实施例中,第三换热组件9还具有第四通路94,第四通路94与第一通路91相互独立且可进行热交换,液化空气储能系统100还包括第四制冷组件109,第四制冷组件109与第一通路91的中部和第四制冷组件109连通,以便从第一通路91流出的液化空气经第四制冷组件109进入第四通路94中,第四通路94与压缩制冷组件8相连,以便第四通路94流出的空气在压缩制冷组件8和第三换热组件9循环流动。

57.具体地,如图1所示,第四制冷组件109可以为膨胀机,第四制冷组件109的进口与第一通路91的中部连通,第四制冷组件109的出口与第四通路94的进口连通,第四通路94的出口与压缩制冷组件8的进口连通,由此,第一通路91中的一部分空气通过第四制冷组件109降温并流入第四通路94,第四通路94内的空气与第一通路91内的空气进行热交换,第四通路94内的空气温度升高并流入压缩制冷组件8内进行循环流动,第一通路91内的温度降低,由此,通过第四通路94和第四制冷组件109的设置,进一步降低了第一通路91内空气的温度。

58.在一些实施例中,第三换热组件9还具有第五通路95,第五通路95分别与第一通路91、第三通路93和第四通路94相互独立且可进行热交换,第五通路95与压缩制冷组件8和第三制冷组件108连通,以便从压缩制冷组件8流出的空气通过第五通路95流入第三制冷组件108。具体地,如图1所示,压缩制冷组件8的出口与第五通路95的进口连通,第五通路95的出口与第三制冷组件108的进口连通,由此从压缩制冷组件8流出的空气流入第五通路95,第五通路95内的空气分别与第一通路91、第三通路93和第四通路94内的空气进行热交换,第五通路95的空气温度降低并流入第三制冷组件108,从而通过第五通路95的设置,使得流入第三制冷组件108的空气的温度初步降温,节省了第三制冷组件108的电能。

59.在一些实施例中,液化空气储能系统100还包括空气预处理,空气预处理用于去除

空气中的杂质。

60.空气预处理包括依次相连的空气过滤器101、第二压缩机102、第六制冷组件103、空冷塔104和分子筛吸附器105。

61.空气过滤器101用于过滤空气中的杂质,以防止空气中的杂质堵塞液化空气储能系统100中的管道,第二压缩用于初步的压缩空气,第六制冷组件103用于降温压缩后的空气,空冷塔104用于第六制冷组件流出的空气进行深度冷却,分子筛吸附器105用于吸附降温后的空气内的二氧化碳、水和碳氢化合物,等。

62.在一些实施例中,储能组件1包括2个液化压缩机组,2个液化压缩机组依次连通,液化压缩机组包括第三压缩机11和第七制冷组件12,第三压缩机11的进口与压缩制冷组件8的出口相连,第三压缩机11的出口与第七制冷组件12的进口相连,第三压缩机11对空气进行压缩,第七制冷组件12对空气进行降温。

63.在一些实施例中,释能组件3包括多个发电加热机组,多个发电加热机组依次连通,发电加热机组包括发电机33和制热组件34,且在同一个发电加热机组内制热组件34的出口与发电组件的进口连通,例如:发电加热机组为4个,多个发电加热机组分别为第一发电加热机组、第二发电加热机组、第三发电加热机组和第四发电加热机组,其中第一发电机组和第二发电机组为第一释能单元31,第三发电加热机组和第四发电加热机组为第二释能单元32,第一发电加热机组的制热组件34的进口与储液罐2的出口连通,第一发电加热机组的发电机33的出口与第二发电加热机组的制热组件34的出口相连,第二发电加热机组的发电机33的出口与第二换热组件7的第一通道71连通,第三发电加热机组的制热组件34的进口与第一换热单元45的第四子流路连通,第四发电加热机组的制热组件34的进口分别与第三发电加热机组的发电机33的出口和第二换热组件7的第二子流路连通,由此使得释能组件3设置的更加合理。

64.在一些实施例中,第五制冷组件82具有冷却液通过的冷却通道821,以便冷却液通过冷却通道821将第五制冷组件82内的空气降温,制热组件34具有高温液通过的加热通道341,以便高温液通过加热通道341与制热组件34内的空气加热,液化空气储能系统100还包括第一罐106和第二罐107,第一罐106连接在第五制冷组件82的冷却通道821的一端与制热组件34的加热通道341的一端之间,以用于储存从第五制冷组件82流出的高温液并向所述制热组件34提供高温液,第二罐107连接在第五制冷组件82的冷却通道821的另一端与制热组件34的加热通道341的另一端之间,以用于储存从所述制热组件34流出的冷却液并向第五制冷组件82提供冷却液。

65.具体地,如图1所示,第一罐106内用于存放高温液,冷却通道821的出口和加热通道341的进口均与第一罐106连通。由此,可通过第一罐106储存从冷却通道821内流出的高温液,并向加热通道341提供高温液。第二罐107用于存放冷却液,冷却通道821的进口和加热通道341的出口均与第二罐107连通。由此,可通过第二罐107储存加热通道341内流出的冷却液,并向冷却通道821提供冷却液。

66.可以理解的是,第一制冷组件6、第二制冷组件10、第三制冷组件108、第四制冷组件109、第五制冷组件82、第六制冷组件103和第七制冷组件12均可以为制冷器,且空气经过膨胀机温度降低,空气经过压缩机温度升高。

67.在本发明的描述中,需要理解的是,术语“中心”、“纵向”、“横向”、“长度”、“宽度”、“厚度”、“上”、“下”、“前”、“后”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“顶”、“底”“内”、“外”、“顺时针”、“逆时针”、“轴向”、“径向”、“周向”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系,仅是为了便于描述本发明和简化描述,而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作,因此不能理解为对本发明的限制。

68.此外,术语“第一”、“第二”仅用于描述目的,而不能理解为指示或暗示相对重要性或者隐含指明所指示的技术特征的数量。由此,限定有“第一”、“第二”的特征可以明示或者隐含地包括至少一个该特征。在本发明的描述中,“多个”的含义是至少两个,例如两个,三个等,除非另有明确具体的限定。

69.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,术语“安装”、“相连”、“连接”、“固定”等术语应做广义理解,例如,可以是固定连接,也可以是可拆卸连接,或成一体;可以是机械连接,也可以是电连接或彼此可通讯;可以是直接相连,也可以通过中间媒介间接相连,可以是两个元件内部的连通或两个元件的相互作用关系,除非另有明确的限定。对于本领域的普通技术人员而言,可以根据具体情况理解上述术语在本发明中的具体含义。

70.在本发明中,除非另有明确的规定和限定,第一特征在第二特征“上”或“下”可以是第一和第二特征直接接触,或第一和第二特征通过中间媒介间接接触。而且,第一特征在第二特征“之上”、“上方”和“上面”可是第一特征在第二特征正上方或斜上方,或仅仅表示第一特征水平高度高于第二特征。第一特征在第二特征“之下”、“下方”和“下面”可以是第一特征在第二特征正下方或斜下方,或仅仅表示第一特征水平高度小于第二特征。

71.在本发明中,术语“一个实施例”、“一些实施例”、“示例”、“具体示例”、或“一些示例”等意指结合该实施例或示例描述的具体特征、结构、材料或者特点包含于本发明的至少一个实施例或示例中。在本说明书中,对上述术语的示意性表述不必须针对的是相同的实施例或示例。而且,描述的具体特征、结构、材料或者特点可以在任一个或多个实施例或示例中以合适的方式结合。此外,在不相互矛盾的情况下,本领域的技术人员可以将本说明书中描述的不同实施例或示例以及不同实施例或示例的特征进行结合和组合。

72.尽管上面已经示出和描述了本发明的实施例,可以理解的是,上述实施例是示例性的,不能理解为对本发明的限制,本领域的普通技术人员在本发明的范围内可以对上述实施例进行变化、修改、替换和变型。