1.本技术涉及滑差环技术领域,尤其是涉及一种封闭式双气路滑差环。

背景技术:

2.目前,滑差环主要作用于分切机的收卷轴及特殊放卷轴,随着科技的进步,人们对生产要求有了更高的要求,降低滑差环在使用过程中的故障率,成为了该领域在未来市场的核心竞争力。

3.参照图1,现有相关技术的滑差环包括胀套,胀套的内侧圆周阵列开设有活塞槽,活塞槽轴向滑移设置有活塞,活塞远离胀套的一端抵紧横移部,横移部的内圈转动连接有滑套,滑套与横移部抵接在胀套上,滑套远离胀套的一侧抵接有第一轴承,第一轴承外圈固定有轴承座,轴承座侧壁固定有挡圈,轴承座与横移部之间存在横移腔,横移腔用于提供横移部横向移动空间,横移部的上端开设有外推斜面,外推斜面上滑动连接有斜块,斜块沿径向抵接在卷筒内壁。使用时,将滑差环套设于驱动轴上,驱动轴内开设有用于供气的气路,再将卷筒套设于滑差环上,通过向活塞槽内充入高压气体,使活塞在活塞槽内远离胀套滑动,抵接在横移部上,与横移部产生摩擦力带动横移部进行转动,活塞推动横移部靠近轴承座滑移,使斜块远离轴承座轴线滑动,抵接于卷筒内壁,实现滑差环与卷筒的抱紧固定,再利用活塞与横移部之间的摩擦,带动卷筒转动。

4.针对上述中的相关技术,发明人认为:活塞伸出挤压横移部,并使横移部滑移后,横移部与胀套间形成环形间隙,车间内的灰尘易落入至间隙内,继而增加了滑差环工作的阻力,影响滑差环的稳定性,缩短滑差环的使用寿命。

技术实现要素:

5.为了提高滑差环密封性,本技术提供一种封闭式双气路滑差环。

6.本技术提供的一种封闭式双气路滑差环采用如下的技术方案:一种封闭式双气路滑差环,包括外环,所述外环内的一端设置有便于所述外环与卷筒内壁固定的抵紧部,另一端转动连接有用于摩擦带动所述外环转动的摩擦带动部。

7.通过采用上述技术方案,使用的过程中,先将本技术套设于驱动轴上,再将用于收卷物料的卷筒套设于本技术上,利用抵紧部将外环与卷筒内壁抵接固定,转动驱动轴,驱动轴带动摩擦带动部同步转动,摩擦带动部在利用其与外环间的摩擦,带动外环和卷筒转动,以实现物料的收卷,当收卷的物料卡住后,摩擦带动部相对外环转动,从而有效避免物料被拉断或者拉扯变形;抵紧部和摩擦带动部均设置于外环内,从而避免工作过程中形成便于灰尘进入的缝隙,提升密封性能,改善使用的稳定性,提升本技术的使用寿命;通过将抵紧部和摩擦带动部分别设置于外环两端,便于单独控制抵紧部和摩擦带动部的工作,有利于满足更多使用场景的需求。

8.优选的,所述摩擦带动部包括转动连接于所述外环内的张力腔体,所述张力腔体外侧壁开设有多个活塞槽,所述活塞槽内滑移连接有用于抵紧所述外环内壁的活塞,所述

张力腔体上开设有便于所述活塞滑移的第二气道。

9.通过采用上述技术方案,通过活塞抵接在外环的内圈,可以使卷筒与驱动轴同步转动,从而达到收卷物料的作用,可以控制活塞与外环内圈之间的摩擦力,通过控制气流的大小,从而控制收卷物料所需摩擦力,在物料收卷存在卡顿时,外环13与张力腔体17由静摩擦转为滑动摩擦,当物料易于破损时,减小输入摩擦带动部的气压,让静摩擦力减小,当物料不易破损时,增加摩擦带动部的气压,从而增加静摩擦力,这样能更好地适应不同的物料。

10.优选的,所述张力腔体远离所述活塞的一端开设有轴承环槽,所述轴承环槽内设置有第二轴承,所述第二轴承的内圈抵接于所述张力腔体的外壁,所述第二轴承的外圈抵接于所述外环的内壁。

11.通过采用上述技术方案,第二轴承与外环转动连接,外环与张力腔体分别转动,在活塞的抵接下实现同步转动,实现卷筒与驱动轴的分别转动。

12.优选的,所述第二气道包括周向开设于所述张力腔体内壁的供气环槽,所述张力腔体于所述供气环槽底部开设有与所述活塞槽连通的第三气孔。

13.通过采用上述技术方案,通过第二气道将气体运送到活塞槽当中,这样更好地将气体运送到每一个活塞槽当中,方便活塞抵紧外环内壁。

14.优选的,所述抵紧部包括固定于所述外环端部的轴承座,所述轴承座靠近所述外环的一侧沿所述外环轴线方向滑移连接有胀紧腔体,所述外环外壁伸缩设置有用于抵紧卷筒内壁的多个斜块,所述斜块靠近所述外环轴线的一侧开设有外推斜面,所述胀紧腔体远离所述轴承座的一端抵接于所述斜块的外推斜面上,所述轴承座内圈转动连接有隔套,所述隔套和所述轴承座上开设有便于所述胀紧腔体滑移的第一气道,所述外环上还设置有用于驱动所述斜块复位的复位机构。

15.通过采用上述技术方案,抵紧部单独将斜块抵紧在卷筒内壁,增加了抵紧的压力,使滑差环更加牢固的抱紧在卷筒上。

16.优选的,所述轴承座远离所述胀紧腔体的一端固定有第一轴承,所述隔套抵接于所述第一轴承内圈,所述隔套与所述轴承座转动连接。

17.通过采用上述技术方案,实现了轴承座与隔套之间的转动连接,减小了他们之间的转动摩擦力,从而实现卷筒与驱动轴的分离。

18.优选的,所述第一气道包括开设于所述轴承座与所述胀紧腔体之间便于推动所述胀紧腔体滑移的气压腔,所述轴承座内壁开设有与所述气压腔连通的第一气孔,所述隔套外壁周向开设有与所述第一气孔连接的外环槽,所述隔套内壁周向开设有内环槽,所述隔套与所述内环槽底部开设有与外环槽连通的第二气孔。

19.通过采用上述技术方案,通过第一气道将气体运送到气压腔当中,设立第一气道有利于气体顺利进入气压腔当中,增加气压腔,在初始位置时可以更好地将胀紧腔体推出,不会存在卡顿的现象。

20.优选的,所述复位机构包括周向开设于所述外环外壁的限位环槽,所述限位环槽同时贯穿所述斜块外壁开设,所述限位环槽内设置有圈簧。

21.通过采用上述技术方案,圈簧抱紧多个斜块,在取下卷筒时,圈簧通过挤压斜块实现复位,继而取下卷筒。

22.优选的,所述胀紧腔体远离所述轴承座的一侧开设有多个弹簧槽,所述弹簧槽内安装有压簧,所述压簧的两端分别抵接在所述弹簧槽的底部与所述外环靠近所述轴承座的端面。

23.通过采用上述技术方案,在胀紧腔体上安装压簧,用于推动胀紧腔体滑移复位。

24.优选的,所述外环外壁周向转动连接有便于上料的多个转轮。

25.通过采用上述技术方案,滑差环在安装时可以更借助转轮进行安装,在取下时也更加的流畅,提高了滑差环的实用性。

26.综上所述,本技术包括以下至少一种有益技术效果:抵紧部与摩擦带动部设置于外环内的两端,利用外环阻挡灰尘的渗入,避免由于灰尘造成的摩擦力增加,确保了产品使用的稳定性;利用第一气道和第二气道分别单独控制抵紧部与摩擦带动部,便于采用不同压力的高压气体执行抵紧和摩擦带动动作,从而精确调节斜块抱紧卷筒内壁的抵紧力,以及活塞抵紧外环内壁的压力,调节活塞对外环造成的摩擦力,更好地适应不同场景的需求;胀紧腔体于外环内滑移设置,胀紧腔体远离轴承座滑移使斜块抵伸出,同时,胀紧腔体支撑于外环内,增强外环的承重能力。

附图说明

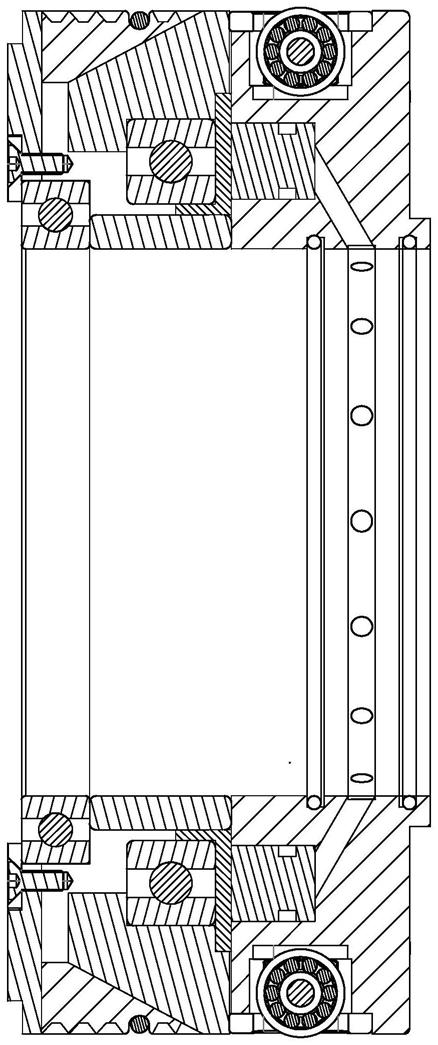

27.图1为相关技术一种高密封双气路滑差环的结构示意图。

28.图2是本技术实施例的一种封闭式双气路滑差环的结构示意图。

29.图3为图2中的a-a向剖视图。

30.图4为图2中的b-b向剖视图。

31.图5是本技术实施例中胀紧腔体的结构示意图。

32.附图标记说明:1、圈簧;2、斜块;3、胀紧腔体;4、外推斜面;5、轴承座;6、限位片;7、固定螺栓;8、加强螺栓;9、隔套;10、第二气孔;11、第一轴承;12、内环槽;13、外环;14、活塞;15、供气环槽;16、第三气孔;17、张力腔体;18、活塞槽;19、气密圈;20、第二轴承;21、安装座;22、转轮;23、固定槽;24、限位环槽;25、外环槽;26、第三密封圈;27、第二密封圈;28、安装槽;29、第一气孔;30、气压腔;31、第一密封圈;32、轴承环槽;33、压簧;34、弹簧槽;35、避让槽;36、圆柱通孔;37、第四密封圈;38、支撑段。

具体实施方式

33.以下结合附图2-5对本技术作进一步详细说明。

34.本技术实施例公开一种封闭式双气路滑差环。

35.参照图2和图3,一种封闭式双气路滑差环,包括外环13,外环13内的一端设置有便于外环13与卷筒内壁固定的抵紧部,另一端内转动连接有用于摩擦带动外环13转动的摩擦带动部,抵紧部与摩擦带动部通过外环13连接在一起,外环13将滑差环的内部结构密封在其内部,使灰尘不易进入滑差环内部结构,减小了滑动摩擦力,增加了产品的使用时间。

36.抵紧部包括固定于外环13一端开口处的轴承座5,外环13的端部开设有台阶环槽,轴承座5上圆周阵列安装有用于将轴承座5固定于台阶环槽内的加强螺栓8,外环13外壁沿其径向滑移连接有多个斜块2,多个斜块2沿外环13外壁圆周阵列分布,外环13内沿外环13

轴向滑移连接有胀紧腔体3,胀紧腔体3同时滑移连接于轴承座5于外环13之间,胀紧腔体3呈环状,且与轴承座5的一端沿轴向插接配合,斜块2靠近外环13轴线的一侧设置有外推斜面4,胀紧腔体3远离轴承座5的一端开设有与外推斜面4配合的倾斜面,胀紧腔体3上的倾斜面与斜块2的外推斜面4弹性抵接,轴承座5内圈转动连接有用于与驱动轴连接的隔套9,隔套9和轴承座5上开设有用于推动胀紧腔体3轴向滑移的第一气道,外环13上还设置有用于驱动斜块2复位的复位机构。通过向第一气道内充气,在气压的作用下,胀紧腔体3轴向滑移远离轴承座5,胀紧腔体3侧壁开设的外推斜面4推动斜块2径向向外移动,斜块2的外壁与卷筒内壁抵紧,实现外环13与卷筒同步转动。

37.摩擦带动部包括与外环13内圈转动连接的张力腔体17,张力腔体17外圈开设有多个活塞槽18,多个活塞槽18圆周阵列分布于张力腔体17外壁,张力腔体17上于活塞槽18内沿其径向滑动连接有用于抵紧外环13内壁的活塞14,活塞14周侧套设有提高密封性的气密圈19,张力腔体17上开设有用于推动活塞14滑移的第二气道。摩擦带动部与抵接部分别供气,通过第二气道单独控制可以有效防止机械结构的损坏,在向第二气道内充气,在气压的作用下将活塞槽18内的活塞14沿径向抵紧在外环13内壁,通过控制进入第二气道的气压,进而控制外环13内壁与活塞14之间的摩擦力,从而满足卷筒收卷不同的物品时所需要的摩擦力。

38.参照图3和图4,轴承座5远离张力腔体17的一端开设有安装槽28,安装槽28内安装有第一轴承11,轴承座5于安装槽28的开口处螺栓固定有限位片6,第一轴承11的轴承外圈固定于限位片6与安装槽28底部之间,隔套9抵接于第一轴承11的轴承内圈与张力腔体17之间。轴承座5通过第一轴承11固定于驱动轴上在,第一轴承11内圈与隔套9同步转动,轴承座5与隔套9同轴转动连接。

39.参照图3和图4,第一气道包括开设于轴承座5与胀紧腔体3之间的气压腔30,轴承座5与胀紧腔体3之间于气压腔30的两侧均安装有第一密封圈31,轴承座5内壁开设有与气压腔30相连通的第一气孔29,隔套9侧壁周向开设有与第一气孔29连接的外环槽25,隔套9与轴承座5之间于外环槽25的两侧均设置有第二密封圈27,隔套9内壁周向开设有内环槽12,隔套9于内环槽12底部开设有与外环槽25连通的第二气孔10,隔套9内壁与第二气孔10的两侧均安装有第三密封圈26。向内环槽12充入气体在第三密封圈26的密封下,气体通过内环槽12进入第二气孔10,第二密封圈27不仅在气体运输的过程中起到了密封的作用,还为隔套9与轴承座5之间提供了转动连接与支撑的滑轨,在第二密封圈27的转动密封下气体通过第一气孔29进入气压腔30中,在第一密封圈31的密封下为气压腔30中提供气压,在气压的作用下,胀紧腔体3横向滑移远离轴承座5。

40.参照图3和图4,复位机构包括周向开设于外环13外壁的限位环槽24,限位环槽24同时贯穿斜块2的外壁开设,限位环槽24内安装有用于压紧斜块2的圈簧1,胀紧腔体3靠近张力腔体17的一端圆周阵列开设有多个弹簧槽34,弹簧槽34内安装有压簧33,压簧33的两端分别抵接弹簧槽34的底部与外环13靠近轴承座5的端面。复位状态下,压簧1推动胀紧腔体3靠近轴承座5,在圈簧1的拉力下将斜块2抵紧外推斜面4沿径向复位到外环13当中。

41.张力腔体17远离轴承座5的一端周侧开设有轴承环槽32,轴承环槽32内安装有第二轴承20,第二轴承20的轴承内圈侧壁抵接张力腔体17的外壁,第二轴承20的轴承外圈侧壁抵接外环13的内壁。外环13通过第二轴承20与张力腔体17之间转动连接,第二轴承20的

内圈固定在张力腔体17的外壁上,这样在驱动轴带动张力腔体17时与外环13同轴转动。

42.参照图3和图4,第二气道包括周向开设于张力腔体17内壁的供气环槽15,张力腔体17于供气环槽15的底部开设有与活塞槽18底部连通的第三气孔16,张力腔体17内壁与供气环槽15的两侧均安装有第四密封圈37。向供气环槽15内充入气体,在第四密封圈37的密封下,气体通过第三气孔16注入活塞槽18当中,气体在活塞槽18中推动活塞14径向抵紧外环13内壁,利用活塞14与外环13之间的摩擦,带动外环13转动,在物料收卷的过程中,存在物料卡顿现象时,外环13与张力腔体17由静摩擦转为滑动摩擦,外环13停止转动,防止破坏物料。

43.参照图3和图5,胀紧腔体3于相邻倾斜面间设置有多个支撑段38,支撑段38的外壁与外环13内壁接触,从而确保胀紧腔体3的滑移过程中可以保持对接外环13的支撑,从而提升了外环13的承载能力;支撑段38上开设有避让槽35,轴承座5与外环13之间连接有多个加强螺栓8,多个避让槽35与多个加强螺栓8一一对应,这样可以避免在装配过程中,由于加强螺栓8过长,导致加强螺栓8的端部抵接胀紧腔体3,影响胀紧腔体3的滑移行程,胀紧腔体3靠近其外圈圆周阵列开设有圆柱通孔36,轴承座5、胀紧腔体3与外环13之间固定有固定螺栓7,固定螺栓7将外环13,轴承座5、胀紧腔体3连接在一起同轴转动,固定螺栓7穿过圆柱通孔36固定在外环13上,胀紧腔体3通过圆柱通孔36在固定螺栓7上滑动,可以为胀紧腔体3提供移动的滑道,具有导向的作用,防止滑移的过程中出现卡顿,增加结构的灵敏性。

44.参照图2和图3,外环13在外圈沿圆周阵列开设有多个固定槽23,固定槽23内固定有安装座21,在安装座21内固定有转轮22,转轮22的轴线方向与张力腔体17的轴线方向相互垂直,转轮22可以使滑差环安装时更加方便,从卷筒内壁取出也更加方便,提高了滑差环实用性。

45.本实施例一种封闭式双气路滑差环的实施原理为:使用时,将本技术请求保护的滑差环套设于驱动轴上,再将卷筒套设于本技术上,再向内环槽12供入高压气体,气流通过第一气道注入气压腔30内,推动胀紧腔体3远离轴承座5滑动,带动斜块2沿径行滑移,斜块2被顶出外环13,并抵接在卷筒内壁上,完成外环13与卷筒之间的固定;接着,向供气环槽15供入高压气流,气体通过第二气道注入活塞槽18中,活塞14在气压的作用下沿径向滑移,抵接外环13内壁,驱动轴通过摩擦带动部,带动外环13和卷筒转动;在卷筒收卷物料出现卡顿时,外环13与张力腔体17由静摩擦转为滑动摩擦,防止物料被过度收卷而拉断或者拉扯变形。

46.以上均为本技术的较佳实施例,并非依此限制本技术的保护范围,故:凡依本技术的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本技术的保护范围之内。