1.本发明属于城市轨道交通领域,具体涉及了一种车辆的风道系统,本发明还涉及了应用该风道系统的市域车。

背景技术:

2.现有市域车的风道技术方案主要包括两种方式:一种是直接送风方案,具体采用车辆大面积内饰孔板直接向车厢内送风,另一种是支风道侧送风,具体采用在主风道两侧设置支风道进行侧面送风;然而,直接送风方案在做直接送风的同时,也会将送风机产生的噪音通过风管直接传入车厢内,位于车厢正下方的乘客舒适性会很差,而支风道侧送风方案在车顶正下方不能实现正常送风,导致送风均匀性较差,同样导致位于车厢正下方的乘客舒适性不佳。

3.本技术人通过检索发现一些风道技术公开:如授权公告号为cn207737283u的中国专利公开了一种车顶结构及具有其的轨道车辆,车顶结构包括:送风通道,送风通道包括风道框架和送风格栅,风道框架的下方具有开口,开口沿风道框架的长度方向设置,送风通道内设置有相互连通的主风道和静压腔,主风道和静压腔均沿送风通道的长度方向延伸,送风格栅设置在开口处,送风格栅和风道框架配合形成静压腔,送风通道通过送风格栅向室内送风;内装饰顶板,设置在开口处,风道框架和内装饰顶板配合形成主风道;该方案采用在安装在车顶结构的送风通道下方直接安装送风通道,通过送风格栅向室内送风。又如授权公告号为cn205652132u的中国专利公开了一种车辆的空调风道系统及具有其的车辆,车辆的空调风道系统包括空调机组和与空调机组的出风口连通的主送风道,主送风道设置在车辆的车顶,空调风道系统还包括:辅助送风道,辅助送风道设置在车顶上,主送风道与辅助送风道连通,辅助送风道与车辆的车内送风口连通;回风道,回风道设置在车顶上,回风道与车辆的车内回风口连通;该方案主要通过设置位于主送风道两侧的辅助送风道来实现送风,同样无法正常对车厢正下方进行送风。

4.虽然现有市域车的风道技术方案对车厢内饰的要求不高,但是送风效果不佳且乘客体验感较差;更为重要的是,现有市域车的风道技术方案无法满足安装以沉浸式交互智慧化的内饰需求,在车厢内饰顶部不能安装大的显示屏幕。

5.因此,本技术基于发明人在本领域的多年研发经验和所累积的理论知识,希望寻求技术方案来解决以上技术问题。

技术实现要素:

6.有鉴于此,本发明的目的在于提供一种车辆的风道系统及其应用的市域车,满足了车辆内饰沉浸式交互智慧化以及业主个性化的需求,同时利用内饰功能结构同时作为送风通道结构,明显简化了风道结构,减轻了风道重量,最终在车体内部形成均匀、舒适且低噪的送风通路,有效提高了车体内部温度场的均匀性以及乘客乘车时舒适性。

7.在提出本技术技术方案之前,本技术人对现有市域车的风道技术进行分析总结,

发现导致市域车内饰顶部无法满足沉浸式交互智慧化需求的核心原因主要包括:内饰顶部风道系统设计不合理,出风口位置布局不合理以及风道系统结构庞大占用空间过多导致。

8.本发明采用的技术方案如下:

9.一种车辆的风道系统,所述车辆包括分别具有车顶内饰、侧面内饰和地板面的车体,所述风道系统包括送风模组、回风模组、排风模组以及分别与所述送风模组、回风模组、排风模组连接的气体处理控制模组;其中,所述送风模组安装位于所述车体和车顶内饰之间,包括在所述车体长度方向上延伸的送风块组件,所述送风块组件的两侧分别连通安装至少1个向车体内部出风的左侧出风盒和右侧出风盒,同时在所述左侧出风盒和与其对应的右侧出风盒之间设置安装在所述车顶上的顶部显示模组,该顶部显示模组的显示屏幕同时作为所述左侧出风盒和右侧出风盒的送风引导面,用于在车体内部形成均匀、舒适的送风通路。

10.优选地,所述送风块组件与各出风盒之间分别依次连接送风分流盒以及送风软管;其中,所述送风块组件设有与所述气体处理控制模组连接的顶面入口,所述送风分流盒的底面设有与所述顶面入口连接的进风口;所述送风软管与其对应的出风盒安装连接。

11.优选地,各所述出风盒的两侧分别设有第一侧面出口和第二侧面出口,所述第二侧面出口靠近所述顶部显示模组的一侧,所述第二侧面出口安装连接出风扰流叶片组件;其中,所述第一侧面出口和所述出风扰流叶片组件的出风口分别与所述车体的内部连通,所述显示屏幕同时作为所述出风扰流叶片组件中出风口的送风引导面。

12.优选地,所述回风模组安装位于所述车体和所述侧部内饰之间,包括在所述车体长度方向上延伸且位于车顶的回风块组件,以及从车体顶部延伸到地板面且相对车体中心呈左右对称的回风软风道;其中,所述回风块组件的顶面出口连接所述气体处理控制模组;所述回风软风道的两端分别与所述回风块组件、回风盒连通,所述回风盒固定安装在所述车体的侧面底部,且设有回风入风口。

13.优选地,所述回风模组还包括位于车顶端部两侧的端部回风道,其中,各所述端部回风道的进风口与所述车体内部连通,且其出风口连接所述回风块组件;各所述端部回风道通过支撑件连接所述车体,同时所述端部回风道之间通过支架进行加固连接。

14.优选地,所述排风模组包括相互连通的车内排风风道和车外排风风道,其中,所述车内排风风道安装位于所述地板面与车体底部之间的夹层内且在所述车体长度方向上延伸,包括位于两端的端部入口和位于底部的车内排风出口,所述车内排风风道的内部输送的气流可以提高所述市域车的局部传热系数,降低了所述市域车的工作负荷;所述车外排风风道安装位于车体底部且在与车体长度呈垂直状的方向延伸,所述车外排风风道的车外排风入口与所述车内排风出口连接,同时其车外排风出口与气体处理控制模组连接。

15.优选地,所述气体处理控制模组包括a机组和b机组,其中,所述a机组安装在车顶且部分嵌入所述车体,且其分别设有呈分隔设置的第一底部出口和第二底部出口,所述第一底部出口连接所述送风模组的顶面入口,且所述第二底部出口连接所述回风模组的顶面出口;所述b机组安装在车底,且与所述排风模组的车外排风出口连接。

16.优选地,所述气体处理控制模组还包括用于对所述a机组和/或b机组进行通信控制的气体处理控制控制器;其中,所述气体处理控制控制器安装在所述车体前端或后端底部,且其产生的热气流和/或车体内部的部分气体进入所述车体前、后端的侧面入口,通过

所述b机组排至车体外部。

17.优选地,所述车体设有安装连接的型材安装架组件,所述顶部显示模组固定安装在所述型材安装架组件上,且所述型材安装架组件同时作为所述送风通路的结构件。

18.优选地,一种市域车,包括安装有如上所述的风道系统。

19.本技术通过设置由送风模组、回风模组、排风模组、气体处理控制模组和顶部显示模组组成车辆的风道系统,通过位于送风块组件两侧的出风盒进行送风的同时,在左侧出风盒和与其对应的右侧出风盒之间设置安装在车顶上的顶部显示模组,该顶部显示模组不仅使得本技术满足了车辆内饰沉浸式交互智慧化以及业主个性化的需求,同时还可以直接作为左、右侧出风盒的送风引导面,不仅可以有效地将风正常输送到车体内部的各个方向,而且不会出现风吹头的现象,同时还可以有效降低风道系统的噪音;本技术采用了多重风道布置、多重消音以及多方向送风,利用内饰功能结构同时作为送风通道结构,明显简化了风道结构,减轻了风道重量,最终在车体内部形成均匀、舒适且低噪的送风通路,有效提高了车体内部温度场的均匀性以及乘客乘车时舒适性。

20.本技术还进一步优选地将回风模组的回风入风口设置在车体侧墙底部,且回风模组布置在车体和侧部内饰之间,可以有效地节省回风模组所需的安装空间,提高风道系统的安装紧凑性,同时提高了车内输送冷气流(夏天)或热气流(冬天)的能量利用效率。

附图说明

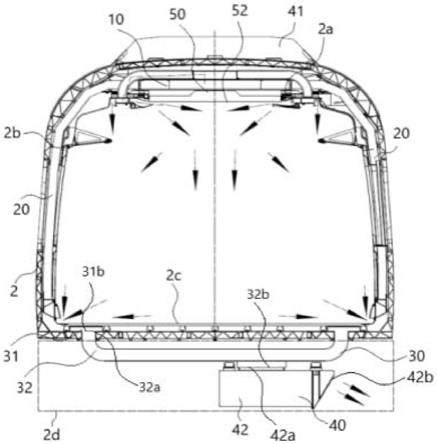

21.图1是本发明具体实施方式下市域车车体的截面结构示意图;

22.图2是图1中一局部结构的放大图;

23.图3是图1中另一局部结构的放大图;

24.图4是本发明具体实施方式下在车体长度方向上风道系统的俯视结构示意图(未示出车体);

25.图5是图4中一局部结构的放大图;

26.图6是图4中另一局部结构的放大图;

27.图7是本发明具体实施方式下气体处理控制模组中a机组的底部结构示意图。

具体实施方式

28.本发明实施例公开了一种车辆的风道系统,车辆包括分别具有车顶内饰、侧面内饰和地板面的车体,风道系统包括送风模组、回风模组、排风模组以及分别与送风模组、回风模组、排风模组连接的气体处理控制模组;其中,送风模组安装位于车体和车顶内饰之间,包括在车体长度方向上延伸的送风块组件,送风块组件的两侧分别连通安装至少1个向车体内部出风的左侧出风盒和右侧出风盒,同时在左侧出风盒和与其对应的右侧出风盒之间设置安装在车顶上的顶部显示模组,该顶部显示模组的显示屏幕同时作为左侧出风盒和右侧出风盒的送风引导面,用于在车体内部形成均匀、舒适的送风通路。

29.为了使本技术领域的人员更好地理解本发明中的技术方案,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例仅仅是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都应当属于本发明保护

的范围。

30.请参见图1和图4并结合参见图2、图3、图5和图6所示,一种车辆的风道系统1,本实施例的车辆具体为市域车,市域车包括分别具有车顶内饰2a、侧面内饰2b和地板面2c的车体2,风道系统1包括送风模组10、回风模组20、排风模组30以及分别与送风模组10、回风模组20、排风模组30连接的气体处理控制模组40;其中,送风模组10安装位于车体2和车顶内饰2a之间,包括在车体2长度方向上延伸的送风块组件11,送风块组件11的两侧分别连通安装至少1个向车体2内部出风的左侧出风盒12和右侧出风盒12,同时在左侧出风盒12和与其对应的右侧出风盒12之间设置安装在车顶上的顶部显示模组50,具体地,在本实施方式中,顶部显示模组50采用包括显示屏幕51的内饰显示屏组件;该显示屏幕31的尺寸规格根据其实际安装需求来进行设置,本实施例对其不做任何限定,本实施例具体选用了宽度为1214mm的显示屏幕51;显示屏幕51同时作为左侧出风盒12和右侧出风盒12的送风引导面,用于在车体2内部形成均匀、舒适的送风通路(可参见图1中位于车体内部上方的箭头所示)。

31.为了实现对顶部显示模组50的安装效果同时利于风道系统的紧凑性,优选地,在本实施方式中,车体2设置有型材安装架组件2e,顶部显示模组50的两侧分别固定安装在型材安装架组件2e上;进一步优选地,在本实施方式中,型材安装架组件2e具体可包括呈纵向(即为车体长度方向)设置的纵向型材安装架体、呈横向(即为车体宽度方向)设置的横向型材安装架体以及呈竖向(即为车体高度方向)设置且延伸至车顶的竖向型材安装架体,纵向型材安装架体连接竖向型材安装架体,同时横向型材安装架体连接纵向型材安装架体,在其他实施方式中,当然也可以采用其他安装方式,本实施例对其不做唯一限定;本实施例中的纵向型材安装架体不仅作为用于实现安装效果的支架结构件,同时还作为本实施例中的左侧出风盒12和右侧出风盒12,将送风通路结构件与支架结构件进行集成共用,不仅使得风道系统1的整体安装空间更加紧凑,而且明显减轻了风道系统1的重量。在实际实施时,本领域技术人员可以根据具体出风需要来选择纵向型材安装架体的形状,本实施例对此不做唯一限定。

32.优选地,为了利于空间布局紧凑,同时利于送风效果,在本实施方式中,送风块组件11与各出风盒12之间分别依次连接送风分流盒13以及送风软管14;其中,为了便于安装连接,送风块组件11设有与送风分流盒13连接的顶面入口11a,以及与气体处理控制模组40连接的顶面入口11c,送风分流盒13的底面设有与顶面入口11a连接的进风口13a;送风软管14与其对应的出风盒12安装连接;优选地,为了获得更加均匀舒适的送风效果,且进一步利于降低噪音,在本实施方式中,各出风盒12的两侧分别设有第一侧面出口12a和第二侧面出口12b,第二侧面出口12b靠近顶部显示模组50的一侧,第二侧面出口12b安装连接出风扰流叶片组件15;其中,第一侧面出口12a和出风扰流叶片组件15的出风口15a分别与车体2的内部连通(相当于形成送风通路),显示屏幕51同时作为出风扰流叶片组件15中出风口15a的送风引导面。

33.为了进一步说明本技术的实施方案,具体优选地,为了实现配合车体2所需的长度,在本实施方式中,送风块组件11由依次通过端部法兰连接成整体的九个送风块单元组成,具体包括第一送风块单元11b1、第二送风块单元11b2、第三送风块单元11b3、第四送风块单元11b4、第五送风块单元11b5、第六送风块单元11b6、第七送风块单元11b7、第八送风

块单元11b8和第九送风块单元11b9,当然地,在其他实施方式中,完全可以根据实际所应用的车体长度来选择送风块单元的数量,本实施例对其没有特别限定;其中,请参见图4所示,送风块组件11的顶面设置有5个大小规格相同的顶面入口11a,各顶面入口11a分别与其对应送风分流盒13的进风口13a连接。

34.优选地,为了利于空间布局紧凑,同时利于回风效果,在本实施方式中,回风模组20安装位于车体2和侧部内饰2b之间,在截面上c型形状,包括在车体2长度方向上延伸且位于车顶的回风块组件21,以及从车体2顶部延伸到地板面2c且相对车体2中心呈左右对称的回风软风道22;其中,回风块组件21的顶面出口21a连接气体处理控制模组40;回风软风道22的两端分别与回风块组件21、回风盒23连通,回风盒23固定安装在车体2的侧面底部,且设有回风入风口24;进一步优选地,为了利于安装便捷性,在本实施方式中,各回风软风道22与回风块组件21可以通过法兰直接连接,为了避免与气体处理控制模组40的安装干涉,进一步优选地通过设置异形转接风道25进行连接;为了利于回风盒23的回风效果,回风盒23固定安装连接有回风罩壳26,其中,回风盒23的侧面出风口23a和回风罩壳26形成向下的回风入风口24(可参见图1中位于地板面两侧的箭头所示)。

35.需要说明的是,在本实施方式中,各出风盒12、出风扰流叶片组件15、回风盒23和回风罩壳23a均是由多个独立部件组成的腔体结构。

36.进一步优选地,在本实施方式中,回风模组20还包括位于车顶端部两侧的端部回风道27,其中,各端部回风道27的进风口27a与车体2内部连通,且其出风口27b连接回风块组件;各端部回风道27通过支撑件28连接车体2,同时端部回风道27之间通过支架29进行加固连接,提高端部回风道27的整体安装刚性强度;具体优选地,为了便于安装效果,在本实施方式中,各端部回风道27由通过法兰连接的第一回风支风道27c(本实施例设置的具体长度l

27c

=为1472mm)和第二回风支风道27d组成,为了利于保温效果,位于外侧的第二回风支风道27d的材质采用铝合金覆盖保温棉的制品结构。

37.为了进一步说明本技术的实施方案,具体优选地,为了实现配合车体2所需的长度,在本实施方式中,回风块组件21由依次通过端部法兰连接成整体的九个回风块单元组成,具体包括第一回风块单元21b1、第二回风块单元21b2、第三回风块单元21b3、第四回风块单元21b4、第五回风块单元21b5、第六回风块单元21b6、第七回风块单元21b7、第八回风块单元21b8和第九回风块单元21b9,当然地,在其他实施方式中,完全可以根据实际所应用的车体长度来选择回风块单元的数量,本实施例对其没有特别限定;回风软风道22的数量也可以根据结合车体2的长度以及实际回风需要来进行具体设置,本实施例对其同样没有特别限定。

38.优选地,为了利于空间布局紧凑,同时利于排风效果,在本实施方式中,排风模组30包括相互连通的车内排风风道31(可以根据实际应用需要来选择车内排风风道的截面积,本实施例具体设置的通风截面积为13275mm2)和车外排风风道31,其中,车内排风风道31安装位于地板面2c与车体2底部之间的夹层内且在车体2长度方向上延伸,包括位于两端的端部入口31a和位于底部的车内排风出口31b,车内排风风道31的内部输送的气流可以提高市域车的局部传热系数,降低了市域车的工作负荷;车外排风风道32安装位于车体2底部且在与车体2长度呈垂直状的方向延伸,车外排风风道32的车外排风入口32a与车内排风出口31b连接,同时其车外排风出口32b与气体处理控制模组40连接。

39.优选地,为了利于空间布局紧凑以及提高风道系统1的工作效率,在本实施方式中,气体处理控制模组40包括a机组41和b机组42,其中,请进一步参见图7所示,a机组41安装在车顶且部分嵌入车体2,且其分别设有呈分隔设置的第一底部出口41a(图示为2个)和第二底部出口41b(图示为2个),第一底部出口41a连接送风模组10的顶面入口11b,且第二底部出口41b连接回风模组20的顶面出口21a;b机组42通过吊挂方式安装在车底2d,且设有顶面入口42a,该顶面入口42a与排风模组30的车外排风出口32b连接;进一步优选地,气体处理控制模组40还包括用于对a机组41和b机组42进行通信控制的气体处理控制控制器(图未示出);其中,气体处理控制控制器安装在车体2后端底部(具体安装在位于车体后端底部的侧面柜61中),在实际工作时,气体处理控制控制器产生的热气流和车体2内部的部分气体进入车体2前端的侧面入口62、以及车体2后端的侧面入口63(请分别参见图5和图6中的箭头所示),通过b机组42的出口42b排至车体2外部(可参见图1中底部右侧的箭头所示)。具体优选地,在本实施方式中,a机组31的相关纵向尺寸为:w1=1127mm,w2=173mm,w3=291mm,相关横向尺寸为:l1=457mm,l2=632mm,l3=786mm。

40.本实施例还提出了一种市域车,包括安装有如上的风道系统1;当然也可以是城际车或地铁或其他车辆,这些均属于本技术可变化的保护范围,均可以获得类似的技术效果。

41.对于本领域技术人员而言,显然本发明不限于上述示范性实施例的细节,而且在不背离本发明的精神或基本特征的情况下,能够以其他的具体形式实现本发明。因此,无论从哪一点来看,均应将实施例看作是示范性的,而且是非限制性的,本发明的范围由所附权利要求而不是上述说明限定,因此旨在将落在权利要求的等同要件的含义和范围内的所有变化囊括在本发明内。不应将权利要求中的任何附图标记视为限制所涉及的权利要求。

42.此外,应当理解,虽然本说明书按照实施方式加以描述,但并非每个实施方式仅包括一个独立的技术方案,说明书的这种叙述方式仅仅是为清楚起见,本领域技术人员应当将说明书作为一个整体,各实施例中的技术方案也可以经适当组合,形成本领域技术人员可以理解的其他实施方式。